内容

学校在1944年迁往山丹时,我们不仅要同敌视我们的当地地主及其同伙做斗争,还要同“工合”总部的敌对情绪进行斗争。“工合”总部克扣国际委员会拨给我们的经费。他们想把这笔钱用来给新“工合”总部的工作人员发放美金工资。他们正忙着为在抗日战争结束后,把这批人从重庆迁往上海做准备。在兰州的“工合”指导员们也认为山丹的整个试验是白白浪费钱,主张“工合”的一切活动都应该在国民党的严密监督之下集中在兰州进行。抗日战争结束后,国民党方面对学校的猜疑与日俱增,他们比以往更关心的是打内战。后来,国民党把整个甘肃连同宁夏、青海和新疆都交给了马步芳一派的军阀们控制,形势更加严峻了。

1947年,兰州的学校关闭之后,该校60名学生和职工转来山丹。此外,宝鸡“工合”所办的孤儿院解散后,一批女生也来到山丹,使在校的男女生比例稍有改善。学校又从当地青少年中招收了一些学生。这样,在校学生最多时达400人,教职员工也增加了。学校还雇用了总共约200名临时工,从事修建或在农场、矿井工作。这时,对甘肃这样偏远的地方来说,这所学校的规模和范围已相当大了。

然而,除了始终存在的财政困难之外,我们还发现,要想动员中国教师去荒凉的西北工作是十分困难的。我们学校虽也有中国教师,但如果没有约30位来自8个国家的外籍教师的协助,学校是办不好的。这些外籍教师在不同时期是由不同的国际组织派来的。有些时候,我们感到走投无路了,接着障碍就被克服了,外援来了,学校才得以继续办下去。

何克接办双石铺的培黎学校之后,设法请来在公谊服务会派到中国工作的恩迪·布雷德和罗伯特·纽威尔来协助工作,在山丹招聘后勤工作人员就更困难。公谊服务会又一次帮忙,派新西兰会计师考特尼·阿切尔(艾启赫)来协助。考特尼的事业心很强,他建立起学校的财会制度,还培养了一名工作人员。后来,公谊服务会又派来一个美国人沃尔特·史密斯负责运输组,把许多学生培训成司机和机械师。

通过我们在美国的主要支持者普艾达的努力,美国协助中国工业合作委员会慷慨地为减经我们的负担而努力,不仅给了我们资金以及物资、材料、机器、粮食和书籍,还为我们派来了教师和技术人员。严立地这位能干的加拿大电气技师对电气组的工作做出了巨大的贡献。他酷爱自己的专业,并且满腔热情地把技术传授给学生。由于他不会讲中文,又没有教授电气工程的课本,要想使学生们理解他讲课的内容,困难很大。但后来他还是设法把课教得很好,他选出两名学生,先给他们辅导,让他们在课堂上帮他讲解他用中文讲不明白的问题。他还很重视实习。有时,他在院子里做一个大木头架子,在上面挂起错综复杂的电线网,要学生们寻找和排除障碍。在他的精心教育下,学生们既动手又动脑,逐渐成为合格的电工。

严立地确是个人物,学生们对他非常有感情。夏天,他喜欢下午去池塘游泳,每当他的头部露出水面,孩子们便接二连三潜入水中把他再次按到水里。然后,他们在水中你追我赶,严立地和学生们玩得一样高兴。

毛纺专家雷娃·埃塞(叶丽华)也是美国协助中国工业合作委员会派来的。她教授织毛毯、网板印刷和印染等一些高级技术。她是一位意志坚强的妇女,又是一个要求尽善尽美的人,对失误容易发怒,而我们工作中的失误当然是很多的。她了解到我们经费困难后,便拿出自己的积蓄,买了毛纺设备和约200公斤纺织染料以提高我们产品的质量,并亲自安排这批货由加拿大运到山丹。我们迁到山丹后不久,美国委员会便组织把一台发动机及电站成套设备连同拉这批东西的卡车一并送给我们。那时,我们得到了美国人哈利·穆尔和他的朋友希金斯的大力协助。他们为我们开大卡车,帮我们建起了发电厂。

1947年秋,联合国善后救济总署——一个由44国组成,专为遭战争破坏的国家提供紧急援助的组织——也给了我们很多资金、技术、设备和运输工具等方面的援助,促进了整个规划的实行。该组织的副署长弗雷德里克·利思·罗斯爵士曾建议我主持远东分署的工作,但这一提名被蒋介石以“政治上不能接受”为理由予以否决。然而,联合国善后救济总署设在河南的一个分支机构——农工服务社,在我们打算把毛纺设备运往山丹时,给了我们14辆卡车。机器运到山丹后,我们把卡车留下,把其他司机都遣送回去,只有一个美国人唐纳德·肯普(甘沛霖)留在山丹教授柴油发动机课程,直到新中国成立后学校迁往兰州,他才调到天津石油学校工作。和毛纺设备一起运到山丹的,还有一些采矿设备、钢丝绳、水泵、发动机和各种工具。这些东西是我们通过在联合国善后救济总署工作的一位老朋友弄到的,打算建一座校办煤矿。美国人本·汉森被派来协助这一项目。联合国善后救济总署给我们派来的另一个工程师是奥地利人布鲁诺·哈德尔,他当年在上海曾和我在一起担任助理工厂督察。1947年,他来学校帮助安装毛纺成套设备,又留下来一段时间在玻璃生产组帮助工作。当时,烧制玻璃的熔炉坍塌,掉进火里,坩埚和玻璃与灰渣混在一起,他协助设计了一座新炉,问题便迎刃而解了。我们也曾得到过一位在联合国善后救济总署工作的能干的加拿大人唐·萨瑟兰的帮助,可惜他待的时间不长。

联合国善后救济总署下属的农工服务社派来的外国专家中,最富有创造力的大概就数美国机械工程师瓦尔特·易斯利了。在我们的生产项目中,不论是有关机械、运输、煤矿还是农场,他都给了我们极大的实际帮助。他有几件事做得非常出色,并和同学们一起成功地制作或改造了不少设备。我叫他“易大哥”,全校师生也跟着我这样叫,因此,易大哥便成了他的别名。直到今天,山丹的一些老年人还记得这个名字。新中国成立后,他常被请到酒泉去,那里的解放军司令员要他帮他们搞各种机械安装项目。他回国后便由美国移居墨西哥,至今还与许多山丹学校的毕业生保持联系。易斯利曾几次回中国访问,他1985年去河南参观了范文海发起组织的几个新的“工合”合作社,看到“工合”工作又在基层恢复起来,他很高兴。他正在想方设法尽可能为中国提供帮助。

抗战结束后,来自美国和其他来源的援助减少了,新西兰的捐款几乎占整个学校预算的40%,很多教学和工作人员,如罗伯特·司宾赛和巴巴拉·司宾赛,都来自新西兰。由新西兰海外救济总署派往山丹的新西兰人还有:乔治和奈琳·马森夫妇,他们曾在运输组帮助工作;约翰·本尼特是一位退休的校长,曾协助化学研究工作;马克斯·威尔金森(魏米思)是一位新西兰共产党创始人的儿子,曾在学校里当农业专家。

我们学校在这个时期取得的进步,与新西兰、美国、英国和加拿大等国许多其他组织的帮助也是分不开的。还有一些外国人是通过其他渠道或应我们的特别请求来帮助工作的。英国青年地质学者布赖恩·哈兰德(韩博能)在一个暑期从华西大学来帮我们找原料,并为我们培训学生,使他们能够把勘察工作继续下去。战后,我们很幸运得到日本陶瓷专家野口胜的帮助。他是一位卓越的技师,他在山丹留下了制陶瓷的牢固传统。尽管他的陶瓷厂在1953年山丹地震时被毁,他本人也已回到日本,但他发展当地陶瓷业的主张已在山丹开花结果。野口胜当年是带着他的管家和两个儿子来中国的。他的长子野口一郎在学校的运输组工作,很受欢迎,他的次子在当地上小学。这两个孩子很快都学会了山丹方言。他们刚到山丹时,常被学校里的孩子们围观,诧异地说:“哎呀,他们和我们长得一个样!”除了日本人,在我们的工作人员中还曾有过一个德国人巴克曼女士,她帮助我们管库房。她是一个很细心的妇女,是个好管家,工作得很好。

这就是山丹学校的国际方面,这一特点由各个渠道来这里工作的普通人保持了很多年。当然,并非每一个来的人都受到了当地这种精神的感染。这里艰苦的物质生活,使有的人感到无法忍受,很快就又回到沿海地区去了。但是他们都为美好明天的黎明培养一代新人做出了贡献。至于我们对物质援助的态度,我们觉得,从国民党赞助的设在沿海地区的任何外国救济机构中,抓到可能得到的一切援助都是正当的。我们很清楚,如果我们弄不到手,别人就会拿走,何况我们所在的地方远离准备打内战的国民党主力。当年世界各地支持我们的人,也就是20世纪50年代搞和平运动的那些人,他们支援我们时感到是在做进步的事情,我们则感到把他们的钱派了很好的用场。

1947年,兰州的学校关闭之后,该校60名学生和职工转来山丹。此外,宝鸡“工合”所办的孤儿院解散后,一批女生也来到山丹,使在校的男女生比例稍有改善。学校又从当地青少年中招收了一些学生。这样,在校学生最多时达400人,教职员工也增加了。学校还雇用了总共约200名临时工,从事修建或在农场、矿井工作。这时,对甘肃这样偏远的地方来说,这所学校的规模和范围已相当大了。

然而,除了始终存在的财政困难之外,我们还发现,要想动员中国教师去荒凉的西北工作是十分困难的。我们学校虽也有中国教师,但如果没有约30位来自8个国家的外籍教师的协助,学校是办不好的。这些外籍教师在不同时期是由不同的国际组织派来的。有些时候,我们感到走投无路了,接着障碍就被克服了,外援来了,学校才得以继续办下去。

何克接办双石铺的培黎学校之后,设法请来在公谊服务会派到中国工作的恩迪·布雷德和罗伯特·纽威尔来协助工作,在山丹招聘后勤工作人员就更困难。公谊服务会又一次帮忙,派新西兰会计师考特尼·阿切尔(艾启赫)来协助。考特尼的事业心很强,他建立起学校的财会制度,还培养了一名工作人员。后来,公谊服务会又派来一个美国人沃尔特·史密斯负责运输组,把许多学生培训成司机和机械师。

通过我们在美国的主要支持者普艾达的努力,美国协助中国工业合作委员会慷慨地为减经我们的负担而努力,不仅给了我们资金以及物资、材料、机器、粮食和书籍,还为我们派来了教师和技术人员。严立地这位能干的加拿大电气技师对电气组的工作做出了巨大的贡献。他酷爱自己的专业,并且满腔热情地把技术传授给学生。由于他不会讲中文,又没有教授电气工程的课本,要想使学生们理解他讲课的内容,困难很大。但后来他还是设法把课教得很好,他选出两名学生,先给他们辅导,让他们在课堂上帮他讲解他用中文讲不明白的问题。他还很重视实习。有时,他在院子里做一个大木头架子,在上面挂起错综复杂的电线网,要学生们寻找和排除障碍。在他的精心教育下,学生们既动手又动脑,逐渐成为合格的电工。

严立地确是个人物,学生们对他非常有感情。夏天,他喜欢下午去池塘游泳,每当他的头部露出水面,孩子们便接二连三潜入水中把他再次按到水里。然后,他们在水中你追我赶,严立地和学生们玩得一样高兴。

毛纺专家雷娃·埃塞(叶丽华)也是美国协助中国工业合作委员会派来的。她教授织毛毯、网板印刷和印染等一些高级技术。她是一位意志坚强的妇女,又是一个要求尽善尽美的人,对失误容易发怒,而我们工作中的失误当然是很多的。她了解到我们经费困难后,便拿出自己的积蓄,买了毛纺设备和约200公斤纺织染料以提高我们产品的质量,并亲自安排这批货由加拿大运到山丹。我们迁到山丹后不久,美国委员会便组织把一台发动机及电站成套设备连同拉这批东西的卡车一并送给我们。那时,我们得到了美国人哈利·穆尔和他的朋友希金斯的大力协助。他们为我们开大卡车,帮我们建起了发电厂。

1947年秋,联合国善后救济总署——一个由44国组成,专为遭战争破坏的国家提供紧急援助的组织——也给了我们很多资金、技术、设备和运输工具等方面的援助,促进了整个规划的实行。该组织的副署长弗雷德里克·利思·罗斯爵士曾建议我主持远东分署的工作,但这一提名被蒋介石以“政治上不能接受”为理由予以否决。然而,联合国善后救济总署设在河南的一个分支机构——农工服务社,在我们打算把毛纺设备运往山丹时,给了我们14辆卡车。机器运到山丹后,我们把卡车留下,把其他司机都遣送回去,只有一个美国人唐纳德·肯普(甘沛霖)留在山丹教授柴油发动机课程,直到新中国成立后学校迁往兰州,他才调到天津石油学校工作。和毛纺设备一起运到山丹的,还有一些采矿设备、钢丝绳、水泵、发动机和各种工具。这些东西是我们通过在联合国善后救济总署工作的一位老朋友弄到的,打算建一座校办煤矿。美国人本·汉森被派来协助这一项目。联合国善后救济总署给我们派来的另一个工程师是奥地利人布鲁诺·哈德尔,他当年在上海曾和我在一起担任助理工厂督察。1947年,他来学校帮助安装毛纺成套设备,又留下来一段时间在玻璃生产组帮助工作。当时,烧制玻璃的熔炉坍塌,掉进火里,坩埚和玻璃与灰渣混在一起,他协助设计了一座新炉,问题便迎刃而解了。我们也曾得到过一位在联合国善后救济总署工作的能干的加拿大人唐·萨瑟兰的帮助,可惜他待的时间不长。

联合国善后救济总署下属的农工服务社派来的外国专家中,最富有创造力的大概就数美国机械工程师瓦尔特·易斯利了。在我们的生产项目中,不论是有关机械、运输、煤矿还是农场,他都给了我们极大的实际帮助。他有几件事做得非常出色,并和同学们一起成功地制作或改造了不少设备。我叫他“易大哥”,全校师生也跟着我这样叫,因此,易大哥便成了他的别名。直到今天,山丹的一些老年人还记得这个名字。新中国成立后,他常被请到酒泉去,那里的解放军司令员要他帮他们搞各种机械安装项目。他回国后便由美国移居墨西哥,至今还与许多山丹学校的毕业生保持联系。易斯利曾几次回中国访问,他1985年去河南参观了范文海发起组织的几个新的“工合”合作社,看到“工合”工作又在基层恢复起来,他很高兴。他正在想方设法尽可能为中国提供帮助。

抗战结束后,来自美国和其他来源的援助减少了,新西兰的捐款几乎占整个学校预算的40%,很多教学和工作人员,如罗伯特·司宾赛和巴巴拉·司宾赛,都来自新西兰。由新西兰海外救济总署派往山丹的新西兰人还有:乔治和奈琳·马森夫妇,他们曾在运输组帮助工作;约翰·本尼特是一位退休的校长,曾协助化学研究工作;马克斯·威尔金森(魏米思)是一位新西兰共产党创始人的儿子,曾在学校里当农业专家。

我们学校在这个时期取得的进步,与新西兰、美国、英国和加拿大等国许多其他组织的帮助也是分不开的。还有一些外国人是通过其他渠道或应我们的特别请求来帮助工作的。英国青年地质学者布赖恩·哈兰德(韩博能)在一个暑期从华西大学来帮我们找原料,并为我们培训学生,使他们能够把勘察工作继续下去。战后,我们很幸运得到日本陶瓷专家野口胜的帮助。他是一位卓越的技师,他在山丹留下了制陶瓷的牢固传统。尽管他的陶瓷厂在1953年山丹地震时被毁,他本人也已回到日本,但他发展当地陶瓷业的主张已在山丹开花结果。野口胜当年是带着他的管家和两个儿子来中国的。他的长子野口一郎在学校的运输组工作,很受欢迎,他的次子在当地上小学。这两个孩子很快都学会了山丹方言。他们刚到山丹时,常被学校里的孩子们围观,诧异地说:“哎呀,他们和我们长得一个样!”除了日本人,在我们的工作人员中还曾有过一个德国人巴克曼女士,她帮助我们管库房。她是一个很细心的妇女,是个好管家,工作得很好。

这就是山丹学校的国际方面,这一特点由各个渠道来这里工作的普通人保持了很多年。当然,并非每一个来的人都受到了当地这种精神的感染。这里艰苦的物质生活,使有的人感到无法忍受,很快就又回到沿海地区去了。但是他们都为美好明天的黎明培养一代新人做出了贡献。至于我们对物质援助的态度,我们觉得,从国民党赞助的设在沿海地区的任何外国救济机构中,抓到可能得到的一切援助都是正当的。我们很清楚,如果我们弄不到手,别人就会拿走,何况我们所在的地方远离准备打内战的国民党主力。当年世界各地支持我们的人,也就是20世纪50年代搞和平运动的那些人,他们支援我们时感到是在做进步的事情,我们则感到把他们的钱派了很好的用场。

相关人物

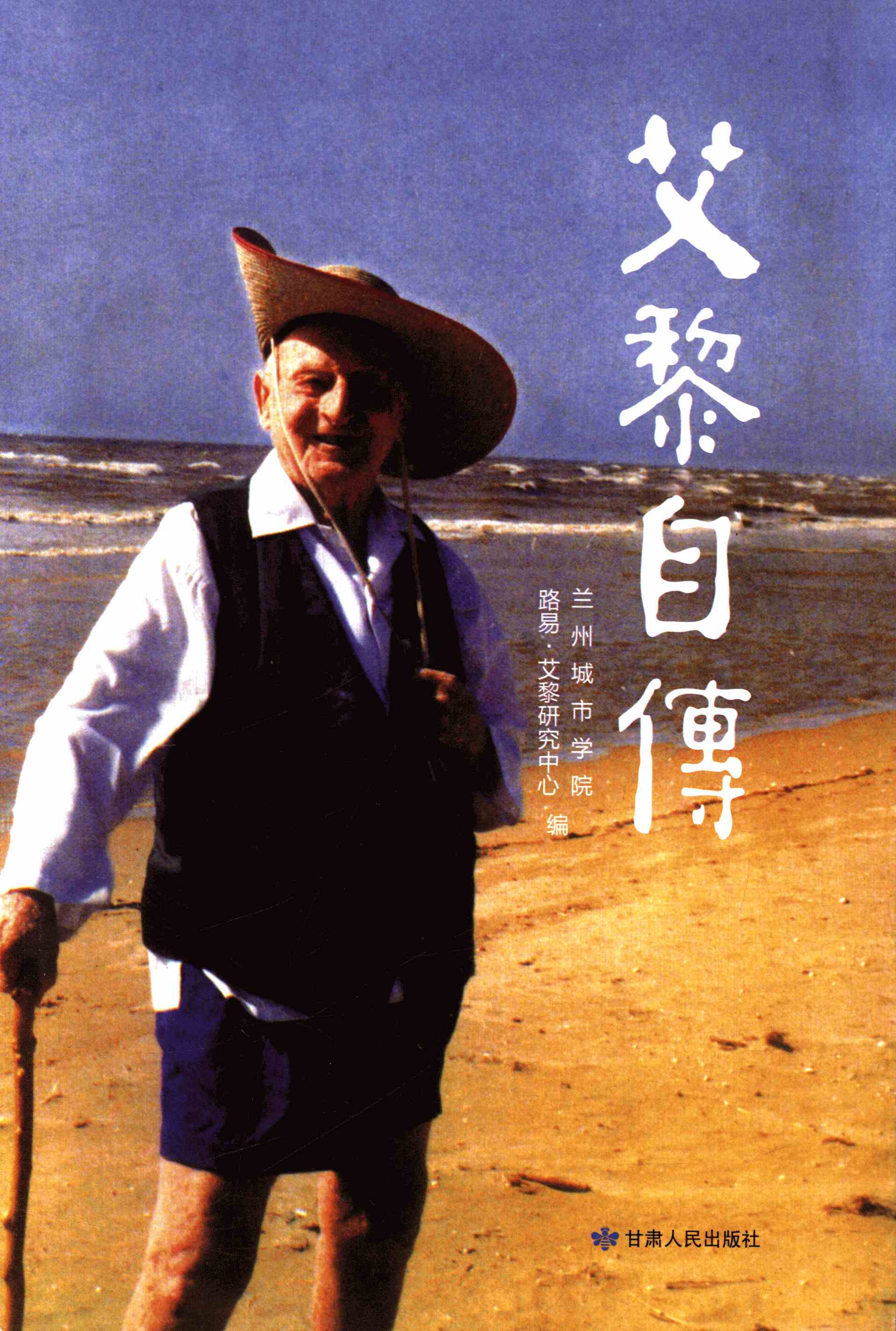

艾黎

相关人物