内容

何克去世后,学校亟须招收更多的当地农民学生,提供更多种类的工作,激起对未来的憧憬,使全体人员增强信心。为此,在校南门外沿着小河做了大量的开发工作。我们首先在那里搞起了皮革生产,这是因为有些农民、蒙古族牧民和商人经常在那里出卖和交换兽皮;另外,从兰州的那些合作社中请一位制革师傅并不困难。冬夏两季,学生们一面在门前的小河中洗皮革,一面与来卖兽皮的人讨价还价。在开始的几年,他们只制作冬天穿的羊皮大衣和人们在春秋天都穿的皮袄。那时,他们仅有的机器就是两台缝革机,其中一台电动的,是在该校任教的加拿大电气技师休·埃利奥特(严立地)赠送的。另外,他们还有一些成都生产的木制机器用来作撑皮和磨光皮面。学生们看不上那些木制机器,宁可用手工干活,也不愿使用。那些小伙子是很好的工人,观察能力也很敏锐。他们对自己生产的成品表现出极大的自豪感,然而,在处理人与人的关系时,则显得很拘谨。

我们还设法办起了一个造纸厂,用当地戈壁滩上的芨芨草做原料。当时人们说芨芨草根本不能造纸,但我们发现,只要加上零碎的其他材料就可以造出很有用的纸浆。芨芨草的纤维确实不够长,经常需要加一些我们所能找到的长纤维材料,上光用的松香很起作用,旧草鞋、发霉的亚麻杆和学校或村子里扔掉的各种破烂,也都帮了大忙。起初造出的纸可供铅笔写字,但用钢笔写字则嫌太黑太软,下一步是要想办法造出适合制作练习本用的纸张,因为教师们坚持要用钢笔做练习。采用增加明矾和松香的办法取得了较好的效果。当新设备安装完毕后,那真是个喜庆的日子,搅拌器奇妙地转动着,纸浆经过平滑的机面流出来,纸的质量立即大幅度提高。小伙子们很快发展了造纸工艺,看到他们把纸贴在火墙上,再把它刮平,那一连串的复杂技术动作,越看越有趣。在这之前,学校用的纸都是从四川运来的,因此,造纸的成功在我校历史上可以说是一座里程碑。我们生产的纸张不但质量完全可以满足当地需要,而且我们这个小厂还为培训多名学生增长管理和生产知识、掌握手工造纸技术起了良好作用。

造纸组一直情绪很高,他们种的菜地也是全校最好的菜地之一。夏天,他们菜地里蜀葵和向日葵长得高高的,盛开着花儿,葵杆上爬着香豌豆。他们的门前就是一个游泳的水坑。夏天,陶瓷组和玻璃组的小伙子们饭前总要跳下去洗个快速澡。冬天又去那里滑冰。造纸组没有技术员,全靠自己去摸索。我每周两次和他们研究造纸技术,每次一个小时,并编成讲义,油印出来发给他们。

对其他几个生产组,如皮革组、玻璃组、陶瓷组和煤窑组,我也这样做,直到他们找到了技术员或自己能单独熟练地操作为止。我们感到有必要为每个生产组印制一套简易而又有大量图解的教科书,在能提供这种教科书之前,教员们还不得不在我们的印刷厂油印讲义。

经过我们成功地勘察,证明山丹周围蕴藏着丰富的高岭土和长石矿,还有质量很好的耐火土。于是我们产生了建一座校办陶瓷厂的念头。这样,既可以为学校提供瓷碗、厨房用具和腌冬菜用的大缸,又可以让学生们学到一门有趣而又有价值的技术。

离县城不远,有一个叫碗窑沟的地方,是一个古老的陶瓷产地。当地有一个土匪头子,又是那个地方陶瓷窑、煤窑和各种生意的老板,好不容易才说服了他同意我们试办陶瓷厂。我们派从双石铺来的一个叫范文海的学生担任筹建陶瓷厂的任务。他拼死拼活地在窑里烧制耐火砖,他烧出的砖如果不能说比碗窑沟的好,起码也可与之媲美。因此,他烧出来的东西很快就投入使用。对范文海和他的同伴来说,烧制每一窑都像是一次冒险的大事:随着窑温不断升高,直到塔状的烤炉外壁一个接一个坍塌下来,一场斗争才算结束,是成是败才能得到验证。

接受培训的人很快学会了制作泥坯,他们对泥坯在手指下神奇地旋转成形感到开心。他们没多久就能制作相当复杂的产品了,其速度之快使我赞叹不已。杜安芳从造纸组调到陶瓷组主持工作,在学生们中间树立了良好的工作和生产风气。他还着手筹建一个博物馆,展览从附近搜集到的各种各样的陶瓷器皿。后来,在日本陶瓷专家野口胜的指导下,建起了一座正规的陶瓷厂,修建了一批新窑和一个大烟囱。到了后来,陶瓷组除了完成瓷盘、瓷杯和茶碟的订货之外,还接受过耐火砖、绝缘瓷瓶和电器夹板之类多种订货。它把玻璃组合并了过来,玻璃组原是个独立的部门,一直生产玻璃瓶、灯罩和大玻璃杯之类的产品。合并后,便着手生产平板玻璃,以更换我们的纸糊窗户,因为纸糊的窗户冬天进光不足。

纺织组是学校建立的第一个生产组。早在双石铺时,我们就建起了两座小棉纺厂,全都用水电作动力,也曾培训了一批学生操作这些机器。开始用的是印度产的有300个绽子的高斯型小型纺织机,后来又用以英国设计者哈里·菲茨帕特里克命名的HF型毛纺成套设备。它由梳毛机和25个绽子的走锭机组成。迁来山丹后,我们首先做的事情之一,就是在一个大厅里安装起纺织机。当时我们的纺织机已增至十几部,其中还包括两台宽毛毯纺织机。在山丹时,我们注意到,尽管我们的棉织产品可以满足学校的服装、毛巾和被褥的需求,我们还需要毛纺设备。有了毛纺设备和充足的毛线来源,我们就可以生产出口地毯。图案新颖、手工制作的高质量地毯将有特殊的吸引力。另外,还可以生产毛哔叽和毛毯。因此,曾在抗日战争的艰苦年月为“工合”做过很多工作的普艾达,在纽约设法弄到一整套旧毛纺设备,包括走锭机、梳毛机、起毛机、剪毛机和弹毛机,足够装备一个工厂,并在战争结束后,把这套设备连同一批机床运到香港。这批货过海关可费了不少劲,遇到了各种各样的阻力,但由于许多朋友的共同努力,我们动用了各种可能利用的力量,最后终于把好容易才弄到的毛纺机和其他设备用联合国善后救济总署的卡车,穿过贵州和四川山区运到山丹。

机械车间是我们寄希望最大的生产组,计划把它列为学校的中心组。机械组创建于双石铺,当时只有钳工用的器械。铸造部件要在附近一个机械合作社加工。迁来山丹后,由于制作日常用具再无法就近依靠双石铺的机械合作社,机械组就变得更加重要。于是我们把拨给我们的旧庙里多一半房子建成机械车间,在那里先后建起了机械工具组、钳工组、锻工组、铸工组和铸模组。学生们拼命干,对使用机器和电力作业感到兴奋,然而却又经常为不能马上做出大部件而感到沮丧。有时他们也收到一些别处无法加工的活儿,如水堤闸门用的大齿轮,这使他们感到非常得意。

学校几个生产组中,重要性方面仅次于机械车间的就算是电器组了。开始时,这个组设备简陋,只在全校第一台发电机旁有一个小车间,主要的工作是在学校架设电线、挖电线杆坑和安装发动机。另外,他们也负责为运输组的电瓶充电和修理电瓶,帮助修理卡车的电路系统。电机车间对当地农民说来一直是个看不够的奇景,老乡们傍晚进城去参观电机车间,透过宽大的窗户,注视着从他们村里来的几个学生,看到他们站在配电盘前,拉开电闸,随着一声吼叫,发电机转动起来,接着他们便看到各个院子的灯都亮了起来。

随着时间的推移,电器组增添了很多设备,他们还有了汽油发电机和柴油发电机。由于粗心大意和技术不到家,发电机有时被烧坏,大风也把电线刮断过好几次。由于严立地的精心教导,学生们从失败和挫折中吸取了经验教训。电器组就设在印度阿育王塔的旁边,这座塔在历史上一直是发塔寺的一部分。

在学校主体建筑的马路对面,还有3个生产组。其中规模最大的是有修配车间的运输组。运输组刚成立时,只有两部老掉牙的卡车,但这对我们却是很重要的。有了卡车,大块木材就能拉进来,成吨的煤炭和陶土可以倒到指定地点。我们的卡车北去新疆的乌鲁木齐,南下四川重庆,为我们运进足够吃一年的小麦,还为我们挣得了急需的大笔收入。我们当时面临的一个问题是如何建立一支能抵制公路上不良现象诱惑的司机队伍。开始时,仅有的会开车的两个人受到严重腐蚀,替换他们的人带了个好头,学校为此感到很自豪。随着我们不断增添卡车,运输组的人数增长很快,几乎每一个学生都想进运输组,甚至连很多女生也都跃跃欲试。

还有一个生产组是化工组,生产肥皂、粉笔和一些类似的化工产品。肥皂是学校生活必需品,每个学生每月发一大块。当地农民大都用碱面,而肥皂当时被人们看成是一种奢侈品。由于我们大力宣讲肥皂、水、空气和阳光,肥皂生产便成为满足学校必需品的一个重要部分了。发塔寺附近最后一个生产组是化学实验室,我们从上海请来的一位素质很好的技术员,他和学生们在分析化验铁矿石、石灰石和其他样品方面做了很有价值的工作。

随着时间的推移,由于陶瓷组和玻璃组用的炉子需要不间断地供应煤,各处的锅炉需要燃料,整个学校冬天对煤的需求量也逐年增加,这就迫切需要我们自己去买煤。在离城4公里远的山里,自古就有煤窑,到处都在用老办法采煤。那里的住户,处于半饥饿状态,而孩子们一次次匍匐着钻进地下狭长的坑道,背出可怜的一小篓煤,倒在坑道口的煤堆上。他们挣得的钱,首先被当地的土匪头子张寿山及其爪牙扣去一大半,剩下的一点钱用来糊口。坑道里死人的事是经常发生的,不少童工遍体鳞伤,忍受着疾病的折磨,那真是肮脏悲惨的行当。

根据地质测量组的勘察和一些当地矿工提供的情况,我们派范文海和沃尔特·易斯利去了解是否能用竖井采煤,如安装锅炉和绞车,是否能开出足够我们一切需要的煤,除了自用之外是否还能生产一些煤以付开支。第一个矿井效果不理想,但第二个矿井效果非常好。学生们自己搞管理、会计和电路维修,自己开动水泵和绞车。附近煤窑的一些孩子成了学校的固定工人,老矿工担任领班,范文海则当了经理。学校的煤矿还是很初级的,但已经从原始的生产条件向前迈进了一大步,而且还为几百名矿工提供了就业机会。

开煤矿前,我们成立了地质测量组和平面测绘组。我们需要为我们申请采矿权的区域绘制精确的地图,也需要为我们购买的建校地皮和接收的荒地测绘地图,同时还需要为灌溉工程做出规划。因而,测绘组的学生们简直有干不完的活儿。每逢夏天,地质组的学生们就要长期进山。有时他们即使没有什么重大收获,也可以积累许多有用的一般知识,大家一起生活和探测,过得很愉快。

迁来山丹一年之后,我们逐渐感到需要有一个农场为我们提供足够的新鲜蔬菜。于是,我们租了20亩地,请一位老农和他的老伴帮我们种菜。平时,我们抽不出人种菜,只是在农忙时大家全体出动去除几次草。后来,我们又先后要了两块更大的水浇地,使菜园面积增至原来的4倍。我们还设法在城里买到一块地,并在其附近成立了农业组,最振奋人心的尝试是我们在城南接收了约两万亩荒地,通过促进实施一项宏大的灌溉计划引水浇地。

从我们修的一条横跨山谷顶端的渠里引来的水略带碱性,不过我们还是用它种出了庄稼。我们在这块狭长的土地上,成立了3个小农场。根据当地“四溪平原”的名字,我们称这块地为“四坝滩”。起初,我们雄心勃勃,自认为可以像我们的水浇菜地一样,在那里种出多种蔬菜。尽管我们付出了大量劳动,只不过收获些土豆和粮食,我们还种了很多树,但西北的山羊和绵羊一起跑来,很快把树皮咬光,树全部惨死。

农场的工作,尤其是我们在四坝滩搞的新的灌溉工程,一年中在某些时期需要大量人力。这时,全校停课,大家都带上铁锨去挖土,每个人都非常喜欢这项工作,简直就像外出郊游一样。早上,一长队孩子,小的还没有铁锹高,川流不息地穿过荒草地,一心要完成任务,这景象我永远不会忘记。收获季节通常也需要每人干两三天活。四坝滩修灌溉渠之后,成了孩子们周末去的地方,我们惯常坐大车通过那条由于千百年来的车辙而颠簸不平的旧石路走出城门,穿过水花四溅的河床,来到野草丛生、车轮深陷的荒地,最后进入建在小山上的住地,旁边便是我们引过去的水流。晚上,一碗面条下肚,孩子们便凑到一起,逗引某一个唱“孟姜女哭长城”,过一个充满欢乐和笑声的夜晚。第二天早上,吃罢早饭,我们便下山干活,或耕地,或把从新西兰弄来的种子播在甘肃的土地上。当地的农民喜欢和我们的人并肩劳动,边干活边谈论雨水和其他他们关心的事情,直到傍晚,我们便顺原路回来,精神饱满地迎接下一周的战斗。

农业组还自己进行了工业化。一台电动榨油机只需一个学生操作就可以顶老式油坊11个工人的工作量。我们制作了一架很好的水车,用它带动磨面机。我们还建起了一个小作坊,在那里做豆腐、生豆芽、做粉条、腌制过冬的咸菜、酿醋、做酱油。但是,大家最感兴趣的还是那个小型糖厂,当我们种出第一季甜菜,安装起在双石铺制造的那个小锅炉和离心机时,没有人相信我们会生产出糖来。那些农业组的学生们把第一季收获的甜菜制成红糖,自然对干一项新鲜而诱人的活儿激动不已。

因为农场的工作多种多样,孩子们都很喜欢自己的工作。我们也尽可能为他们多引进新的设备,引进良种,苹果和其他水果树苗。后来,我们还增设了畜牧组。开始时,只有几只绵羊,后来逐渐扩大,羊的存栏数增至七百多只。由于新西兰方面的大力援助,我们还引进了一小群库雷戴尔种羊,并请来一个新西兰人管理这群羊,通过印度的K.P.S.梅农,我们弄到4只漂亮的希塞德尔公羊,这种羊对当地农村是最好不过了。

农场是送练习生去试用6个月的主要场所。在可能的情况下还安排他们上课,以便通过入学考试。考察每一个男女学生是否真正能劳动,真正能合作很有必要,这一制度也是我们防止各类国民党官员和地主介绍来的学生充斥学校的最好保障。因为很自然,这些人厌恶劳动,不愿让他们的子女参加劳动。

随着学校的发展,特别是在何克逝世后,大家都感到学校急需建立适当的医疗服务,使全校师生有一种安全感。起初,我们只有一个两间屋子的医务室,有两三个学生在那里上碘酒、点眼药、包扎手指和治疗咳嗽等病。后来,公谊服务会派一位葡萄牙化验师马葵士来帮助工作,为病人打针和验血。直到1947年,在新西兰海外救济总署的安排下,罗伯特·司宾赛和他的夫人巴巴拉·司宾赛来校,并带来一些医疗器材。于是我们便利用我们可能找到的所有设备建起了一所农村医院。司大夫亲自开卡车运送砖瓦木料,他还带领孩子们制作病床,盖起了一间光线很好的手术室和一间放置显微镜和X光透视机的房间。当医务培训取得进展后,医院便开始接受当地的病人前来门诊,如确有需要也可以住院。有时,医院的门诊病人每天有70多人,有些病人还是从很远的张掖、武威和附近地区前来就医的。司大夫是一位医术精湛的外科医生,也是一位好教师。他治疗的很多病例都取得了满意的效果,挽救了不少人的生命,在教学方面,他克服了由于语言的障碍、缺乏教科书和实验室标本不足带来的许多困难。正是由于他的忘我和献身精神,司大夫受到学生们和老乡们的高度赞扬。1950年,司宾赛夫妇的任期届满,学生说什么也不肯让他们走,于是他们只好把行期推迟了一年。待他们离开时,巴巴拉已经在山丹生了个小孩。

校医院的建立确实是一个壮举。司宾赛夫妇回国后,那些从医院和手术室工作人员中挑选出来受过培训的人,为学校和所在地区做了大量有益的工作。后来,英国人安东尼·柯温曾一度主持医院的行政工作。新中国成立后,人民政府在发塔寺遗址建起了一座非常好的现代化医院。现在,医院里专业的医务工作人员负责当地的整个医疗卫生工作。

我们还设法办起了一个造纸厂,用当地戈壁滩上的芨芨草做原料。当时人们说芨芨草根本不能造纸,但我们发现,只要加上零碎的其他材料就可以造出很有用的纸浆。芨芨草的纤维确实不够长,经常需要加一些我们所能找到的长纤维材料,上光用的松香很起作用,旧草鞋、发霉的亚麻杆和学校或村子里扔掉的各种破烂,也都帮了大忙。起初造出的纸可供铅笔写字,但用钢笔写字则嫌太黑太软,下一步是要想办法造出适合制作练习本用的纸张,因为教师们坚持要用钢笔做练习。采用增加明矾和松香的办法取得了较好的效果。当新设备安装完毕后,那真是个喜庆的日子,搅拌器奇妙地转动着,纸浆经过平滑的机面流出来,纸的质量立即大幅度提高。小伙子们很快发展了造纸工艺,看到他们把纸贴在火墙上,再把它刮平,那一连串的复杂技术动作,越看越有趣。在这之前,学校用的纸都是从四川运来的,因此,造纸的成功在我校历史上可以说是一座里程碑。我们生产的纸张不但质量完全可以满足当地需要,而且我们这个小厂还为培训多名学生增长管理和生产知识、掌握手工造纸技术起了良好作用。

造纸组一直情绪很高,他们种的菜地也是全校最好的菜地之一。夏天,他们菜地里蜀葵和向日葵长得高高的,盛开着花儿,葵杆上爬着香豌豆。他们的门前就是一个游泳的水坑。夏天,陶瓷组和玻璃组的小伙子们饭前总要跳下去洗个快速澡。冬天又去那里滑冰。造纸组没有技术员,全靠自己去摸索。我每周两次和他们研究造纸技术,每次一个小时,并编成讲义,油印出来发给他们。

对其他几个生产组,如皮革组、玻璃组、陶瓷组和煤窑组,我也这样做,直到他们找到了技术员或自己能单独熟练地操作为止。我们感到有必要为每个生产组印制一套简易而又有大量图解的教科书,在能提供这种教科书之前,教员们还不得不在我们的印刷厂油印讲义。

经过我们成功地勘察,证明山丹周围蕴藏着丰富的高岭土和长石矿,还有质量很好的耐火土。于是我们产生了建一座校办陶瓷厂的念头。这样,既可以为学校提供瓷碗、厨房用具和腌冬菜用的大缸,又可以让学生们学到一门有趣而又有价值的技术。

离县城不远,有一个叫碗窑沟的地方,是一个古老的陶瓷产地。当地有一个土匪头子,又是那个地方陶瓷窑、煤窑和各种生意的老板,好不容易才说服了他同意我们试办陶瓷厂。我们派从双石铺来的一个叫范文海的学生担任筹建陶瓷厂的任务。他拼死拼活地在窑里烧制耐火砖,他烧出的砖如果不能说比碗窑沟的好,起码也可与之媲美。因此,他烧出来的东西很快就投入使用。对范文海和他的同伴来说,烧制每一窑都像是一次冒险的大事:随着窑温不断升高,直到塔状的烤炉外壁一个接一个坍塌下来,一场斗争才算结束,是成是败才能得到验证。

接受培训的人很快学会了制作泥坯,他们对泥坯在手指下神奇地旋转成形感到开心。他们没多久就能制作相当复杂的产品了,其速度之快使我赞叹不已。杜安芳从造纸组调到陶瓷组主持工作,在学生们中间树立了良好的工作和生产风气。他还着手筹建一个博物馆,展览从附近搜集到的各种各样的陶瓷器皿。后来,在日本陶瓷专家野口胜的指导下,建起了一座正规的陶瓷厂,修建了一批新窑和一个大烟囱。到了后来,陶瓷组除了完成瓷盘、瓷杯和茶碟的订货之外,还接受过耐火砖、绝缘瓷瓶和电器夹板之类多种订货。它把玻璃组合并了过来,玻璃组原是个独立的部门,一直生产玻璃瓶、灯罩和大玻璃杯之类的产品。合并后,便着手生产平板玻璃,以更换我们的纸糊窗户,因为纸糊的窗户冬天进光不足。

纺织组是学校建立的第一个生产组。早在双石铺时,我们就建起了两座小棉纺厂,全都用水电作动力,也曾培训了一批学生操作这些机器。开始用的是印度产的有300个绽子的高斯型小型纺织机,后来又用以英国设计者哈里·菲茨帕特里克命名的HF型毛纺成套设备。它由梳毛机和25个绽子的走锭机组成。迁来山丹后,我们首先做的事情之一,就是在一个大厅里安装起纺织机。当时我们的纺织机已增至十几部,其中还包括两台宽毛毯纺织机。在山丹时,我们注意到,尽管我们的棉织产品可以满足学校的服装、毛巾和被褥的需求,我们还需要毛纺设备。有了毛纺设备和充足的毛线来源,我们就可以生产出口地毯。图案新颖、手工制作的高质量地毯将有特殊的吸引力。另外,还可以生产毛哔叽和毛毯。因此,曾在抗日战争的艰苦年月为“工合”做过很多工作的普艾达,在纽约设法弄到一整套旧毛纺设备,包括走锭机、梳毛机、起毛机、剪毛机和弹毛机,足够装备一个工厂,并在战争结束后,把这套设备连同一批机床运到香港。这批货过海关可费了不少劲,遇到了各种各样的阻力,但由于许多朋友的共同努力,我们动用了各种可能利用的力量,最后终于把好容易才弄到的毛纺机和其他设备用联合国善后救济总署的卡车,穿过贵州和四川山区运到山丹。

机械车间是我们寄希望最大的生产组,计划把它列为学校的中心组。机械组创建于双石铺,当时只有钳工用的器械。铸造部件要在附近一个机械合作社加工。迁来山丹后,由于制作日常用具再无法就近依靠双石铺的机械合作社,机械组就变得更加重要。于是我们把拨给我们的旧庙里多一半房子建成机械车间,在那里先后建起了机械工具组、钳工组、锻工组、铸工组和铸模组。学生们拼命干,对使用机器和电力作业感到兴奋,然而却又经常为不能马上做出大部件而感到沮丧。有时他们也收到一些别处无法加工的活儿,如水堤闸门用的大齿轮,这使他们感到非常得意。

学校几个生产组中,重要性方面仅次于机械车间的就算是电器组了。开始时,这个组设备简陋,只在全校第一台发电机旁有一个小车间,主要的工作是在学校架设电线、挖电线杆坑和安装发动机。另外,他们也负责为运输组的电瓶充电和修理电瓶,帮助修理卡车的电路系统。电机车间对当地农民说来一直是个看不够的奇景,老乡们傍晚进城去参观电机车间,透过宽大的窗户,注视着从他们村里来的几个学生,看到他们站在配电盘前,拉开电闸,随着一声吼叫,发电机转动起来,接着他们便看到各个院子的灯都亮了起来。

随着时间的推移,电器组增添了很多设备,他们还有了汽油发电机和柴油发电机。由于粗心大意和技术不到家,发电机有时被烧坏,大风也把电线刮断过好几次。由于严立地的精心教导,学生们从失败和挫折中吸取了经验教训。电器组就设在印度阿育王塔的旁边,这座塔在历史上一直是发塔寺的一部分。

在学校主体建筑的马路对面,还有3个生产组。其中规模最大的是有修配车间的运输组。运输组刚成立时,只有两部老掉牙的卡车,但这对我们却是很重要的。有了卡车,大块木材就能拉进来,成吨的煤炭和陶土可以倒到指定地点。我们的卡车北去新疆的乌鲁木齐,南下四川重庆,为我们运进足够吃一年的小麦,还为我们挣得了急需的大笔收入。我们当时面临的一个问题是如何建立一支能抵制公路上不良现象诱惑的司机队伍。开始时,仅有的会开车的两个人受到严重腐蚀,替换他们的人带了个好头,学校为此感到很自豪。随着我们不断增添卡车,运输组的人数增长很快,几乎每一个学生都想进运输组,甚至连很多女生也都跃跃欲试。

还有一个生产组是化工组,生产肥皂、粉笔和一些类似的化工产品。肥皂是学校生活必需品,每个学生每月发一大块。当地农民大都用碱面,而肥皂当时被人们看成是一种奢侈品。由于我们大力宣讲肥皂、水、空气和阳光,肥皂生产便成为满足学校必需品的一个重要部分了。发塔寺附近最后一个生产组是化学实验室,我们从上海请来的一位素质很好的技术员,他和学生们在分析化验铁矿石、石灰石和其他样品方面做了很有价值的工作。

随着时间的推移,由于陶瓷组和玻璃组用的炉子需要不间断地供应煤,各处的锅炉需要燃料,整个学校冬天对煤的需求量也逐年增加,这就迫切需要我们自己去买煤。在离城4公里远的山里,自古就有煤窑,到处都在用老办法采煤。那里的住户,处于半饥饿状态,而孩子们一次次匍匐着钻进地下狭长的坑道,背出可怜的一小篓煤,倒在坑道口的煤堆上。他们挣得的钱,首先被当地的土匪头子张寿山及其爪牙扣去一大半,剩下的一点钱用来糊口。坑道里死人的事是经常发生的,不少童工遍体鳞伤,忍受着疾病的折磨,那真是肮脏悲惨的行当。

根据地质测量组的勘察和一些当地矿工提供的情况,我们派范文海和沃尔特·易斯利去了解是否能用竖井采煤,如安装锅炉和绞车,是否能开出足够我们一切需要的煤,除了自用之外是否还能生产一些煤以付开支。第一个矿井效果不理想,但第二个矿井效果非常好。学生们自己搞管理、会计和电路维修,自己开动水泵和绞车。附近煤窑的一些孩子成了学校的固定工人,老矿工担任领班,范文海则当了经理。学校的煤矿还是很初级的,但已经从原始的生产条件向前迈进了一大步,而且还为几百名矿工提供了就业机会。

开煤矿前,我们成立了地质测量组和平面测绘组。我们需要为我们申请采矿权的区域绘制精确的地图,也需要为我们购买的建校地皮和接收的荒地测绘地图,同时还需要为灌溉工程做出规划。因而,测绘组的学生们简直有干不完的活儿。每逢夏天,地质组的学生们就要长期进山。有时他们即使没有什么重大收获,也可以积累许多有用的一般知识,大家一起生活和探测,过得很愉快。

迁来山丹一年之后,我们逐渐感到需要有一个农场为我们提供足够的新鲜蔬菜。于是,我们租了20亩地,请一位老农和他的老伴帮我们种菜。平时,我们抽不出人种菜,只是在农忙时大家全体出动去除几次草。后来,我们又先后要了两块更大的水浇地,使菜园面积增至原来的4倍。我们还设法在城里买到一块地,并在其附近成立了农业组,最振奋人心的尝试是我们在城南接收了约两万亩荒地,通过促进实施一项宏大的灌溉计划引水浇地。

从我们修的一条横跨山谷顶端的渠里引来的水略带碱性,不过我们还是用它种出了庄稼。我们在这块狭长的土地上,成立了3个小农场。根据当地“四溪平原”的名字,我们称这块地为“四坝滩”。起初,我们雄心勃勃,自认为可以像我们的水浇菜地一样,在那里种出多种蔬菜。尽管我们付出了大量劳动,只不过收获些土豆和粮食,我们还种了很多树,但西北的山羊和绵羊一起跑来,很快把树皮咬光,树全部惨死。

农场的工作,尤其是我们在四坝滩搞的新的灌溉工程,一年中在某些时期需要大量人力。这时,全校停课,大家都带上铁锨去挖土,每个人都非常喜欢这项工作,简直就像外出郊游一样。早上,一长队孩子,小的还没有铁锹高,川流不息地穿过荒草地,一心要完成任务,这景象我永远不会忘记。收获季节通常也需要每人干两三天活。四坝滩修灌溉渠之后,成了孩子们周末去的地方,我们惯常坐大车通过那条由于千百年来的车辙而颠簸不平的旧石路走出城门,穿过水花四溅的河床,来到野草丛生、车轮深陷的荒地,最后进入建在小山上的住地,旁边便是我们引过去的水流。晚上,一碗面条下肚,孩子们便凑到一起,逗引某一个唱“孟姜女哭长城”,过一个充满欢乐和笑声的夜晚。第二天早上,吃罢早饭,我们便下山干活,或耕地,或把从新西兰弄来的种子播在甘肃的土地上。当地的农民喜欢和我们的人并肩劳动,边干活边谈论雨水和其他他们关心的事情,直到傍晚,我们便顺原路回来,精神饱满地迎接下一周的战斗。

农业组还自己进行了工业化。一台电动榨油机只需一个学生操作就可以顶老式油坊11个工人的工作量。我们制作了一架很好的水车,用它带动磨面机。我们还建起了一个小作坊,在那里做豆腐、生豆芽、做粉条、腌制过冬的咸菜、酿醋、做酱油。但是,大家最感兴趣的还是那个小型糖厂,当我们种出第一季甜菜,安装起在双石铺制造的那个小锅炉和离心机时,没有人相信我们会生产出糖来。那些农业组的学生们把第一季收获的甜菜制成红糖,自然对干一项新鲜而诱人的活儿激动不已。

因为农场的工作多种多样,孩子们都很喜欢自己的工作。我们也尽可能为他们多引进新的设备,引进良种,苹果和其他水果树苗。后来,我们还增设了畜牧组。开始时,只有几只绵羊,后来逐渐扩大,羊的存栏数增至七百多只。由于新西兰方面的大力援助,我们还引进了一小群库雷戴尔种羊,并请来一个新西兰人管理这群羊,通过印度的K.P.S.梅农,我们弄到4只漂亮的希塞德尔公羊,这种羊对当地农村是最好不过了。

农场是送练习生去试用6个月的主要场所。在可能的情况下还安排他们上课,以便通过入学考试。考察每一个男女学生是否真正能劳动,真正能合作很有必要,这一制度也是我们防止各类国民党官员和地主介绍来的学生充斥学校的最好保障。因为很自然,这些人厌恶劳动,不愿让他们的子女参加劳动。

随着学校的发展,特别是在何克逝世后,大家都感到学校急需建立适当的医疗服务,使全校师生有一种安全感。起初,我们只有一个两间屋子的医务室,有两三个学生在那里上碘酒、点眼药、包扎手指和治疗咳嗽等病。后来,公谊服务会派一位葡萄牙化验师马葵士来帮助工作,为病人打针和验血。直到1947年,在新西兰海外救济总署的安排下,罗伯特·司宾赛和他的夫人巴巴拉·司宾赛来校,并带来一些医疗器材。于是我们便利用我们可能找到的所有设备建起了一所农村医院。司大夫亲自开卡车运送砖瓦木料,他还带领孩子们制作病床,盖起了一间光线很好的手术室和一间放置显微镜和X光透视机的房间。当医务培训取得进展后,医院便开始接受当地的病人前来门诊,如确有需要也可以住院。有时,医院的门诊病人每天有70多人,有些病人还是从很远的张掖、武威和附近地区前来就医的。司大夫是一位医术精湛的外科医生,也是一位好教师。他治疗的很多病例都取得了满意的效果,挽救了不少人的生命,在教学方面,他克服了由于语言的障碍、缺乏教科书和实验室标本不足带来的许多困难。正是由于他的忘我和献身精神,司大夫受到学生们和老乡们的高度赞扬。1950年,司宾赛夫妇的任期届满,学生说什么也不肯让他们走,于是他们只好把行期推迟了一年。待他们离开时,巴巴拉已经在山丹生了个小孩。

校医院的建立确实是一个壮举。司宾赛夫妇回国后,那些从医院和手术室工作人员中挑选出来受过培训的人,为学校和所在地区做了大量有益的工作。后来,英国人安东尼·柯温曾一度主持医院的行政工作。新中国成立后,人民政府在发塔寺遗址建起了一座非常好的现代化医院。现在,医院里专业的医务工作人员负责当地的整个医疗卫生工作。

相关人物

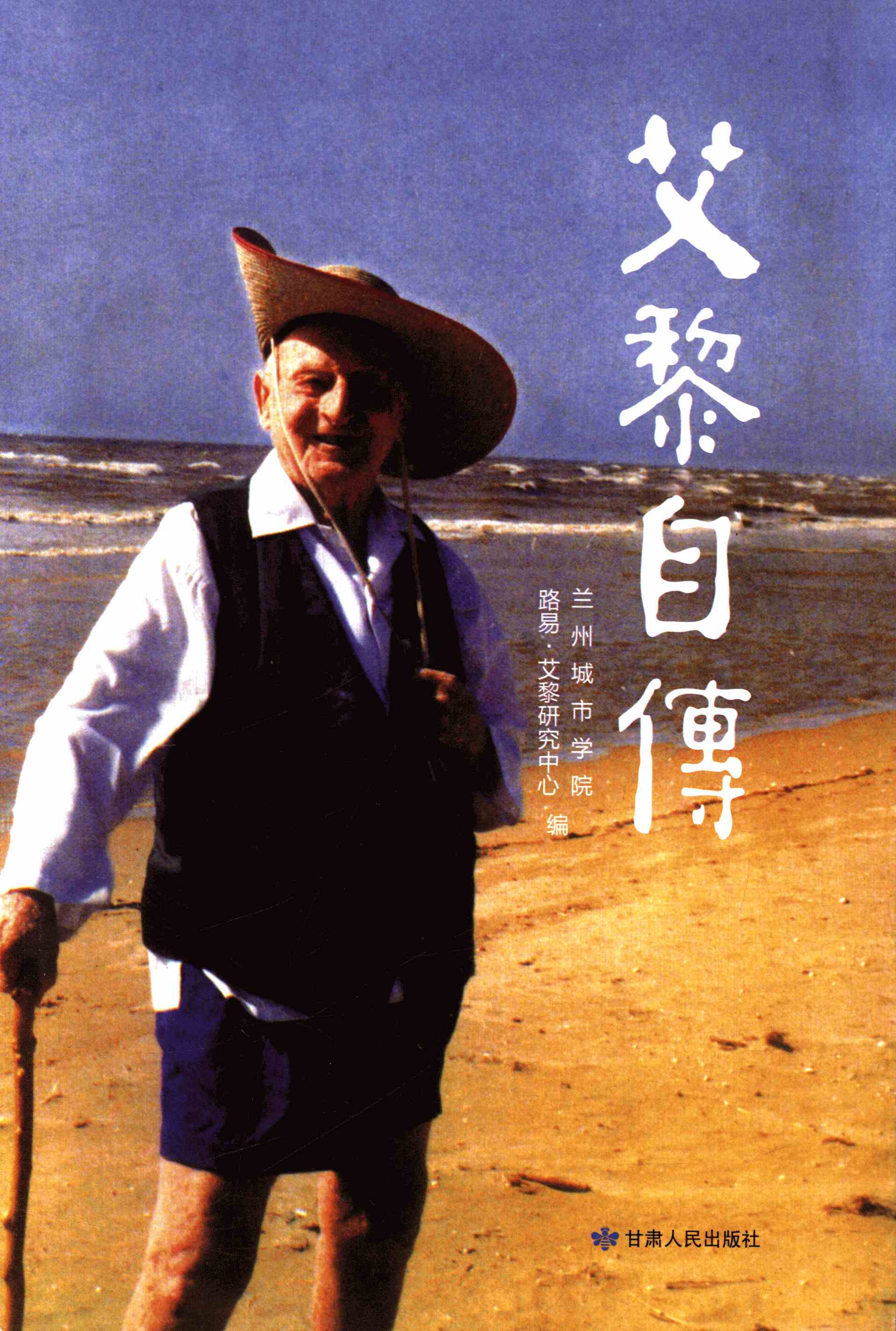

艾黎

相关人物