内容

发展小型合作社工业生产的“工合”运动得以产生的原因有四个。第一,使中国抗击日本帝国主义的斗争不仅在钱的方面,而且在宣传和声援方面得到国际支持,使蒋介石和国民党至少在名义上抗战。国民党需要美国的信任,而他们后来不遗余力地破坏的这个运动给了他们很多帮助。“工合”当时的主要作用是使反动派不要屈服于日本。第二,把五四运动反对帝国主义的原则扩大到内地的工农大众中去。这只有通过实际的手段才能做到,因为仅有口号是感动不了为谋生而发愁、时常绝望的老百姓的。第三,为抗战提供一个巩固的经济基地,生产各种消费品、军需品、毛毯等等必需品,其目的在于防止国民党说:“我们必须放弃抗战,因为我们无路可走了。”第四,为新中国成立后的中国的合作运动奠定了基础。这个运动最明智的促进者一直相信新中国必将出现。此外,由于国际因素的介入,国民党对建立合作社地区进步分子的镇压可稍许减轻。在日本侵略加上自然灾害的黑暗日子里,大批难民涌进非敌占区,“工合”为许多伙人提供了一条出路。

“工合”按规定是一个人民的运动,由人民自己经营管理,通过各个中心的促进小组的安排,从银行或任何其他来源取得贷款。缺乏技术的问题,在沿海工人及由他们培训的人帮助下,得到了部分解决。中国人民具有一起工作、自力更生的天赋。

“工合”之所以能取得成绩,是由于人们喜欢这种工作方式,还因为当时经济上有此迫切需要。当然,它与指导员促进者的本领和贷款的取得也有关系。许多成绩确实激动人心。一批批河南和河北的织布工沿陇海铁路撤到了宝鸡,在那里建立了小工业,并且一直维持到抗战结束,满足了宝贵的需要。来自福建沿海的福州和厦门的难民工人,生产了非常有用的油纸伞,并在内地的山区城镇建立了机械工场和其他各种行业。这些事说来话长。一个江西人曾在上海一家肥皂厂工作过,他来后贷了一些款,然后把乡亲们召集起来,开始做肥皂,生产出来的肥皂很好,于是商人们带着扁担上门贩运肥皂。肥皂的货源十分短缺,他们的产品一销而光。如果合作社掌握在社员们手里,它会取得成功是毫无问题的。

没有老红军给予的启发,就不会有“工合”的构想和实践。八路军和新四军游击区尽管缺少资金和技术,时常还缺乏原料,而且运输条件差,但是“工合”却在那里获得了惊人的成绩。有红军政府的支持,有获得了解放的人民,“工合”是可以大有作为的。但是,中国工业合作协会的官方总部竭力阻挠对这些艰苦奋斗地区的支援,因而“工合”组织的第一项主要作用未能很好地实现。

失败之处主要由于合作社不得不在动乱腐败的社会里经营,当时的政府只不过是奸商们的伸长了的手指,他们贪图牟取暴利,无心发展身边的生产以获取更大的利益。另外“工合”与旧社会势力搏斗遭到失败,往往也由于组织者和技术领导人员本身缺乏实际经验所致。他们大多是来自沿海大学的青年人,想要把工作做好,但是需要学会一整套新的语言,并且内地各族人繁杂的方言和风俗,对他们来说也是困难的。狡猾的老店主为了自身的利益,急切地利用一种新的组织。因为剥削阶级很聪明,需要时可以很快学会并十分熟练地利用一个新事物。淡水针织合作社就落入了这样一个恶棍的魔掌,他准备好将它发展成一家私营的大厂时,立刻破口大骂中国工业合作协会和该针织合作社是“共产党的”。他迫使人们投票授权他当经理以接管针织厂,并且将其改名为“三民主义青年针织厂”,银行和当地官员纵容并支持了他。内地许多城镇也多次发生这种夺权的情况。

蒋廷黻这个有权力的国民党反动政客,在1942年声称他“反对路易·艾黎先生原来制订的计划。因为(1)这些计划主张在财政上依靠英国、美国和国际联盟;(2)只看到中国过去办合作社经验中的优点,而看不到其缺点;(3)他主张包括一切政治团体。”我的确建议各党派都应有代表参加,也可以请一些杰出的共产党领导人如周恩来和董必武参加管理委员会。委员长总部的顾问端纳也为此生我的气。“工合”里有各种各样的人,“工合”的构想是进步的,它利用一切国际援助的思想是正确的。提供援助的许多团体认为这是一个正义的事业,因此,尽管遇到了种种反对和困难,“工合”还是办成了。

“工合”原计划要建立3万个合作社,来承担中国大约30%的战时生产,并使其扩大。在最初的一年半中,这个运动共建立了1400多个合作社。各个单位的人数不等,有不到10人的,也有达300人的重庆制毯合作社,湖南的一家火柴厂竟多达500人。粗略估计,“工合”的实际工人社员或许有3万人,这些人又养家糊口。到1941年,一共开办了约1800个合作社,更多的合作社正在共产党领导的解放区建立起来,在那里“工合”不仅仅是个理想,而且是开工生产的唯一途径。在国民党统治区内,从来不允许“工合”充分发挥潜力,官方的统计数字从来没有超过2000个合作社,但是我个人相信,在一个短时期内,数目要大得多。即使如此,它在国民经济中所占的比重是很小的。后来,在官方的不断非难下,运动在1945年战争接近结束时萎缩衰落了。

“工合”维持了成千上万工人的生计,并且派遣技术工人到战区附近简陋的合作社去。“工合”的项目包括纺织厂、制毯厂、印刷厂、运输合作社、小铁厂、铸造厂、煤矿、金矿、简单机床厂、玻璃厂、面粉厂、炼糖厂、陶瓷厂、化工厂、电机厂和制造药品、军服、手榴弹、畜力大车与帐篷的工厂。他们生产了分属50多门类工业的500多种产品。军用物资都直接送往抗日前线。

在中国是没有什么理由要感谢美国或英国的时候,“工合”给中国带来了援助并使开明的世界舆论支持中国的抗战。从国内来说,除了红十字会以外,“工合”是唯一在国民党和共产党之间保持脆弱联系的组织。西方大国参加战争以后,“工合”的主要作用便消减了。蒋介石已或多或少被迫继续抗战,尽管他对真正抗战的力量的攻击有增无已。在“工合”内部,人们更加认识到培养和训练青年使他们将运动进行下去的极大积极性。在后一阶段,我把注意力转移到在培黎学校培训技术人员,以建设我感到必将诞生的新中国。

作为一个人民运动,“工合”向我们提供了许多教训,我总结出十条基本教训如下:

1.必须培训那些能与农村的老百姓一起生活的、并领导他们在工业合作社基础上改进生产的人。他们不会从现存的任何一类大专院校中来,对他们的培训必须使他们确能适应从事的工作,大致按照山丹发展的那种方式。

2.在农村成长的老百姓能很好地履行合作社的义务。中国农村任何地方的老百姓都能如此,这是不成问题的。但是他们多疑,精明,不轻信口号,有点保守,并害怕打扰他们的个人生活。同时,他们又很合人情,很有性格,如任其自然发展仍很有创造能力,一旦认识到自己能做这项工作并能改善生活,便会勇往直前。

3.这种有才能并且在几乎任何方面都能前进的人,农村中多得很,只需要资金和科学的领导。所谓科学,包括组织和技术。农村能提供更好更健康的劳动条件,以及城市往往不允许的集中。

4.农村工业合作社可以开办无数行业。无论哪一个国家发现了这个简单的事理,只要它是一个在科学的社会主义基础上组织起来的国家,就可以在短期内跃进到其他各国前头。中国把这方面的全部潜力组织起来,很快就能够在可出口的消费品方面,以及在充分供应它自己不断扩大和多样化的国内市场方面,超过任何竞争者。

5.“工合”合作社不一定要聚集在大城市周围才能搞工业生产。在内地山谷的溪水旁建一个小型水力发电厂就完全可以制造需要熟练技巧的各种产品,并非所有的工业都需要单独一个工厂。好的铁路、公路或河上运输——水运尤其便宜——很重要,但最重要的是把人力适当地组织起来,执行各个项目。

6.利用许多地方常能找到的分散的小矿床,可以开办各种小型重工业满足当地需要。这些厂可以为当地较小的市场服务,并同附近经营轻工业的消费合作社和手工艺合作社挂钩,同农业合作化运动挂钩。

7.“工合”早期的经验是,人们最好先发现需要什么,然后设法去找能满足这种需要的人,把他们集中在一起以后,向他们表明合作社对大家有什么好处。任何一地的第一个工业合作社都会有一段艰难时期,因为太多的孤立不适宜合作,而且有许多矛盾需要解决。但是,总得在一个地方开办。如果培训出好的实际的促进工作者,他们就会正确地选定开办的地方。如果在适当的距离内有足够多的同行业的合作社,自然的发展途径最终将是建立行业的联合社,到那时,生产联合社也就是全区的工业合作社的联合社。

8.在“工合”运动内,成员们可以有任何信仰,属于任何民族,大家都可以参加一个争取美好生活的运动,在这个过程中互相认识,更好地互相了解。“‘工合’工人”或“‘工合’社员”并非低人一等,在抗战时期它是使人为之骄傲的名称。这个运动表明了各方面的成绩,带来了友好竞争的精神,是很珍贵的。

9.在旧社会的条件下办“工合”,对“所有者”这类人应该加以控制,并坚持严格的民主程序。在一个前进中的工业合作社里,不会有官僚主义,它是一个必须采取联合行动的组织,充分利用全体成员潜在的创造力,自然地运转,而不是按照死规定的路子发展。

10.像“工合”这样的运动只有在科学地组织起来的社会里才能获得丰硕成果。但这并不是说在旧社会里“工合”就一事无成。经验证明,在国民党这样的反动力量控制下,“工合”实际上是大有可为的。即使旧社会为新社会所取代,人们对这项运动所能做的事也并不能轻易理解。只有在自然的民主的基础上,它才能发展和繁荣。它不能成为一个垃圾倾倒场,收容那些干别的事都遭到失败的人,那些不懂得如何进行实际工作的人,那些力图钻进一个组织只不过为了过安逸的生活,靠玩弄小权术以维持自己的地位的人。

在这些标题下,还有组织、技术、培训等许多方面的大量教训。

“工合”按规定是一个人民的运动,由人民自己经营管理,通过各个中心的促进小组的安排,从银行或任何其他来源取得贷款。缺乏技术的问题,在沿海工人及由他们培训的人帮助下,得到了部分解决。中国人民具有一起工作、自力更生的天赋。

“工合”之所以能取得成绩,是由于人们喜欢这种工作方式,还因为当时经济上有此迫切需要。当然,它与指导员促进者的本领和贷款的取得也有关系。许多成绩确实激动人心。一批批河南和河北的织布工沿陇海铁路撤到了宝鸡,在那里建立了小工业,并且一直维持到抗战结束,满足了宝贵的需要。来自福建沿海的福州和厦门的难民工人,生产了非常有用的油纸伞,并在内地的山区城镇建立了机械工场和其他各种行业。这些事说来话长。一个江西人曾在上海一家肥皂厂工作过,他来后贷了一些款,然后把乡亲们召集起来,开始做肥皂,生产出来的肥皂很好,于是商人们带着扁担上门贩运肥皂。肥皂的货源十分短缺,他们的产品一销而光。如果合作社掌握在社员们手里,它会取得成功是毫无问题的。

没有老红军给予的启发,就不会有“工合”的构想和实践。八路军和新四军游击区尽管缺少资金和技术,时常还缺乏原料,而且运输条件差,但是“工合”却在那里获得了惊人的成绩。有红军政府的支持,有获得了解放的人民,“工合”是可以大有作为的。但是,中国工业合作协会的官方总部竭力阻挠对这些艰苦奋斗地区的支援,因而“工合”组织的第一项主要作用未能很好地实现。

失败之处主要由于合作社不得不在动乱腐败的社会里经营,当时的政府只不过是奸商们的伸长了的手指,他们贪图牟取暴利,无心发展身边的生产以获取更大的利益。另外“工合”与旧社会势力搏斗遭到失败,往往也由于组织者和技术领导人员本身缺乏实际经验所致。他们大多是来自沿海大学的青年人,想要把工作做好,但是需要学会一整套新的语言,并且内地各族人繁杂的方言和风俗,对他们来说也是困难的。狡猾的老店主为了自身的利益,急切地利用一种新的组织。因为剥削阶级很聪明,需要时可以很快学会并十分熟练地利用一个新事物。淡水针织合作社就落入了这样一个恶棍的魔掌,他准备好将它发展成一家私营的大厂时,立刻破口大骂中国工业合作协会和该针织合作社是“共产党的”。他迫使人们投票授权他当经理以接管针织厂,并且将其改名为“三民主义青年针织厂”,银行和当地官员纵容并支持了他。内地许多城镇也多次发生这种夺权的情况。

蒋廷黻这个有权力的国民党反动政客,在1942年声称他“反对路易·艾黎先生原来制订的计划。因为(1)这些计划主张在财政上依靠英国、美国和国际联盟;(2)只看到中国过去办合作社经验中的优点,而看不到其缺点;(3)他主张包括一切政治团体。”我的确建议各党派都应有代表参加,也可以请一些杰出的共产党领导人如周恩来和董必武参加管理委员会。委员长总部的顾问端纳也为此生我的气。“工合”里有各种各样的人,“工合”的构想是进步的,它利用一切国际援助的思想是正确的。提供援助的许多团体认为这是一个正义的事业,因此,尽管遇到了种种反对和困难,“工合”还是办成了。

“工合”原计划要建立3万个合作社,来承担中国大约30%的战时生产,并使其扩大。在最初的一年半中,这个运动共建立了1400多个合作社。各个单位的人数不等,有不到10人的,也有达300人的重庆制毯合作社,湖南的一家火柴厂竟多达500人。粗略估计,“工合”的实际工人社员或许有3万人,这些人又养家糊口。到1941年,一共开办了约1800个合作社,更多的合作社正在共产党领导的解放区建立起来,在那里“工合”不仅仅是个理想,而且是开工生产的唯一途径。在国民党统治区内,从来不允许“工合”充分发挥潜力,官方的统计数字从来没有超过2000个合作社,但是我个人相信,在一个短时期内,数目要大得多。即使如此,它在国民经济中所占的比重是很小的。后来,在官方的不断非难下,运动在1945年战争接近结束时萎缩衰落了。

“工合”维持了成千上万工人的生计,并且派遣技术工人到战区附近简陋的合作社去。“工合”的项目包括纺织厂、制毯厂、印刷厂、运输合作社、小铁厂、铸造厂、煤矿、金矿、简单机床厂、玻璃厂、面粉厂、炼糖厂、陶瓷厂、化工厂、电机厂和制造药品、军服、手榴弹、畜力大车与帐篷的工厂。他们生产了分属50多门类工业的500多种产品。军用物资都直接送往抗日前线。

在中国是没有什么理由要感谢美国或英国的时候,“工合”给中国带来了援助并使开明的世界舆论支持中国的抗战。从国内来说,除了红十字会以外,“工合”是唯一在国民党和共产党之间保持脆弱联系的组织。西方大国参加战争以后,“工合”的主要作用便消减了。蒋介石已或多或少被迫继续抗战,尽管他对真正抗战的力量的攻击有增无已。在“工合”内部,人们更加认识到培养和训练青年使他们将运动进行下去的极大积极性。在后一阶段,我把注意力转移到在培黎学校培训技术人员,以建设我感到必将诞生的新中国。

作为一个人民运动,“工合”向我们提供了许多教训,我总结出十条基本教训如下:

1.必须培训那些能与农村的老百姓一起生活的、并领导他们在工业合作社基础上改进生产的人。他们不会从现存的任何一类大专院校中来,对他们的培训必须使他们确能适应从事的工作,大致按照山丹发展的那种方式。

2.在农村成长的老百姓能很好地履行合作社的义务。中国农村任何地方的老百姓都能如此,这是不成问题的。但是他们多疑,精明,不轻信口号,有点保守,并害怕打扰他们的个人生活。同时,他们又很合人情,很有性格,如任其自然发展仍很有创造能力,一旦认识到自己能做这项工作并能改善生活,便会勇往直前。

3.这种有才能并且在几乎任何方面都能前进的人,农村中多得很,只需要资金和科学的领导。所谓科学,包括组织和技术。农村能提供更好更健康的劳动条件,以及城市往往不允许的集中。

4.农村工业合作社可以开办无数行业。无论哪一个国家发现了这个简单的事理,只要它是一个在科学的社会主义基础上组织起来的国家,就可以在短期内跃进到其他各国前头。中国把这方面的全部潜力组织起来,很快就能够在可出口的消费品方面,以及在充分供应它自己不断扩大和多样化的国内市场方面,超过任何竞争者。

5.“工合”合作社不一定要聚集在大城市周围才能搞工业生产。在内地山谷的溪水旁建一个小型水力发电厂就完全可以制造需要熟练技巧的各种产品,并非所有的工业都需要单独一个工厂。好的铁路、公路或河上运输——水运尤其便宜——很重要,但最重要的是把人力适当地组织起来,执行各个项目。

6.利用许多地方常能找到的分散的小矿床,可以开办各种小型重工业满足当地需要。这些厂可以为当地较小的市场服务,并同附近经营轻工业的消费合作社和手工艺合作社挂钩,同农业合作化运动挂钩。

7.“工合”早期的经验是,人们最好先发现需要什么,然后设法去找能满足这种需要的人,把他们集中在一起以后,向他们表明合作社对大家有什么好处。任何一地的第一个工业合作社都会有一段艰难时期,因为太多的孤立不适宜合作,而且有许多矛盾需要解决。但是,总得在一个地方开办。如果培训出好的实际的促进工作者,他们就会正确地选定开办的地方。如果在适当的距离内有足够多的同行业的合作社,自然的发展途径最终将是建立行业的联合社,到那时,生产联合社也就是全区的工业合作社的联合社。

8.在“工合”运动内,成员们可以有任何信仰,属于任何民族,大家都可以参加一个争取美好生活的运动,在这个过程中互相认识,更好地互相了解。“‘工合’工人”或“‘工合’社员”并非低人一等,在抗战时期它是使人为之骄傲的名称。这个运动表明了各方面的成绩,带来了友好竞争的精神,是很珍贵的。

9.在旧社会的条件下办“工合”,对“所有者”这类人应该加以控制,并坚持严格的民主程序。在一个前进中的工业合作社里,不会有官僚主义,它是一个必须采取联合行动的组织,充分利用全体成员潜在的创造力,自然地运转,而不是按照死规定的路子发展。

10.像“工合”这样的运动只有在科学地组织起来的社会里才能获得丰硕成果。但这并不是说在旧社会里“工合”就一事无成。经验证明,在国民党这样的反动力量控制下,“工合”实际上是大有可为的。即使旧社会为新社会所取代,人们对这项运动所能做的事也并不能轻易理解。只有在自然的民主的基础上,它才能发展和繁荣。它不能成为一个垃圾倾倒场,收容那些干别的事都遭到失败的人,那些不懂得如何进行实际工作的人,那些力图钻进一个组织只不过为了过安逸的生活,靠玩弄小权术以维持自己的地位的人。

在这些标题下,还有组织、技术、培训等许多方面的大量教训。

相关人物

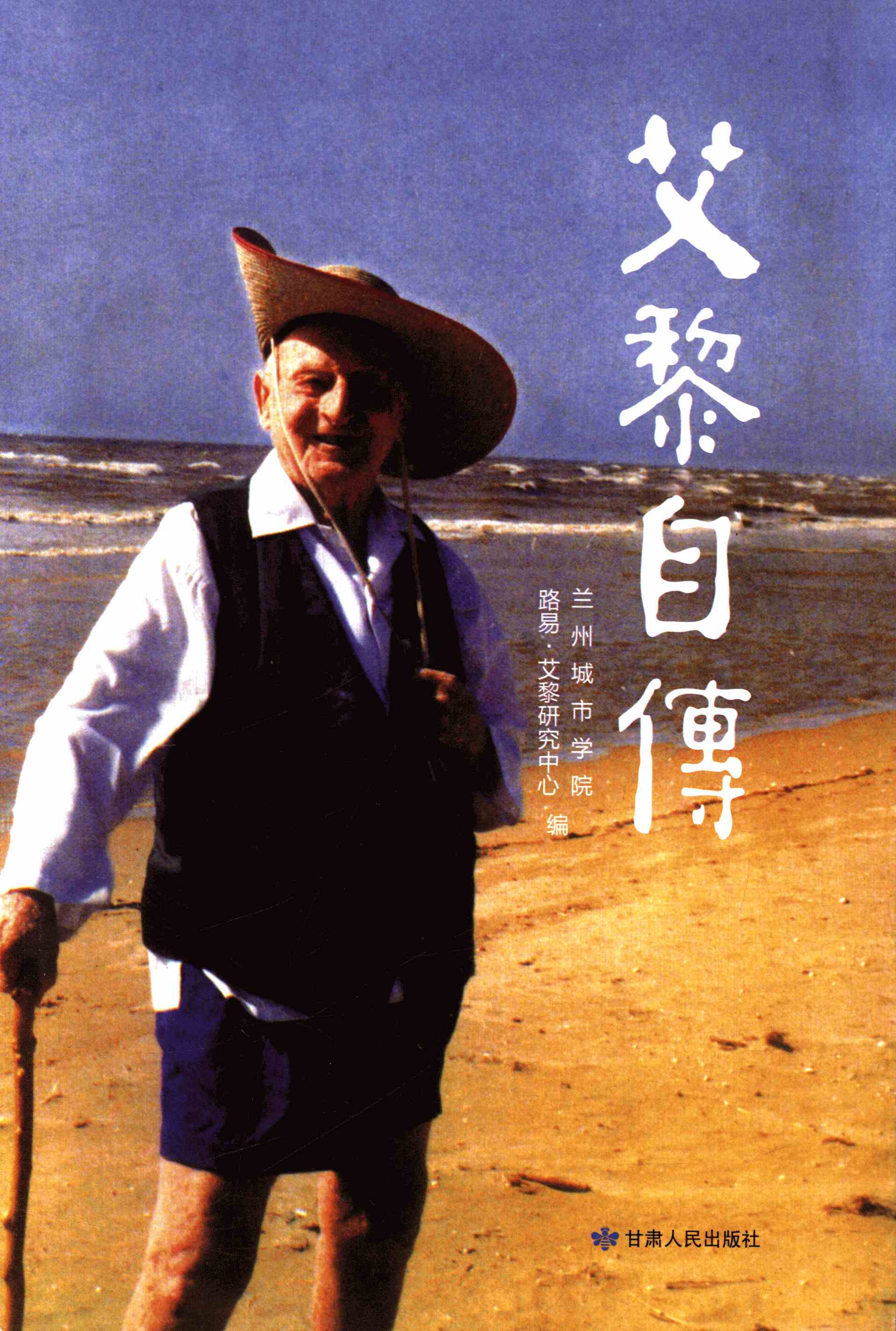

艾黎

相关人物