纺织家——黄道婆

| 内容出处: | 《黄道婆研究》 图书 |

| 唯一号: | 200120020230002761 |

| 颗粒名称: | 纺织家——黄道婆 |

| 分类号: | K826.16;TQ171.77+6.4 |

| 页数: | 3 |

| 页码: | 238-240 |

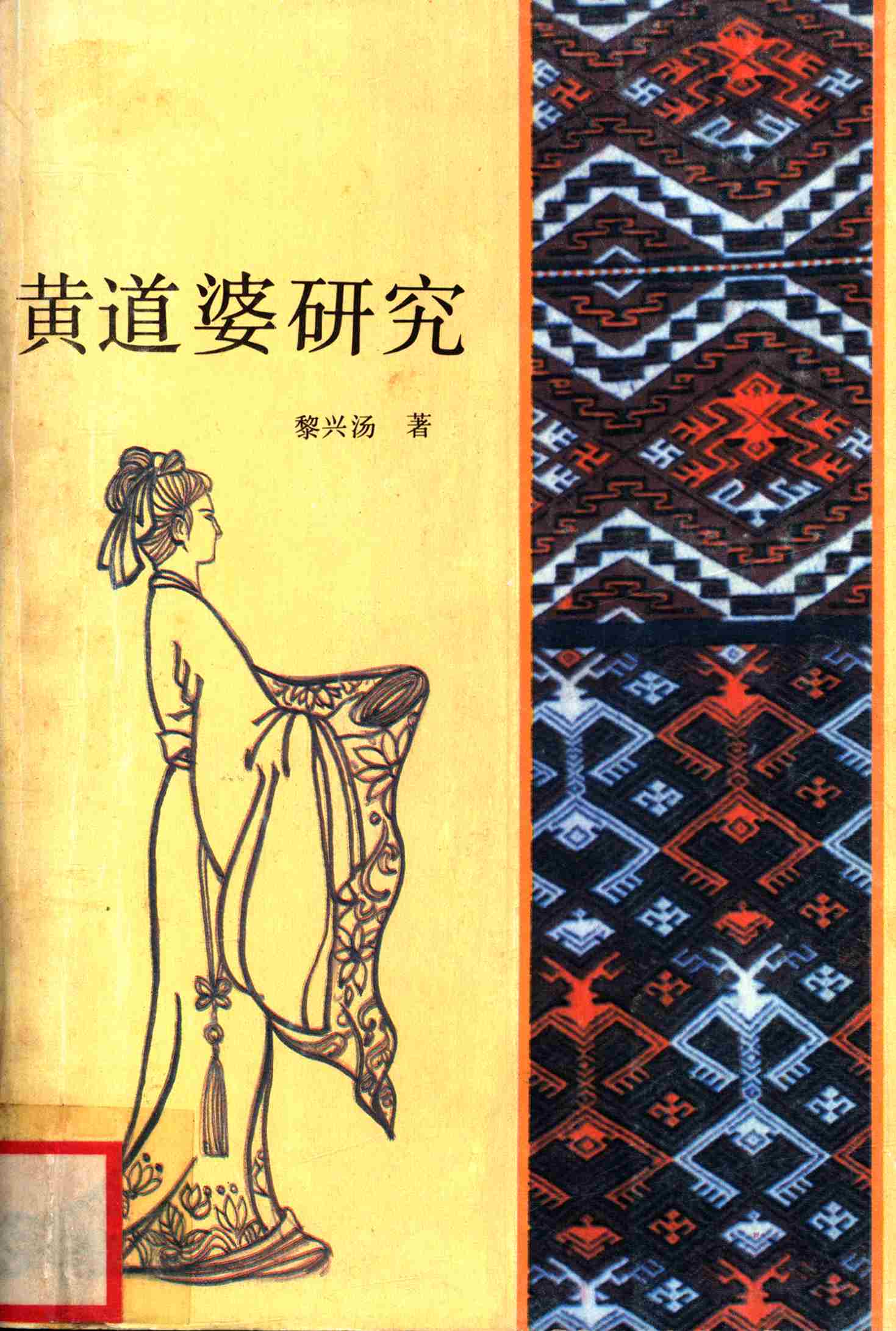

| 摘要: | 本篇文章介绍了黄道婆这位古代纺织技术革新家的生平和贡献。黄道婆曾在海南岛的崖州学习黎族人民的制棉工具和纺织技术,并在归来后在乌泥泾进行了许多技术革新,教会了当地人民制造捍、弹、纺、织等工具,创造了一套规程,传授了复杂的错纱、配色、综线、挈花等技术,使得乌泥泾织成的被、褥、带、帨等纺织品鲜艳活泼,精美绝伦,成为当时的精品之一。借助黄道婆的技术传授,乌泥泾的纺织业得到了很大的进展,到明初,已经成为全国的棉纺织中心了。 |

| 关键词: | 黄道婆 纺织技术 技术革新 |

内容

纺织家——黄道婆

“前闻黄四娘,后称宋五嫂;

道婆异流辈,不肯崖州老。

崖州布被五色缫,组雾〓云粲花草:

片帆鲸海得风归,千柚乌泾夺天造。”

(王逢:《梧溪集》卷三)

这是元人王逢的黄道婆祠题诗中的一段。作者以崇敬的心情,表达了当时人民对黄道婆的深切怀念。

黄道婆,是我国古代一位杰出的棉纺织技术革新家。她是松江乌泥泾人,出身在一个贫苦的劳动人民家庭。她生活在宋末元初,即13世纪后半期。少年时曾沦落到海南岛的崖州(今崖县)。当时崖州有十分出名的棉纺织技术。当地黎族人民所织的布上有细字、花卉,十分工巧(方勺:《泊宅》卷中)。有名的“黎幕”、“黎饰”、“花被”、“曼布”等纺织品都已运销内地。黄道婆和黎族人民生活在一起,学会了黎族人民的制棉工具和闻名内地的崖州棉织品的操作方法。元成宗元贞年间(1295—1296年),她在热爱故乡的心情驱使下,渡海归来。她一回到乌泥泾,便立即把在崖州学来的技术传授出去,并且着手进行许多技术革新。

棉花,大约在公元一、二世纪(即东汉时代),云南已经有棉花织成的花布,称为“白叠布”。到了13世纪中叶,棉花由闽广地区传入长江流域。当时松江一带,土地贫瘠,“民食不给”。棉种的输入很受欢迎,当地农民乐于种植。接着棉纺织业也就逐渐在松江一带兴起了。但因为技术简陋,棉纺织业还是一项十分艰苦的工作,据陶宗仪记载,“初无踏车、椎弓之制,率用手剖去子;线弦竹弧置案间,振掸成剂,厥功甚艰。”(陶宗仪:《辍耕录》卷二十四)当时迫切需要改进纺织技术,以适应棉纺织生产发展的需要。

就在这个时候,黄道婆带着黎族人民先进的纺织技术回来了。她教会了妇女们制造捍、弹、纺、织等工具。据王祯《农书》记载,捍,就是搅车,也称轧车,应用辗轴、曲柄的机械原理,使用时十分方便,而且“功利数倍”;弹,即弹松棉花的椎弓,原有的小型竹弓仅一尺四五寸,而且要用手弹指,黄道婆制造了四尺多长的大弓,利用弹椎来击弦弹棉,效率大大提高;纺,即纺车,黄道婆将旧有的一个纱锭的手摇纺车加以革新,速度快,产量多,效率高;织,是织布机,其中有一种是提花织机,能织各种纹样的花布。黄道婆还创造了一套从辗子、弹花、纺纱到织布的工艺规程;还向当地人民传授了复杂的错纱、配色、综线、挈花等技术。因此,乌泥泾织成的被、褥、带、帨(手巾)等纺织品,都有折技、团凤、棋局、字样等花纹,鲜艳活泼,“粲然若写”(《辍耕录》卷二十四)。有名的“乌泥泾被”更是当时闻名全国的精品。

乌泥泾人民从黄道婆那里学习技术,从事纺织业的有一千余家(王逢:《梧溪集》卷三)。由于织成品销往各地,都大受欢迎,因此家家户户丰衣足食。黄道婆死后,松江的棉纺织业有了很大的进展,到明初,就已经成为全国的棉纺织中心了。正德间,即十六世纪初,当地农民在农暇期间织出的布匹,就有“日以万计”之多,其中以“线绫”和“三棱布”两种纺织品最受各地人民的喜爱。因此有“衣被天下”虽苏杭所不及”之称(宋如林《松江府志》)。这一切,与杰出的纺织家黄道婆对于棉纺织工具和技术的革新是分不开的。

后人为了纪念黄道婆,曾为她建立了许多祠庙。现在上海县的黄母庙宅地方还有“黄母祠”一座,内有黄道婆的塑像。当地农民中,至今还流传着歌颂黄道婆的歌谣:

黄婆婆,黄婆婆!

教我纱,教我布,

两只筒子两匹布,

(摘自1961年6月25日《人民日报》,历史人物)

“前闻黄四娘,后称宋五嫂;

道婆异流辈,不肯崖州老。

崖州布被五色缫,组雾〓云粲花草:

片帆鲸海得风归,千柚乌泾夺天造。”

(王逢:《梧溪集》卷三)

这是元人王逢的黄道婆祠题诗中的一段。作者以崇敬的心情,表达了当时人民对黄道婆的深切怀念。

黄道婆,是我国古代一位杰出的棉纺织技术革新家。她是松江乌泥泾人,出身在一个贫苦的劳动人民家庭。她生活在宋末元初,即13世纪后半期。少年时曾沦落到海南岛的崖州(今崖县)。当时崖州有十分出名的棉纺织技术。当地黎族人民所织的布上有细字、花卉,十分工巧(方勺:《泊宅》卷中)。有名的“黎幕”、“黎饰”、“花被”、“曼布”等纺织品都已运销内地。黄道婆和黎族人民生活在一起,学会了黎族人民的制棉工具和闻名内地的崖州棉织品的操作方法。元成宗元贞年间(1295—1296年),她在热爱故乡的心情驱使下,渡海归来。她一回到乌泥泾,便立即把在崖州学来的技术传授出去,并且着手进行许多技术革新。

棉花,大约在公元一、二世纪(即东汉时代),云南已经有棉花织成的花布,称为“白叠布”。到了13世纪中叶,棉花由闽广地区传入长江流域。当时松江一带,土地贫瘠,“民食不给”。棉种的输入很受欢迎,当地农民乐于种植。接着棉纺织业也就逐渐在松江一带兴起了。但因为技术简陋,棉纺织业还是一项十分艰苦的工作,据陶宗仪记载,“初无踏车、椎弓之制,率用手剖去子;线弦竹弧置案间,振掸成剂,厥功甚艰。”(陶宗仪:《辍耕录》卷二十四)当时迫切需要改进纺织技术,以适应棉纺织生产发展的需要。

就在这个时候,黄道婆带着黎族人民先进的纺织技术回来了。她教会了妇女们制造捍、弹、纺、织等工具。据王祯《农书》记载,捍,就是搅车,也称轧车,应用辗轴、曲柄的机械原理,使用时十分方便,而且“功利数倍”;弹,即弹松棉花的椎弓,原有的小型竹弓仅一尺四五寸,而且要用手弹指,黄道婆制造了四尺多长的大弓,利用弹椎来击弦弹棉,效率大大提高;纺,即纺车,黄道婆将旧有的一个纱锭的手摇纺车加以革新,速度快,产量多,效率高;织,是织布机,其中有一种是提花织机,能织各种纹样的花布。黄道婆还创造了一套从辗子、弹花、纺纱到织布的工艺规程;还向当地人民传授了复杂的错纱、配色、综线、挈花等技术。因此,乌泥泾织成的被、褥、带、帨(手巾)等纺织品,都有折技、团凤、棋局、字样等花纹,鲜艳活泼,“粲然若写”(《辍耕录》卷二十四)。有名的“乌泥泾被”更是当时闻名全国的精品。

乌泥泾人民从黄道婆那里学习技术,从事纺织业的有一千余家(王逢:《梧溪集》卷三)。由于织成品销往各地,都大受欢迎,因此家家户户丰衣足食。黄道婆死后,松江的棉纺织业有了很大的进展,到明初,就已经成为全国的棉纺织中心了。正德间,即十六世纪初,当地农民在农暇期间织出的布匹,就有“日以万计”之多,其中以“线绫”和“三棱布”两种纺织品最受各地人民的喜爱。因此有“衣被天下”虽苏杭所不及”之称(宋如林《松江府志》)。这一切,与杰出的纺织家黄道婆对于棉纺织工具和技术的革新是分不开的。

后人为了纪念黄道婆,曾为她建立了许多祠庙。现在上海县的黄母庙宅地方还有“黄母祠”一座,内有黄道婆的塑像。当地农民中,至今还流传着歌颂黄道婆的歌谣:

黄婆婆,黄婆婆!

教我纱,教我布,

两只筒子两匹布,

(摘自1961年6月25日《人民日报》,历史人物)