内容

黄道婆究竟向谁学艺

在我国的纺织史上,有一位著名的纺织技术革新家黄道婆。史志和各种辞书都有详略不等的记载,大致说:她是宋末元初松江乌泥泾人,年轻时曾流落海南岛崖州(今崖县),在当地居住数十年,向黎族人民学习了棉纺织技术。公元1295年左右回到故乡,给当地妇女传授从黎族妇女那里学来的一套纺织技术,如错纱、配色、综线、挈花等,并改进了搅车、弹弓、纺车等纺织机具,制造出当时最先进的能同时纺三根纱的三脚踏纺车。推动了江南地区棉纺织业的发展。“死后,邑人感泣而共葬之。又立祠,日先棉祠,岁时享祭”。

黄道婆对我国棉纺织技术发展贡献确实很大,值得后人称颂。但她果真是向黎族人民学习纺织技术的吗?我对此说有怀疑。现将个人所见陈述于后,以就正于海内学者。

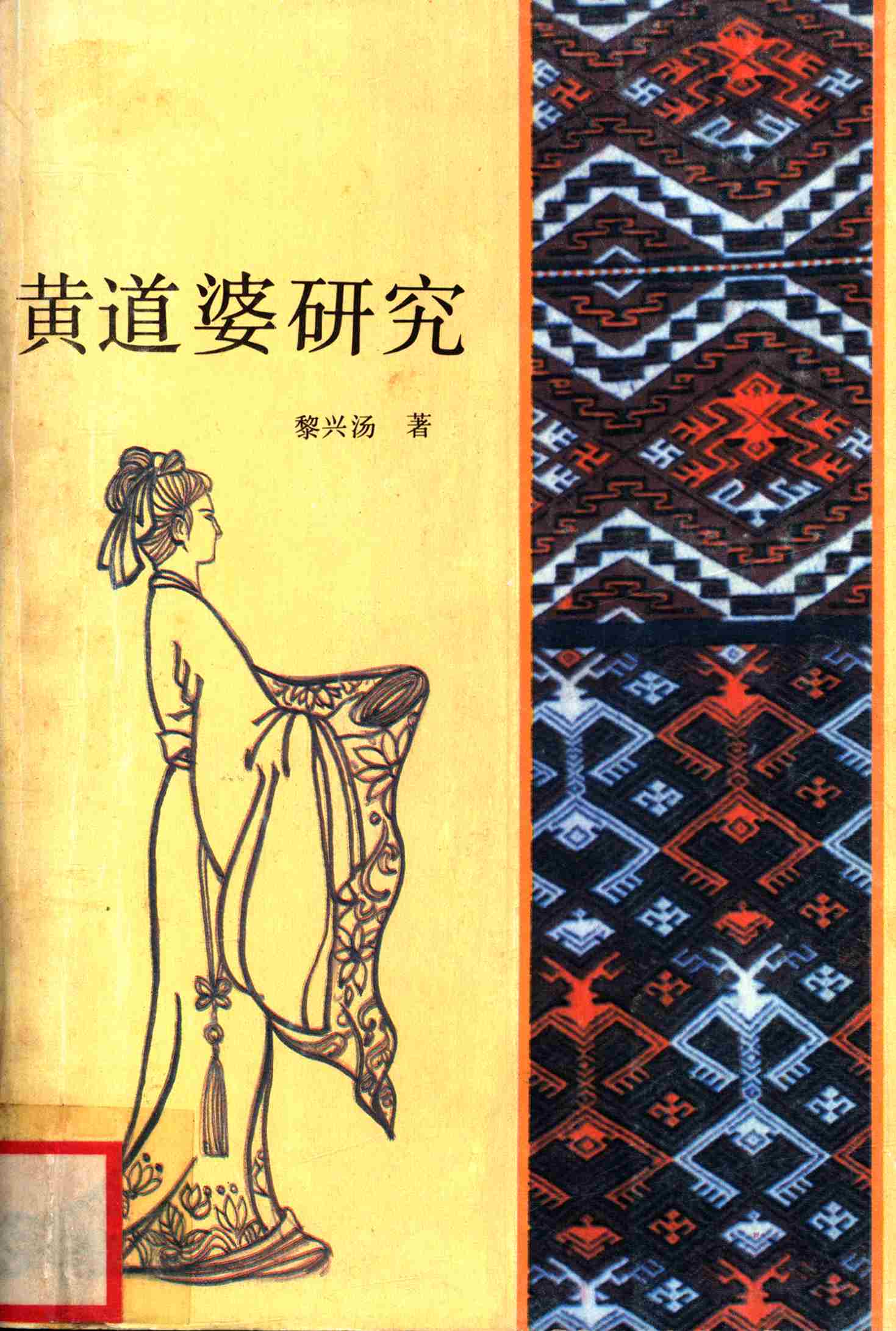

黎族妇女织出的黎幕(又称黎单或黎被)、头帕、筒裙、绦带等非常精巧、美观,历代史志记载甚多。作者50年代到黎族地区调查时,也曾见过不少精美的头帕、筒裙、认为可与壮锦比美。并曾考察、参观黎锦的织造方法。如果不是亲见目睹,我真不敢相信那些斑斓悦目的织物是用那么简陋、粗糙的织机织出来的。保亭、琼中一带的织机几乎只有一些绦带和木片片、竹棍之类的东西,人们甚至很难把它称为“织布机”。织布的妇女把这些绦带的一端系在一株树的根部,另一端拴在自己的腰上,人离树三、四尺左右,伸直双脚席地而坐,利用身躯一俯一仰的活动使绦带和经线一驰一张,同时熟练地用竹棍挑起部份经线,然后把卷有纬线的“梭子”穿过去,再用木片把纬线压紧,这样周而复始地进行着,织一小段后,又用交叉的竹棍把布幅撑开,使之保持一定的幅宽,继续再织。随着布幅的增长,一串串美丽的花纹、图案便跃然布上。我真为她们高超的技艺所倾倒,但也为这种过分简陋的机具叹息。由于织机的简陋,她们只能织出幅宽一尺左右的头巾和筒裙布或一、两寸宽的绦带,速度也非常慢,一条又窄又短的筒裙就得织上一、两个月。她们没有纺车,而用硬木制成的纺锤来纺制粗粗的纬线,经线和部分纬线都是用从百货商店买来的红布、蓝布等一丝一丝地拆出来使用。我问随行的黎族同志,她们为什么不直接买棉纱来织布呢?据说是百货商店没有棉纱供应,拆色布的线也可以免去染纱的手续。我当时还以为岐黎地区的生产比较落后,所以没有纺车和像样的织机,其他地区的情况可能跟保亭、琼中不一样,及至后来看到德国民族学家H·史图博的《海南岛民族志》和历代有关著作之后,才知道各地黎族的纺织机具都是那么原始的。史图博是这样描述的:

“线和棉布是从汉人买来的,但黎族妇女自己能纺织,作纺织原料用的纤维植物有木棉、各地都有种植的苧麻,以及从梧桐科的灌木‘牙安巴尔’胡麻树的靭皮加工出来的野生大麻,还有罕见的剑麻等。木棉树在海南岛几乎到处都常见。海南岛汉族把它叫做‘木棉’。纺锤(黎语叫Woi)是长约22厘米的薄木棒,在一头有两,三个开孔铜钱和涂有少许蜡来当作坠子,要把纺线绕起来时,是用豪猪的粗毛(黎语叫Min-dai)来绕的”①

“白沙峒黎的织物与其他所有黎族的情况一样,是专门由妇女来织造的。织物从技术来看虽是原始的,从艺术上来看却是极其高超的。制作妇女的宽衣和男子的腰布的这种简单的棉布是从汉人买入的,制作妇女的裙这种艺术的、漂亮的织物是黎族妇女自己织造的。此外,织有美丽花纹的狭窄的布带,如猎囊的背带、腰带等也是自己织造的。

织机(blum-Lin)是极其简单的,但有漂亮的雕刻,织布的妇女是伸直脚,坐在铺在地上的棕榈叶或席子上织的。”②

“使用野生麻(黎语叫dan)作纺纱原料,这在海南岛各处都能看到。同时岐和侾也使用很多木棉。纺锤(黎语叫Wei)是简单的木棍,在棍的两端各吊一个开孔钱和一根小铁钩。”

“岐的织物比白沙峒黎粗糙得多,织机(黎语叫fug)也以相同的原理做成,但没有做得那么精巧。”③

“黎族为自己生产着美丽的编织品。黎族妇女是极其擅长于纺织和刺绣的。但黎族的织机却是令人惊奇的那末原始。”④

在1982年出版的《广东少数民族》一书第11页也写道:

“黎族妇女用简单的工具,纺织出日常穿用的头巾、筒裙、被单、花带等织品。”这里说的是“简单的工具”,而没有使用“纺纱机”、“织布机”等词,大概也认为它们简单到还够不上“机”的水平吧!

至于黎族人民从汉人那里买现成的色布再拆成纱线来织布,并非始自今日,宋·范成大《桂海虞衡志》志器一节就说:

“黎幕出海南黎峒,人得中国锦彩,拆取色丝,间木棉挑织而成,每以四幅联成一幕。”这里用“挑织”一词,可见当时制作的方法大概也像我所见的那样用竹棍挑起部分经纱而织制的。

清·陆次云《峒谿纤志》曰:

“黎人取中国彩帛,拆取色丝,和吉贝(笔者按——即棉花)织之,成锦。”

清·乾隆《广州府志》亦云:

“黎锦,出琼州,以吴绫越锦,拆取色丝,间以鹅毛丝线,织成人物花鸟诗字,浓丽灿烂可为衾褥幛幕,以有金丝间错者为上。”

从上面摘引的材料和我个人考察见到的情况来看,黎族人民的纺织机具是相当简单、原始的。在黄道婆生活的宋末元初,黎族人民的纺织机具决不会比今天更高明,染色技术也不见得很出色。否则就无需乎“以吴绫越锦,拆取色丝”了。由此可以证明黄道婆不是跟黎族人民学习纺织技术的。但为什么众多的志书都言之凿凿,乐此不疲呢?我认为黄道婆在崖州学习纺织技术是确有其事,但她的师傅不是黎族人民而是“临高人”(这里说的“临高人”是泛指操与临高话相同语言的另一支越人后裔。请参看拙著《临高人——百粤子孙的一支》,载《民族研究》1981年第4期)。由于过去人们都认为海南岛居民“非汉即黎”,故把另一支越人的子孙——“临高人”也当作黎族,但又觉得他们与五指山区的黎族不同而往往称之为“熟黎”。以讹传讹,黄道婆从黎人学习纺织技术的记载就是这样流传下来的。

“临高人”果真是黄道婆习艺的师傅?回答是肯定的。这一支越人从大陆迁到海南岛的时间比黎族要晚,而且到达的时间有先有后。早的约在战国时期,因为汉武帝元封元年(公元前110年)设立儋耳、珠崖郡时,当地的人民已经很多,否则必无郡县之设,而且“民皆服布,如被单,穿中央为贯头,男子耕农。种禾稻苧麻,女子桑蚕织绩,无马与虎,民有五畜,山多麈猄,兵则矛盾刀木弓弩竹矢,或骨为镞”。①这说明他们的生产已达相当高的水平。过去,学者们大都认为这段文字说的是黎族人民当时的情况。但我认为这种看法是不对的,因为当时珠崖郡治在今琼山县遵瞫乡东瞫村,儋耳郡治在今儋县三都乡南滩村(旧名南滩铺),这一带地方向为“临高人”的住地。“贯头服”并不是黎族人民的“专利品”,《后汉书》卷一百一十六记叙骆越人的服饰时说:“项髻徒跣,以布贯头而著之”,可见古代两广的骆越人,当然也包括“临高人”的先民都穿过贯头服。而后面说的:“女子桑蚕织绩”则只能是对“临高人”先民的叙述,因为直到解放后,我们到海南岛调查时,还没有发现黎族人民有种桑养蚕的。如果黎人自古就种桑养蚕,又何必“取中国彩帛,拆取色丝”呢?而“临高人”一向都把种桑养蚕当作一个重要的生产手段。临高的丝绸曾闻名遐迩。《临高县志》卷三记载:

“妇女业蚕桑,司纺织。……田畴错壤,桑麻蓊蔚,皆可耕可织。一夫力耕,岁可得米百斛,一妇纺织,年终得缣三匹。所谓临高丝者,其货可居也。”

“临高人”纺织技术也是比较先进的。“临高人”的先民从大陆迁来时就带来了西瓯骆越较先进的织染技术,临高话织布机叫dek8,卷纱筒叫lut7,线叫mei1,蓝靛草叫tsam2,跟壮语都是同源词。早在汉武帝的时候,“临高人”先民织出的广幅布就很受汉皇的赏识,珠崖太守孙幸横征暴敛广幅布来贡献给汉王朝,结果还激起民变。①可见当时“临高人”先民的织造技术是相当高明的。要织出广幅布,就得有结构精良的纺织机具。又经过一千多年,到宋末元初时,“临高人”的纺织机具及技术之发展当然又更高一筹了。所以黄道婆在崖州学艺的师傅只能是“临高人”,而不可能是纺织机具比较原始落后的黎族人民。

人们可能会有这样的疑问,“临高人”主要分布在临高、琼山及澄迈、儋县和海口市的部分地区。崖县(即崖州)主要的居民是黎族和汉族,没有多少“临高人”,那么黄道婆又怎能向“临高人”学艺呢?这个问题涉及古今民族分布的不同格局与民族成分的演变。唐宋以前,海南岛的人民以骆越(后来称为俚、僚)居多。汉人是唐、宋以后才大量迁往的。在骆越(俚、僚)中,黎族是最早迁往的,据估计已有五六千年的历史了。而“临高人”的先民除了秦以前大批迁到海南岛外,还有一些也可能是后来陆续迁往的。例如梁、隋之际,出生在广东西南部高凉郡的冯冼氏,据史学家考证为当地的俚人,当时她雄据粤西、桂南和海南岛大部分地区。隋高祖为了表彰她除暴安良,卫护国家统一之功而封她为谯国夫人、赐给她临振县汤沐邑一千五百户,并任其子冯仆为崖州总管。①所以当时从广东西南部和广西南部迁往的俚人不少,后来大都跟早先迁去的“临高人”先民融合在一起了,他们分布的地区远比现在“临高人”的住地宽广。当时珠崖郡统属的瞫都县、玳瑁县(均今琼山县)、苟中县(今澄迈县)、紫贝县(今文昌县)和临振县(今崖县)以及儋耳郡属的儋耳县(今儋县)的主要居民都是“临高人”的先民。直到明朝时崖县的汉人还不算多,《明府志》卷二十,海黎志,村峒条说:

“崖州黎分三种,日生黎,曰熟黎,曰生熟各半黎。生黎者,即乾脚岐之类也,……环居五指山下,与人民隔绝,不为人害。熟黎者归化既久之黎也,饮食衣服,与人民同,惟束发于顶,其俗未改,日往来城市中,有无相易,言语相通,间有读书识字者,其户口编入图甲,有司得而治之,故亦不为人害。生熟各半者谓可生可熟之黎也,治则为熟黎,乱则为生黎。……崖州黎人如此者十居其七,且与民杂处,黎峒中有民人,民村中亦有黎人,不能分其畛域。约计三种黎人其众多于民人一倍。”

熟黎是不是黎族呢?《明府志》和清·乾隆·肖应植的《琼州府志》都说:

“熟黎本南思藤梧高化州人,多王、符二姓,其先世因从征至此,利其山水田地,创为村峒,以先入者为峒首,同入共力者为头目,父死子继,夫亡妇主,亦多闽广亡命杂居其中。有纳粮当差之峒,有纳粮不当差之峒。”

可见熟黎并不是真正的黎族,除少部分为从征至此的两广人和亡命的闽广人外,可能大多数都是另一支越人的子孙——即“临高人”。明朝时崖州的汉人只占三分之一。在所谓的“黎人”中,生熟各半黎又占十分之七,那么真正的黎人,即所谓“生黎”的,不过十分之一、二。可想而知,在隋朝时,汉族就更少了。隋高祖赐给冼夫人的一千五百户必为“临高人”的先民无疑。否则,既不入版籍,又不供赋役,“迁徙不常,村落聚散糜定”①的黎族又怎能作为“汤沐邑”赐人呢?画饼岂能充饥,冼夫人也不是那么好糊弄的。

既然崖县、文昌等地过去都是“临高人”先民的居地,那么,如今他们又安在呢?原来,在明朝中叶以后,海南岛的汉族大增,势力强盛,到处大兴修族谱之风,民族歧视压迫的现象也日益增多,于是上述地区“语言相通”,汉化程度较深的“熟黎”(即“临高人”)都纷纷改为汉族。这种情况在海南岛各地都很普遍。这就是现在崖县、文昌等地没有或很少“临高人”的缘故。甚至在临高、琼山、澄迈仍然保留自己语言的“临高人”也都报作汉族。

从上面的情况来看,宋末元初黄道婆在崖州所从学艺的只能是“临高人”,而不是到明朝时还刀耕火种,迁徙无常的崖州黎人。

——摘自《民族研究》,1990年第3期

在我国的纺织史上,有一位著名的纺织技术革新家黄道婆。史志和各种辞书都有详略不等的记载,大致说:她是宋末元初松江乌泥泾人,年轻时曾流落海南岛崖州(今崖县),在当地居住数十年,向黎族人民学习了棉纺织技术。公元1295年左右回到故乡,给当地妇女传授从黎族妇女那里学来的一套纺织技术,如错纱、配色、综线、挈花等,并改进了搅车、弹弓、纺车等纺织机具,制造出当时最先进的能同时纺三根纱的三脚踏纺车。推动了江南地区棉纺织业的发展。“死后,邑人感泣而共葬之。又立祠,日先棉祠,岁时享祭”。

黄道婆对我国棉纺织技术发展贡献确实很大,值得后人称颂。但她果真是向黎族人民学习纺织技术的吗?我对此说有怀疑。现将个人所见陈述于后,以就正于海内学者。

黎族妇女织出的黎幕(又称黎单或黎被)、头帕、筒裙、绦带等非常精巧、美观,历代史志记载甚多。作者50年代到黎族地区调查时,也曾见过不少精美的头帕、筒裙、认为可与壮锦比美。并曾考察、参观黎锦的织造方法。如果不是亲见目睹,我真不敢相信那些斑斓悦目的织物是用那么简陋、粗糙的织机织出来的。保亭、琼中一带的织机几乎只有一些绦带和木片片、竹棍之类的东西,人们甚至很难把它称为“织布机”。织布的妇女把这些绦带的一端系在一株树的根部,另一端拴在自己的腰上,人离树三、四尺左右,伸直双脚席地而坐,利用身躯一俯一仰的活动使绦带和经线一驰一张,同时熟练地用竹棍挑起部份经线,然后把卷有纬线的“梭子”穿过去,再用木片把纬线压紧,这样周而复始地进行着,织一小段后,又用交叉的竹棍把布幅撑开,使之保持一定的幅宽,继续再织。随着布幅的增长,一串串美丽的花纹、图案便跃然布上。我真为她们高超的技艺所倾倒,但也为这种过分简陋的机具叹息。由于织机的简陋,她们只能织出幅宽一尺左右的头巾和筒裙布或一、两寸宽的绦带,速度也非常慢,一条又窄又短的筒裙就得织上一、两个月。她们没有纺车,而用硬木制成的纺锤来纺制粗粗的纬线,经线和部分纬线都是用从百货商店买来的红布、蓝布等一丝一丝地拆出来使用。我问随行的黎族同志,她们为什么不直接买棉纱来织布呢?据说是百货商店没有棉纱供应,拆色布的线也可以免去染纱的手续。我当时还以为岐黎地区的生产比较落后,所以没有纺车和像样的织机,其他地区的情况可能跟保亭、琼中不一样,及至后来看到德国民族学家H·史图博的《海南岛民族志》和历代有关著作之后,才知道各地黎族的纺织机具都是那么原始的。史图博是这样描述的:

“线和棉布是从汉人买来的,但黎族妇女自己能纺织,作纺织原料用的纤维植物有木棉、各地都有种植的苧麻,以及从梧桐科的灌木‘牙安巴尔’胡麻树的靭皮加工出来的野生大麻,还有罕见的剑麻等。木棉树在海南岛几乎到处都常见。海南岛汉族把它叫做‘木棉’。纺锤(黎语叫Woi)是长约22厘米的薄木棒,在一头有两,三个开孔铜钱和涂有少许蜡来当作坠子,要把纺线绕起来时,是用豪猪的粗毛(黎语叫Min-dai)来绕的”①

“白沙峒黎的织物与其他所有黎族的情况一样,是专门由妇女来织造的。织物从技术来看虽是原始的,从艺术上来看却是极其高超的。制作妇女的宽衣和男子的腰布的这种简单的棉布是从汉人买入的,制作妇女的裙这种艺术的、漂亮的织物是黎族妇女自己织造的。此外,织有美丽花纹的狭窄的布带,如猎囊的背带、腰带等也是自己织造的。

织机(blum-Lin)是极其简单的,但有漂亮的雕刻,织布的妇女是伸直脚,坐在铺在地上的棕榈叶或席子上织的。”②

“使用野生麻(黎语叫dan)作纺纱原料,这在海南岛各处都能看到。同时岐和侾也使用很多木棉。纺锤(黎语叫Wei)是简单的木棍,在棍的两端各吊一个开孔钱和一根小铁钩。”

“岐的织物比白沙峒黎粗糙得多,织机(黎语叫fug)也以相同的原理做成,但没有做得那么精巧。”③

“黎族为自己生产着美丽的编织品。黎族妇女是极其擅长于纺织和刺绣的。但黎族的织机却是令人惊奇的那末原始。”④

在1982年出版的《广东少数民族》一书第11页也写道:

“黎族妇女用简单的工具,纺织出日常穿用的头巾、筒裙、被单、花带等织品。”这里说的是“简单的工具”,而没有使用“纺纱机”、“织布机”等词,大概也认为它们简单到还够不上“机”的水平吧!

至于黎族人民从汉人那里买现成的色布再拆成纱线来织布,并非始自今日,宋·范成大《桂海虞衡志》志器一节就说:

“黎幕出海南黎峒,人得中国锦彩,拆取色丝,间木棉挑织而成,每以四幅联成一幕。”这里用“挑织”一词,可见当时制作的方法大概也像我所见的那样用竹棍挑起部分经纱而织制的。

清·陆次云《峒谿纤志》曰:

“黎人取中国彩帛,拆取色丝,和吉贝(笔者按——即棉花)织之,成锦。”

清·乾隆《广州府志》亦云:

“黎锦,出琼州,以吴绫越锦,拆取色丝,间以鹅毛丝线,织成人物花鸟诗字,浓丽灿烂可为衾褥幛幕,以有金丝间错者为上。”

从上面摘引的材料和我个人考察见到的情况来看,黎族人民的纺织机具是相当简单、原始的。在黄道婆生活的宋末元初,黎族人民的纺织机具决不会比今天更高明,染色技术也不见得很出色。否则就无需乎“以吴绫越锦,拆取色丝”了。由此可以证明黄道婆不是跟黎族人民学习纺织技术的。但为什么众多的志书都言之凿凿,乐此不疲呢?我认为黄道婆在崖州学习纺织技术是确有其事,但她的师傅不是黎族人民而是“临高人”(这里说的“临高人”是泛指操与临高话相同语言的另一支越人后裔。请参看拙著《临高人——百粤子孙的一支》,载《民族研究》1981年第4期)。由于过去人们都认为海南岛居民“非汉即黎”,故把另一支越人的子孙——“临高人”也当作黎族,但又觉得他们与五指山区的黎族不同而往往称之为“熟黎”。以讹传讹,黄道婆从黎人学习纺织技术的记载就是这样流传下来的。

“临高人”果真是黄道婆习艺的师傅?回答是肯定的。这一支越人从大陆迁到海南岛的时间比黎族要晚,而且到达的时间有先有后。早的约在战国时期,因为汉武帝元封元年(公元前110年)设立儋耳、珠崖郡时,当地的人民已经很多,否则必无郡县之设,而且“民皆服布,如被单,穿中央为贯头,男子耕农。种禾稻苧麻,女子桑蚕织绩,无马与虎,民有五畜,山多麈猄,兵则矛盾刀木弓弩竹矢,或骨为镞”。①这说明他们的生产已达相当高的水平。过去,学者们大都认为这段文字说的是黎族人民当时的情况。但我认为这种看法是不对的,因为当时珠崖郡治在今琼山县遵瞫乡东瞫村,儋耳郡治在今儋县三都乡南滩村(旧名南滩铺),这一带地方向为“临高人”的住地。“贯头服”并不是黎族人民的“专利品”,《后汉书》卷一百一十六记叙骆越人的服饰时说:“项髻徒跣,以布贯头而著之”,可见古代两广的骆越人,当然也包括“临高人”的先民都穿过贯头服。而后面说的:“女子桑蚕织绩”则只能是对“临高人”先民的叙述,因为直到解放后,我们到海南岛调查时,还没有发现黎族人民有种桑养蚕的。如果黎人自古就种桑养蚕,又何必“取中国彩帛,拆取色丝”呢?而“临高人”一向都把种桑养蚕当作一个重要的生产手段。临高的丝绸曾闻名遐迩。《临高县志》卷三记载:

“妇女业蚕桑,司纺织。……田畴错壤,桑麻蓊蔚,皆可耕可织。一夫力耕,岁可得米百斛,一妇纺织,年终得缣三匹。所谓临高丝者,其货可居也。”

“临高人”纺织技术也是比较先进的。“临高人”的先民从大陆迁来时就带来了西瓯骆越较先进的织染技术,临高话织布机叫dek8,卷纱筒叫lut7,线叫mei1,蓝靛草叫tsam2,跟壮语都是同源词。早在汉武帝的时候,“临高人”先民织出的广幅布就很受汉皇的赏识,珠崖太守孙幸横征暴敛广幅布来贡献给汉王朝,结果还激起民变。①可见当时“临高人”先民的织造技术是相当高明的。要织出广幅布,就得有结构精良的纺织机具。又经过一千多年,到宋末元初时,“临高人”的纺织机具及技术之发展当然又更高一筹了。所以黄道婆在崖州学艺的师傅只能是“临高人”,而不可能是纺织机具比较原始落后的黎族人民。

人们可能会有这样的疑问,“临高人”主要分布在临高、琼山及澄迈、儋县和海口市的部分地区。崖县(即崖州)主要的居民是黎族和汉族,没有多少“临高人”,那么黄道婆又怎能向“临高人”学艺呢?这个问题涉及古今民族分布的不同格局与民族成分的演变。唐宋以前,海南岛的人民以骆越(后来称为俚、僚)居多。汉人是唐、宋以后才大量迁往的。在骆越(俚、僚)中,黎族是最早迁往的,据估计已有五六千年的历史了。而“临高人”的先民除了秦以前大批迁到海南岛外,还有一些也可能是后来陆续迁往的。例如梁、隋之际,出生在广东西南部高凉郡的冯冼氏,据史学家考证为当地的俚人,当时她雄据粤西、桂南和海南岛大部分地区。隋高祖为了表彰她除暴安良,卫护国家统一之功而封她为谯国夫人、赐给她临振县汤沐邑一千五百户,并任其子冯仆为崖州总管。①所以当时从广东西南部和广西南部迁往的俚人不少,后来大都跟早先迁去的“临高人”先民融合在一起了,他们分布的地区远比现在“临高人”的住地宽广。当时珠崖郡统属的瞫都县、玳瑁县(均今琼山县)、苟中县(今澄迈县)、紫贝县(今文昌县)和临振县(今崖县)以及儋耳郡属的儋耳县(今儋县)的主要居民都是“临高人”的先民。直到明朝时崖县的汉人还不算多,《明府志》卷二十,海黎志,村峒条说:

“崖州黎分三种,日生黎,曰熟黎,曰生熟各半黎。生黎者,即乾脚岐之类也,……环居五指山下,与人民隔绝,不为人害。熟黎者归化既久之黎也,饮食衣服,与人民同,惟束发于顶,其俗未改,日往来城市中,有无相易,言语相通,间有读书识字者,其户口编入图甲,有司得而治之,故亦不为人害。生熟各半者谓可生可熟之黎也,治则为熟黎,乱则为生黎。……崖州黎人如此者十居其七,且与民杂处,黎峒中有民人,民村中亦有黎人,不能分其畛域。约计三种黎人其众多于民人一倍。”

熟黎是不是黎族呢?《明府志》和清·乾隆·肖应植的《琼州府志》都说:

“熟黎本南思藤梧高化州人,多王、符二姓,其先世因从征至此,利其山水田地,创为村峒,以先入者为峒首,同入共力者为头目,父死子继,夫亡妇主,亦多闽广亡命杂居其中。有纳粮当差之峒,有纳粮不当差之峒。”

可见熟黎并不是真正的黎族,除少部分为从征至此的两广人和亡命的闽广人外,可能大多数都是另一支越人的子孙——即“临高人”。明朝时崖州的汉人只占三分之一。在所谓的“黎人”中,生熟各半黎又占十分之七,那么真正的黎人,即所谓“生黎”的,不过十分之一、二。可想而知,在隋朝时,汉族就更少了。隋高祖赐给冼夫人的一千五百户必为“临高人”的先民无疑。否则,既不入版籍,又不供赋役,“迁徙不常,村落聚散糜定”①的黎族又怎能作为“汤沐邑”赐人呢?画饼岂能充饥,冼夫人也不是那么好糊弄的。

既然崖县、文昌等地过去都是“临高人”先民的居地,那么,如今他们又安在呢?原来,在明朝中叶以后,海南岛的汉族大增,势力强盛,到处大兴修族谱之风,民族歧视压迫的现象也日益增多,于是上述地区“语言相通”,汉化程度较深的“熟黎”(即“临高人”)都纷纷改为汉族。这种情况在海南岛各地都很普遍。这就是现在崖县、文昌等地没有或很少“临高人”的缘故。甚至在临高、琼山、澄迈仍然保留自己语言的“临高人”也都报作汉族。

从上面的情况来看,宋末元初黄道婆在崖州所从学艺的只能是“临高人”,而不是到明朝时还刀耕火种,迁徙无常的崖州黎人。

——摘自《民族研究》,1990年第3期

附注

①1937H·史图博《海南岛民族志》本地黎、白沙峒黎,手工业。

②同①本地黎、白沙峒黎,纺织。笔者按,歧、侾、本地等都是黎族支系的名称。在不同著作中岐也常写作杞或伎,念(ki)侾念ha。③同①三(ki)纺纱机与头织机。

④同①概括与结论二,黎族的共同文化财富

①《汉书》卷二十八下,地理志下。

①范晔《后汉书》百纳本卷一百一十六,南蛮西南夷传:“武帝末,珠崖太守孙幸调广幅布献之,蛮不堪役,遂攻郡杀幸。”

①唐·魏征。《隋书》卷八十,列传四十五,列女。

①《明府志》卷二十,海黎志,村峒。