内容

历史上黎汉民族团结友谊的光辉篇章

在我们统一的多民族国家的历史上,各族人民在共同的阶级斗争和生产斗争中,互相学习,彼此支援,友好相处,紧密团结,共同创造了祖国悠久历史和灿烂文化。我国宋末元初著名女纺织技术革新家黄道婆,向黎族人民学习棉纺织技术,促进了江南地区棉纺织业大发展的业绩,为我国各族人民友好团结的历史写下了光辉的一页。

前闻黄四娘,后称宋五嫂;

道婆异流辈,不肯崖州老。

崖州布被五色缫,组雾〓云粲花草;

片帆鲸海得风归,千柚乌泾夺天造。

这首诗是元代诗人王逢在黄母祠上的题词。它不但以崇敬的心情,表达了当时江南一带人民对黄道婆的深切怀念,而且特别歌颂了黄道婆向海南岛黎族人民勤学苦练棉纺织技术,回到故乡上海乌泥泾后,传授了植棉布技术,教会当地妇女织造出绚丽多采的“崖州布被”,为促进当时江南一带棉纺织业的发展作出了卓越贡献的事迹。

关于黄道婆向海南岛黎族人民学习棉纺织技术的事迹,最早见于元人王逢和陶宗仪的著作。王逢的《黄道婆祠诗序》说:“黄道婆,松之乌泥泾人,少沦落崖州。元贞间(公元1295—1296),始遇海舶以归。躬纺木棉花。织崖州被自给,教他姓妇,不少倦。未几,更被乌泾,名天下,仰食者千余家。及卒,乡长者赵如珪为立祠香火”陶宗仪的《辍耕录》说:“闽广多种木棉,纺绩为布名曰吉贝。松江府东去五十里许,曰乌泥泾,其地土田硗瘠,民食不给,因谋树艺,以资生业,遂觅种于彼……国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍、弹、纺、织之具,至于错纱、配色、综线、挈花等各有其法,……人既受教,竞相作为,转货他郡,家既就殷,未几,妪卒,莫不感恩洒泣而共葬之。又为立祠,岁时享之”。王、陶皆元末明初人,他们都曾在松江乌泥泾居住过,虽然两个记载,各有详略,可以相互补充,但都比较真实地反映了当时当地人民流传有关黄道婆向黎族人民学习棉纺技术的事迹,与今天黄道婆的故乡仍然保存下来的有关她的故事传说也相吻合,

黄道婆出生在南宋末年。当时南宋小王朝已经腐败不堪,加以北方元大军压境,正处于日薄西山、气息奄奄的境地。南宋小王朝内部,贵族官僚生活腐化,过着文恬武嬉、苟且偷安的日子,大地主大商人同样过着醉生梦死的腐朽生活,而广大劳动人民被沉重的封建枷锁束缚着,租税负担繁重到“不可复加”,过着牛马不如的悲惨生活。当时江南一带土地兼并剧烈,土地迅速集中在地主手中,广大贫苦农民丧失了土地,加以天灾人祸,民不聊生,被迫逃荒,流离失所,飘泊到天涯海角,寻找一个安身落脚、糊口活命的所在,黄道婆就是其中一个。

据调查,黄道婆的故乡——上海县乌泥泾(今华泾镇)迄今仍盛传有关她向海南岛黎族人民学习棉纺织技术的动人故事。黄道婆出身于一个贫苦的劳动人民家庭,幼年当童养媳,受尽封建礼教的虐待。有一次,她在田间辛勤劳动了一天,到晚上回家时,已累得精疲力竭,便上床和衣而睡,她的公婆不问情由,就咒骂不休,并把她打得遍体鳞伤,关在一间柴房里,黄道婆实在忍无可忍,毅然冲破三纲五常的束缚,在半夜里从柴房顶上挖一个洞逃出去,匆忙躲入停泊黄埔江边的一只船,就这样离开了故乡,流落到海南岛崖州(今海南岛西南部,辖境约当于今崖县、白沙、乐东、保亭一带)。当时崖州是个棉纺织业发达的地方。黎族人民十分同情黄道婆的悲惨遭遇,在黎族姐妹的热情关怀和帮助下,她学会了棉纺织技术。晚年回到故乡,把从崖州黎族人民那里学来的棉纺织技术进行传授,并且不断与当地劳动妇女一起,边实践边革新工艺,促使江南一带的棉纺织业迅速发展。①

二

大家都知道,我国丝麻业有悠久的历史,而江南一带在宋代时丝麻织业就已经相当发达了。在中原地区,引进棉种、生产棉布比丝麻晚得多。在“汉、唐之世,木棉虽入贡中国”,但“未有其神,民未以为服,官未以为强。”一些地方只知采桑养蚕、缫丝织绢,还不知木棉的用处。直至宋代,棉纺织业才有所推广和发展,当时人们已认识到棉花的经济价值和实用性超过了丝麻,棉花和丝麻相比,可以省去采桑养蚕和处理麻皮的许多麻烦,可以“不麻而布,不茧而絮”。但当时棉花种植数量不多,棉纺织技术落后,服用者也少,这种现象,在松江一带也不例外。比如,大约在十二、三世纪时,棉花的种植逐渐从闽、广传入长江流域,在上海一带首先传入乌泥泾。在乌泥泾首先种植的地方,是名叫“八千亩”的一块土地(在今沪闵公路三号桥两侧)。由于棉纺织技术相当原始,人们用双手剖去棉子,然后把净棉放在板桌上,“用线弦竹弧”的小弹弓弹松、弹匀,更没有踏车,椎弓的工具,生产效率低,“厥功甚艰”①。出产的棉织品在质量上赶不上从闽、广输入的“丽密”。“文革”中,浙江兰溪县密山公社曾在石椁墓中出土南宋本色棉毯一床,从实物看,它远不及黎族妇女纺织的吉贝布之美。这从侧面反映了在黄道婆回乡之前江南一带的棉纺织技术水平。

与此同时,海南地区的情况则迥然不同。聚居在海南岛的黎族人民,在棉纺织工艺上,其历史之悠久。手艺之精巧,一直为古代志书所称颂。黎族人民称棉花为“贝”,由棉花加工织成的棉布称“吉贝”。当时的棉纺织技术,虽闽、广产者也比不上。“吉贝,……雷、化、廉州及南海黎峒富有”,而“海南所织,则多品矣”其中有:“间以五采,异纹炳然”的黎饰,从汉人那里得到“锦彩”,折取其色丝,“间木棉挑织而成”的“黎幕”,“青红间道,桂林人悉买为卧具”的“黎单”,“用贝饰纺线,以五色绣成若锦的“黎桶”,“五色鲜明”,可以盖文书几案”的“鞍搭”,等等。还有被后人誉之为“东粤棉布之最美者”的“白叠”布,早于12世纪初(北宋时)已在黎族聚居区出现。宋人方勺说过,海南岛黎人有一种织着细字、杂有花卉的“白叠布”。她们的织花技术,十分精巧,所需用的色丝,是通过闽、广客商以沉香、吉贝换来的。总之,黎族人民在棉纺织技术和工艺方面所取得的这些成就,在我国纺织工艺史上增添了光彩。黄道婆亲临其境,与黎族人民共同生活几十年,在黎族姐妹们的热情帮助下,既学会了一整套棉纺织技术,又积累了丰富的生产经验,这为她以后逐步地成长为一个著名的棉纺技术革新家,推动松江一带的棉纺织业的发展奠定了坚实的基础。

三

黄道婆晚年回转家乡时,正值元统一中国,这就有利于我国各族人民的经济联系和文化交流,发展各族人民之间的团结友爱合作关系。元朝江南种棉织布,比宋朝发展。元朝政府于1289年(至元二十六年)设浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举(管理)司,每年征收木棉布匹①。可见这时木棉布已成为税收物的一种。随着商业的发展,木棉布已逐渐商品化,据马可波罗所记,元初木棉布量少质差,其价格比丝绢高,广大贫苦人民还不能普遍服用。当时江南一带,由于棉纺织生产工具和技术都还是比较落后的,这与人们对棉布需要日益增加相矛盾,问题的解决,有待于棉纺织工具的改革和技术的提高。在统一的局面下,通过中原地区与边疆地区各族人民生产经验的交流,有力地促进了江南一带包括棉纺织业在内的各种手工业产品和技术水平的提高,元人农学家王祯指出,木棉原产自海南,后来种植和制作的方法,很快向北传播,江淮川蜀,都得到它的利益。这时,黄道婆带着黎族人民的治棉工具、技术和丰富的生产经验,从海南岛崖州回到自己的故乡乌泥泾。

黄道婆回到乌泥泾后,首先着手棉纺织工具的改革,教人“做造捍、弹、纺、织之具”,传授黎族人民擅长“错纱、配色、综线、挈花”之法。并在此基础上,与当地劳动妇女一道,结合生产实践,突出地改进和提高了由去子、弹花、纺线以至织布的生产工具和技术,大大地促进了松江地区棉纺织业的发展,

在治棉工具上,黄道婆依靠当地劳动妇女,发挥自己的聪明智慧,进行大胆改革,特别是运用传统的丝麻纺织工具和技术到棉纺织业上,有效地提高棉纺织生产率。王祯《农书》详细记载了当时江南一带先进的棉纺织生产工具,反映了黄道婆革新棉纺织技术以后江南地区所出现的棉纺织业生产水平提高的情景,当时治棉工具主要有:一,搅车,又叫轧车或踏车,是轧棉子的工具。这种轧车比过去用手剖剥棉子或运用铁筋、铁轴辗压去子,“工利数倍”。二,弹弓,弹松棉花的工具。过去用的是长仅一尺四、五寸“线弦竹弧”的小弓,而且要用手指弹拨,生产效率低。至14世纪初,小弓改为长四尺许的绳弦大弓,工效显著地提高。三,纺车,纺纱用的工具。我国古代用单式手摇纺车绩麻,黄道婆破除迷信,大胆创新,把手摇式,纺一根纱的踏车改进为一手能纺三根纱的三脚踏纺车,速度快,产量多,效率高,功效提高二、三倍。这是一项重大发明,是当时世界上先进的纺纱工具。今天华泾镇附近的老农都认为,陈列在黄母祠塑像神龛里的一架三脚踏纺车,就是一百多年前乌泥泾人继承黄道婆发明创造的三脚踏纺车。四,织,即织布机。特别是有一种提花织机,能织出各种纹样的花布。此外,据传黄道婆对于木棉卷筵〓床、拨车、线架等轧纺工具也加以改进。

值得注意的,直到解放前,黎族人民仍保存着纺织工艺的古老传统。黎族妇女大约自七、八岁开始,就学习纺纱织布,纺织工艺是非常出色的,特别表现在妇女的筒裙上,正如陶宗仪在《辍耕录》中所描述的,“错纱、配色、综线、挈花”等技艺,完全出诸于黎族妇女的匠心,她们用比较简陋的工具,便能织出绚丽多采、灿然夺目的花布。黄道婆自崖州回到故乡后,发展了黎族人民传统的复杂错纱、配色、综线、挈花、等技术,使松江一带所纺织的被、褥、带、帨(手巾),上作折枝、团凤、棋局、字样等花纹鲜艳活泼,栩栩如生,“粲然若写”。

正由于黄道婆与当地劳动妇女的长期生产实践,使江南一带的棉纺织业生产推向一个崭新的阶段。当时松江一带,一时弹弓铮铮,布机轧轧,响彻村镇各个角落,以织布为生的,很快增加到千余家。随着社会经济的发展,特别是棉纺织业的发展,使过去本来是个“民食不给”的乌泥泾,变成为“家既就殷”的富庶之地。“乌泥泾被”更是闻名全国,畅销各地的精品,服用者日多。13世纪末大德年间(1297—1307),松江一带夏秋赋税除米粮外,还增加了丝棉两项①。至14世纪初,长江流域治棉生产的发展速度,已超过闽、广。14世纪中叶,明太祖曾下令:“凡民田五亩至十亩者,裁桑、麻、木棉各半亩,十亩以上倍之”②。同时规定,不依令种植的罚交重税,“不种桑出绢一匹,不种麻及木棉出麻布、棉布各一匹”③。明政府还把每一户必须种木棉半亩的法令推广到全国,于是棉花的种植遍布全国。至此,棉布才逐步取代了丝、麻织品被人民普遍服用。其时,乌泥泾人继承了元朝以来的棉纺织技术传统,进一步发展了黄道婆的织花技术,织造出象眼、绫文、云朵等美丽的花布,至15世纪明成化年间(1465——1487),江南的棉纺织品甚至发展到供应宫廷之用,“织造龙凤、斗牛、麒麟袍服、而染大红、真紫、赭黄等色,……一匹有费至白金百两者”。以松江府为例,明万历年间的税赋,约十倍于12世纪宋绍兴中,这种赋税的剧增,显然光靠农田收获是不能满足封建统治者的需要,其中相当大部分靠着棉纺织业的生产①。从明代开始,松江府地一直成为我国棉布生产、加工和集散的中心之一。无论城乡都有从事棉纺织业,“日产万匹”,“北鬻秦晋,南运闽粤”,取得了“衣被天下的誉声,“而民间赋税公私之费,亦赖以济”,故种植木棉之广与“杭稻等”②。这些重大成就,是与黄道婆对黎族人民棉纺织工具、技术的传播以及与当地劳动人民一起大胆革新分不开的。明末徐光启在叙述江南一带“不蚕而绵,不麻而布,利被天下”时,推崇她造福松江一带居民达三百年之久③。清人张春华提到黄道婆从海南岛回来,“携粤中木棉,教人播种,又倡为纺织,数百年利赖实自道婆开之”④。

四

关于黄道婆从海南黎族人民那里引进“捍、弹、纺、织之具”,究竟是什么类型的工具?是否就是王祯《农书》所描述的一套?在这一问题上,众说纷纭,莫衷一是。我们认为:第一,在黄道婆回到乌泥泾前的文献资料中,没有发现有关黎人使用搅车、椎弓等治棉工具的记载,说明当时黎族人民还没有使用搅车、椎弓等治棉工具。第二,据清人张庆长的记述,海南黎人一直到清代还使用着比较原始的棉纺织工具和技术。他说,黎族地区的“山岭多木棉树,妇女采实取其棉,用竹弓弹为绒,足纫手引以为线,染红黑等色,杂以山麻及外贩卖彩绒,织而为布,名曰吉贝。……织布法:复其经之两端,各用小园木一条贯之,长出布阔之外,一端以绳系园木,而围于腰间,以双足踏园木两旁伸之,于是加纬焉以渐移其园木而成匹,其亦自有匠心也。”①第三,据我们调查了解,直到解放前,除了乐东、东方、崖县等毗邻汉族地区有一套较先进的棉纺织工具外,大部分黎族地区,妇女摘下棉花,首先放入一个小筐里,用一根小木棒插入棉花椎里,左右搓动,使棉籽脱落在筐子的底层,然后取出棉絮,铺在草席上,用竹弓(有时用藤作弓,以麻线为弦)弹松。其次是纺线。开始是抽纱,把弹松的棉絮一丝丝地接起来,再用卷纱的的小枝条(约七、八寸长)放在腿上一搓,左手提起卷纱小枝。在空中旋转,把纱卷成锭,随后又用一种园形、状似风车卷转式纺线架子,即纺锤来纺成纱卷。最后是织布,当地用的是几根粗细不等的木棒构成的席地式、手脚并用的腰机,先牵好经线,然后加上纬线,就织而成匹。这种情况与上引《黎岐纪闻》中所载的大致相同。此外,黎族地区还有一种手摇式轧花机,形制精巧,但从这种轧花机的黎语称呼“teika∶n的ka∶n(机音)看来,可以断定它是汉族地区传入的。除此以外,别无其他搅车或轧车。另外,黎族妇女使用的纺车有两种:一是木棉纺锤,黎语称weiha∶u,字音与当地汉语方言迥异,倒是黎族人民固有的工具。另一种是脚踏纺车,它与上海郊区黄母祠陈列的三锭脚踏纺车一样,所不同的它是一式的,黎语称这种纺车为eiboi,ei字与海南汉语方言“车”字近似,同时,这种纺车使用的地区也以毗邻汉区的黎族为主,它显然不是黎族人民自己创造的工具。至于解放前在东方县内流行的用一张框的〓染法和高架式穿梭织布机,据黎族人民口述也肯定是汉区儋县传入的。大约在清代以来,由于不断地从汉族地区输入许多棉纺织工具,黎族人民的棉纺织工艺又有所提高。当时妇女们已用“吴绫越锦折取色丝,间以鹅毳之绵,织成人物、花鸟、诗词,浓丽可爱”,达到了“机杼精工,百卉千华,凌乱殷红,疏稀〓暑,密斜弭风”①,“黎锦光辉艳若云”的高度技术水平②。这是黎、汉两族劳动人民密切往来,共同促进的硕果,也是各族人民之间团结友谊的又一例证。

综上所述,我们可以这样推断,王祯《农书》上所提的当时江南地区的一整套棉纺织工具,包括搅车、拨车、〓床、线架等,不都是黄道婆从海南岛黎族人民那里传入的,而是在学习黎族妇女治棉技术和经验的基础上,并把当地织丝麻的技术经验和工具运用到棉纺织业方面来,由黄道婆跟松江一带的劳动妇女一道加以革新和发明的。按王祯《农书》成书于1313年,距黄道婆回乡之后不出20年,在这短短的时间内,他们能创造出较原来先进得多的治棉工具,其聪明才智的确是惊人的。

五

黄道婆对棉纺织业的生产技术革新、创造,作出积极的贡献,对松江一带棉纺织业的发展起着促进的作用。

黄道婆死后,当地人民感恩痛泣,纷纷集资为她举行公葬,并不断塑像、立祠来纪念她的功绩。在当地老农中流传下来当年称赞黄道婆高超精湛的棉纺织技术和歌颂她传授棉纺织技术给当地劳动妇女的两首诗歌:

黄婆婆,

吃是吃,做是做,

一天能织三个(匹)布。

黄婆婆!黄婆婆!

教我纱,教我布,

两只筒子两匹布。

黄道婆的家乡还盛传当时年青姑娘在开始学习纺织时,照例先到黄母祠进香,虔诚礼拜,供奉祭品,祈求庇佑,使身灵手巧,纺好纱,织好布的习俗。可见,黄道婆对当时松江一带棉纺织业发展的积极影响和巨大贡献,因而深得人民的爱戴,不愧为我国历史上一个伟大的女纺织技术革新家。

解放后,党和人民政府为了纪念这位纺织技术革新家,于1957年4月,把她的墓地修为墓园,墓前还立了碑,上题:中国古代伟大的女纺织家之墓。中国历史博物馆设有她的塑像。中国科学院出版的《中国古代科学家》一书,把黄道婆列为我国古代优秀的科学家之一。

科学技术是劳动人民创造的,祖国的悠久历史和灿烂文化是由各兄弟民族人民共同缔造的。黄道婆的事迹,充分地证明了这个真理。黄道婆的一生,主要活动是在海南岛黎族地区,她居住在崖州,黎族“妇女不事蚕桑,惟织吉贝、花被、曼布、黎幕”为业①,使她有全面学习和掌握一整套治棉和纺织技术的机会。当她晚年回到乌泥泾后,对于我国棉纺织业的革新所作的重大贡献,体现着黎、汉两族人民辛勤劳动的结晶,凝结着黎、汉两族人民的深情厚谊。这也充分地说明了我国各族劳动人民有着无穷的智慧和创造才能,共同为我国纺织工艺史谱写了团结友谊的光辉篇章。

(载《中央民族学院学报)1977年第4期)

在我们统一的多民族国家的历史上,各族人民在共同的阶级斗争和生产斗争中,互相学习,彼此支援,友好相处,紧密团结,共同创造了祖国悠久历史和灿烂文化。我国宋末元初著名女纺织技术革新家黄道婆,向黎族人民学习棉纺织技术,促进了江南地区棉纺织业大发展的业绩,为我国各族人民友好团结的历史写下了光辉的一页。

前闻黄四娘,后称宋五嫂;

道婆异流辈,不肯崖州老。

崖州布被五色缫,组雾〓云粲花草;

片帆鲸海得风归,千柚乌泾夺天造。

这首诗是元代诗人王逢在黄母祠上的题词。它不但以崇敬的心情,表达了当时江南一带人民对黄道婆的深切怀念,而且特别歌颂了黄道婆向海南岛黎族人民勤学苦练棉纺织技术,回到故乡上海乌泥泾后,传授了植棉布技术,教会当地妇女织造出绚丽多采的“崖州布被”,为促进当时江南一带棉纺织业的发展作出了卓越贡献的事迹。

关于黄道婆向海南岛黎族人民学习棉纺织技术的事迹,最早见于元人王逢和陶宗仪的著作。王逢的《黄道婆祠诗序》说:“黄道婆,松之乌泥泾人,少沦落崖州。元贞间(公元1295—1296),始遇海舶以归。躬纺木棉花。织崖州被自给,教他姓妇,不少倦。未几,更被乌泾,名天下,仰食者千余家。及卒,乡长者赵如珪为立祠香火”陶宗仪的《辍耕录》说:“闽广多种木棉,纺绩为布名曰吉贝。松江府东去五十里许,曰乌泥泾,其地土田硗瘠,民食不给,因谋树艺,以资生业,遂觅种于彼……国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍、弹、纺、织之具,至于错纱、配色、综线、挈花等各有其法,……人既受教,竞相作为,转货他郡,家既就殷,未几,妪卒,莫不感恩洒泣而共葬之。又为立祠,岁时享之”。王、陶皆元末明初人,他们都曾在松江乌泥泾居住过,虽然两个记载,各有详略,可以相互补充,但都比较真实地反映了当时当地人民流传有关黄道婆向黎族人民学习棉纺技术的事迹,与今天黄道婆的故乡仍然保存下来的有关她的故事传说也相吻合,

黄道婆出生在南宋末年。当时南宋小王朝已经腐败不堪,加以北方元大军压境,正处于日薄西山、气息奄奄的境地。南宋小王朝内部,贵族官僚生活腐化,过着文恬武嬉、苟且偷安的日子,大地主大商人同样过着醉生梦死的腐朽生活,而广大劳动人民被沉重的封建枷锁束缚着,租税负担繁重到“不可复加”,过着牛马不如的悲惨生活。当时江南一带土地兼并剧烈,土地迅速集中在地主手中,广大贫苦农民丧失了土地,加以天灾人祸,民不聊生,被迫逃荒,流离失所,飘泊到天涯海角,寻找一个安身落脚、糊口活命的所在,黄道婆就是其中一个。

据调查,黄道婆的故乡——上海县乌泥泾(今华泾镇)迄今仍盛传有关她向海南岛黎族人民学习棉纺织技术的动人故事。黄道婆出身于一个贫苦的劳动人民家庭,幼年当童养媳,受尽封建礼教的虐待。有一次,她在田间辛勤劳动了一天,到晚上回家时,已累得精疲力竭,便上床和衣而睡,她的公婆不问情由,就咒骂不休,并把她打得遍体鳞伤,关在一间柴房里,黄道婆实在忍无可忍,毅然冲破三纲五常的束缚,在半夜里从柴房顶上挖一个洞逃出去,匆忙躲入停泊黄埔江边的一只船,就这样离开了故乡,流落到海南岛崖州(今海南岛西南部,辖境约当于今崖县、白沙、乐东、保亭一带)。当时崖州是个棉纺织业发达的地方。黎族人民十分同情黄道婆的悲惨遭遇,在黎族姐妹的热情关怀和帮助下,她学会了棉纺织技术。晚年回到故乡,把从崖州黎族人民那里学来的棉纺织技术进行传授,并且不断与当地劳动妇女一起,边实践边革新工艺,促使江南一带的棉纺织业迅速发展。①

二

大家都知道,我国丝麻业有悠久的历史,而江南一带在宋代时丝麻织业就已经相当发达了。在中原地区,引进棉种、生产棉布比丝麻晚得多。在“汉、唐之世,木棉虽入贡中国”,但“未有其神,民未以为服,官未以为强。”一些地方只知采桑养蚕、缫丝织绢,还不知木棉的用处。直至宋代,棉纺织业才有所推广和发展,当时人们已认识到棉花的经济价值和实用性超过了丝麻,棉花和丝麻相比,可以省去采桑养蚕和处理麻皮的许多麻烦,可以“不麻而布,不茧而絮”。但当时棉花种植数量不多,棉纺织技术落后,服用者也少,这种现象,在松江一带也不例外。比如,大约在十二、三世纪时,棉花的种植逐渐从闽、广传入长江流域,在上海一带首先传入乌泥泾。在乌泥泾首先种植的地方,是名叫“八千亩”的一块土地(在今沪闵公路三号桥两侧)。由于棉纺织技术相当原始,人们用双手剖去棉子,然后把净棉放在板桌上,“用线弦竹弧”的小弹弓弹松、弹匀,更没有踏车,椎弓的工具,生产效率低,“厥功甚艰”①。出产的棉织品在质量上赶不上从闽、广输入的“丽密”。“文革”中,浙江兰溪县密山公社曾在石椁墓中出土南宋本色棉毯一床,从实物看,它远不及黎族妇女纺织的吉贝布之美。这从侧面反映了在黄道婆回乡之前江南一带的棉纺织技术水平。

与此同时,海南地区的情况则迥然不同。聚居在海南岛的黎族人民,在棉纺织工艺上,其历史之悠久。手艺之精巧,一直为古代志书所称颂。黎族人民称棉花为“贝”,由棉花加工织成的棉布称“吉贝”。当时的棉纺织技术,虽闽、广产者也比不上。“吉贝,……雷、化、廉州及南海黎峒富有”,而“海南所织,则多品矣”其中有:“间以五采,异纹炳然”的黎饰,从汉人那里得到“锦彩”,折取其色丝,“间木棉挑织而成”的“黎幕”,“青红间道,桂林人悉买为卧具”的“黎单”,“用贝饰纺线,以五色绣成若锦的“黎桶”,“五色鲜明”,可以盖文书几案”的“鞍搭”,等等。还有被后人誉之为“东粤棉布之最美者”的“白叠”布,早于12世纪初(北宋时)已在黎族聚居区出现。宋人方勺说过,海南岛黎人有一种织着细字、杂有花卉的“白叠布”。她们的织花技术,十分精巧,所需用的色丝,是通过闽、广客商以沉香、吉贝换来的。总之,黎族人民在棉纺织技术和工艺方面所取得的这些成就,在我国纺织工艺史上增添了光彩。黄道婆亲临其境,与黎族人民共同生活几十年,在黎族姐妹们的热情帮助下,既学会了一整套棉纺织技术,又积累了丰富的生产经验,这为她以后逐步地成长为一个著名的棉纺技术革新家,推动松江一带的棉纺织业的发展奠定了坚实的基础。

三

黄道婆晚年回转家乡时,正值元统一中国,这就有利于我国各族人民的经济联系和文化交流,发展各族人民之间的团结友爱合作关系。元朝江南种棉织布,比宋朝发展。元朝政府于1289年(至元二十六年)设浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举(管理)司,每年征收木棉布匹①。可见这时木棉布已成为税收物的一种。随着商业的发展,木棉布已逐渐商品化,据马可波罗所记,元初木棉布量少质差,其价格比丝绢高,广大贫苦人民还不能普遍服用。当时江南一带,由于棉纺织生产工具和技术都还是比较落后的,这与人们对棉布需要日益增加相矛盾,问题的解决,有待于棉纺织工具的改革和技术的提高。在统一的局面下,通过中原地区与边疆地区各族人民生产经验的交流,有力地促进了江南一带包括棉纺织业在内的各种手工业产品和技术水平的提高,元人农学家王祯指出,木棉原产自海南,后来种植和制作的方法,很快向北传播,江淮川蜀,都得到它的利益。这时,黄道婆带着黎族人民的治棉工具、技术和丰富的生产经验,从海南岛崖州回到自己的故乡乌泥泾。

黄道婆回到乌泥泾后,首先着手棉纺织工具的改革,教人“做造捍、弹、纺、织之具”,传授黎族人民擅长“错纱、配色、综线、挈花”之法。并在此基础上,与当地劳动妇女一道,结合生产实践,突出地改进和提高了由去子、弹花、纺线以至织布的生产工具和技术,大大地促进了松江地区棉纺织业的发展,

在治棉工具上,黄道婆依靠当地劳动妇女,发挥自己的聪明智慧,进行大胆改革,特别是运用传统的丝麻纺织工具和技术到棉纺织业上,有效地提高棉纺织生产率。王祯《农书》详细记载了当时江南一带先进的棉纺织生产工具,反映了黄道婆革新棉纺织技术以后江南地区所出现的棉纺织业生产水平提高的情景,当时治棉工具主要有:一,搅车,又叫轧车或踏车,是轧棉子的工具。这种轧车比过去用手剖剥棉子或运用铁筋、铁轴辗压去子,“工利数倍”。二,弹弓,弹松棉花的工具。过去用的是长仅一尺四、五寸“线弦竹弧”的小弓,而且要用手指弹拨,生产效率低。至14世纪初,小弓改为长四尺许的绳弦大弓,工效显著地提高。三,纺车,纺纱用的工具。我国古代用单式手摇纺车绩麻,黄道婆破除迷信,大胆创新,把手摇式,纺一根纱的踏车改进为一手能纺三根纱的三脚踏纺车,速度快,产量多,效率高,功效提高二、三倍。这是一项重大发明,是当时世界上先进的纺纱工具。今天华泾镇附近的老农都认为,陈列在黄母祠塑像神龛里的一架三脚踏纺车,就是一百多年前乌泥泾人继承黄道婆发明创造的三脚踏纺车。四,织,即织布机。特别是有一种提花织机,能织出各种纹样的花布。此外,据传黄道婆对于木棉卷筵〓床、拨车、线架等轧纺工具也加以改进。

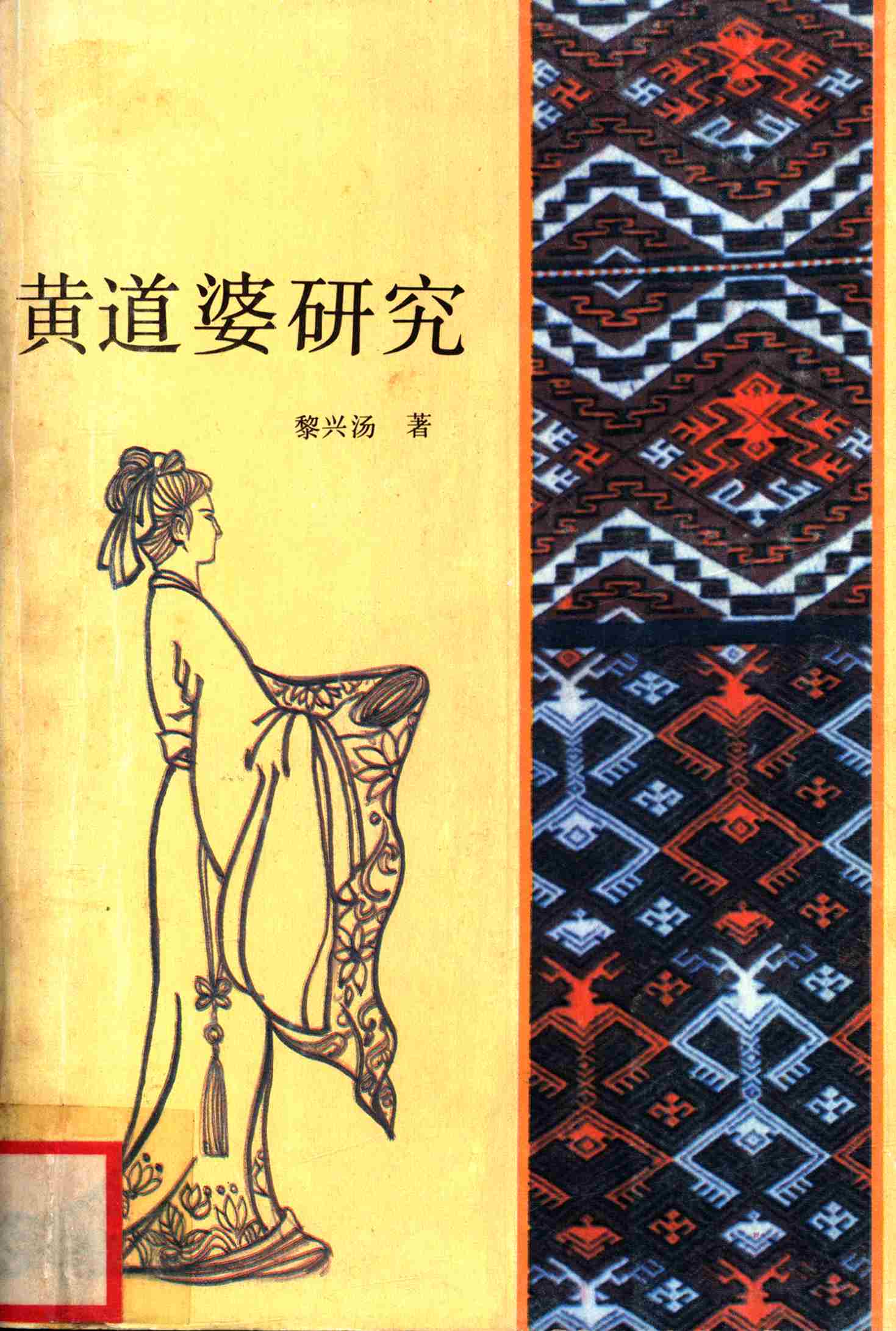

值得注意的,直到解放前,黎族人民仍保存着纺织工艺的古老传统。黎族妇女大约自七、八岁开始,就学习纺纱织布,纺织工艺是非常出色的,特别表现在妇女的筒裙上,正如陶宗仪在《辍耕录》中所描述的,“错纱、配色、综线、挈花”等技艺,完全出诸于黎族妇女的匠心,她们用比较简陋的工具,便能织出绚丽多采、灿然夺目的花布。黄道婆自崖州回到故乡后,发展了黎族人民传统的复杂错纱、配色、综线、挈花、等技术,使松江一带所纺织的被、褥、带、帨(手巾),上作折枝、团凤、棋局、字样等花纹鲜艳活泼,栩栩如生,“粲然若写”。

正由于黄道婆与当地劳动妇女的长期生产实践,使江南一带的棉纺织业生产推向一个崭新的阶段。当时松江一带,一时弹弓铮铮,布机轧轧,响彻村镇各个角落,以织布为生的,很快增加到千余家。随着社会经济的发展,特别是棉纺织业的发展,使过去本来是个“民食不给”的乌泥泾,变成为“家既就殷”的富庶之地。“乌泥泾被”更是闻名全国,畅销各地的精品,服用者日多。13世纪末大德年间(1297—1307),松江一带夏秋赋税除米粮外,还增加了丝棉两项①。至14世纪初,长江流域治棉生产的发展速度,已超过闽、广。14世纪中叶,明太祖曾下令:“凡民田五亩至十亩者,裁桑、麻、木棉各半亩,十亩以上倍之”②。同时规定,不依令种植的罚交重税,“不种桑出绢一匹,不种麻及木棉出麻布、棉布各一匹”③。明政府还把每一户必须种木棉半亩的法令推广到全国,于是棉花的种植遍布全国。至此,棉布才逐步取代了丝、麻织品被人民普遍服用。其时,乌泥泾人继承了元朝以来的棉纺织技术传统,进一步发展了黄道婆的织花技术,织造出象眼、绫文、云朵等美丽的花布,至15世纪明成化年间(1465——1487),江南的棉纺织品甚至发展到供应宫廷之用,“织造龙凤、斗牛、麒麟袍服、而染大红、真紫、赭黄等色,……一匹有费至白金百两者”。以松江府为例,明万历年间的税赋,约十倍于12世纪宋绍兴中,这种赋税的剧增,显然光靠农田收获是不能满足封建统治者的需要,其中相当大部分靠着棉纺织业的生产①。从明代开始,松江府地一直成为我国棉布生产、加工和集散的中心之一。无论城乡都有从事棉纺织业,“日产万匹”,“北鬻秦晋,南运闽粤”,取得了“衣被天下的誉声,“而民间赋税公私之费,亦赖以济”,故种植木棉之广与“杭稻等”②。这些重大成就,是与黄道婆对黎族人民棉纺织工具、技术的传播以及与当地劳动人民一起大胆革新分不开的。明末徐光启在叙述江南一带“不蚕而绵,不麻而布,利被天下”时,推崇她造福松江一带居民达三百年之久③。清人张春华提到黄道婆从海南岛回来,“携粤中木棉,教人播种,又倡为纺织,数百年利赖实自道婆开之”④。

四

关于黄道婆从海南黎族人民那里引进“捍、弹、纺、织之具”,究竟是什么类型的工具?是否就是王祯《农书》所描述的一套?在这一问题上,众说纷纭,莫衷一是。我们认为:第一,在黄道婆回到乌泥泾前的文献资料中,没有发现有关黎人使用搅车、椎弓等治棉工具的记载,说明当时黎族人民还没有使用搅车、椎弓等治棉工具。第二,据清人张庆长的记述,海南黎人一直到清代还使用着比较原始的棉纺织工具和技术。他说,黎族地区的“山岭多木棉树,妇女采实取其棉,用竹弓弹为绒,足纫手引以为线,染红黑等色,杂以山麻及外贩卖彩绒,织而为布,名曰吉贝。……织布法:复其经之两端,各用小园木一条贯之,长出布阔之外,一端以绳系园木,而围于腰间,以双足踏园木两旁伸之,于是加纬焉以渐移其园木而成匹,其亦自有匠心也。”①第三,据我们调查了解,直到解放前,除了乐东、东方、崖县等毗邻汉族地区有一套较先进的棉纺织工具外,大部分黎族地区,妇女摘下棉花,首先放入一个小筐里,用一根小木棒插入棉花椎里,左右搓动,使棉籽脱落在筐子的底层,然后取出棉絮,铺在草席上,用竹弓(有时用藤作弓,以麻线为弦)弹松。其次是纺线。开始是抽纱,把弹松的棉絮一丝丝地接起来,再用卷纱的的小枝条(约七、八寸长)放在腿上一搓,左手提起卷纱小枝。在空中旋转,把纱卷成锭,随后又用一种园形、状似风车卷转式纺线架子,即纺锤来纺成纱卷。最后是织布,当地用的是几根粗细不等的木棒构成的席地式、手脚并用的腰机,先牵好经线,然后加上纬线,就织而成匹。这种情况与上引《黎岐纪闻》中所载的大致相同。此外,黎族地区还有一种手摇式轧花机,形制精巧,但从这种轧花机的黎语称呼“teika∶n的ka∶n(机音)看来,可以断定它是汉族地区传入的。除此以外,别无其他搅车或轧车。另外,黎族妇女使用的纺车有两种:一是木棉纺锤,黎语称weiha∶u,字音与当地汉语方言迥异,倒是黎族人民固有的工具。另一种是脚踏纺车,它与上海郊区黄母祠陈列的三锭脚踏纺车一样,所不同的它是一式的,黎语称这种纺车为eiboi,ei字与海南汉语方言“车”字近似,同时,这种纺车使用的地区也以毗邻汉区的黎族为主,它显然不是黎族人民自己创造的工具。至于解放前在东方县内流行的用一张框的〓染法和高架式穿梭织布机,据黎族人民口述也肯定是汉区儋县传入的。大约在清代以来,由于不断地从汉族地区输入许多棉纺织工具,黎族人民的棉纺织工艺又有所提高。当时妇女们已用“吴绫越锦折取色丝,间以鹅毳之绵,织成人物、花鸟、诗词,浓丽可爱”,达到了“机杼精工,百卉千华,凌乱殷红,疏稀〓暑,密斜弭风”①,“黎锦光辉艳若云”的高度技术水平②。这是黎、汉两族劳动人民密切往来,共同促进的硕果,也是各族人民之间团结友谊的又一例证。

综上所述,我们可以这样推断,王祯《农书》上所提的当时江南地区的一整套棉纺织工具,包括搅车、拨车、〓床、线架等,不都是黄道婆从海南岛黎族人民那里传入的,而是在学习黎族妇女治棉技术和经验的基础上,并把当地织丝麻的技术经验和工具运用到棉纺织业方面来,由黄道婆跟松江一带的劳动妇女一道加以革新和发明的。按王祯《农书》成书于1313年,距黄道婆回乡之后不出20年,在这短短的时间内,他们能创造出较原来先进得多的治棉工具,其聪明才智的确是惊人的。

五

黄道婆对棉纺织业的生产技术革新、创造,作出积极的贡献,对松江一带棉纺织业的发展起着促进的作用。

黄道婆死后,当地人民感恩痛泣,纷纷集资为她举行公葬,并不断塑像、立祠来纪念她的功绩。在当地老农中流传下来当年称赞黄道婆高超精湛的棉纺织技术和歌颂她传授棉纺织技术给当地劳动妇女的两首诗歌:

黄婆婆,

吃是吃,做是做,

一天能织三个(匹)布。

黄婆婆!黄婆婆!

教我纱,教我布,

两只筒子两匹布。

黄道婆的家乡还盛传当时年青姑娘在开始学习纺织时,照例先到黄母祠进香,虔诚礼拜,供奉祭品,祈求庇佑,使身灵手巧,纺好纱,织好布的习俗。可见,黄道婆对当时松江一带棉纺织业发展的积极影响和巨大贡献,因而深得人民的爱戴,不愧为我国历史上一个伟大的女纺织技术革新家。

解放后,党和人民政府为了纪念这位纺织技术革新家,于1957年4月,把她的墓地修为墓园,墓前还立了碑,上题:中国古代伟大的女纺织家之墓。中国历史博物馆设有她的塑像。中国科学院出版的《中国古代科学家》一书,把黄道婆列为我国古代优秀的科学家之一。

科学技术是劳动人民创造的,祖国的悠久历史和灿烂文化是由各兄弟民族人民共同缔造的。黄道婆的事迹,充分地证明了这个真理。黄道婆的一生,主要活动是在海南岛黎族地区,她居住在崖州,黎族“妇女不事蚕桑,惟织吉贝、花被、曼布、黎幕”为业①,使她有全面学习和掌握一整套治棉和纺织技术的机会。当她晚年回到乌泥泾后,对于我国棉纺织业的革新所作的重大贡献,体现着黎、汉两族人民辛勤劳动的结晶,凝结着黎、汉两族人民的深情厚谊。这也充分地说明了我国各族劳动人民有着无穷的智慧和创造才能,共同为我国纺织工艺史谱写了团结友谊的光辉篇章。

(载《中央民族学院学报)1977年第4期)

附注

①延培:《我国古代杰出的纺织黄道婆》,载《旅行家》,1958年第三期。

①汪济英:《兰溪南宋基出土的棉毯及其它他》图一:《兰溪南宋出土的棉毯》,载《文物》,1975年第6期。

①《元史》卷十五、《世祖记》。

①(清)宋如林:《松江府志》卷二十,“田赋志”。

②③《明史》卷七十八,“食货志”。

①③徐光启:《农政全书》卷三十五,“木棉”。

②(清)叶楚珠:《阅世编》卷七,见《上海掌故丛书》,第一集。

④(清)张春华:《泸城岁事衢歌》,见《上海掌故丛书》,第一集。

①(清)张庆长:《黎歧纪闻》,见《小方壶斋舆地丛钞》,第九帙。

①(清)屈大均:《广东新语》卷十五,“货语”。

②(清)程秉钊:《琼州杂事诗》。

①(宋)赵汝适:《诸蕃志》卷下。