一、分散式初步建设阶段(1956-1977年)

内容

海阳作为革命老区,积极响应国家号召,集中一切力量发展经济社会各项事业,顺利完成了新民主主义制度的改造,平稳地度过了“文化大革命”时期。海阳人民继承战争时期革命先烈勇敢拼搏、无私奉献的红色精神,开展了农业生产合作社、大炼钢铁、整顿农村人民公社、农业学大寨等运动,并对红色文化开始了建设。

(一)海阳烈士陵园落成

20世纪50年代初期,党和国家为表达对英雄的悼念、对和平的期盼,要求各地修建烈士陵园,以对保家卫国牺牲的烈士进行纪念和祭祀。中共海阳县委、县政府高度重视,在当时财政资金严重匮

乏的情况下,筹措专项资金用于陵园建设,周边大队的社员们闻听后,纷纷抽出时间义务出工出力出物资,积极支援陵园建设。1956年3月,海阳县烈士陵园在东村墅儿山建成。陵园占地面积1.68万平方米。建园时,将1946年在东村十字街所建的抗日烈士纪念塔、纪念碑迁入陵园;同时,将安葬在全县各地的842名烈士遗骨迁入陵园。烈士遗骨大部分是1941年榆山大会战和1947年凤城战役牺牲的革命烈士,主墓有榆山大会战牺牲的营长李锦堂、凤城战役牺牲的营长段心海。陵园内建有烈士纪念堂。1971年,投入8万余元对烈士陵园进行了扩建。海阳烈士陵园成为对广大党员群众进行革命传统教育、阶级教育、路线教育的主要阵地。

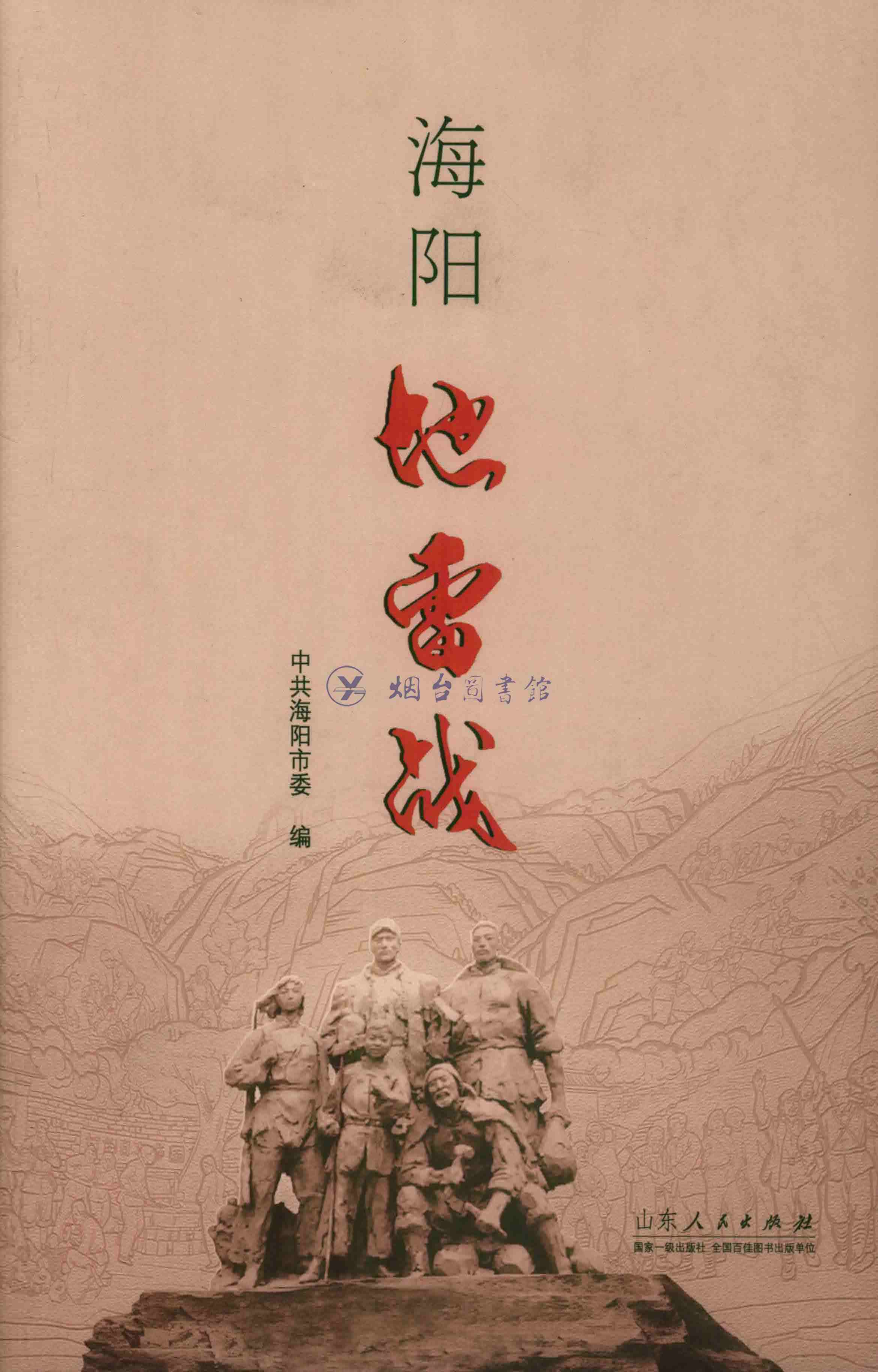

(二)电影《地雷战》在海阳开拍

新中国成立后,以“红色”为主题的经典作品,取得了极高的成就。海阳地雷战不仅感动了全国人民,也感动了艺术家们,1962年8月,“八一”电影制片厂来海阳拍摄影片《地雷战》,由白大均、董元夫、杨雅琴等领衔主演。影片在全国上映后,引起强烈反响,海阳地雷战因之闻名全国、家喻户晓。1974年,《地雷战》荣获维也纳电影节纪念奖。《地雷战》也成为人们心中永远不能忘却的红色记忆。

(三)赵疃地雷战遗址被列为省级重点文物保护单位

地雷战遗址位于海阳市行村镇赵7"rmN---j村,面积约6400万平方米,南濒黄海,东西北群山环绕。盆子山北麓是蜿蜒崎岖的山谷沟地,赵瞳、文山后等村坐落在谷内。1945年夏,日军在盆子山上构筑工事,企图控制盆子山区。赵瞳村民兵队长赵同伦毅然提出“包打盆子山”的口号。6月25日夜,赵同伦率赵绍云、赵新瑞,带着地雷摸上盆子山,把敌人筑的围墙炸掉。26日晚,又挑选13名爆炸能手再上盆子山。次日8时许,大小盆子山的地雷连续爆炸;时近中午,一声巨响,“风箱雷”爆炸,炸死炸伤30多人。为纪念这一伟大胜利,1969年,在赵瞳村东松山上修建了纪念亭。同期,建立地雷战纪念馆,位于赵瞳村南大院。1977年12月23日,赵瞳地雷战遗址被山东省革命委员会公布为第一批省级重点文物保护单位。主要遗址有6处:第一颗地雷爆炸地址、月牙桥雷区、南街雷区、东西大街雷区、牌坊雷区、土炮杀敌遗址。赵疃地雷战遗址接待过来自亚、非、拉、美等地区和国家的各类代表团数十个,参观人数千余人次。徐向前、彭绍辉、杨得志等领导先后来此视察,并慰问老英雄。

(一)海阳烈士陵园落成

20世纪50年代初期,党和国家为表达对英雄的悼念、对和平的期盼,要求各地修建烈士陵园,以对保家卫国牺牲的烈士进行纪念和祭祀。中共海阳县委、县政府高度重视,在当时财政资金严重匮

乏的情况下,筹措专项资金用于陵园建设,周边大队的社员们闻听后,纷纷抽出时间义务出工出力出物资,积极支援陵园建设。1956年3月,海阳县烈士陵园在东村墅儿山建成。陵园占地面积1.68万平方米。建园时,将1946年在东村十字街所建的抗日烈士纪念塔、纪念碑迁入陵园;同时,将安葬在全县各地的842名烈士遗骨迁入陵园。烈士遗骨大部分是1941年榆山大会战和1947年凤城战役牺牲的革命烈士,主墓有榆山大会战牺牲的营长李锦堂、凤城战役牺牲的营长段心海。陵园内建有烈士纪念堂。1971年,投入8万余元对烈士陵园进行了扩建。海阳烈士陵园成为对广大党员群众进行革命传统教育、阶级教育、路线教育的主要阵地。

(二)电影《地雷战》在海阳开拍

新中国成立后,以“红色”为主题的经典作品,取得了极高的成就。海阳地雷战不仅感动了全国人民,也感动了艺术家们,1962年8月,“八一”电影制片厂来海阳拍摄影片《地雷战》,由白大均、董元夫、杨雅琴等领衔主演。影片在全国上映后,引起强烈反响,海阳地雷战因之闻名全国、家喻户晓。1974年,《地雷战》荣获维也纳电影节纪念奖。《地雷战》也成为人们心中永远不能忘却的红色记忆。

(三)赵疃地雷战遗址被列为省级重点文物保护单位

地雷战遗址位于海阳市行村镇赵7"rmN---j村,面积约6400万平方米,南濒黄海,东西北群山环绕。盆子山北麓是蜿蜒崎岖的山谷沟地,赵瞳、文山后等村坐落在谷内。1945年夏,日军在盆子山上构筑工事,企图控制盆子山区。赵瞳村民兵队长赵同伦毅然提出“包打盆子山”的口号。6月25日夜,赵同伦率赵绍云、赵新瑞,带着地雷摸上盆子山,把敌人筑的围墙炸掉。26日晚,又挑选13名爆炸能手再上盆子山。次日8时许,大小盆子山的地雷连续爆炸;时近中午,一声巨响,“风箱雷”爆炸,炸死炸伤30多人。为纪念这一伟大胜利,1969年,在赵瞳村东松山上修建了纪念亭。同期,建立地雷战纪念馆,位于赵瞳村南大院。1977年12月23日,赵瞳地雷战遗址被山东省革命委员会公布为第一批省级重点文物保护单位。主要遗址有6处:第一颗地雷爆炸地址、月牙桥雷区、南街雷区、东西大街雷区、牌坊雷区、土炮杀敌遗址。赵疃地雷战遗址接待过来自亚、非、拉、美等地区和国家的各类代表团数十个,参观人数千余人次。徐向前、彭绍辉、杨得志等领导先后来此视察,并慰问老英雄。