内容

根据史料的记载,宫廷和官署先后在景德镇镇区内设立专门从事陶瓷生产管理、税收稽征等机构,而行政官署在民国以前一直设在浮梁县。镇区衙署其驻地大都在珠山周边的东司岭、彭家弄、陈家街一带,因年代久远,现已难觅踪迹,唯一保留完好的是位于浮梁旧城的清代县衙。

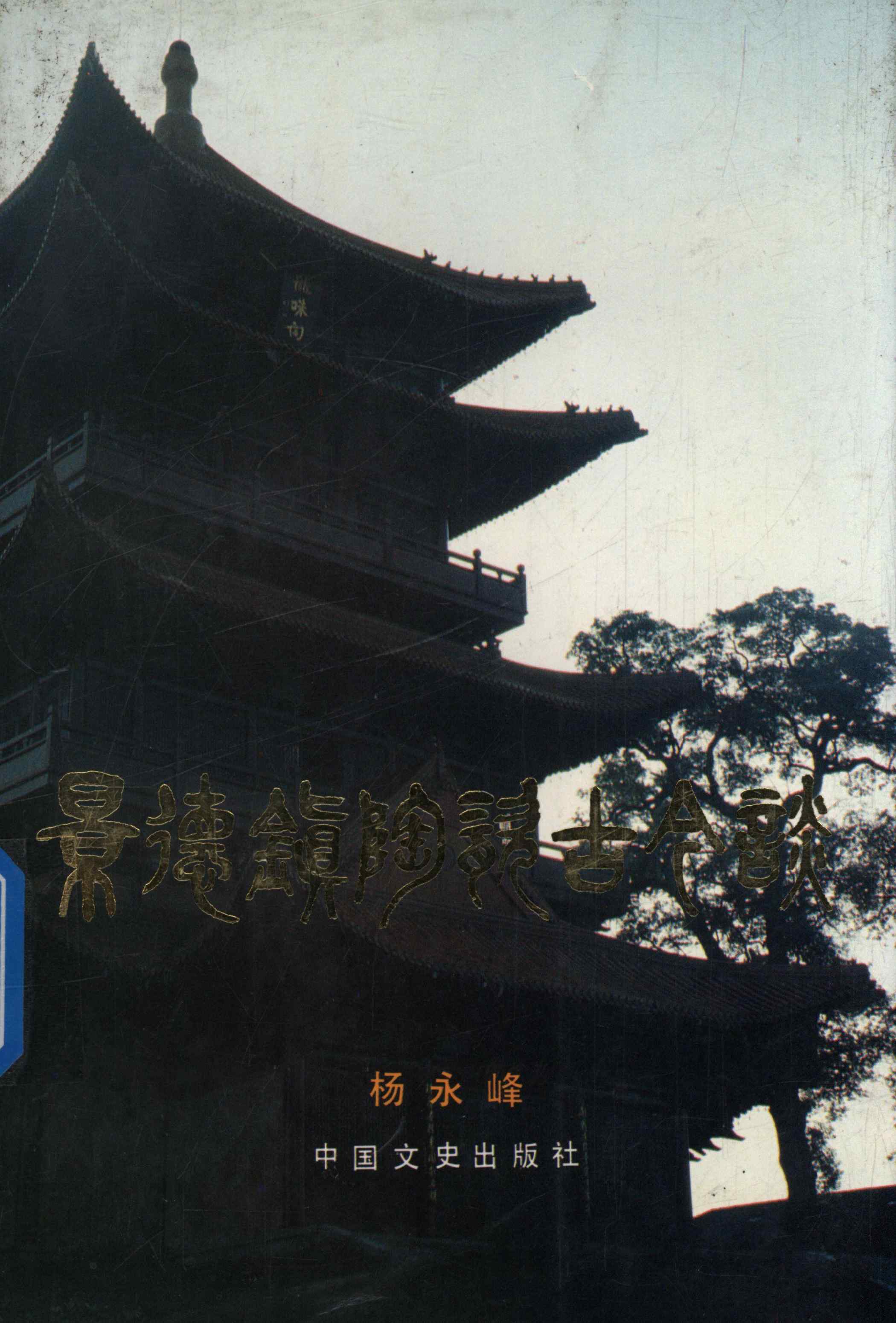

浮梁旧县衙

浮梁旧县衙,位于景德镇市北面15公里处,即历史上的浮梁县县治所在地西北角,属浮梁县浮梁镇。清初时的浮梁县衙位于现今遗存的“浮梁县衙”的北上方,而现今遗存的“浮梁县衙”,原为衙署建筑群落中的“金公祠”。

清代道光年间(1821年-1850年)浮梁县衙署遭火焚毁。因时近清末,封建皇朝内外交困,无力重建衙署,不得已移至幸存的“金公祠”理事,并筹资改造“金公祠”的原有建筑,“金公祠”正式扩大改建并用作县衙理事地。《浮梁县志》载:“(金)公,讳安,字日安,登唐咸通(860年-874年)进士,任浮梁县令……父子兄弟相继为治三十余载”。“金公祠”是历代浮梁官府为纪念唐代县令金日安、金叔彦二公所造专祀祠庙。在清代宣统初年(1909年)至民国时期及解放初期均多次用作浮梁县管理机构办公用地。

由“金公祠”演变并遗存至今的浮梁县衙,尚存有中门、衙院、正堂、二堂、内宅和厨房六个部分,其中的中门在现代作了较大改建。

衙院呈长方形平面,占地面积达1,271.17平方米。中堂仍保持清代道光年间改建的结构,余者则为清代光绪末年改建或扩建的建筑。中门、衙院、正堂、二堂以及内宅处在一条中轴线上,中门,三间五架穿逗式两层结构。正堂,五间五架九檩穿逗抬梁混合式结构,前后置轩廊,明、次间为堂面,梢间以板壁及槅扇门隔断,为衙役房。明间后部已被新垒砌成戏台,但原有柱网结构未变,“暖阁”部分仍清晰可辨。正堂原为“金公祠”的享堂部分,其“暖阁”是为适应衙署理事需要而加置的构造。整个建筑木质构架均外露木质本色,不见任何作色油漆的痕迹。装饰构件极少,装饰面积极其有限,某些开窗之后并未作具体的装饰加工,形成“空窗”。二堂,五间五架七檩穿逗式结构,明间堂面面阔数极小,显得狭长。两侧次、梢间分别间隔作正房、偏正间,可用作书房或用以进行日常理事。

内宅及内宅前部院落,平面结构、装饰等各个部分的形制,与二堂及其前部院落相同。整栋建筑的东西两侧围以封火墙或马头墙,正堂前部以敞开式面临衙院,内宅后部封以硬山式檐墙。二堂前部轩廊东侧设有一偏门,通往附属的厨房。内宅前檐轩廊两侧也各设一偏门,通往外部院落、花园。

浮梁旧县衙的重大历史价值,主要在于它的形成、存在的特殊历史过程。它是我国封建时代最终结束之前的遗物,是旧时代全面没落衰败的实物证据。

1987年12月公布为江西省文物保护单位。

浮梁旧县衙

浮梁旧县衙,位于景德镇市北面15公里处,即历史上的浮梁县县治所在地西北角,属浮梁县浮梁镇。清初时的浮梁县衙位于现今遗存的“浮梁县衙”的北上方,而现今遗存的“浮梁县衙”,原为衙署建筑群落中的“金公祠”。

清代道光年间(1821年-1850年)浮梁县衙署遭火焚毁。因时近清末,封建皇朝内外交困,无力重建衙署,不得已移至幸存的“金公祠”理事,并筹资改造“金公祠”的原有建筑,“金公祠”正式扩大改建并用作县衙理事地。《浮梁县志》载:“(金)公,讳安,字日安,登唐咸通(860年-874年)进士,任浮梁县令……父子兄弟相继为治三十余载”。“金公祠”是历代浮梁官府为纪念唐代县令金日安、金叔彦二公所造专祀祠庙。在清代宣统初年(1909年)至民国时期及解放初期均多次用作浮梁县管理机构办公用地。

由“金公祠”演变并遗存至今的浮梁县衙,尚存有中门、衙院、正堂、二堂、内宅和厨房六个部分,其中的中门在现代作了较大改建。

衙院呈长方形平面,占地面积达1,271.17平方米。中堂仍保持清代道光年间改建的结构,余者则为清代光绪末年改建或扩建的建筑。中门、衙院、正堂、二堂以及内宅处在一条中轴线上,中门,三间五架穿逗式两层结构。正堂,五间五架九檩穿逗抬梁混合式结构,前后置轩廊,明、次间为堂面,梢间以板壁及槅扇门隔断,为衙役房。明间后部已被新垒砌成戏台,但原有柱网结构未变,“暖阁”部分仍清晰可辨。正堂原为“金公祠”的享堂部分,其“暖阁”是为适应衙署理事需要而加置的构造。整个建筑木质构架均外露木质本色,不见任何作色油漆的痕迹。装饰构件极少,装饰面积极其有限,某些开窗之后并未作具体的装饰加工,形成“空窗”。二堂,五间五架七檩穿逗式结构,明间堂面面阔数极小,显得狭长。两侧次、梢间分别间隔作正房、偏正间,可用作书房或用以进行日常理事。

内宅及内宅前部院落,平面结构、装饰等各个部分的形制,与二堂及其前部院落相同。整栋建筑的东西两侧围以封火墙或马头墙,正堂前部以敞开式面临衙院,内宅后部封以硬山式檐墙。二堂前部轩廊东侧设有一偏门,通往附属的厨房。内宅前檐轩廊两侧也各设一偏门,通往外部院落、花园。

浮梁旧县衙的重大历史价值,主要在于它的形成、存在的特殊历史过程。它是我国封建时代最终结束之前的遗物,是旧时代全面没落衰败的实物证据。

1987年12月公布为江西省文物保护单位。

相关人物

金公

相关人物

相关地名

景德镇市

相关地名

相关作品

浮梁旧县衙

相关作品