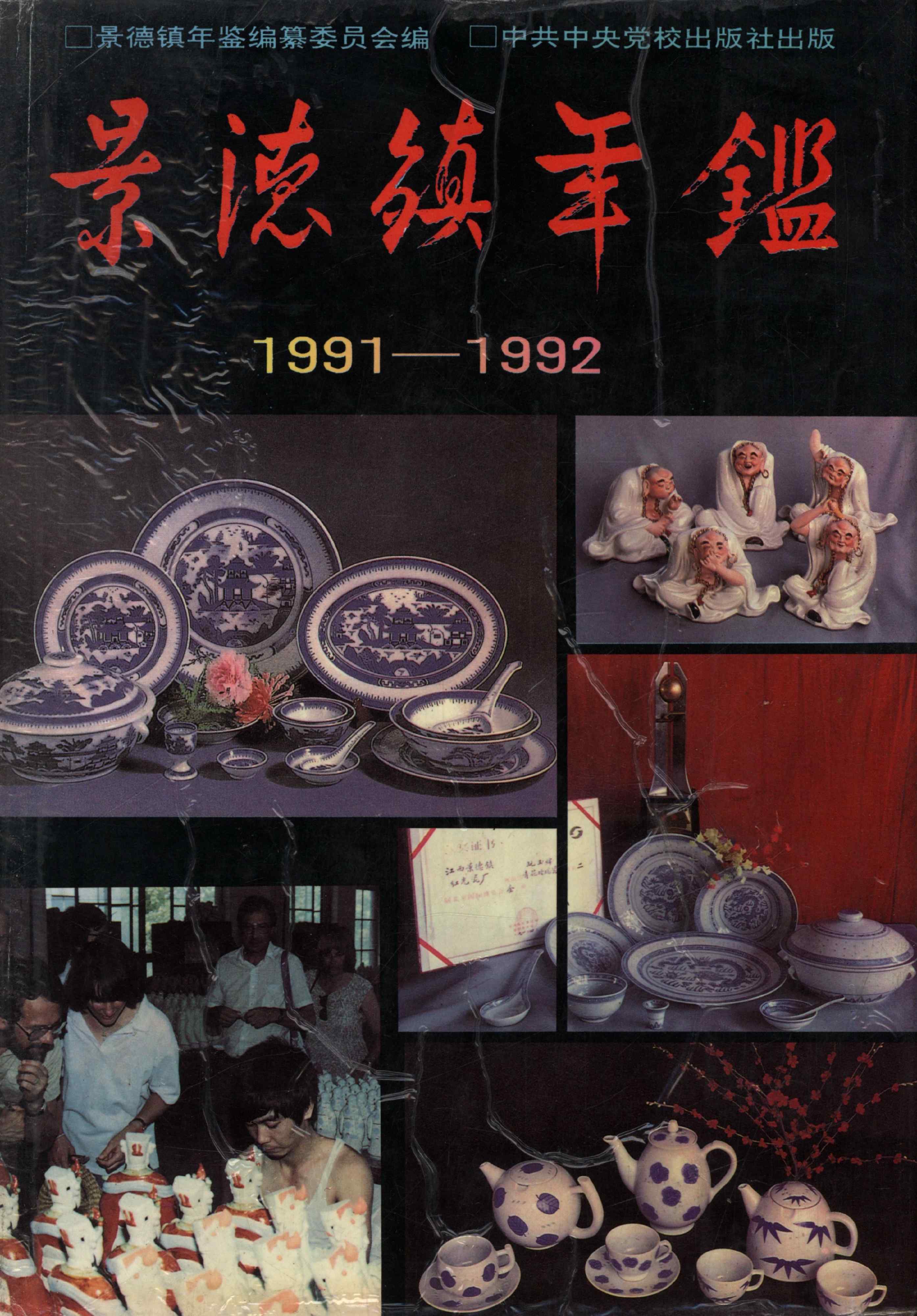

奋进中的瓷都

| 内容出处: | 《景德镇年鉴1991-1992》 图书 |

| 唯一号: | 140420020210000171 |

| 颗粒名称: | 奋进中的瓷都 |

| 分类号: | Z9 |

| 页数: | 5 |

| 页码: | 11-15 |

| 摘要: | 本文收录了1991年~1992年景德镇市为奋斗中的瓷都,主要体现为:经济建设取得可喜成果和精神文明建设不断加强两方面体现。 |

| 关键词: | 景德镇 瓷都 概况 |

内容

奋进中的瓷都景德镇市是千年窑火不断的产瓷胜地,作为中国陶瓷的主要生产出口基地,她以历史悠久、技艺精湛而饮誉中外,素有“瓷都”之称。

景德镇位于赣东北,邻接皖、浙,处三省要津,居东径116°57′--117°42′,北纬28°44′--29°56′,座落在黄山、怀玉山余脉及鄱阳湖平原过渡地带。全市土地面积5248平方公里,1992年末全市总人口139.24万人,其中,非农业人口约46.7万人,占34%左右。属亚热带温雨地区,光照充足,雨量充沛,四季分明,气候宜人(详见附表)。地势四周高中间低,形似盆,亦有“江南山城”之称。

景德镇自然资源丰富。矿藏资源有瓷土、煤、钨、锰、铜、铝、金以及大理石、海泡石等,其中储量之丰、品质之优,首推瓷土,虽经千年开采,就目前已探明的储量仍可开采300余年。山林资源有杉树、马尾松、毛竹、油茶、油桐、漆树等,并盛产野生植物和药材。动物资源中有猴、蛇、穿山甲、白鹇、相思鸟等珍禽异兽.建国以后,特别是党的十一届三中全会以来,瓷都景德镇弘扬古代文明,开创现代伟业,合着时代的节拍奋发向前,两个文明建设不断有新的发展。1991~1992年,特别是1992年初以来,全市上下精神振奋,乘势而上,市委、市政府积极组织邓小平同志南巡重要谈话和中央政治局全体会议精神的学习贯彻,认真学习贯彻党的十四大精神,进一步解放思想,先后作出了“八个加快、六个突破”和“三个提前实现”的重大决策,抓住时机,加快改革开放步伐,加速国民经济发展,全市两个文明建设进入一个生机勃勃的新阶段。

经济建设取得可喜成果。1991年与1986年相比,全市国民生产总值由10.58亿元增加到20.86亿元,平均年递增12.51%,人均国民生产总产值由511美元提高到676美元,平均年递增5.75%,工农业总产值由22.54亿元增加到37.29亿元,平均年递增10.61%;和1991年相比,1992年全市国民生产总产值实现23.71亿元,增长14.22%,工农业总产值完成45.32亿元,增长25.53%。

---农村经济稳步发展,产业格局发生较大变化。两年来,农业的基础地位和发展后劲得到进一步增强,粮、棉、油等主要农产品生产在结构优化调整中均实现稳定增长,多种经营产品增产较多,先后实施了鹅鸭工程,果业工程,进行了农业开发总体战的第四、五战役,商品粮、茶叶、林业、蚕桑等基地建设初具规模,不断推进,农业生产正朝着市场化和高产、优质、高效方向发展。农村第三产业发展较快,农民劳务输出有较大突破,1992年输出逾2万人。乡镇企业出现新一轮加速发展的好势头,1991年增速为30%,1992年增速超过60%;农民人均年纯收入已提高到792元,1992年比1991年增收106元;1992年全市农村社会总产值达16.28亿元,比1991年增长29.91%,其中非农产业产值增长59.88%,占总产值的57.15%。

---工业发展速度加快,结构趋向合理。两年间,全市进一步由单一陶瓷产业结构向以陶瓷为主体的多元化产业结构发展,优质陶瓷、昌河汽车、华意制冷设备、电子元器件、印刷机械、医药化工等一批拳头产品增产势头强劲。市陶瓷工作会议和轻工业部改组改造工作景德镇现场会的召开,促进陶瓷工业朝着“振瓷都声誉,创一流水平”的目标迈进;新兴工业着力发展规模经济,促进了全市工业产品结构的调整;两年来,突出抓好质量、压库促销、新产品开发、扭亏增盈工作,不断取得新成效,在利税上台阶活动中,涌现了华意、江化、昌河、897厂、瓷用化工厂等一批利税上千万元的企业和42家利税上百万元企业。1992年,全市工业总产值完成37.21亿元,增长26.14%,增速比1991年提高8个百分点。

---重点建设成效明显,经济发展后劲增强。近两年来,景德镇市在国家和省的大力支持下,展开了规模宏大的建设工程,其显著特点是:生产性项目比重大,超过固定资产投资总额的80%;更新改造项目速度快,完成技改资金成倍增长;运输、邮电业等基础部门投资增多;竣工率提高,形成了一批新的生产能力。1992年末,全民单位固定资产投资完成3.1亿元,比1991年增长1.4倍,其中地方项目投资完成2.77亿元,增长1.49倍。当前,景德镇市展开的重点工程建设布局前景喜人:列为国家专项的陶瓷基地“八五”技改一期工程9个项目已全面开工,正在抓紧建设;罗家机场扩建、景德镇发电厂技改、洋湖水厂改造等重点基础工程已经开工建设;中国瓷都洁具厂、华意压缩机铸造生产线、华风瓷厂磨光砖生产线即将竣工投入生产,这些重点工程建设将进一步增强全市经济和社会事业发展的后劲。

---城乡市场日益活跃,第三产业持续发展。1992年,全市社会商品零售总额已增加到9.6亿元,增长21.28%,其中,消费品零售额增加23.04%;全市拥有各种经济类型的零售商业、饮食业、服务业机构14103个,从业人员3.6万人。从商业零售额看,国有商业稳定增长,供销社止降回升,合营和个体商业增势强劲。第三产业发展趋快,尤其是房地产业、公共服务业和信息咨询业发展较快。

---财政收支平衡,金融形势稳定。两年来,财政部门加强预算收支管理,税务部门加强征管,审计部门加强监督,全市财政收支实现平衡,基本满足了各项事业发展的需要;国有资产管理工作顺利展开。各金融单位大力组织存款,多渠道融通资金,盘活资金存量,增加信贷投入,有力地促进了生产和流通的发展,加快了重点建设。

改革开放实现新的突破。在改革方面,加快了新旧经济体制的转换步伐。

---积极稳步地深化农村改革。继续稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制,不断完善双层经营体制,在建设社会化服务体系、鼓励农民进入流通领域等方面都有新的发展;乐平县众埠镇、浮梁县经公桥镇、昌江区吕蒙乡等农村综合改革试点工作在简政放权和完善服务体系上有较大进展。

---企业改革步伐明显加快。围绕贯彻《企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》等一系列法律、法规和政策,转变政府职能,落实企业自主权,改善企业外部环境,“一厂两制”、嫁接外资改造老企业、租赁制等改革试点相继铺开,市印机总厂、市电机厂等10家企业转换机制的试点工作开始进行;完善承包经营责任制,完成了企业第二轮承包第一年的合同兑现工作;128家企业全面进行企业人事、劳动、分配制度改革;168家企业实行了干部聘任制;按照生产要素优化组合的原则,陶瓷企业集团、万平电子集团组建后逐步发育成型;406个国营商业零售门店已放开经营,粮食流通体制改革积极推进;为适应社会主义市场经济的发展,人才市场、劳务市场、资金市场、房地产市场、职工星期日市场等多门类市场方兴未艾。

---综合改革同步推进。在公有制经济为主体的前提下,私营、个体等多种经济成份得到较快发展;在物价改革方面,大部分日用工业消费品价格已开放,第三产业绝大多数商品价格和劳务价格转向了市场调节,并按全省部署适时地放开了粮油销售价格;以退休费用社会统筹、优待金以县统筹和职工待业保险为主要内容的社会保障制度改革进一步深化。

在对外开放方面,出口创汇、利用外资、兴办“三资”企业有了较大发展。1991年7月,省委、省政府批准景德镇市实施外向型经济发展战略,同年,全市出口创汇总额达到8000万美元,占国民生产总值的21.2%,其中陶瓷出口创汇实现3104万美元,电子行业年创汇水平跃上1500万美元的台阶;成功地举办两届国际陶瓷节,并推出吸引外资新政策,成立市、县(区)招商局,出让南门头等三块黄金土地,按照“北上南下东进”的思路,频频走出城门招商,利用外资工作成效显著,两年批准外资项目49个,签约外资金额逾4000万美元,1992年末已兴办三资企业59个,开工率已达到40%。和国内外的经济联系日益增多。与日本有田町等国外一些城市建立友好往来关系,与上海经济区、泉州市、厦门市、北京航天航空大学、东南大学等国内不少地区、单位的经济技术协作不断有新的发展。

全市基本形成了主导产业以外向型为主,骨干企业以出口创汇为主,重点产品以面向国际市场为主,配套改革以服务于对外经济交往为主的外向型经济新格局。

精神文明建设不断加强。全市坚持学习、宣传和贯彻党的基本路线,以建设有中国特色社会主义理论为指导,使经济建设和社会事业的发展有了正确方向和动力保证。

群众性精神文明建设活动取得新成效。连年获得全省创“三优”第二名的好成绩,34个单位获省级文明单位(村)称号;通过严格考核,命名了市级文明单位(村)536个,职业道德建设进一步寓于岗位学雷锋的活动之中,军民共建、警民共建活动得到进一步加强,全市人民以新的精神风貌投入改革和建设的伟大实践。

---科技事业蓬勃发展。在“科学技术是第一生产力”的思想指导下,科技工作进一步为经济建设服务。全市经鉴定的科研成果逐年增多,其中,荣获尤里卡世界发明奖1项,国家发明奖2项;科技队伍不断扩大,1992年末拥有各级各类科技人员37033人,比1991年增长5.32%,有19名专家学者享受了政府特殊津贴;科技兴企,科技兴农方兴末艾,为推动全市经济社会发展发挥了积极作用。

---教育事业稳步前进。1992年末,全市有各级各类普通学校897所,其中高等学校2所;同年,全市招生6.46万人,毕业生5.49万人,在校生24.71万人,其中高校在校生2319人,各类中等职业技术学校在校生7674人;基础教育与学前教育得到较大发展,小学适龄儿童入学率达98.93%,年巩固率达到98.5%,青壮年无盲率为94%;多元化教育格局已呈雏型,现有各级成人教育学校262所,以农村职业技术教育为主要内容的农村教改实验进展顺利;民办教育崭露头角,已有民办私立学校14所。

---文化事业繁荣活跃。基层文化馆站建设进一步加强,文物开发利用取得新的成绩。《景德镇市志》第一卷正式出版发行,新闻、出版和广播电视事业健康发展,有线广播电视迅速进入越来越多的城区居民家庭。

---卫生条件不断改造。1992年末,全市共有卫生机构276个,其中医院88个,共有病床4261张,一批先进医疗设备投入使用;三级医疗预防保健网得到巩固和完善,农村医疗卫生工作得到有效加强。

---体育事业欣欣向荣。群众性的体育活动广泛开展,体育竞技水平有新的提高,培养等级体育运动员1200多人,在第八届省运会上,荣获金牌总数和团体总分第2名,创建市建国以来的最好成绩。

(饶亚明)

景德镇位于赣东北,邻接皖、浙,处三省要津,居东径116°57′--117°42′,北纬28°44′--29°56′,座落在黄山、怀玉山余脉及鄱阳湖平原过渡地带。全市土地面积5248平方公里,1992年末全市总人口139.24万人,其中,非农业人口约46.7万人,占34%左右。属亚热带温雨地区,光照充足,雨量充沛,四季分明,气候宜人(详见附表)。地势四周高中间低,形似盆,亦有“江南山城”之称。

景德镇自然资源丰富。矿藏资源有瓷土、煤、钨、锰、铜、铝、金以及大理石、海泡石等,其中储量之丰、品质之优,首推瓷土,虽经千年开采,就目前已探明的储量仍可开采300余年。山林资源有杉树、马尾松、毛竹、油茶、油桐、漆树等,并盛产野生植物和药材。动物资源中有猴、蛇、穿山甲、白鹇、相思鸟等珍禽异兽.建国以后,特别是党的十一届三中全会以来,瓷都景德镇弘扬古代文明,开创现代伟业,合着时代的节拍奋发向前,两个文明建设不断有新的发展。1991~1992年,特别是1992年初以来,全市上下精神振奋,乘势而上,市委、市政府积极组织邓小平同志南巡重要谈话和中央政治局全体会议精神的学习贯彻,认真学习贯彻党的十四大精神,进一步解放思想,先后作出了“八个加快、六个突破”和“三个提前实现”的重大决策,抓住时机,加快改革开放步伐,加速国民经济发展,全市两个文明建设进入一个生机勃勃的新阶段。

经济建设取得可喜成果。1991年与1986年相比,全市国民生产总值由10.58亿元增加到20.86亿元,平均年递增12.51%,人均国民生产总产值由511美元提高到676美元,平均年递增5.75%,工农业总产值由22.54亿元增加到37.29亿元,平均年递增10.61%;和1991年相比,1992年全市国民生产总产值实现23.71亿元,增长14.22%,工农业总产值完成45.32亿元,增长25.53%。

---农村经济稳步发展,产业格局发生较大变化。两年来,农业的基础地位和发展后劲得到进一步增强,粮、棉、油等主要农产品生产在结构优化调整中均实现稳定增长,多种经营产品增产较多,先后实施了鹅鸭工程,果业工程,进行了农业开发总体战的第四、五战役,商品粮、茶叶、林业、蚕桑等基地建设初具规模,不断推进,农业生产正朝着市场化和高产、优质、高效方向发展。农村第三产业发展较快,农民劳务输出有较大突破,1992年输出逾2万人。乡镇企业出现新一轮加速发展的好势头,1991年增速为30%,1992年增速超过60%;农民人均年纯收入已提高到792元,1992年比1991年增收106元;1992年全市农村社会总产值达16.28亿元,比1991年增长29.91%,其中非农产业产值增长59.88%,占总产值的57.15%。

---工业发展速度加快,结构趋向合理。两年间,全市进一步由单一陶瓷产业结构向以陶瓷为主体的多元化产业结构发展,优质陶瓷、昌河汽车、华意制冷设备、电子元器件、印刷机械、医药化工等一批拳头产品增产势头强劲。市陶瓷工作会议和轻工业部改组改造工作景德镇现场会的召开,促进陶瓷工业朝着“振瓷都声誉,创一流水平”的目标迈进;新兴工业着力发展规模经济,促进了全市工业产品结构的调整;两年来,突出抓好质量、压库促销、新产品开发、扭亏增盈工作,不断取得新成效,在利税上台阶活动中,涌现了华意、江化、昌河、897厂、瓷用化工厂等一批利税上千万元的企业和42家利税上百万元企业。1992年,全市工业总产值完成37.21亿元,增长26.14%,增速比1991年提高8个百分点。

---重点建设成效明显,经济发展后劲增强。近两年来,景德镇市在国家和省的大力支持下,展开了规模宏大的建设工程,其显著特点是:生产性项目比重大,超过固定资产投资总额的80%;更新改造项目速度快,完成技改资金成倍增长;运输、邮电业等基础部门投资增多;竣工率提高,形成了一批新的生产能力。1992年末,全民单位固定资产投资完成3.1亿元,比1991年增长1.4倍,其中地方项目投资完成2.77亿元,增长1.49倍。当前,景德镇市展开的重点工程建设布局前景喜人:列为国家专项的陶瓷基地“八五”技改一期工程9个项目已全面开工,正在抓紧建设;罗家机场扩建、景德镇发电厂技改、洋湖水厂改造等重点基础工程已经开工建设;中国瓷都洁具厂、华意压缩机铸造生产线、华风瓷厂磨光砖生产线即将竣工投入生产,这些重点工程建设将进一步增强全市经济和社会事业发展的后劲。

---城乡市场日益活跃,第三产业持续发展。1992年,全市社会商品零售总额已增加到9.6亿元,增长21.28%,其中,消费品零售额增加23.04%;全市拥有各种经济类型的零售商业、饮食业、服务业机构14103个,从业人员3.6万人。从商业零售额看,国有商业稳定增长,供销社止降回升,合营和个体商业增势强劲。第三产业发展趋快,尤其是房地产业、公共服务业和信息咨询业发展较快。

---财政收支平衡,金融形势稳定。两年来,财政部门加强预算收支管理,税务部门加强征管,审计部门加强监督,全市财政收支实现平衡,基本满足了各项事业发展的需要;国有资产管理工作顺利展开。各金融单位大力组织存款,多渠道融通资金,盘活资金存量,增加信贷投入,有力地促进了生产和流通的发展,加快了重点建设。

改革开放实现新的突破。在改革方面,加快了新旧经济体制的转换步伐。

---积极稳步地深化农村改革。继续稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制,不断完善双层经营体制,在建设社会化服务体系、鼓励农民进入流通领域等方面都有新的发展;乐平县众埠镇、浮梁县经公桥镇、昌江区吕蒙乡等农村综合改革试点工作在简政放权和完善服务体系上有较大进展。

---企业改革步伐明显加快。围绕贯彻《企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》等一系列法律、法规和政策,转变政府职能,落实企业自主权,改善企业外部环境,“一厂两制”、嫁接外资改造老企业、租赁制等改革试点相继铺开,市印机总厂、市电机厂等10家企业转换机制的试点工作开始进行;完善承包经营责任制,完成了企业第二轮承包第一年的合同兑现工作;128家企业全面进行企业人事、劳动、分配制度改革;168家企业实行了干部聘任制;按照生产要素优化组合的原则,陶瓷企业集团、万平电子集团组建后逐步发育成型;406个国营商业零售门店已放开经营,粮食流通体制改革积极推进;为适应社会主义市场经济的发展,人才市场、劳务市场、资金市场、房地产市场、职工星期日市场等多门类市场方兴未艾。

---综合改革同步推进。在公有制经济为主体的前提下,私营、个体等多种经济成份得到较快发展;在物价改革方面,大部分日用工业消费品价格已开放,第三产业绝大多数商品价格和劳务价格转向了市场调节,并按全省部署适时地放开了粮油销售价格;以退休费用社会统筹、优待金以县统筹和职工待业保险为主要内容的社会保障制度改革进一步深化。

在对外开放方面,出口创汇、利用外资、兴办“三资”企业有了较大发展。1991年7月,省委、省政府批准景德镇市实施外向型经济发展战略,同年,全市出口创汇总额达到8000万美元,占国民生产总值的21.2%,其中陶瓷出口创汇实现3104万美元,电子行业年创汇水平跃上1500万美元的台阶;成功地举办两届国际陶瓷节,并推出吸引外资新政策,成立市、县(区)招商局,出让南门头等三块黄金土地,按照“北上南下东进”的思路,频频走出城门招商,利用外资工作成效显著,两年批准外资项目49个,签约外资金额逾4000万美元,1992年末已兴办三资企业59个,开工率已达到40%。和国内外的经济联系日益增多。与日本有田町等国外一些城市建立友好往来关系,与上海经济区、泉州市、厦门市、北京航天航空大学、东南大学等国内不少地区、单位的经济技术协作不断有新的发展。

全市基本形成了主导产业以外向型为主,骨干企业以出口创汇为主,重点产品以面向国际市场为主,配套改革以服务于对外经济交往为主的外向型经济新格局。

精神文明建设不断加强。全市坚持学习、宣传和贯彻党的基本路线,以建设有中国特色社会主义理论为指导,使经济建设和社会事业的发展有了正确方向和动力保证。

群众性精神文明建设活动取得新成效。连年获得全省创“三优”第二名的好成绩,34个单位获省级文明单位(村)称号;通过严格考核,命名了市级文明单位(村)536个,职业道德建设进一步寓于岗位学雷锋的活动之中,军民共建、警民共建活动得到进一步加强,全市人民以新的精神风貌投入改革和建设的伟大实践。

---科技事业蓬勃发展。在“科学技术是第一生产力”的思想指导下,科技工作进一步为经济建设服务。全市经鉴定的科研成果逐年增多,其中,荣获尤里卡世界发明奖1项,国家发明奖2项;科技队伍不断扩大,1992年末拥有各级各类科技人员37033人,比1991年增长5.32%,有19名专家学者享受了政府特殊津贴;科技兴企,科技兴农方兴末艾,为推动全市经济社会发展发挥了积极作用。

---教育事业稳步前进。1992年末,全市有各级各类普通学校897所,其中高等学校2所;同年,全市招生6.46万人,毕业生5.49万人,在校生24.71万人,其中高校在校生2319人,各类中等职业技术学校在校生7674人;基础教育与学前教育得到较大发展,小学适龄儿童入学率达98.93%,年巩固率达到98.5%,青壮年无盲率为94%;多元化教育格局已呈雏型,现有各级成人教育学校262所,以农村职业技术教育为主要内容的农村教改实验进展顺利;民办教育崭露头角,已有民办私立学校14所。

---文化事业繁荣活跃。基层文化馆站建设进一步加强,文物开发利用取得新的成绩。《景德镇市志》第一卷正式出版发行,新闻、出版和广播电视事业健康发展,有线广播电视迅速进入越来越多的城区居民家庭。

---卫生条件不断改造。1992年末,全市共有卫生机构276个,其中医院88个,共有病床4261张,一批先进医疗设备投入使用;三级医疗预防保健网得到巩固和完善,农村医疗卫生工作得到有效加强。

---体育事业欣欣向荣。群众性的体育活动广泛开展,体育竞技水平有新的提高,培养等级体育运动员1200多人,在第八届省运会上,荣获金牌总数和团体总分第2名,创建市建国以来的最好成绩。

(饶亚明)

知识出处

《景德镇年鉴1991-1992》

出版者:中共中央党校出版社

《景德镇年鉴》(1991~1992年)的正式出版,是我市社会科学领域的一项重大成果,是我市年鉴编撰的开卷篇。捧卷细读,收益不浅。深感广大编撰人员工作的艰辛,实可为敬;深获经验教训之心得,应为可喜;深受改革与开放实践之启迪,大为可贺。

阅读

相关地名

景德镇市

相关地名