内容

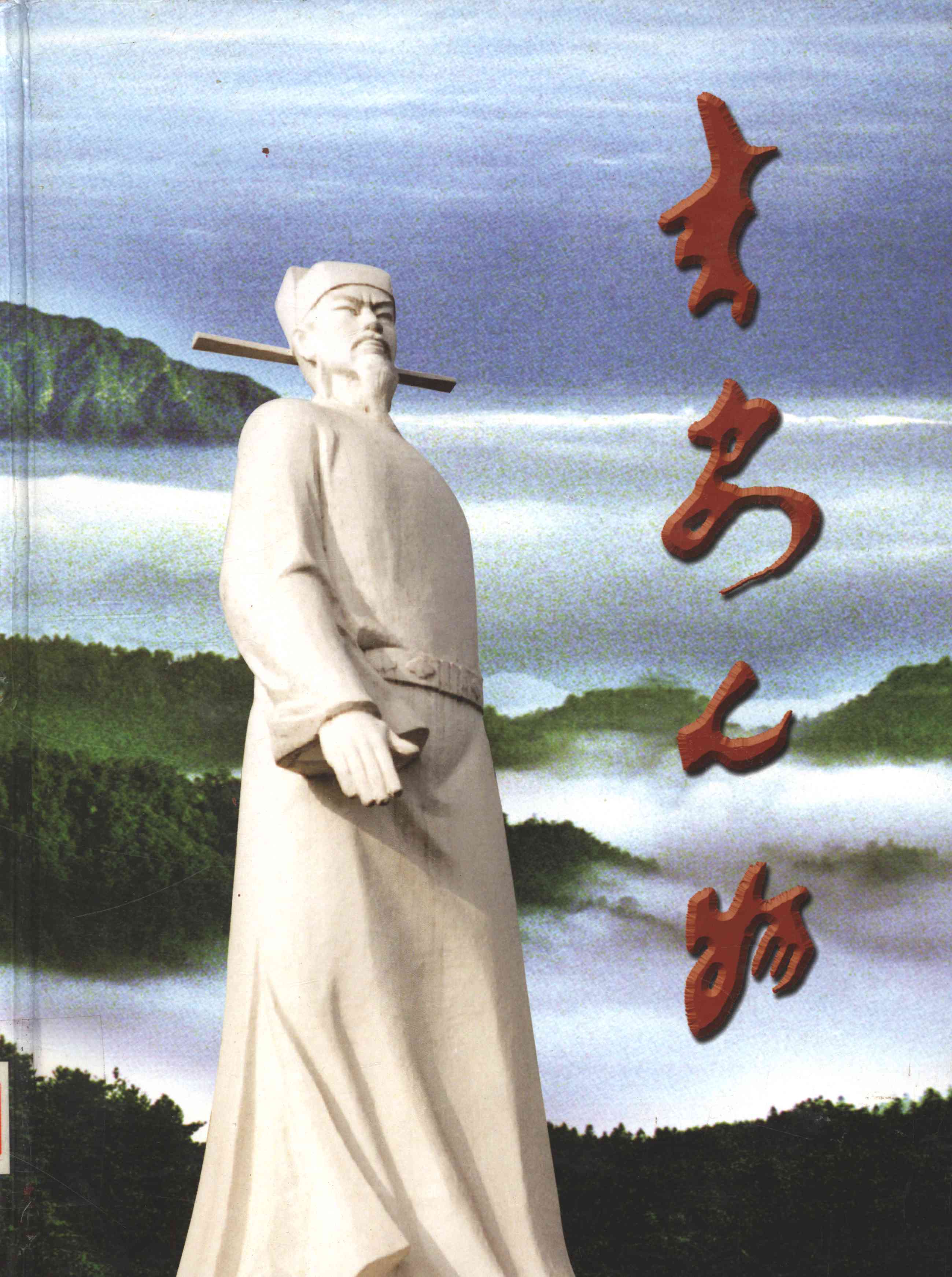

吉安籍两院院士

盛彤笙

——中国科学院院士、兽医学家

盛彤笙(1911〜1987),今永新县盛家村人。1929年秋,考入南京中央大学动物系,1933年转入中央大学动物系,同年转入中央大学医学院本科。在李振翩等教授熏陶下,以微生物学为专业,为后来成为微生物学专家奠定了坚实的基础。1934年夏,盛彤笙以第一名成绩考入德国柏林大学,1936年获柏林大学医学博士学位。1938年秋归国,先后任江西省立兽医专科学校教授、西北农学院畜牧兽医系主任、中央大学教授。发表了《水牛脑脊髓炎的研究》、《磺胺药对于马鼻疽杆菌的作用》等论文。1946年,盛彤笙为了发展我国畜牧兽医事业,赴西北筹办国内第一所兽医高等学府国立兽医学院,被任命为院长。解放前夕,盛彤笙断然拒绝接受国民党政府派专机接他去广州的安排。

1949年兰州解放后,盛彤笙继续任西北兽医学院院长。他为国家培养了一批又一批优秀的畜牧兽医科技人员和国内外知名学者。1950年起,盛彤笙兼任西北军政委员会畜牧部副部长。数年中,他奔赴新疆、青海、陕西考察畜牧业,指导兽医科研,指挥兽医防治,提倡划区轻牧,储草备冬,发良畜种,对西北地区畜牧业的发展起了推动作用。1955年被聘选为中国科学院首批学部委员,1956年被推举为中国农业科学院学术委员会副主任委员。从1959年开始,盛彤笙翻译了世界兽医文献中的经典著作《家畜传染病学》和《家畜内科学》共200余万字。这些书的出版对改善我国兽医教学和科研工作起了一定作用。1979年调至江苏省农业科学院任研究员。他主持《中国大百科全书•农业卷》中的兽医部分和《畜牧兽医辞典》的编纂工作,担任国务院学位委员会学科评议组成员,主持对畜牧兽医博士、硕士学位授予权的评审工作,同时参加中国农科院,农牧渔业部和中国科学院大批科研成果的评议。1987年,盛彤笙病逝于南京。

刘恢先

——中国科学院院士、中国地震学奠基人

刘恢先,1912年10月18日出生于江西省莲花县。幼时在家受父教,11岁入江西南昌第二中学,17岁中学毕业,考入唐山交通大学土木工程系。1933年,大学毕业,留校任助教兼助理研究员一年。1934年,考取江西省公费留学美国,就读于康奈尔大学和伊利诺大学,1935年,获硕士学位,1937年,获博士学位。师从曾任美国混凝土学会会长的S.C.Hoolister教授。抗日战争爆发后,为赴国难,于1938年回国,历任湘桂、叙昆、黔桂、平汉等铁路工程师,浙江大学、西南联合大学土木系教授等职。1947年,再度赴美,在Am-mann and whit -ney公司任工程师和在Rens-selear理工学院任教授。中华人民共和国成立后,他于1951年毅然回国,为社会主义建设服务。最初任清华大学教授,1952年,中国科学院调他到哈尔滨创建工程力学研究所 (当时称土木建筑研究所),担任所长(研究员),直到1984年任名誉所长。

在科学研究的领导工作中,刘恢先表现出远见卓识。1954年,地震工程学的研究在中国还是一个空白点。当时国内结构力学界研究的重点集中在杆件体系的静力分析方面,在《土木工程学报》上发表的文章很多是这方面的内容。刘恢先作为一个结构力学专家,他没有局限在刚构静力分析的圈子里,而是能高瞻远瞩,认识到抗震工作对于国家建设和人类安全的重要性,及时地提出了抗震结构的研究任务。此后地震工程在国内成了一个热门,研究的人越来越多。事实证明,刘恢先当时的决定很有预见性。再如地震波传播理论在地震工程中的应用,他在20世纪60年代初就予以注意,设立专门的课题组开展这项研究并亲自担任课题组长。这个课题在文化大革命期间被迫中止。但后来刘恢先仍然坚持要在所内开展这项研究。这方面的研究成果,例如波在离散模型中传播的透射边界法,处理波散射问题的复变函数方法等,都受到了国际学术界的重视。

刘恢先在研究工作中很注意理论联系实际,认真贯彻以任务带学科的方针,编制建筑物抗震设计规范是他理论联系实际的一个方面。此外,他还接受了国家交给的大量抗震研究任务,例如三峡水利枢纽重力坝方案抗震问题,新丰江水库地震和坝体抗震加固的研究,西南、西北地区建设抗震任务,京津地区抗震任务,二滩水电站抗震任务,海洋工程抗虔研究等。通过完成这些任务,带动了我国地震工程科学的发展。

刘恢先是参加第七、八、九届世界地震工程会议中国代表团的团长,又是1982年在哈尔滨召开的中美双边地震工程学术讨论会的中方主席之一。他受聘担任国际学术期刊 《地震工程与结构动力学)(Earthquake Engineering and Struetural Dynamics)、《土动力学与地震工程》(Soil DynamicsandEartliquakeEngineering)和《结构可靠性》(StruefuralReliability)的编辑委员。他组织建立了中美、中日以及中苏之间地震工程研究的合作关系。1983年,日本著名的地震工程学家久保庆三郎教授退休,东京大学为此举办国际地震工程学术讨论会,特邀四位世界上最著名的地震工程学家参加,刘恢先是其中之一。:1988年,刘恢先应邀在第九届世界地震工程会议上作主旨报告,题为“减轻地震灾害的唯一途径”,获此殊荣在会上作此类报告的地震工程学家在全世界只有3位。

刘恢先培养了7名博士研究生和3名硕士研究生。在他的培养教育下,近百名科技工作者成长为高级科技人才,200多名成长为中级科技人才。除现在工程力学研究所的人员外,在中国的地震工程界尚有近百名科技骨干是刘恢先过去的学生或助手。

由于刘恢先在科学上的成就,1981年,他被推选为中国科学院技术科学部常务委员。1989年,被美国传记协会正式选入国际名人录。

刘恢先治学严谨,实事求是,一丝不苟。他几十年如一日,兢兢业业地为中国的科学事业和全人类的抗震防灾工作而奋斗。

刘恢先平易近人,对人宽,律己严。他从不计较待遇,在这方面他也为工程力学研究所的科技人员树立了榜样。

刘恢先是地震工程学家和结构力学专家,中国地震工程学的奠基人之一。为我国的抗震防灾研究工作做出了卓越的贡献。1992年6月24日,刘恢先因病在哈尔滨逝世,终年80岁。

曾庆元

——中国工程院院士、桥梁工程专家

曾庆元,1925年10月20日生,江西省泰和县人。1956年清华大学研究生毕业。长沙铁道学院教授。创立了一套崭新的列车--桥梁时变系统横向振动分析理论:弹性系统动力学总势能不变值原理、形成系统矩阵的“对号入座”法则、以车辆构架实测蛇行波为激振源的车桥横向振动确定性分析理论、车桥时变系统振动的能量随机分析理论及构架人工蛇行波、铁路桥梁横向刚度限值分析理论、桁段有限元法、曲线轨道折线梁桥--列车时变系统振动分析理论等。解决了九江长江大桥、高速桥梁等多座桥梁的横向刚度分析问题及桥梁加固计算问题。提出桥梁局部与整体相关屈曲极限承载国分析理论,解决了多座桥梁极限承载力的分析问题。发表论文50多篇,出版专著2本。指导博士生22名。

1999年当选为中国工程院院士。

王梓坤

——中国科学院院士、著名数学家

王梓坤,吉安县固江镇枫墅村人,1929年4月出生于湖南零陵。他在吉安读中小学,1952年毕业于武汉大学数学系。1958年获苏联莫斯科大学数学力学系副博士学位: 回国以后在天津南开大学历任教授,概率信息教研室主任、数学系副主任。1984年5月至1989年5月任北京师范大学校长,是国内外著名的数学家、中国科学院院士、北京师范大学教授兼任汕头大学数学研究所所长。曾任中国数学会理事,中国科学技术协会第三届委员会委员,中国高教学会常务理事,中国人才学会副理事长,中国自然辩证法研究会常务理事,《中国科学》、《科学通报》等杂志编委,《现代数学基础丛书》副主编等职。1988年获澳大利亚麦克里(Macquarie)大学名誉科学博士学位。

王梓坤多年从事数学的教学和研究工作,尤其在概率论的理论研究和关于概率论的应用方面取得了突出成果。在随机过程等研究中彻底解决了生灭过程的构造问题,创造了极限过渡的概率构造法,求出了生灭过程泛函的分布。最先引进多参量Omstein -Uhlenbeck过程,并取得系统成果。研究布朗运动与位势论的关系,求出布朗运动末离球面时间、位置、极大游程的分布,获得马尔科夫过程的常返性、零一律等成立的条件。在国内最早研究随机泛函分析,得到广义函数空间中随机元的极限定理。创造了多种统计预报方法及供导航之用的数学方法。王梓坤著有多部专著,发表数学论文和科普文章70余篇。专著有《概率论基础及其应用》、《概率与统计预报》、《随机过程论》、《生灭过程与马尔可夫链》、《布朗运动与位势》、《科学发现纵横谈》、《科海泛舟》。其研究成果多次获奖:1978年获全国科学大会奖,1981年获全国新长征优秀科普作品奖,1982年获全国自然科学成果奖,1985年获国家教委科学技术进步奖。生平事迹被收入《世界名人录1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)。黄春辉

——中国科学院院士、无机化学家

黄春辉,女,1933年5月4日出生于河北邢台,祖籍江西吉安。父亲是一位土木工程师,母亲是一位小学教师。自幼时起,严格的家庭教育使她养成了兢兢业业、不敢懈怠的精神。1951年黄春辉由上海考入清华大学化学系,1952年院校调整转入北京大学,1955年毕业于北京大学化学系。历任北京大学化学系助教、讲师、副教授、教授。曾任中国稀土学会理事,稀土化学及湿法冶金专业委员会副主任,中国化学会无机化学专业委员会委员,北京大学稀土化学研究中心副主任等职。现任北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师,《中国稀土学报》常务编委,《无机化学》编委。2001年当选为中国科学院院士。她曾作为访问学者于1981-1983年间在美国能源部Ames国家实验室和Ari-zona大学化学系进行过合作研究。此外,还先后赴比利时、法国、德国、英国、日本、苏联、意大利和新加坡等国参加学术会议、科学考察或短期访问。自1992年起享受国务院颁发的特殊津贴。

黄春辉早期主要从事稳定同位素的分离和分析,参加过我国重水工厂的生产工艺研究、重水分析方法的研究以及珠穆朗玛高海拔地区天然水中同位素含量分布的研究,为我国的重水生产做出一定的贡献。

20世纪70年代后期,黄春辉开始从事稀土分离化学和稀土配位化学的研究。由她主持研究的“稀土萃合物和萃取机理的研究”于1988年获教委科技进步二等奖。直至目前为止,生产中一直沿用这一研究成果。

黄春辉还参加了多种稀土萃取分离工艺的研究,获得过1978年全国科技成果奖,1988年国家自然科学三等奖,1989年国家教委科技进步一等奖。

20世纪80年代后期,黄春辉在稀土分离化学及配位化学研究的基础上又开展了分子基功能材料及其超薄膜的研究。在稀土光致发光材料的研究中,将荧光性能优越的稀土配合物制成两亲性分子,利用LB膜技术可在分子水平上精确控制膜厚的优点,成功地应用到光学微腔的组装上,首次在稀土配合物的光学微腔中观察到荧光亮度增强和寿命缩短这两个介观物理现象。在电致发光方面,以镐、轼为发光物质,使它们的发光度达到目前同类工作的文献的最高值。首次将稀土配合物大阴离子引入到二阶非线性光学材料中,使染料分子的光学二阶非线性系数有大幅度的提高,并对其机理进行了深入的探讨。此外,还研究了一系列Qo氨竣及多氨多竣单加成衍生物的光物理、光化学及表面化学行为。以上的部分内容获1996年教委科技进步二等奖。

黄春辉长期从事教学工作,她热爱教育事业,热爱自己的学生,富于奉献精神。她在指导研究生时,在强调实事求是、精益求精的同时,更强调调动学生自身的创新精神。在指定论文题目时,从不将指标定死,而是留有余地,给学生自由发挥的足够空间。黄春辉前后共培养硕士生11名、博士生19名。其中一名博士生获1996年中国化学会青年化学奖,并获得1997年首届全国优秀博士论文奖;另一名获得1999年中国大学生“五四奖学金”;一名年轻教师获1998年中国化学会青年化学奖,并获1998年国家杰出青年基金资助。黄春辉本人也于1996年和1998年两度获得北京大学优秀博士生导师奖励。截至2003年12月,黄春辉先后共发表论文350余篇,她著有《光电功能膜》(北京大学出版社,2001年)、《稀土配位化学》(科学出版社,1997年)。参加编写了《无机化学丛书第七卷——铳与稀土元素》(科学出版社,1992年)并负责全卷统稿,《稀土》(冶金出版社,1995年第二版),《高等无机化学实验》(北京大学出版社,1987年)。

游效曾

——中国科学院院士、著名化学家

游效曾1934年1月24日出生,吉安县永阳镇游家村人。1955年武汉大学化学系硕士。南京大学化学化工学院和国家配位化学重点实验室学术委员会主任,化学系教授,博士生导师,中国化学会常务理事及无机化学学科委员会主任,国务院学位委员会委员,国家自然科学奖和国家自然科学基金委员会评审组成员,《无机化学》副主编,国际《无机化学评论》等杂志编委。

游效曾长期从事配位化合物的合成、结构、成键和性质以及光电分子材料组装的基础研究,出版专著四部,发表论文200余篇。在合成新型和功能性配合物方面,发展了混合三聚全等新型反应,合成了一系列配合物,测定并阐明了其微观结构及其性质的关系,丰富了无机结构化学的内容。在谱学和机构研究方面建立了一系列配合物的基本物理化学参数。在谱学理论方面开拓了化学位移计算方法,提出了一些规律的结论。其研究成果多次获奖:先后获1987年国家教委科技进步二等奖,1989年国家教委科技进步一等奖和1990年国家自然科学三等奖。1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)

欧阳自远

——中国科学院院士、天体化学与地球化学家、中国绕月探测首席科学家

欧阳自远,1935年10月9日生于吉安,原籍江西上饶。1956年毕业于北京地质学院。1960年中国科学院地质研究所矿床学副博士研究生毕业。1964年至1978年,在中国科学院贵阳地球化学研究所从事科研工作。负责我国地下核试验地质综合研究,系统开展各类地外物质(陨石、宇宙尘、月岩)、比较行星学、天体化学与地球化学的研究。建立了铁陨石成因假说,吉林陨石的形成演化模式与多阶段宇宙线照射历史的理论;提出地球多阶段转变能的新的演化模式,地质体中宇宙尘的判断标志;补充并发展了太阳星云化学不均一性模式与理论;论证中国K/T界面撞击事件,提出并证实新生代以来6次巨型撞击诱发地球气候环境灾变的观点;论证组成地球原始物质的不均一,性、地球两阶段形成与多阶段演化及对成矿与构造格局的制约,提出地球与类地行星的非均一组成与非均变演化的理论框架。近年来,积极参与并指导了中国月球探测的短期目标与长远规划的制订。最近被确定为中国月球探测丄程首席科学家。他希望自己有生之年,至少能实现两次探月计划。

1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)。现任中国科学院地球化学研究所研究员、贵州省科协主席。

熊大闰

——中国科学院院士、天文学家

熊大闰,1938年9月160生于江西吉安,原籍江西南昌。1962年毕业于北京大学地球物理系。中国科学院紫金山天文台研究员,国家攀登计划项目“天体剧烈活动的多波段观测和研究”首席科学家。在恒星对流理论以及与之有关的恒星结构、演化和脉动稳定性问题的研究中,摒弃了传统的混合长的对流理论,发展了一种独立的非定常恒星对流的统计理论和一种非局部对流的统计理论,并成功地将它们用于变星脉动和大质量恒星演化的理论计算,解释了变星脉动不稳定区红端边界,克服了传统理论在大质量恒星演化计算中著名的所谓半对流区的理论困难。较之传统理论,新理论得到与观测更为相符的结果。1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)。

徐建中

--中国科学院院士、工程热物理专家

徐建中,1940年3月3日生于江西吉安,原藉辽宁北镇。1963年毕业于中国科学技术大学。1967年中国科学院力学研究所研究生毕业。中国科学院工程热物理研究所研究员。长期从事叶轮机械内部流动的研究。建立叶轮机械三元激波理论,提出广义回转面的概念,改进两类流面上的计算方法,发展了叶轮机械三元流动理论体系。对跨声速流动和粘性流动中的一些重要问题,提出了若干概念和求解方法,如跨声速流函数方法、拟流函数法、粘性层模型和相干粘性层模型、略微简化Navier-Stokes(SRNS)方程、时空守恒(STC)格式等。将三元流动理论、所发展的计算方法和其他研究成果成功地用于设计,为建立我国自己的叶轮机械气动设计体系做出了贡献。1995年当选为中国科学院院士。

盛彤笙

——中国科学院院士、兽医学家

盛彤笙(1911〜1987),今永新县盛家村人。1929年秋,考入南京中央大学动物系,1933年转入中央大学动物系,同年转入中央大学医学院本科。在李振翩等教授熏陶下,以微生物学为专业,为后来成为微生物学专家奠定了坚实的基础。1934年夏,盛彤笙以第一名成绩考入德国柏林大学,1936年获柏林大学医学博士学位。1938年秋归国,先后任江西省立兽医专科学校教授、西北农学院畜牧兽医系主任、中央大学教授。发表了《水牛脑脊髓炎的研究》、《磺胺药对于马鼻疽杆菌的作用》等论文。1946年,盛彤笙为了发展我国畜牧兽医事业,赴西北筹办国内第一所兽医高等学府国立兽医学院,被任命为院长。解放前夕,盛彤笙断然拒绝接受国民党政府派专机接他去广州的安排。

1949年兰州解放后,盛彤笙继续任西北兽医学院院长。他为国家培养了一批又一批优秀的畜牧兽医科技人员和国内外知名学者。1950年起,盛彤笙兼任西北军政委员会畜牧部副部长。数年中,他奔赴新疆、青海、陕西考察畜牧业,指导兽医科研,指挥兽医防治,提倡划区轻牧,储草备冬,发良畜种,对西北地区畜牧业的发展起了推动作用。1955年被聘选为中国科学院首批学部委员,1956年被推举为中国农业科学院学术委员会副主任委员。从1959年开始,盛彤笙翻译了世界兽医文献中的经典著作《家畜传染病学》和《家畜内科学》共200余万字。这些书的出版对改善我国兽医教学和科研工作起了一定作用。1979年调至江苏省农业科学院任研究员。他主持《中国大百科全书•农业卷》中的兽医部分和《畜牧兽医辞典》的编纂工作,担任国务院学位委员会学科评议组成员,主持对畜牧兽医博士、硕士学位授予权的评审工作,同时参加中国农科院,农牧渔业部和中国科学院大批科研成果的评议。1987年,盛彤笙病逝于南京。

刘恢先

——中国科学院院士、中国地震学奠基人

刘恢先,1912年10月18日出生于江西省莲花县。幼时在家受父教,11岁入江西南昌第二中学,17岁中学毕业,考入唐山交通大学土木工程系。1933年,大学毕业,留校任助教兼助理研究员一年。1934年,考取江西省公费留学美国,就读于康奈尔大学和伊利诺大学,1935年,获硕士学位,1937年,获博士学位。师从曾任美国混凝土学会会长的S.C.Hoolister教授。抗日战争爆发后,为赴国难,于1938年回国,历任湘桂、叙昆、黔桂、平汉等铁路工程师,浙江大学、西南联合大学土木系教授等职。1947年,再度赴美,在Am-mann and whit -ney公司任工程师和在Rens-selear理工学院任教授。中华人民共和国成立后,他于1951年毅然回国,为社会主义建设服务。最初任清华大学教授,1952年,中国科学院调他到哈尔滨创建工程力学研究所 (当时称土木建筑研究所),担任所长(研究员),直到1984年任名誉所长。

在科学研究的领导工作中,刘恢先表现出远见卓识。1954年,地震工程学的研究在中国还是一个空白点。当时国内结构力学界研究的重点集中在杆件体系的静力分析方面,在《土木工程学报》上发表的文章很多是这方面的内容。刘恢先作为一个结构力学专家,他没有局限在刚构静力分析的圈子里,而是能高瞻远瞩,认识到抗震工作对于国家建设和人类安全的重要性,及时地提出了抗震结构的研究任务。此后地震工程在国内成了一个热门,研究的人越来越多。事实证明,刘恢先当时的决定很有预见性。再如地震波传播理论在地震工程中的应用,他在20世纪60年代初就予以注意,设立专门的课题组开展这项研究并亲自担任课题组长。这个课题在文化大革命期间被迫中止。但后来刘恢先仍然坚持要在所内开展这项研究。这方面的研究成果,例如波在离散模型中传播的透射边界法,处理波散射问题的复变函数方法等,都受到了国际学术界的重视。

刘恢先在研究工作中很注意理论联系实际,认真贯彻以任务带学科的方针,编制建筑物抗震设计规范是他理论联系实际的一个方面。此外,他还接受了国家交给的大量抗震研究任务,例如三峡水利枢纽重力坝方案抗震问题,新丰江水库地震和坝体抗震加固的研究,西南、西北地区建设抗震任务,京津地区抗震任务,二滩水电站抗震任务,海洋工程抗虔研究等。通过完成这些任务,带动了我国地震工程科学的发展。

刘恢先是参加第七、八、九届世界地震工程会议中国代表团的团长,又是1982年在哈尔滨召开的中美双边地震工程学术讨论会的中方主席之一。他受聘担任国际学术期刊 《地震工程与结构动力学)(Earthquake Engineering and Struetural Dynamics)、《土动力学与地震工程》(Soil DynamicsandEartliquakeEngineering)和《结构可靠性》(StruefuralReliability)的编辑委员。他组织建立了中美、中日以及中苏之间地震工程研究的合作关系。1983年,日本著名的地震工程学家久保庆三郎教授退休,东京大学为此举办国际地震工程学术讨论会,特邀四位世界上最著名的地震工程学家参加,刘恢先是其中之一。:1988年,刘恢先应邀在第九届世界地震工程会议上作主旨报告,题为“减轻地震灾害的唯一途径”,获此殊荣在会上作此类报告的地震工程学家在全世界只有3位。

刘恢先培养了7名博士研究生和3名硕士研究生。在他的培养教育下,近百名科技工作者成长为高级科技人才,200多名成长为中级科技人才。除现在工程力学研究所的人员外,在中国的地震工程界尚有近百名科技骨干是刘恢先过去的学生或助手。

由于刘恢先在科学上的成就,1981年,他被推选为中国科学院技术科学部常务委员。1989年,被美国传记协会正式选入国际名人录。

刘恢先治学严谨,实事求是,一丝不苟。他几十年如一日,兢兢业业地为中国的科学事业和全人类的抗震防灾工作而奋斗。

刘恢先平易近人,对人宽,律己严。他从不计较待遇,在这方面他也为工程力学研究所的科技人员树立了榜样。

刘恢先是地震工程学家和结构力学专家,中国地震工程学的奠基人之一。为我国的抗震防灾研究工作做出了卓越的贡献。1992年6月24日,刘恢先因病在哈尔滨逝世,终年80岁。

曾庆元

——中国工程院院士、桥梁工程专家

曾庆元,1925年10月20日生,江西省泰和县人。1956年清华大学研究生毕业。长沙铁道学院教授。创立了一套崭新的列车--桥梁时变系统横向振动分析理论:弹性系统动力学总势能不变值原理、形成系统矩阵的“对号入座”法则、以车辆构架实测蛇行波为激振源的车桥横向振动确定性分析理论、车桥时变系统振动的能量随机分析理论及构架人工蛇行波、铁路桥梁横向刚度限值分析理论、桁段有限元法、曲线轨道折线梁桥--列车时变系统振动分析理论等。解决了九江长江大桥、高速桥梁等多座桥梁的横向刚度分析问题及桥梁加固计算问题。提出桥梁局部与整体相关屈曲极限承载国分析理论,解决了多座桥梁极限承载力的分析问题。发表论文50多篇,出版专著2本。指导博士生22名。

1999年当选为中国工程院院士。

王梓坤

——中国科学院院士、著名数学家

王梓坤,吉安县固江镇枫墅村人,1929年4月出生于湖南零陵。他在吉安读中小学,1952年毕业于武汉大学数学系。1958年获苏联莫斯科大学数学力学系副博士学位: 回国以后在天津南开大学历任教授,概率信息教研室主任、数学系副主任。1984年5月至1989年5月任北京师范大学校长,是国内外著名的数学家、中国科学院院士、北京师范大学教授兼任汕头大学数学研究所所长。曾任中国数学会理事,中国科学技术协会第三届委员会委员,中国高教学会常务理事,中国人才学会副理事长,中国自然辩证法研究会常务理事,《中国科学》、《科学通报》等杂志编委,《现代数学基础丛书》副主编等职。1988年获澳大利亚麦克里(Macquarie)大学名誉科学博士学位。

王梓坤多年从事数学的教学和研究工作,尤其在概率论的理论研究和关于概率论的应用方面取得了突出成果。在随机过程等研究中彻底解决了生灭过程的构造问题,创造了极限过渡的概率构造法,求出了生灭过程泛函的分布。最先引进多参量Omstein -Uhlenbeck过程,并取得系统成果。研究布朗运动与位势论的关系,求出布朗运动末离球面时间、位置、极大游程的分布,获得马尔科夫过程的常返性、零一律等成立的条件。在国内最早研究随机泛函分析,得到广义函数空间中随机元的极限定理。创造了多种统计预报方法及供导航之用的数学方法。王梓坤著有多部专著,发表数学论文和科普文章70余篇。专著有《概率论基础及其应用》、《概率与统计预报》、《随机过程论》、《生灭过程与马尔可夫链》、《布朗运动与位势》、《科学发现纵横谈》、《科海泛舟》。其研究成果多次获奖:1978年获全国科学大会奖,1981年获全国新长征优秀科普作品奖,1982年获全国自然科学成果奖,1985年获国家教委科学技术进步奖。生平事迹被收入《世界名人录1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)。黄春辉

——中国科学院院士、无机化学家

黄春辉,女,1933年5月4日出生于河北邢台,祖籍江西吉安。父亲是一位土木工程师,母亲是一位小学教师。自幼时起,严格的家庭教育使她养成了兢兢业业、不敢懈怠的精神。1951年黄春辉由上海考入清华大学化学系,1952年院校调整转入北京大学,1955年毕业于北京大学化学系。历任北京大学化学系助教、讲师、副教授、教授。曾任中国稀土学会理事,稀土化学及湿法冶金专业委员会副主任,中国化学会无机化学专业委员会委员,北京大学稀土化学研究中心副主任等职。现任北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师,《中国稀土学报》常务编委,《无机化学》编委。2001年当选为中国科学院院士。她曾作为访问学者于1981-1983年间在美国能源部Ames国家实验室和Ari-zona大学化学系进行过合作研究。此外,还先后赴比利时、法国、德国、英国、日本、苏联、意大利和新加坡等国参加学术会议、科学考察或短期访问。自1992年起享受国务院颁发的特殊津贴。

黄春辉早期主要从事稳定同位素的分离和分析,参加过我国重水工厂的生产工艺研究、重水分析方法的研究以及珠穆朗玛高海拔地区天然水中同位素含量分布的研究,为我国的重水生产做出一定的贡献。

20世纪70年代后期,黄春辉开始从事稀土分离化学和稀土配位化学的研究。由她主持研究的“稀土萃合物和萃取机理的研究”于1988年获教委科技进步二等奖。直至目前为止,生产中一直沿用这一研究成果。

黄春辉还参加了多种稀土萃取分离工艺的研究,获得过1978年全国科技成果奖,1988年国家自然科学三等奖,1989年国家教委科技进步一等奖。

20世纪80年代后期,黄春辉在稀土分离化学及配位化学研究的基础上又开展了分子基功能材料及其超薄膜的研究。在稀土光致发光材料的研究中,将荧光性能优越的稀土配合物制成两亲性分子,利用LB膜技术可在分子水平上精确控制膜厚的优点,成功地应用到光学微腔的组装上,首次在稀土配合物的光学微腔中观察到荧光亮度增强和寿命缩短这两个介观物理现象。在电致发光方面,以镐、轼为发光物质,使它们的发光度达到目前同类工作的文献的最高值。首次将稀土配合物大阴离子引入到二阶非线性光学材料中,使染料分子的光学二阶非线性系数有大幅度的提高,并对其机理进行了深入的探讨。此外,还研究了一系列Qo氨竣及多氨多竣单加成衍生物的光物理、光化学及表面化学行为。以上的部分内容获1996年教委科技进步二等奖。

黄春辉长期从事教学工作,她热爱教育事业,热爱自己的学生,富于奉献精神。她在指导研究生时,在强调实事求是、精益求精的同时,更强调调动学生自身的创新精神。在指定论文题目时,从不将指标定死,而是留有余地,给学生自由发挥的足够空间。黄春辉前后共培养硕士生11名、博士生19名。其中一名博士生获1996年中国化学会青年化学奖,并获得1997年首届全国优秀博士论文奖;另一名获得1999年中国大学生“五四奖学金”;一名年轻教师获1998年中国化学会青年化学奖,并获1998年国家杰出青年基金资助。黄春辉本人也于1996年和1998年两度获得北京大学优秀博士生导师奖励。截至2003年12月,黄春辉先后共发表论文350余篇,她著有《光电功能膜》(北京大学出版社,2001年)、《稀土配位化学》(科学出版社,1997年)。参加编写了《无机化学丛书第七卷——铳与稀土元素》(科学出版社,1992年)并负责全卷统稿,《稀土》(冶金出版社,1995年第二版),《高等无机化学实验》(北京大学出版社,1987年)。

游效曾

——中国科学院院士、著名化学家

游效曾1934年1月24日出生,吉安县永阳镇游家村人。1955年武汉大学化学系硕士。南京大学化学化工学院和国家配位化学重点实验室学术委员会主任,化学系教授,博士生导师,中国化学会常务理事及无机化学学科委员会主任,国务院学位委员会委员,国家自然科学奖和国家自然科学基金委员会评审组成员,《无机化学》副主编,国际《无机化学评论》等杂志编委。

游效曾长期从事配位化合物的合成、结构、成键和性质以及光电分子材料组装的基础研究,出版专著四部,发表论文200余篇。在合成新型和功能性配合物方面,发展了混合三聚全等新型反应,合成了一系列配合物,测定并阐明了其微观结构及其性质的关系,丰富了无机结构化学的内容。在谱学和机构研究方面建立了一系列配合物的基本物理化学参数。在谱学理论方面开拓了化学位移计算方法,提出了一些规律的结论。其研究成果多次获奖:先后获1987年国家教委科技进步二等奖,1989年国家教委科技进步一等奖和1990年国家自然科学三等奖。1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)

欧阳自远

——中国科学院院士、天体化学与地球化学家、中国绕月探测首席科学家

欧阳自远,1935年10月9日生于吉安,原籍江西上饶。1956年毕业于北京地质学院。1960年中国科学院地质研究所矿床学副博士研究生毕业。1964年至1978年,在中国科学院贵阳地球化学研究所从事科研工作。负责我国地下核试验地质综合研究,系统开展各类地外物质(陨石、宇宙尘、月岩)、比较行星学、天体化学与地球化学的研究。建立了铁陨石成因假说,吉林陨石的形成演化模式与多阶段宇宙线照射历史的理论;提出地球多阶段转变能的新的演化模式,地质体中宇宙尘的判断标志;补充并发展了太阳星云化学不均一性模式与理论;论证中国K/T界面撞击事件,提出并证实新生代以来6次巨型撞击诱发地球气候环境灾变的观点;论证组成地球原始物质的不均一,性、地球两阶段形成与多阶段演化及对成矿与构造格局的制约,提出地球与类地行星的非均一组成与非均变演化的理论框架。近年来,积极参与并指导了中国月球探测的短期目标与长远规划的制订。最近被确定为中国月球探测丄程首席科学家。他希望自己有生之年,至少能实现两次探月计划。

1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)。现任中国科学院地球化学研究所研究员、贵州省科协主席。

熊大闰

——中国科学院院士、天文学家

熊大闰,1938年9月160生于江西吉安,原籍江西南昌。1962年毕业于北京大学地球物理系。中国科学院紫金山天文台研究员,国家攀登计划项目“天体剧烈活动的多波段观测和研究”首席科学家。在恒星对流理论以及与之有关的恒星结构、演化和脉动稳定性问题的研究中,摒弃了传统的混合长的对流理论,发展了一种独立的非定常恒星对流的统计理论和一种非局部对流的统计理论,并成功地将它们用于变星脉动和大质量恒星演化的理论计算,解释了变星脉动不稳定区红端边界,克服了传统理论在大质量恒星演化计算中著名的所谓半对流区的理论困难。较之传统理论,新理论得到与观测更为相符的结果。1991年当选为中国科学院院士 (学部委员)。

徐建中

--中国科学院院士、工程热物理专家

徐建中,1940年3月3日生于江西吉安,原藉辽宁北镇。1963年毕业于中国科学技术大学。1967年中国科学院力学研究所研究生毕业。中国科学院工程热物理研究所研究员。长期从事叶轮机械内部流动的研究。建立叶轮机械三元激波理论,提出广义回转面的概念,改进两类流面上的计算方法,发展了叶轮机械三元流动理论体系。对跨声速流动和粘性流动中的一些重要问题,提出了若干概念和求解方法,如跨声速流函数方法、拟流函数法、粘性层模型和相干粘性层模型、略微简化Navier-Stokes(SRNS)方程、时空守恒(STC)格式等。将三元流动理论、所发展的计算方法和其他研究成果成功地用于设计,为建立我国自己的叶轮机械气动设计体系做出了贡献。1995年当选为中国科学院院士。

相关地名

吉安市

相关地名