第二章 默而识之,学而不厌

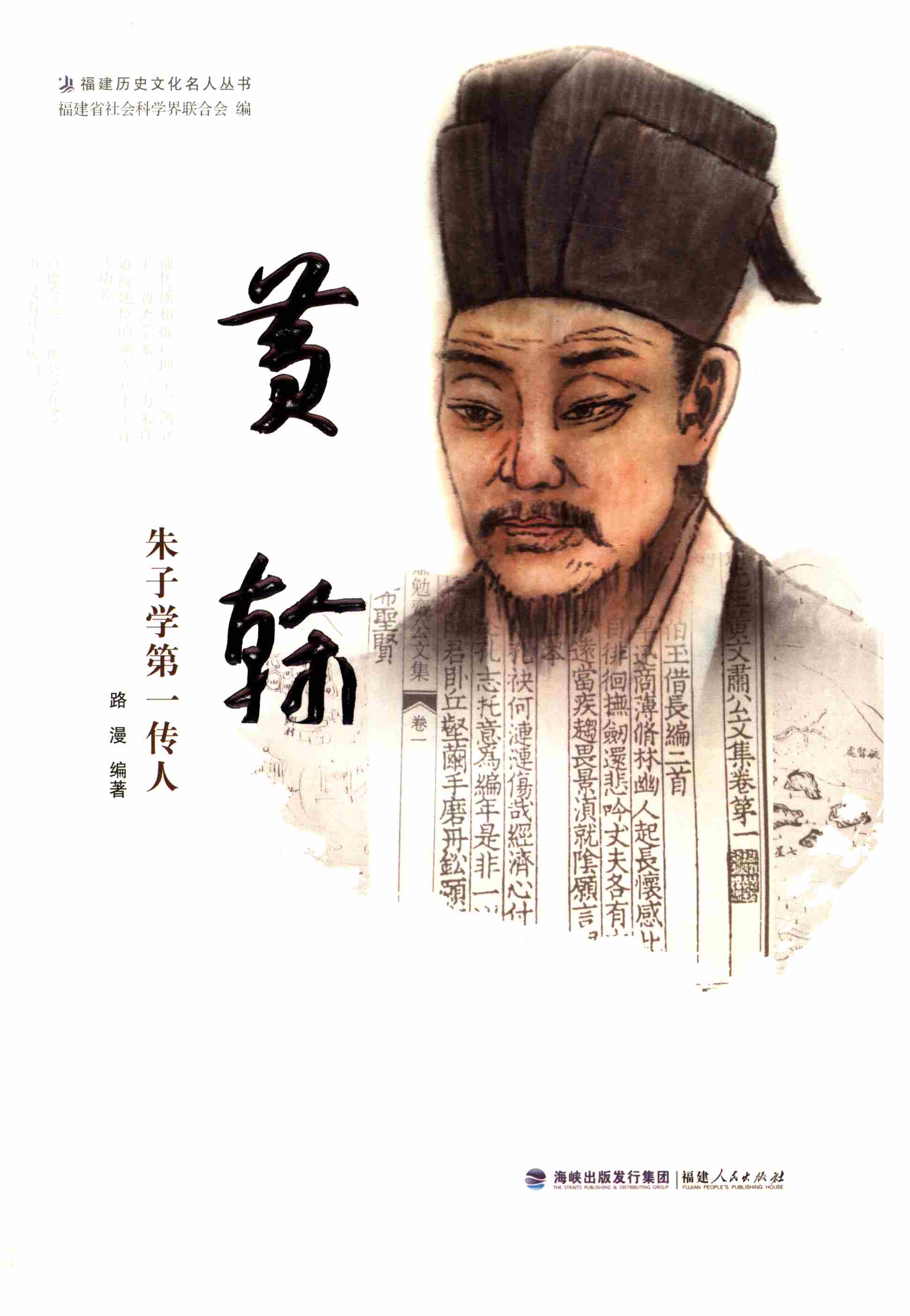

| 内容出处: | 《黄榦:朱子学第一传人》 图书 |

| 唯一号: | 130820020230008972 |

| 颗粒名称: | 第二章 默而识之,学而不厌 |

| 分类号: | B244.99 |

| 页数: | 10 |

| 页码: | 015-024 |

| 摘要: | 本章详细描述了黄榦的出身和家族传承,包括他的父亲、祖父和曾祖父的事迹,还介绍了黄榦的家乡青山村和福州的历史背景。文章还提及了黄榦的早期教育和受到的启蒙,以及他父亲黄瑀在地方任职时的廉政治绩。 |

| 关键词: | 黄榦 家族背景 事迹 |

内容

黄榦以古人为榜样,“亦将括旧闻,总疏百氏,叙述十经,翱翔蕴奥,以成一家之言”。他希望自己活得慷慨潇洒些,“大丈夫虽不成名,要当慷慨!”

庐墓守孝

乾道四年(1168年),由于积劳成疾,黄瑀最终累倒在任上。宦海一生的他,傲视权贵,执法不阿,刚正廉明,两袖清风,周济贫穷,赈救饥乏。一生“为文不追求时好,为吏一心营职,其清苦之操,非人所堪,而聪明仁爱,所以惠于民者,亦非人之所能及也”。知永春时,他四时勤于指导农事,颇有政事,永春县百姓感激黄瑀的功德,立生祠纪念。去世后入祀名臣、乡贤二祠。朱熹撰写了《朝散郎黄公墓志铭》一文祀之:

始予试吏泉之同安,闻旁邑永春,有贤令尹曰黄公,公廉强介,察见防隐,吏不能欺而民不忍弊,它县民有冤讼,率请诿公以决,其条教科指,操验稽决,人皆传诵以为法。间尝以檄书案事,涉其境,道旁小民称说令尹不吝其口。其禁令要束,大抵皆敦礼义、厚风俗、戢吏奸、恤民隐之意,其言明白简切而其达之也。远近幽隐,无不暨焉,过门入谒,则公方危坐堂上,阅学宫弟子程课,庭中阒然无人声。问公所以为此者,公不鄙告语甚悉,恨所案事有程,不得久留,听公语也,泉之士大夫,为予言,永春自故司谏江公民表为令,有善政,民称思之,以为无能继者。今黄君节守,殆无愧江公,而吏事精密,有过之者……

平生一以直道自任,未尝小降辞色,以希荐宠。为御史时当病甚,临安守赵公子潇,亦以廉节著,被旨视公家事,见其箧椟萧然,衣无兼副,俯仰叹息者久之。卒日,家无余财,凡此皆人之所甚难,独公之所甚易。

人固多能言之,顾中犹有大于此者,不幸未试而人亦莫之知也。盖公在台时,与殿中侍御史杜公莘老雅相好,每以节义相勤勉,一日杜以公疾来问讯,连呼不应,乃大呼曰:“吾今日击去王继先矣!”公矍然起坐曰:“君能任职,吾不病矣!”探枕中片纸示之,乃疏继先罪状,甚悉继先者,以医得幸,罪恶盈溢,公意盖有待也。居无何,杜以论宦者张去,为不效求去。公就与别,喟然太息曰:“君厚自爱,吾亦从此逝矣。”即日上疏请去,以此视公之志,岂但欲为其所,已为者而止哉!是宜伐石刻辞,以告后世之君子,乃为之序其事,而铭之。

铭曰:

我观黄公,古人之风,其刚方而洁廉者,义之操;其慈爱而惠利者,仁之功。其仁虽仅得施于十室之聚,其义则未及折乎百,王之锋遽抱其余,以息乎此,尚有以启,厥后于无穷。

对于黄瑀的离世,家人悲痛欲绝。唯一庆幸的是,他的四个儿子黄杲、黄东、黄查、黄榦,从小受到严格家庭教育,都大有作为,与他们父亲一样,个个名重儒林,为官时恪守本分,为民时淡泊守志。

据《长乐县志》载,黄杲(1140—1179),字教卿,黄瑀长子。生有奇质,警悟过人,既长从学于朱考亭之门,益自植立,优于文学,端详典雅,有非一时文士所及者。登绍兴三十年(1160年)庚辰科梁克家榜进士,拜宣教郎,擢江西提刑司检法,风节惠爱,著闻于时。著有《辛亥问答》诸书行于世,事迹列入史志儒林传。

县志又载,黄东(1143—1200),字仁卿,黄瑀次子。质敏而简默,学优而早著,师事朱紫阳先生,经业进士,官从政郎,南剑州沙县丞,转文林郎,监衢州税务,转承直郎改秩通直郎,知吉州万安县事,无大小寮属咨焉,廉取诸人,恩待弟妹,不以其道之,贫安之,若将终身。授乐安县令,著《春秋大旨》诸书行世,列史志儒林传,勉斋公(黄榦)为其撰墓表,这是后话。

话说中国古代,父母死了是三年之丧,就是说要守孝三年。所谓圣朝以孝治天下,做官的人,不管文官武官,也不管官做得多大,凡遇到父母之丧,如果不马上请假还乡,那是不对的,监察御史马上就会提出弹劾,可以处分到永不录用的程度。

此时,黄榦的三个哥哥从任上回乡丁忧守制,特别是年仅17岁的他要求单独为父亲庐墓守孝。所谓庐墓,是指古时候父母或师长过世,服丧期间在墓旁搭盖草屋居位,守护坟墓。

尽管如此,黄榦仍然不忘专心攻读。他每天从早到晚读书,常常是废寝忘食,累了还不去休息。

峰峦叠嶂、千峰滴翠,秀竹繁茂、鸟语花香。每天夜幕降临,一座坟墓旁的茅屋前,溪水流淌的声音和山谷里的风声渗入骨髓。天黑了,皎洁的月光照射进来,大山雀轮番鸣叫。

在茅屋里都能听见外面水声,蒙在灵魂上的灰尘仿佛也被冲洗得干干净净。大山的夏夜屋里有时也闷热难忍,黄榦最爱做的一件事便是拿着书走到飞瀑似的月光下读书,他一页一页地翻着,一点也不动声色。

清澈的月光如流水一般,从夏日的夜空潺潺地流淌下来,在茅屋周围慢慢地蓄积盈满,荡漾起一个月光的池塘。黄榦在躺椅上乘凉,手中的蒲扇轻轻一摇,欸乃的舟楫一般,晃动起旁边的一丛芬芳的花草,飘浮起花草下唧唧的虫鸣,似乎吸引驻足的仙女流连忘返。

黄榦很喜欢这样的氛围,当月亮慢慢地走动着,他拿着书也随着月光一边走一边看,一直到月光消失为止。

每当抬头追慕乘风而去的先贤隐士,手中的卷册似乎化作缕缕青丝盘旋逸飞。黄榦生怕惊扰了流萤,却发现它们互相追逐起来,难道这就是知识的力量吗?讶异片刻,恍然而起地拊掌絮语:“书中的美,书中的韵,书中的灵魂,这才是读书的万妙所在啊!”诚然,书里有纤毫毕现,有煽情落泪,有气势恢弘,有博大精深,世间万物又有多少可以不羁在外呢?至于黄榦嘛,可他还为之动容,付之涕泗横流,感慨至深。顾视两无言,书中可自现。

科考失意

黄榦在大山中一待就是三年,寸步不离。乾道七年(1171年),守孝结束后,大哥黄杲和母亲都劝黄榦要继续致力于举业,不可半途而废。大哥黄杲曾对他说:“如果你想完成父亲的遗愿,就应该致力于举业。”黄榦给大哥的答复是,他决定参加第二年的乡试,但他只准备努力一年,考试一次。如果不被录取,则从此放弃不问。

由此看来,依黄榦的本性,他不甚热衷于科举考试,只是不好违背父愿,再加上众亲友的善意相劝,才勉强答应去参加一次乡试。

黄榦只埋头准备了一年,便取得了许多人一生都望尘莫及的好成绩,足以证明他的确是才华横溢。在即将参加会试的时候,大家都认为黄榦定能一举夺魁,他自己也颇为自负、信心十足。虽然他参加乡试时有些勉强,不过如今对会试,黄榦抱有极大的希望。

可是造化弄人,命运与黄榦开了个天大的玩笑。他虽有奇才,但颇不得志,好端端的一条金光大道,却因在一场科场案中受牵连,从科举的金字塔上重重地摔了下来。

原来,黄榦赴京参加会试时,某考官因为家人受贿,在考官不知情的情况下将考题泄露了出去。其实这位考官很清廉,可他本人万万没有想到被家人给害了,贪财的老婆与外人勾结,在开科考试那些天,就利用给考官送茶水的机会,吩咐仆人把考题答案贴藏在茶杯底下送去,结果阴差阳错地送给了黄榦。黄榦以为考场送来了茶水,正高兴时,当场举杯畅饮,监考人员发觉杯底有异样,立刻训斥黄榦停笔并叫人将他带走。审问中,刑部问不出黄榦关于案情的来龙去脉,而他整个人也被搞糊涂了,不知道究竟是怎么回事。最终查明,这位考官被以“纵容家人,内外勾结,科考舞弊,收取贿赂等若干罪名”发配到了边疆。然而,最倒霉的是黄榦,他最终被定为考试作弊,当场逐出,永不录用!

这个打击实在太大了,无论是谁一下子都难以接受,黄榦也不例外。当事情发生以后,他的心情是非常沉重的,也是非常复杂的。

古代科举,曾有不少“失意者”坚信“天生我材必有用”,并成就了一世英名。

黄榦也不例外,他并不想放弃自己的尊严,而是要从跌倒的地方站起来,走出一条属于自己的人生之路。他认为墨翟、孙膑、司马迁都曾遭受过不幸,但他们把不朽的著作如《薄丧》《孙膑兵法》《史记》留给了后代。还有,唐代诗人张继考场失败后,仍能留下“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”这样的千古绝唱。他相信自己也一定能有所作为。

黄榦总是以这些古人为榜样,“亦将括旧闻,总疏百氏,叙述十经,翱翔蕴奥,以成一家之言”。他希望自己活得慷慨潇洒些,“大丈夫虽不成名,要当慷慨!”

回到家中不久,黄榦到甘液坊的拙斋书院学习儒学和古文词赋。甘液坊在今天的福州南后街一带。这里有一家林姓望族,其家藏书之丰,达数万卷。在书院坐班的是一位林家进士郎,名叫林之奇。这位先生学识渊博,弟子众多,有不少著述。大哥黄杲也是进士出身,与林进士是忘年交。通过这层关系,黄榦得以师从林之奇,能够自由出入林家。

林之奇(1112—1176),字少颖,号拙斋,世称三山先生,侯官(今福州)人。林之奇是南宋福建名儒,著名理学家,以研究书经学知名于当世。他曾师从浙东名儒“大东莱”吕本中。吕教之以广大为心、以践履为实。林之奇在吕氏门下被称为高徒。当时,与林氏同时从学的还有福州李楠、李樗兄弟,均为当时的著名学者。黄榦曾评价说:“吾乡之士,以文辞行义为学者宗师,若李若林,其杰然者也。”后吕本中之侄“小东莱”吕祖谦入闽师从林之奇,就在他创建的拙斋书院从学。

据《宋元学案·紫微学案》记载,当时林之奇门下弟子达数百人。林之奇在福建早期理学传播史上,有着承上启下的重要作用。

进入林家,看着众多的藏书,黄榦便如鱼得水,认真品读,深入揣摩。他如饥似渴地借阅着林家丰富的藏书,大大扩展了知识面,弥补了之前的不足。

远器之才

淳熙二年(1175年)春,黄榦选好了动身之日,告别了母亲后,便带着强烈的求知欲望,只身投奔远在江西吉安县为官的二哥黄东。一路上,赶路投宿之暇,他仍捧书攻读,手不释卷。

半个月后,黄榦才到达目的地。由于劳累过度,黄榦不幸染疾落榻,迫不得已,只好聘请当地郎中调治。转眼之间,黄榦一病就是一个月,所带盘费殆尽。

为了不给二哥黄东增加负担,黄榦凭着自己的能力与努力,在当地谋得一份差事。然而,刚开始不是很适应,水土不服等各种因素时常困扰着他。由于第一次离开家乡到了一个陌生的环境,一切都是从头开始。可黄榦凡事都亲力亲为,很快便适应了下来。

生活的环境和经历,锻炼和培养了黄榦的承受力和忍耐力,也让他变得很有主见。这些无形的收获都为他后面到武夷山拜师求学打下了坚实的基础。因此,每次遇到困难,黄榦从不轻易向人诉苦,而是将它装在心里,自己一点点地努力,慢慢地将之一口口地吞掉。

黄榦平时寄居于二哥任所,日夜苦读,学问日精。

一个风和日丽的日子,黄东雅兴大发,带着黄榦拜访清江县名士——刘清之。

刘清之(1134—1190),字子澄,人称静春先生,南宋临江军(今江西清江)人,后迁庐陵(今江西吉安)。绍兴二十七年(1157年)进士及第,调宜春县主簿,改建德县主簿。历任万安县丞、宜黄知县、太常寺主簿、袁州知州。以廉洁奉公、救荒利民而闻名于时。

根据《宋史》记载,刘清之是南宋初期著名的理学家。他入仕之后就跟随朱熹学习,著述甚丰,活跃在当时理学的第一线,是朱熹的得意门生。由于朱熹与刘清之两人年纪相仿,理学观念趋同,他们在师徒关系之外,友谊和私交的情分也非常浓厚。

黄东兄弟俩到刘清之府上时,正遇见一位书生在刘清之书斋中作“怨慕声”之题。“怨慕”就是“思慕”的意思,出自《孟子·万章上》,其中孟子说“舜思慕父母”。书生想了半天也没做出来,样子很狼狈。此时,黄榦二话不说,接过刘清之手中的笔和纸,援笔立就,手捧所做呈上,他在文章中加入“为舜也父者,为舜也母者”一句。书生百思不得其解,黄榦说:“此句出自《礼记·檀弓》。”

刘清之见状,微笑地点点头,称赞黄榦才思敏捷。事后,刘清之发现黄榦才貌很不一般,对道学的悟性也很高,觉得他今后必成大器,便对黄榦说:“子乃远器,时学非所以处子也。”并决定推荐他到朱熹门下受业,此时,朱熹的理学思想体系已经基本构架,通过讲学以及和其他学派的辩论已闻名遐迩。

由于刘清之平时非常崇尚朱子之学,史书称他“及见朱熹,尽取所习焚之,慨然志于义理之学”。对眼前的这位青年俊才,刘清之颇为欣赏,认为朱子学更有利于他顺利成才。后来,刘清之病逝后,黄榦在祭祀他的文中写道:“榦也颛愚,少无师承,年已逾冠,始来庐陵(吉安)。抠衣趋隅,历问所学,直指前修,以警后觉。”

黄榦凡事必须经过家里许可。《宋史》载:“黄榦家法严重。”此次外出求学也不例外,后来,母亲叶氏终于同意他的请求。刘清之欣喜过望,随即书信一封于朱熹,将黄榦推荐到朱熹那里深造,开启了黄榦一生与朱熹的忘年之谊。

庐墓守孝

乾道四年(1168年),由于积劳成疾,黄瑀最终累倒在任上。宦海一生的他,傲视权贵,执法不阿,刚正廉明,两袖清风,周济贫穷,赈救饥乏。一生“为文不追求时好,为吏一心营职,其清苦之操,非人所堪,而聪明仁爱,所以惠于民者,亦非人之所能及也”。知永春时,他四时勤于指导农事,颇有政事,永春县百姓感激黄瑀的功德,立生祠纪念。去世后入祀名臣、乡贤二祠。朱熹撰写了《朝散郎黄公墓志铭》一文祀之:

始予试吏泉之同安,闻旁邑永春,有贤令尹曰黄公,公廉强介,察见防隐,吏不能欺而民不忍弊,它县民有冤讼,率请诿公以决,其条教科指,操验稽决,人皆传诵以为法。间尝以檄书案事,涉其境,道旁小民称说令尹不吝其口。其禁令要束,大抵皆敦礼义、厚风俗、戢吏奸、恤民隐之意,其言明白简切而其达之也。远近幽隐,无不暨焉,过门入谒,则公方危坐堂上,阅学宫弟子程课,庭中阒然无人声。问公所以为此者,公不鄙告语甚悉,恨所案事有程,不得久留,听公语也,泉之士大夫,为予言,永春自故司谏江公民表为令,有善政,民称思之,以为无能继者。今黄君节守,殆无愧江公,而吏事精密,有过之者……

平生一以直道自任,未尝小降辞色,以希荐宠。为御史时当病甚,临安守赵公子潇,亦以廉节著,被旨视公家事,见其箧椟萧然,衣无兼副,俯仰叹息者久之。卒日,家无余财,凡此皆人之所甚难,独公之所甚易。

人固多能言之,顾中犹有大于此者,不幸未试而人亦莫之知也。盖公在台时,与殿中侍御史杜公莘老雅相好,每以节义相勤勉,一日杜以公疾来问讯,连呼不应,乃大呼曰:“吾今日击去王继先矣!”公矍然起坐曰:“君能任职,吾不病矣!”探枕中片纸示之,乃疏继先罪状,甚悉继先者,以医得幸,罪恶盈溢,公意盖有待也。居无何,杜以论宦者张去,为不效求去。公就与别,喟然太息曰:“君厚自爱,吾亦从此逝矣。”即日上疏请去,以此视公之志,岂但欲为其所,已为者而止哉!是宜伐石刻辞,以告后世之君子,乃为之序其事,而铭之。

铭曰:

我观黄公,古人之风,其刚方而洁廉者,义之操;其慈爱而惠利者,仁之功。其仁虽仅得施于十室之聚,其义则未及折乎百,王之锋遽抱其余,以息乎此,尚有以启,厥后于无穷。

对于黄瑀的离世,家人悲痛欲绝。唯一庆幸的是,他的四个儿子黄杲、黄东、黄查、黄榦,从小受到严格家庭教育,都大有作为,与他们父亲一样,个个名重儒林,为官时恪守本分,为民时淡泊守志。

据《长乐县志》载,黄杲(1140—1179),字教卿,黄瑀长子。生有奇质,警悟过人,既长从学于朱考亭之门,益自植立,优于文学,端详典雅,有非一时文士所及者。登绍兴三十年(1160年)庚辰科梁克家榜进士,拜宣教郎,擢江西提刑司检法,风节惠爱,著闻于时。著有《辛亥问答》诸书行于世,事迹列入史志儒林传。

县志又载,黄东(1143—1200),字仁卿,黄瑀次子。质敏而简默,学优而早著,师事朱紫阳先生,经业进士,官从政郎,南剑州沙县丞,转文林郎,监衢州税务,转承直郎改秩通直郎,知吉州万安县事,无大小寮属咨焉,廉取诸人,恩待弟妹,不以其道之,贫安之,若将终身。授乐安县令,著《春秋大旨》诸书行世,列史志儒林传,勉斋公(黄榦)为其撰墓表,这是后话。

话说中国古代,父母死了是三年之丧,就是说要守孝三年。所谓圣朝以孝治天下,做官的人,不管文官武官,也不管官做得多大,凡遇到父母之丧,如果不马上请假还乡,那是不对的,监察御史马上就会提出弹劾,可以处分到永不录用的程度。

此时,黄榦的三个哥哥从任上回乡丁忧守制,特别是年仅17岁的他要求单独为父亲庐墓守孝。所谓庐墓,是指古时候父母或师长过世,服丧期间在墓旁搭盖草屋居位,守护坟墓。

尽管如此,黄榦仍然不忘专心攻读。他每天从早到晚读书,常常是废寝忘食,累了还不去休息。

峰峦叠嶂、千峰滴翠,秀竹繁茂、鸟语花香。每天夜幕降临,一座坟墓旁的茅屋前,溪水流淌的声音和山谷里的风声渗入骨髓。天黑了,皎洁的月光照射进来,大山雀轮番鸣叫。

在茅屋里都能听见外面水声,蒙在灵魂上的灰尘仿佛也被冲洗得干干净净。大山的夏夜屋里有时也闷热难忍,黄榦最爱做的一件事便是拿着书走到飞瀑似的月光下读书,他一页一页地翻着,一点也不动声色。

清澈的月光如流水一般,从夏日的夜空潺潺地流淌下来,在茅屋周围慢慢地蓄积盈满,荡漾起一个月光的池塘。黄榦在躺椅上乘凉,手中的蒲扇轻轻一摇,欸乃的舟楫一般,晃动起旁边的一丛芬芳的花草,飘浮起花草下唧唧的虫鸣,似乎吸引驻足的仙女流连忘返。

黄榦很喜欢这样的氛围,当月亮慢慢地走动着,他拿着书也随着月光一边走一边看,一直到月光消失为止。

每当抬头追慕乘风而去的先贤隐士,手中的卷册似乎化作缕缕青丝盘旋逸飞。黄榦生怕惊扰了流萤,却发现它们互相追逐起来,难道这就是知识的力量吗?讶异片刻,恍然而起地拊掌絮语:“书中的美,书中的韵,书中的灵魂,这才是读书的万妙所在啊!”诚然,书里有纤毫毕现,有煽情落泪,有气势恢弘,有博大精深,世间万物又有多少可以不羁在外呢?至于黄榦嘛,可他还为之动容,付之涕泗横流,感慨至深。顾视两无言,书中可自现。

科考失意

黄榦在大山中一待就是三年,寸步不离。乾道七年(1171年),守孝结束后,大哥黄杲和母亲都劝黄榦要继续致力于举业,不可半途而废。大哥黄杲曾对他说:“如果你想完成父亲的遗愿,就应该致力于举业。”黄榦给大哥的答复是,他决定参加第二年的乡试,但他只准备努力一年,考试一次。如果不被录取,则从此放弃不问。

由此看来,依黄榦的本性,他不甚热衷于科举考试,只是不好违背父愿,再加上众亲友的善意相劝,才勉强答应去参加一次乡试。

黄榦只埋头准备了一年,便取得了许多人一生都望尘莫及的好成绩,足以证明他的确是才华横溢。在即将参加会试的时候,大家都认为黄榦定能一举夺魁,他自己也颇为自负、信心十足。虽然他参加乡试时有些勉强,不过如今对会试,黄榦抱有极大的希望。

可是造化弄人,命运与黄榦开了个天大的玩笑。他虽有奇才,但颇不得志,好端端的一条金光大道,却因在一场科场案中受牵连,从科举的金字塔上重重地摔了下来。

原来,黄榦赴京参加会试时,某考官因为家人受贿,在考官不知情的情况下将考题泄露了出去。其实这位考官很清廉,可他本人万万没有想到被家人给害了,贪财的老婆与外人勾结,在开科考试那些天,就利用给考官送茶水的机会,吩咐仆人把考题答案贴藏在茶杯底下送去,结果阴差阳错地送给了黄榦。黄榦以为考场送来了茶水,正高兴时,当场举杯畅饮,监考人员发觉杯底有异样,立刻训斥黄榦停笔并叫人将他带走。审问中,刑部问不出黄榦关于案情的来龙去脉,而他整个人也被搞糊涂了,不知道究竟是怎么回事。最终查明,这位考官被以“纵容家人,内外勾结,科考舞弊,收取贿赂等若干罪名”发配到了边疆。然而,最倒霉的是黄榦,他最终被定为考试作弊,当场逐出,永不录用!

这个打击实在太大了,无论是谁一下子都难以接受,黄榦也不例外。当事情发生以后,他的心情是非常沉重的,也是非常复杂的。

古代科举,曾有不少“失意者”坚信“天生我材必有用”,并成就了一世英名。

黄榦也不例外,他并不想放弃自己的尊严,而是要从跌倒的地方站起来,走出一条属于自己的人生之路。他认为墨翟、孙膑、司马迁都曾遭受过不幸,但他们把不朽的著作如《薄丧》《孙膑兵法》《史记》留给了后代。还有,唐代诗人张继考场失败后,仍能留下“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”这样的千古绝唱。他相信自己也一定能有所作为。

黄榦总是以这些古人为榜样,“亦将括旧闻,总疏百氏,叙述十经,翱翔蕴奥,以成一家之言”。他希望自己活得慷慨潇洒些,“大丈夫虽不成名,要当慷慨!”

回到家中不久,黄榦到甘液坊的拙斋书院学习儒学和古文词赋。甘液坊在今天的福州南后街一带。这里有一家林姓望族,其家藏书之丰,达数万卷。在书院坐班的是一位林家进士郎,名叫林之奇。这位先生学识渊博,弟子众多,有不少著述。大哥黄杲也是进士出身,与林进士是忘年交。通过这层关系,黄榦得以师从林之奇,能够自由出入林家。

林之奇(1112—1176),字少颖,号拙斋,世称三山先生,侯官(今福州)人。林之奇是南宋福建名儒,著名理学家,以研究书经学知名于当世。他曾师从浙东名儒“大东莱”吕本中。吕教之以广大为心、以践履为实。林之奇在吕氏门下被称为高徒。当时,与林氏同时从学的还有福州李楠、李樗兄弟,均为当时的著名学者。黄榦曾评价说:“吾乡之士,以文辞行义为学者宗师,若李若林,其杰然者也。”后吕本中之侄“小东莱”吕祖谦入闽师从林之奇,就在他创建的拙斋书院从学。

据《宋元学案·紫微学案》记载,当时林之奇门下弟子达数百人。林之奇在福建早期理学传播史上,有着承上启下的重要作用。

进入林家,看着众多的藏书,黄榦便如鱼得水,认真品读,深入揣摩。他如饥似渴地借阅着林家丰富的藏书,大大扩展了知识面,弥补了之前的不足。

远器之才

淳熙二年(1175年)春,黄榦选好了动身之日,告别了母亲后,便带着强烈的求知欲望,只身投奔远在江西吉安县为官的二哥黄东。一路上,赶路投宿之暇,他仍捧书攻读,手不释卷。

半个月后,黄榦才到达目的地。由于劳累过度,黄榦不幸染疾落榻,迫不得已,只好聘请当地郎中调治。转眼之间,黄榦一病就是一个月,所带盘费殆尽。

为了不给二哥黄东增加负担,黄榦凭着自己的能力与努力,在当地谋得一份差事。然而,刚开始不是很适应,水土不服等各种因素时常困扰着他。由于第一次离开家乡到了一个陌生的环境,一切都是从头开始。可黄榦凡事都亲力亲为,很快便适应了下来。

生活的环境和经历,锻炼和培养了黄榦的承受力和忍耐力,也让他变得很有主见。这些无形的收获都为他后面到武夷山拜师求学打下了坚实的基础。因此,每次遇到困难,黄榦从不轻易向人诉苦,而是将它装在心里,自己一点点地努力,慢慢地将之一口口地吞掉。

黄榦平时寄居于二哥任所,日夜苦读,学问日精。

一个风和日丽的日子,黄东雅兴大发,带着黄榦拜访清江县名士——刘清之。

刘清之(1134—1190),字子澄,人称静春先生,南宋临江军(今江西清江)人,后迁庐陵(今江西吉安)。绍兴二十七年(1157年)进士及第,调宜春县主簿,改建德县主簿。历任万安县丞、宜黄知县、太常寺主簿、袁州知州。以廉洁奉公、救荒利民而闻名于时。

根据《宋史》记载,刘清之是南宋初期著名的理学家。他入仕之后就跟随朱熹学习,著述甚丰,活跃在当时理学的第一线,是朱熹的得意门生。由于朱熹与刘清之两人年纪相仿,理学观念趋同,他们在师徒关系之外,友谊和私交的情分也非常浓厚。

黄东兄弟俩到刘清之府上时,正遇见一位书生在刘清之书斋中作“怨慕声”之题。“怨慕”就是“思慕”的意思,出自《孟子·万章上》,其中孟子说“舜思慕父母”。书生想了半天也没做出来,样子很狼狈。此时,黄榦二话不说,接过刘清之手中的笔和纸,援笔立就,手捧所做呈上,他在文章中加入“为舜也父者,为舜也母者”一句。书生百思不得其解,黄榦说:“此句出自《礼记·檀弓》。”

刘清之见状,微笑地点点头,称赞黄榦才思敏捷。事后,刘清之发现黄榦才貌很不一般,对道学的悟性也很高,觉得他今后必成大器,便对黄榦说:“子乃远器,时学非所以处子也。”并决定推荐他到朱熹门下受业,此时,朱熹的理学思想体系已经基本构架,通过讲学以及和其他学派的辩论已闻名遐迩。

由于刘清之平时非常崇尚朱子之学,史书称他“及见朱熹,尽取所习焚之,慨然志于义理之学”。对眼前的这位青年俊才,刘清之颇为欣赏,认为朱子学更有利于他顺利成才。后来,刘清之病逝后,黄榦在祭祀他的文中写道:“榦也颛愚,少无师承,年已逾冠,始来庐陵(吉安)。抠衣趋隅,历问所学,直指前修,以警后觉。”

黄榦凡事必须经过家里许可。《宋史》载:“黄榦家法严重。”此次外出求学也不例外,后来,母亲叶氏终于同意他的请求。刘清之欣喜过望,随即书信一封于朱熹,将黄榦推荐到朱熹那里深造,开启了黄榦一生与朱熹的忘年之谊。

知识出处

《黄榦:朱子学第一传人》

出版者:福建人民出版社

本书共分六章,内容包括:清廉一脉,儒林门第;默而识之,学而不厌;志坚思苦,勤奋为本;尊师崇儒,理学为宗;学以致用,力行为上;自励教人,持恒以贵。

阅读