第四节 音乐有声能表意 最高境界为和谐

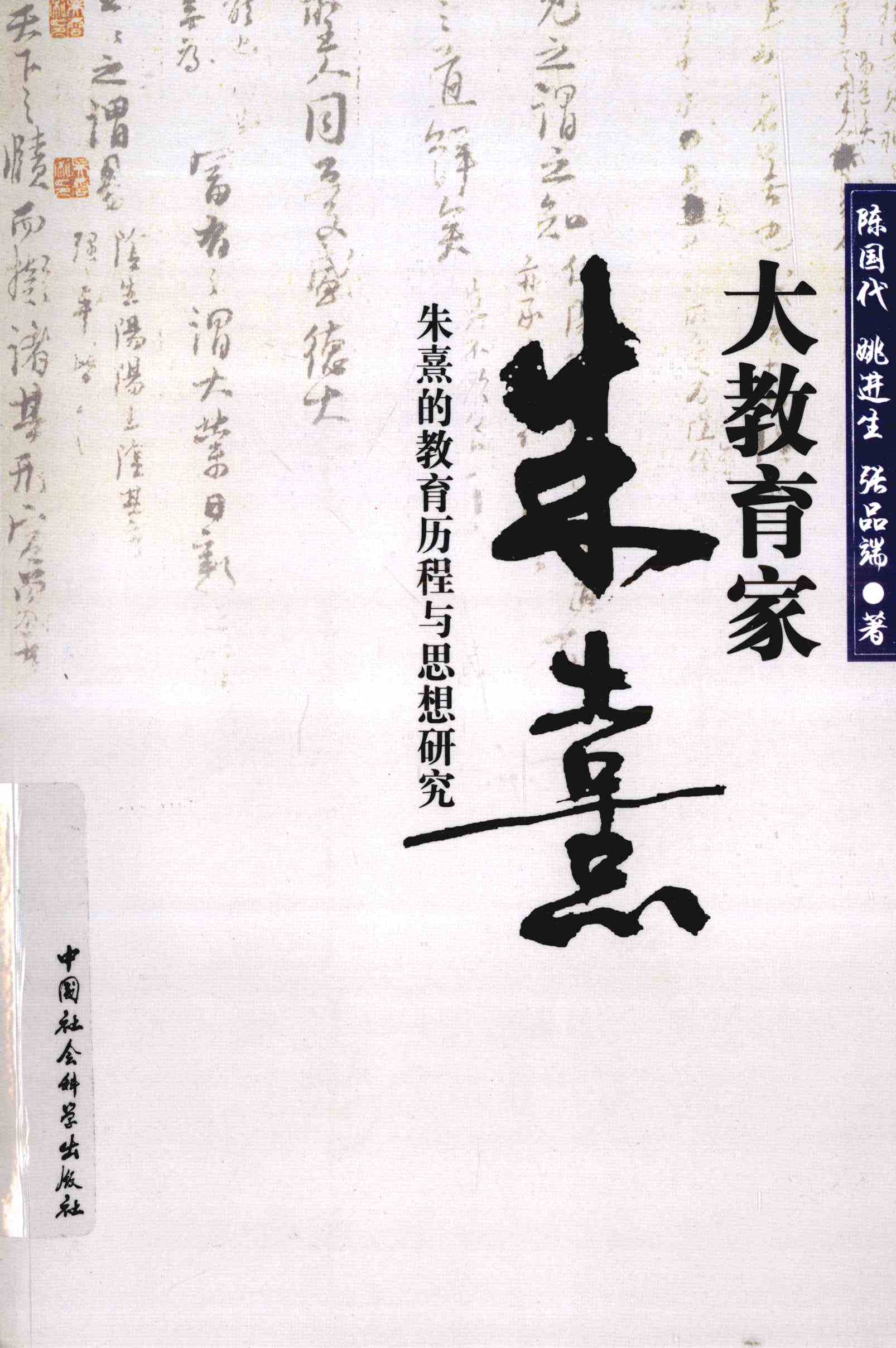

| 内容出处: | 《大教育教朱熹》 图书 |

| 唯一号: | 130820020210000208 |

| 颗粒名称: | 第四节 音乐有声能表意 最高境界为和谐 |

| 其他题名: | 朱熹的音乐教育思想 |

| 分类号: | G40-09;B244.7 |

| 页数: | 13 |

| 页码: | 435-447 |

| 摘要: | 朱熹能够与学者共讲琴法、讨论古今之乐,说明音乐教育是朱熹的讲学之组成部分。有音乐讲学,则有其思想之存在。研究朱熹生平事迹与朱熹思想的人,以及部分研究古代音乐史的人,对此环节已有部分的揭示与某些层面的探讨。已故著名朱子学专家钱穆先生,生前数十年致力于朱熹研究,在《朱子学提纲》中给出一个定论,有“朱子好琴,精于乐律”之说。治理社会、国家的王道,不外乎“礼乐刑政”,故高明的统治者,无不重视礼教与乐教。华夏民族源远流长,自夏商周三代之始,礼乐教化之功能就得到广泛应用与流布。礼乐,成为中华民族古代文明的根本标志。讲究礼乐,成为社会进步、追求和谐的象征。 |

| 关键词: | 朱熹 音乐教育 教育实践 |

内容

《宋史》卷142志第95载:朱熹尝与学者共讲琴法,其定律之法:十二律并用太史公九分寸法为准,损益相生,分十二律及五声,位置各定。朱熹能够与学者共讲琴法、讨论古今之乐,说明音乐教育是朱熹的讲学之组成部分。有音乐讲学,则有其思想之存在。研究朱熹生平事迹与朱熹思想的人,以及部分研究古代音乐史的人,对此环节已有部分的揭示与某些层面的探讨。已故著名朱子学专家钱穆先生,生前数十年致力于朱熹研究,在《朱子学提纲》中给出一个定论,有“朱子好琴,精于乐律”之说。鉴于此,我们研究朱熹的教育实践活动,探讨朱熹的音乐教育思想就显得非常有必要。本文将着重讨论朱熹的音乐教育思想。朱熹重乐教在《礼记·乐记》中有曰:“礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之。礼乐刑政,四达而不悖,则王道备矣。”治理社会、国家的王道,不外乎“礼乐刑政”,故高明的统治者,无不重视礼教与乐教。华夏民族源远流长,自夏商周三代之始,礼乐教化之功能就得到广泛应用与流布。礼乐,成为中华民族古代文明的根本标志。讲究礼乐,成为社会进步、追求和谐的象征。

礼乐文化与儒家思想的产生、发展有密切关系,探讨儒家教育思想,就不能脱离礼乐教化;以儒家思想治理国家,也就不能不施教礼乐。孔子是个大教育家,是个懂音乐、能作词曲的音乐教育家,对礼崩乐坏的现实感到担忧,其治国思想丰富,其中就有以礼乐教育国民、提高道德修养的宝贵思想。朱熹承续孔孟儒家思想,对周公“制礼作乐”的治理国家的制度倾注关怀,并在长期的教育实践过程中重视乐教的实施,其谦说自己弹琴技能不高,不能与琴师相提并论,不能援琴向门徒传授具体的弹唱演奏之技能,但他从形而上的理论高度谈论音乐教育为社会服务的思想,超出一般的感官享乐,这也是后世许多人所望尘莫及的。 就治理社会、国家而言,实施法律—道德—礼乐教育是三个不同层面的要求,也是人讲究人伦、社会秩序由强制性走向自觉性的必由之路。礼乐教育,恐怕是儒家教育的最高级别的教育。当然,礼与乐不同,各有具体内容,但二者关系最为密切,常常放在一起讲述。

在黎靖德所编的《朱子语类》卷92,是专门讨论古今之乐的内容之记载。参与讨论者有蔡元定、黄义刚、黄杲、廖德明、杨道夫、万人杰、李闳祖、滕璘、辅广、陈淳、王力行、陈文蔚、周僩、潘时举、熊节、包扬、叶贺孙、李方子、潘植等诸多弟子,这些门生是接受朱熹音乐教育的主要群体,但不一定是同一个班级的受学者。

在《朱子语类》卷22中,有门生问:礼乐之道,异用同体,如何?曰:礼主于敬,乐主于和,此异用也;皆本之于一心,是同体也。然敬与和,亦只一事。敬则和,和则自然敬。问:敬固能和,和如何能敬?曰:和是碎底敬,敬是合聚底和。盖发出来无不中节,便是和处。

问:礼乐同体,是敬与和同出于一理否?曰:敬与和同出于一心。曰:谓一理,如何?曰:理亦说得。然言心,却亲切。敬与和,皆是心做。曰:和是在事否?曰:和亦不是在事,在心而见于事。

朱熹承接儒家音乐思想传统,对古琴的音乐功能进行了深入的研究与探讨,深知音乐教育能使人心致中和而不妄,使人精神修养达到高境界。故其晚年还发动众多门人、亲友致力于《礼》、《乐》的资料收集、整理、编写。历代对朱熹之《礼》的研究与传承甚多,正史所载此类书目甚多,但后世无论是音乐教育、德育教育还是美学教育,都没有对朱熹重乐教产生足够的兴趣,故较少对其乐教进行深层次的研究与探讨。

朱熹著琴文琴作为乐器,在中国古代占有十分重要的地位,传说最早为神农所造,扬雄认为“昔者神农造琴以定神,禁淫嬖,去邪欲,反其真者也”。弹琴发音,所发之音具有中和之态,“大声不震哗而流漫,细声不湮灭而不闻”。占八音之首,故为人所重。且士大夫将琴乐修养,当做情操、才艺的重要标志。

汉儒重琴,宋儒也一样重琴,所著《琴操》,就是说鼓琴奏乐以表现操守,即表现人的情操和气节,把人格修养和塑造与琴乐紧密结合在一起考察。朱熹的思想,是通过其大量的著作得到具体的体现,其音乐教育思想,自然蕴涵于其著作中。

翻开朱熹的《朱子全书》,跃入读者眼帘的就有《琴》、《闻琴》、《琴操》、《赵君泽携琴载酒见访分韵得琴字》、《刘屏山复斋蒙斋二琴铭》、《黄子厚琴铭》、《琴铭》、《琴律说》、《声律辨》、《律吕新书序》等诸多篇名,这些成于不同的历史时期的作品,或言琴具,或言琴声,或言琴律,或言琴理,或言琴友,已有相当丰富的内涵,以朱熹的创作态度而言,这些涉琴之文,绝非泛泛之高谈虚论。

我们不能在此将其作品内容全部罗列,但可以从朱熹为门人蔡元定《律吕新书》所作之序看出朱熹撰文的目的与用意。序中讲到吹律未谐的部分,乃经由朱熹与蔡元定长子蔡渊(1156—1236年)的更改而定,说明朱熹是个掌握了“吹律”的人,这表明朱熹对该音律专书撰述与刊行倾注了心血,也表明朱熹对音乐的关注非同一般。就朱熹所写的大量诗、词来看,有些诗篇、辞赋,如《招隐操》、《虞帝庙迎送神乐歌词》、《水调歌头》等,是可以按律吟唱的。似乎可以说,尽管朱熹长期致力于著述、讲学,忙得不可开交,但音乐已成为其生活的一部分。朱熹知琴韵朱熹曾请人修制了一具琴,闲暇时应弦而歌,甚至在讲说音乐知识时,还边弹边唱边说,俨然是个地道的音乐教师。虽然他没有经常抚弦而歌,不以教授音乐为主要任务,但深于研究古代礼制的朱熹与音乐的关系,已不容后人忽略不理。

就艺术修养而言,朱熹除作诗之外,能弹琴,精音律,擅书法,好金石,通绘事,并说“此虽余事,然亦见游艺之不苟”,称得上是儒家学者中最能奉行孔子“游于艺”者。朱熹有时也谦说自己不能弹琴,但这只表明他没有时常反复的抚弦弹奏,在技艺上没有达到专门家那样娴熟而已。朱熹能弹琴是个不争的事实,更重要的是其知琴韵。

泉州德化人苏绍成,委业于天庆观,后隐于泉州北山,精于琴法。绍兴二十三年,二十四岁的朱熹官同安主簿,重其有德,曾往北山造访其庐,书“廉靖”二字与之,且铭其琴曰:养君中和之正性,禁尔忿欲之邪心。乾坤无言物有则,我独与汝钩其深后人署为《紫阳琴铭》,误以为是朱熹为自己的琴材所作之铭。

朱熹知琴韵,通过该铭表露,强调将天、地、人、器融合为一,展现了青年朱熹以天地人文自然为一体的美学思想。这种音乐审美的追求,就是本于自然,合乎于自然,又能超越于自然,使人心得到醇化。朱熹交琴友从朱熹的受学经历来看,他的早期琴学知识,得益于其师刘子翚和师叔刘甫,后来经常与师友抚琴交流,也使其获益匪浅。

刘子翚(1101—1147年)出身于名门望族,厌倦官场生活,担任福建路兴化军通判期满后,息影于武夷山下,屏居于建州崇安县五夫的潭溪上,在六经堂里教授子弟,课余时间,抚琴而歌,对朱熹的人生影响巨大。朱熹的琴学知识,最早来源于屏山先生。朱熹曾随刘子翚翻过梅岭到武夷山的水帘洞访问刘甫。刘甫与子翚为同族兄弟,隐居在山崖下的洞天里,晦迹读书、横吹铁笛,其笛声清脆悠扬,穿云裂石之声回荡在山野,也震撼着少年朱熹的心灵。朱熹能抚弦吹笛,大概离不开二位前辈的指教。

黄子厚即黄铢,为朱熹少年时期的同窗学友,也是受学于刘子翚等人,因科举连连失利,隐居于浦城,以能诗善歌而闻名,经常携琴过境访问朱熹,谈论之余,抚弦而歌,甚有动人处,朱熹为其琴作铭。

赵君泽雅好琴声,某年月从福州北上崇安五夫里访问朱熹,朱熹招集一批同人道友会聚,座上饮酒分韵,依字作诗,即诗度曲,依律而歌,成为音乐现场创作的交流会。

许闳是福州人,诗学黄铢,又问学于朱熹。淳熙九年十月十六日晚上,许闳挟琴过崇安五夫紫阳书堂,夜久月明,风露凄冷,挥弦度曲,声甚悲壮。朱熹受感动,作招隐操和反招隐操各一阕,并请黄铢、刘玶诸人相与共赋之,以备山中异时故事。

清江周道士,淳熙十二年十月三十日抱琴来武夷精舍访问朱熹,因朱熹身体欠佳,“有功衰之戚,不得听其抑按”。即不堪听其演奏而罢弹,朱熹以其能悟欧阳子所谓“理身入理琴,正声不可干以邪”的道理,特地作《赠周道士序》以赠之。 蔡元定是个博学多才、造诣很深的学者,师事朱熹四十年,彼此相互问学解难,朱熹视为畏友,实为高足,撰有《律吕新书》、《燕乐本原》等音乐专书。蔡元定能吹笛,曾截段小竹做成笛子吹出美妙的笛声来,但朱熹在审阅《燕乐本原》书稿时,却发现存在吹律未谐的问题。绍熙四年三月,蔡元定出游湖湘、吴越各地,朱熹尚有书信与之论音乐事,中有“律准前日一哥(蔡氏长子蔡渊)来此(考亭精舍),已刻字调弦而去,但中弦须得律管然后可定,然则此器亦是乐家第二义也”。庆元三年还给受伪学之禁的蔡元定写信,期待元定“归来更须细寻讨”,可是,残酷的事实是蔡元定被编管道州,折磨致死,未能同朱熹继续商定。朱熹不得不承担起重任,完成对吹律未谐的修正工作。可以说,《律吕新书》、《燕乐本原》的撰述完成,是朱熹与蔡元定及其子多次探讨、修订而成。朱熹在序中评价蔡元定的“律书法度甚精,近世诸儒皆莫能及”。下此定语,反映出两个问题,一是对蔡元定所作音乐专著水平的高于近世诸儒给予充分的肯定;二是对南宋音乐现状之衰敝提出批评。《宋史》对朱熹与蔡元定的音乐研究与成果,有专章记载。

詹体仁也是朱熹的高足,淳熙十五年为太学博士,绍熙四年除太常少卿,长期生活在都城,在杭州录得歌谱,回老家浦城令乐工以俗乐谱《诗经》中的风、雅、颂篇章,教人音乐,又以笙管吹习古诗“二南”、“七月”之属,其歌调却只用太常谱,尚可听。后吹《文王》诗,则其声都不成模样。这是朱熹访詹体仁时的亲眼所见,亲耳所闻之后的感受。朱熹又说:“然亦只做得今乐,若古乐必不恁地美。人听他在行在录得谱子。大凡压入音律,只以首尾二字,章首一字是某调,章尾即以某调终之。”朱熹列举数首后批评道:“元善理会事,都不要理会个是,只信口胡乱说,事事唤做曾经理会来。如宫、商、角、徵、羽,固是就喉、舌、唇、齿上分,他便道只此便了,元不知道喉、舌、唇、齿上亦各自有宫、商、角、徵、羽。何者?盖自有个疾徐高下。”《诗三百首》,既然分成风、雅、颂,名既不同,其声想亦各别,但詹体仁却没能区别对待,盲目套用,这与朱熹强调事事理会的格物致知的学问方法相去甚远,朱熹直接批评其下学工夫不足。朱熹论乐律弹琴唱歌离不开乐律,故朱熹亦加意于乐律的研究,且与众士友讨论之。庆元三年三月,朱熹在建阳沧洲精舍研究前人说琴的文字,“见人说琴无归著,谩疏所疑,得数千字”,这些文字直接表明朱熹对音乐的重视。

翻开黎靖德辑编的《朱子语类》,在卷第九十二中所载的文章,全是朱熹与众多门生讲论古今音乐的内容,涉及衡量尺度、十二律、五音,以及历代音乐著作,表明朱熹对律吕和音乐知识的了解已经达到某种程度的精通。

宋室南渡,许多音乐典籍散乱不整,无法指导音乐教育。鉴于此,朱熹和蔡元定很想修《乐书》,常往返讨论之,又不断修改、补充之,或改定一条,或改定数字,其用心甚为仔细,用意甚为谨慎。庆元三年春,朱熹在自己遭受罢祠夺俸、得意门生蔡元定被流放到三千里外舂陵的情势下,还在考论琴律、声律问题,并作成《琴律说》、《声律辨》,这是朱熹对乐律研究后的成果总结。朱熹常向门人谈论三分损益法,通过不断将九寸律管长度乘以2/3,下生一律,此律乘以4/3,上生一律,如此反复循环,便可生成十二律;五音的生成,同样可用三分损益法得出。朱熹用的计算单位,从尺、寸,到厘、丝,理论上已精确到小数点的后四位,以保证音调的高低的合律。即便是当今从事音乐教育者,恐怕对此也不甚了然。

古代乐器有长度规定,以尺度衡量,定其尺寸。古代有用羊头山黍排列宽度作为尺度的做法,至北宋时以并排一千二百粒黍为阔宽九寸之度的说法,曾引起争议。至南宋,朱熹认为此法不够精确,于今不可取,其所取度量之古尺有两种,一是短的周尺,一是长的景表尺。若尺度不定,则十二律就失准。乐律失准,乐器的规格就会混乱,演奏的音乐就不能中律,造成高亢或低迷,扰乱听者的神志,会导致不良后果。这是朱熹承接儒家音乐思想传统,对古琴的音乐功能进行了深入的研究与探讨,对琴乐所发表的看法,但不失其把握音乐作用的意义。朱熹辨古乐儒家一贯把音乐看成礼仪的重要组成部分,自孔子提倡“依于仁,游于艺”之后,朱熹则强调说:“艺”亦不可不去理会。如礼、乐、射、御、书、数,一件事理会不得,此心便觉滞碍,唯是一一理会,这道理脉络方始一一流通,无那个滞碍。朱熹所谓无滞碍的状况,按当今时下之语叫通畅、和谐,这是一个易说不易得的高境界。而滞碍——失谐所导致的后果,朱熹则举具体的例证来表述。

朱熹注意到作乐只用七声的问题,提出即使是合律之乐,演奏还须视场合而定,“惟宫声宴席不敢用,用则宾主失欢”。他还注意到,时行的音乐,不是主流社会所需要的音乐,朝廷与庙堂所需要的音乐,必须是庄重的、和谐的音乐。朱熹所追求的是能登大雅之堂的音乐。那么,对歌词内容、音乐声调的要求就要求相当严格。而古代流传下来的音乐,在朱熹看来,就是经过时间考验、没有退出历史舞台、具有生命力的音乐。因此,朱熹的音乐思想,不是从俗随流,具有崇古的一面,也就是讲求经典音乐。

朱熹倡导儒家的中和思想,终身努力,就是要维系人伦,使中庸之道畅行,而礼乐更好地服务于社会稳定。朱熹将音乐与世运、德行联系在一起考察,对音乐的要求也是以中律为准。以律管而言,只吹得中声为定。大抵声太高则焦杀,低则盎缓。史中记载,刘歆为王莽造乐,乐成而莽死;后荀勖造乐于晋武帝时,即有五胡之乱;和岘造乐于周世宗,世宗亦死。李照造乐,仁宗得了心疾。唯宋太祖,初不曾理会乐律,但听乐声,嫌其太高,令降低一分,其声遂和。朱熹认为唐太宗与宋太祖所定之乐,皆平和,所以世祚久长。且对门人说,音律如尖塔,阔者浊声,尖者清声。宫以下则太浊,羽以上则太轻,皆不可为乐,故取五声者中声也。朱熹不把音乐当作孤立的娱乐艺术看,而是将音乐对人的性情、修养乃至与世运紧密地联系在一起研究,表明朱熹的见解远比俗论高明,后世未有将音乐的作用提高到这样的层面。

北宋时期,司马光与范镇、胡瑗与阮逸、李照等朝廷官员为古乐发生过争议。朱熹认为是一场“空自争辩”,他们都不曾去看杜佑编撰的《通典·乐典》所载内容。南北朝中原离乱,中华雅乐中绝,又因唐末经历黄巢之乱,乐师离散,中国原有的古乐失传,而西域传来的胡乐畅行。唐代杜佑书中,仍收入部分古乐。北宋时期,俗乐流行,却只有宫、商、羽三种曲调。而宋廷的重大活动,几乎又离不开音乐,使许多朝臣伤透脑筋。提倡雅乐,对现实社会具有特殊的意义。朱熹说:“今世无人晓音律,只凭器论造器,又纷纷如此。”以至于宋仁宗时,李照造乐,范镇谓差过了一音,每思之为之痛心。这种不协调的音乐,使仁宗皇帝听了之后得了心疾。这是朱熹引用典型事例对当时音乐现状的批评。

朱熹对北宋音乐歌词做了分析,说:“今朝廷乐章长短句者,如《六州歌头》,皆是俗乐鼓吹之曲。四言诗乃大乐中曲。本朝《乐章会要》,国史中只有数人做得好,如王荆公做得全似《毛诗》,甚好。其他有全做不成文章。横渠只学古乐府作,辞拗强不似,亦多错字。”实际上也是对时儒提出严肃的批评。

仁宗喜好音乐,令胡瑗同阮逸修《乐书》,令天下名山藏之,朱熹认为这种做法甚好。有个现象,引起朱熹的注意,就是北宋时期之乐没有徵调,宋徽宗令人作之,作不成,只能以徵音起,而不能以徵音终。此乃匮乏精通音乐人才的结果,不能不说是一种遗憾。但朱熹认为谱不成徵调,怀疑必是“其中有个什么欠缺处,所以做不成”。这似乎是个音乐悬案,未知后世是否有人破解。朱熹倡乐学赵宋王朝经历亡国之痛而南渡,完全失去了北宋的雄风,各种机构遭受严重的破坏,掌管官方祭祀、庆典活动的机构,没有完备的常规队伍,教授音乐的人才匮乏,使用的教材不规范,因此,音乐演奏水平与内容不能适合大型的、隆重的、庄严的国家庆典、祭祀等活动的要求,以致州县不得不降低标准在很多场合使用民间歌妓演唱俗乐以应景。这种类似春秋时期的礼坏乐崩的局面,使理学家朱熹感到担忧。

当然,朱熹不会坐视不管,他要为此作出积极的干预,动员道友门人广泛收集、整理关于礼乐资料。绍熙五年冬,朱熹成为宁宗帝师,上《乞修三礼劄子》,向朝廷推荐“钟律之制,则士友间亦有得其遗意者”蔡元定、姜夔,次年五月十七日,姜夔上书论雅乐,进《大乐议》、《琴瑟考古图》。即便是在晚年遭受庆元伪禁和人身迫害之时,朱熹也没有放弃这项伟大的事业,广布于闽、浙、赣、皖、湘的门人,也鼎力支持。朱熹研读大量文献后,提出音乐在人类精神生活中具有重要作用的独到见解。当有门人问:“今俗妓乐不可用否?”朱熹曰:“今州县都用,自家如何不用得?亦在人斟酌。”“斟酌”二字,就在于自己能否鉴赏音乐与区别对待,也表明朱熹所具有的宽容之心。

鉴于“今之士大夫,问以五音、十二律,无能晓者”的现状,朱熹曾对门人说“要之,当立一乐学,使士大夫习之,久后必有精通者出”。朱熹曾遇到一位很会唱歌的女童,留下很深的印象,告诉弟子说:(其)天然理会得音律,其歌唱皆出于自然,盖是禀得这一气之全者。像这样具有音乐天赋的人,如果施以适宜的教育,其才华就能得以施展。于是,朱熹提出创办一所音乐学校,用以培养精通音乐的专门人才,为社会服务。朱熹的这种独特的思想,与后代创立专门音乐教育的机构,想必有某些关联。

综上所言,朱熹从少年时代向老师学习乐理、弹琴、吹笛,懂得琴韵乐律,到晚年指导学生学习音乐,编辑礼书,倡办乐学,经历了漫长岁月的磨砺,始终对音乐教育倾注了精力与关怀,从个体的研习,到群体的受学,再到提出专门的音乐人才培养,逐步提升了自己对音乐服务于人类精神生活的认识,对儒学与艺术教育,起到榜样作用。

礼乐文化与儒家思想的产生、发展有密切关系,探讨儒家教育思想,就不能脱离礼乐教化;以儒家思想治理国家,也就不能不施教礼乐。孔子是个大教育家,是个懂音乐、能作词曲的音乐教育家,对礼崩乐坏的现实感到担忧,其治国思想丰富,其中就有以礼乐教育国民、提高道德修养的宝贵思想。朱熹承续孔孟儒家思想,对周公“制礼作乐”的治理国家的制度倾注关怀,并在长期的教育实践过程中重视乐教的实施,其谦说自己弹琴技能不高,不能与琴师相提并论,不能援琴向门徒传授具体的弹唱演奏之技能,但他从形而上的理论高度谈论音乐教育为社会服务的思想,超出一般的感官享乐,这也是后世许多人所望尘莫及的。 就治理社会、国家而言,实施法律—道德—礼乐教育是三个不同层面的要求,也是人讲究人伦、社会秩序由强制性走向自觉性的必由之路。礼乐教育,恐怕是儒家教育的最高级别的教育。当然,礼与乐不同,各有具体内容,但二者关系最为密切,常常放在一起讲述。

在黎靖德所编的《朱子语类》卷92,是专门讨论古今之乐的内容之记载。参与讨论者有蔡元定、黄义刚、黄杲、廖德明、杨道夫、万人杰、李闳祖、滕璘、辅广、陈淳、王力行、陈文蔚、周僩、潘时举、熊节、包扬、叶贺孙、李方子、潘植等诸多弟子,这些门生是接受朱熹音乐教育的主要群体,但不一定是同一个班级的受学者。

在《朱子语类》卷22中,有门生问:礼乐之道,异用同体,如何?曰:礼主于敬,乐主于和,此异用也;皆本之于一心,是同体也。然敬与和,亦只一事。敬则和,和则自然敬。问:敬固能和,和如何能敬?曰:和是碎底敬,敬是合聚底和。盖发出来无不中节,便是和处。

问:礼乐同体,是敬与和同出于一理否?曰:敬与和同出于一心。曰:谓一理,如何?曰:理亦说得。然言心,却亲切。敬与和,皆是心做。曰:和是在事否?曰:和亦不是在事,在心而见于事。

朱熹承接儒家音乐思想传统,对古琴的音乐功能进行了深入的研究与探讨,深知音乐教育能使人心致中和而不妄,使人精神修养达到高境界。故其晚年还发动众多门人、亲友致力于《礼》、《乐》的资料收集、整理、编写。历代对朱熹之《礼》的研究与传承甚多,正史所载此类书目甚多,但后世无论是音乐教育、德育教育还是美学教育,都没有对朱熹重乐教产生足够的兴趣,故较少对其乐教进行深层次的研究与探讨。

朱熹著琴文琴作为乐器,在中国古代占有十分重要的地位,传说最早为神农所造,扬雄认为“昔者神农造琴以定神,禁淫嬖,去邪欲,反其真者也”。弹琴发音,所发之音具有中和之态,“大声不震哗而流漫,细声不湮灭而不闻”。占八音之首,故为人所重。且士大夫将琴乐修养,当做情操、才艺的重要标志。

汉儒重琴,宋儒也一样重琴,所著《琴操》,就是说鼓琴奏乐以表现操守,即表现人的情操和气节,把人格修养和塑造与琴乐紧密结合在一起考察。朱熹的思想,是通过其大量的著作得到具体的体现,其音乐教育思想,自然蕴涵于其著作中。

翻开朱熹的《朱子全书》,跃入读者眼帘的就有《琴》、《闻琴》、《琴操》、《赵君泽携琴载酒见访分韵得琴字》、《刘屏山复斋蒙斋二琴铭》、《黄子厚琴铭》、《琴铭》、《琴律说》、《声律辨》、《律吕新书序》等诸多篇名,这些成于不同的历史时期的作品,或言琴具,或言琴声,或言琴律,或言琴理,或言琴友,已有相当丰富的内涵,以朱熹的创作态度而言,这些涉琴之文,绝非泛泛之高谈虚论。

我们不能在此将其作品内容全部罗列,但可以从朱熹为门人蔡元定《律吕新书》所作之序看出朱熹撰文的目的与用意。序中讲到吹律未谐的部分,乃经由朱熹与蔡元定长子蔡渊(1156—1236年)的更改而定,说明朱熹是个掌握了“吹律”的人,这表明朱熹对该音律专书撰述与刊行倾注了心血,也表明朱熹对音乐的关注非同一般。就朱熹所写的大量诗、词来看,有些诗篇、辞赋,如《招隐操》、《虞帝庙迎送神乐歌词》、《水调歌头》等,是可以按律吟唱的。似乎可以说,尽管朱熹长期致力于著述、讲学,忙得不可开交,但音乐已成为其生活的一部分。朱熹知琴韵朱熹曾请人修制了一具琴,闲暇时应弦而歌,甚至在讲说音乐知识时,还边弹边唱边说,俨然是个地道的音乐教师。虽然他没有经常抚弦而歌,不以教授音乐为主要任务,但深于研究古代礼制的朱熹与音乐的关系,已不容后人忽略不理。

就艺术修养而言,朱熹除作诗之外,能弹琴,精音律,擅书法,好金石,通绘事,并说“此虽余事,然亦见游艺之不苟”,称得上是儒家学者中最能奉行孔子“游于艺”者。朱熹有时也谦说自己不能弹琴,但这只表明他没有时常反复的抚弦弹奏,在技艺上没有达到专门家那样娴熟而已。朱熹能弹琴是个不争的事实,更重要的是其知琴韵。

泉州德化人苏绍成,委业于天庆观,后隐于泉州北山,精于琴法。绍兴二十三年,二十四岁的朱熹官同安主簿,重其有德,曾往北山造访其庐,书“廉靖”二字与之,且铭其琴曰:养君中和之正性,禁尔忿欲之邪心。乾坤无言物有则,我独与汝钩其深后人署为《紫阳琴铭》,误以为是朱熹为自己的琴材所作之铭。

朱熹知琴韵,通过该铭表露,强调将天、地、人、器融合为一,展现了青年朱熹以天地人文自然为一体的美学思想。这种音乐审美的追求,就是本于自然,合乎于自然,又能超越于自然,使人心得到醇化。朱熹交琴友从朱熹的受学经历来看,他的早期琴学知识,得益于其师刘子翚和师叔刘甫,后来经常与师友抚琴交流,也使其获益匪浅。

刘子翚(1101—1147年)出身于名门望族,厌倦官场生活,担任福建路兴化军通判期满后,息影于武夷山下,屏居于建州崇安县五夫的潭溪上,在六经堂里教授子弟,课余时间,抚琴而歌,对朱熹的人生影响巨大。朱熹的琴学知识,最早来源于屏山先生。朱熹曾随刘子翚翻过梅岭到武夷山的水帘洞访问刘甫。刘甫与子翚为同族兄弟,隐居在山崖下的洞天里,晦迹读书、横吹铁笛,其笛声清脆悠扬,穿云裂石之声回荡在山野,也震撼着少年朱熹的心灵。朱熹能抚弦吹笛,大概离不开二位前辈的指教。

黄子厚即黄铢,为朱熹少年时期的同窗学友,也是受学于刘子翚等人,因科举连连失利,隐居于浦城,以能诗善歌而闻名,经常携琴过境访问朱熹,谈论之余,抚弦而歌,甚有动人处,朱熹为其琴作铭。

赵君泽雅好琴声,某年月从福州北上崇安五夫里访问朱熹,朱熹招集一批同人道友会聚,座上饮酒分韵,依字作诗,即诗度曲,依律而歌,成为音乐现场创作的交流会。

许闳是福州人,诗学黄铢,又问学于朱熹。淳熙九年十月十六日晚上,许闳挟琴过崇安五夫紫阳书堂,夜久月明,风露凄冷,挥弦度曲,声甚悲壮。朱熹受感动,作招隐操和反招隐操各一阕,并请黄铢、刘玶诸人相与共赋之,以备山中异时故事。

清江周道士,淳熙十二年十月三十日抱琴来武夷精舍访问朱熹,因朱熹身体欠佳,“有功衰之戚,不得听其抑按”。即不堪听其演奏而罢弹,朱熹以其能悟欧阳子所谓“理身入理琴,正声不可干以邪”的道理,特地作《赠周道士序》以赠之。 蔡元定是个博学多才、造诣很深的学者,师事朱熹四十年,彼此相互问学解难,朱熹视为畏友,实为高足,撰有《律吕新书》、《燕乐本原》等音乐专书。蔡元定能吹笛,曾截段小竹做成笛子吹出美妙的笛声来,但朱熹在审阅《燕乐本原》书稿时,却发现存在吹律未谐的问题。绍熙四年三月,蔡元定出游湖湘、吴越各地,朱熹尚有书信与之论音乐事,中有“律准前日一哥(蔡氏长子蔡渊)来此(考亭精舍),已刻字调弦而去,但中弦须得律管然后可定,然则此器亦是乐家第二义也”。庆元三年还给受伪学之禁的蔡元定写信,期待元定“归来更须细寻讨”,可是,残酷的事实是蔡元定被编管道州,折磨致死,未能同朱熹继续商定。朱熹不得不承担起重任,完成对吹律未谐的修正工作。可以说,《律吕新书》、《燕乐本原》的撰述完成,是朱熹与蔡元定及其子多次探讨、修订而成。朱熹在序中评价蔡元定的“律书法度甚精,近世诸儒皆莫能及”。下此定语,反映出两个问题,一是对蔡元定所作音乐专著水平的高于近世诸儒给予充分的肯定;二是对南宋音乐现状之衰敝提出批评。《宋史》对朱熹与蔡元定的音乐研究与成果,有专章记载。

詹体仁也是朱熹的高足,淳熙十五年为太学博士,绍熙四年除太常少卿,长期生活在都城,在杭州录得歌谱,回老家浦城令乐工以俗乐谱《诗经》中的风、雅、颂篇章,教人音乐,又以笙管吹习古诗“二南”、“七月”之属,其歌调却只用太常谱,尚可听。后吹《文王》诗,则其声都不成模样。这是朱熹访詹体仁时的亲眼所见,亲耳所闻之后的感受。朱熹又说:“然亦只做得今乐,若古乐必不恁地美。人听他在行在录得谱子。大凡压入音律,只以首尾二字,章首一字是某调,章尾即以某调终之。”朱熹列举数首后批评道:“元善理会事,都不要理会个是,只信口胡乱说,事事唤做曾经理会来。如宫、商、角、徵、羽,固是就喉、舌、唇、齿上分,他便道只此便了,元不知道喉、舌、唇、齿上亦各自有宫、商、角、徵、羽。何者?盖自有个疾徐高下。”《诗三百首》,既然分成风、雅、颂,名既不同,其声想亦各别,但詹体仁却没能区别对待,盲目套用,这与朱熹强调事事理会的格物致知的学问方法相去甚远,朱熹直接批评其下学工夫不足。朱熹论乐律弹琴唱歌离不开乐律,故朱熹亦加意于乐律的研究,且与众士友讨论之。庆元三年三月,朱熹在建阳沧洲精舍研究前人说琴的文字,“见人说琴无归著,谩疏所疑,得数千字”,这些文字直接表明朱熹对音乐的重视。

翻开黎靖德辑编的《朱子语类》,在卷第九十二中所载的文章,全是朱熹与众多门生讲论古今音乐的内容,涉及衡量尺度、十二律、五音,以及历代音乐著作,表明朱熹对律吕和音乐知识的了解已经达到某种程度的精通。

宋室南渡,许多音乐典籍散乱不整,无法指导音乐教育。鉴于此,朱熹和蔡元定很想修《乐书》,常往返讨论之,又不断修改、补充之,或改定一条,或改定数字,其用心甚为仔细,用意甚为谨慎。庆元三年春,朱熹在自己遭受罢祠夺俸、得意门生蔡元定被流放到三千里外舂陵的情势下,还在考论琴律、声律问题,并作成《琴律说》、《声律辨》,这是朱熹对乐律研究后的成果总结。朱熹常向门人谈论三分损益法,通过不断将九寸律管长度乘以2/3,下生一律,此律乘以4/3,上生一律,如此反复循环,便可生成十二律;五音的生成,同样可用三分损益法得出。朱熹用的计算单位,从尺、寸,到厘、丝,理论上已精确到小数点的后四位,以保证音调的高低的合律。即便是当今从事音乐教育者,恐怕对此也不甚了然。

古代乐器有长度规定,以尺度衡量,定其尺寸。古代有用羊头山黍排列宽度作为尺度的做法,至北宋时以并排一千二百粒黍为阔宽九寸之度的说法,曾引起争议。至南宋,朱熹认为此法不够精确,于今不可取,其所取度量之古尺有两种,一是短的周尺,一是长的景表尺。若尺度不定,则十二律就失准。乐律失准,乐器的规格就会混乱,演奏的音乐就不能中律,造成高亢或低迷,扰乱听者的神志,会导致不良后果。这是朱熹承接儒家音乐思想传统,对古琴的音乐功能进行了深入的研究与探讨,对琴乐所发表的看法,但不失其把握音乐作用的意义。朱熹辨古乐儒家一贯把音乐看成礼仪的重要组成部分,自孔子提倡“依于仁,游于艺”之后,朱熹则强调说:“艺”亦不可不去理会。如礼、乐、射、御、书、数,一件事理会不得,此心便觉滞碍,唯是一一理会,这道理脉络方始一一流通,无那个滞碍。朱熹所谓无滞碍的状况,按当今时下之语叫通畅、和谐,这是一个易说不易得的高境界。而滞碍——失谐所导致的后果,朱熹则举具体的例证来表述。

朱熹注意到作乐只用七声的问题,提出即使是合律之乐,演奏还须视场合而定,“惟宫声宴席不敢用,用则宾主失欢”。他还注意到,时行的音乐,不是主流社会所需要的音乐,朝廷与庙堂所需要的音乐,必须是庄重的、和谐的音乐。朱熹所追求的是能登大雅之堂的音乐。那么,对歌词内容、音乐声调的要求就要求相当严格。而古代流传下来的音乐,在朱熹看来,就是经过时间考验、没有退出历史舞台、具有生命力的音乐。因此,朱熹的音乐思想,不是从俗随流,具有崇古的一面,也就是讲求经典音乐。

朱熹倡导儒家的中和思想,终身努力,就是要维系人伦,使中庸之道畅行,而礼乐更好地服务于社会稳定。朱熹将音乐与世运、德行联系在一起考察,对音乐的要求也是以中律为准。以律管而言,只吹得中声为定。大抵声太高则焦杀,低则盎缓。史中记载,刘歆为王莽造乐,乐成而莽死;后荀勖造乐于晋武帝时,即有五胡之乱;和岘造乐于周世宗,世宗亦死。李照造乐,仁宗得了心疾。唯宋太祖,初不曾理会乐律,但听乐声,嫌其太高,令降低一分,其声遂和。朱熹认为唐太宗与宋太祖所定之乐,皆平和,所以世祚久长。且对门人说,音律如尖塔,阔者浊声,尖者清声。宫以下则太浊,羽以上则太轻,皆不可为乐,故取五声者中声也。朱熹不把音乐当作孤立的娱乐艺术看,而是将音乐对人的性情、修养乃至与世运紧密地联系在一起研究,表明朱熹的见解远比俗论高明,后世未有将音乐的作用提高到这样的层面。

北宋时期,司马光与范镇、胡瑗与阮逸、李照等朝廷官员为古乐发生过争议。朱熹认为是一场“空自争辩”,他们都不曾去看杜佑编撰的《通典·乐典》所载内容。南北朝中原离乱,中华雅乐中绝,又因唐末经历黄巢之乱,乐师离散,中国原有的古乐失传,而西域传来的胡乐畅行。唐代杜佑书中,仍收入部分古乐。北宋时期,俗乐流行,却只有宫、商、羽三种曲调。而宋廷的重大活动,几乎又离不开音乐,使许多朝臣伤透脑筋。提倡雅乐,对现实社会具有特殊的意义。朱熹说:“今世无人晓音律,只凭器论造器,又纷纷如此。”以至于宋仁宗时,李照造乐,范镇谓差过了一音,每思之为之痛心。这种不协调的音乐,使仁宗皇帝听了之后得了心疾。这是朱熹引用典型事例对当时音乐现状的批评。

朱熹对北宋音乐歌词做了分析,说:“今朝廷乐章长短句者,如《六州歌头》,皆是俗乐鼓吹之曲。四言诗乃大乐中曲。本朝《乐章会要》,国史中只有数人做得好,如王荆公做得全似《毛诗》,甚好。其他有全做不成文章。横渠只学古乐府作,辞拗强不似,亦多错字。”实际上也是对时儒提出严肃的批评。

仁宗喜好音乐,令胡瑗同阮逸修《乐书》,令天下名山藏之,朱熹认为这种做法甚好。有个现象,引起朱熹的注意,就是北宋时期之乐没有徵调,宋徽宗令人作之,作不成,只能以徵音起,而不能以徵音终。此乃匮乏精通音乐人才的结果,不能不说是一种遗憾。但朱熹认为谱不成徵调,怀疑必是“其中有个什么欠缺处,所以做不成”。这似乎是个音乐悬案,未知后世是否有人破解。朱熹倡乐学赵宋王朝经历亡国之痛而南渡,完全失去了北宋的雄风,各种机构遭受严重的破坏,掌管官方祭祀、庆典活动的机构,没有完备的常规队伍,教授音乐的人才匮乏,使用的教材不规范,因此,音乐演奏水平与内容不能适合大型的、隆重的、庄严的国家庆典、祭祀等活动的要求,以致州县不得不降低标准在很多场合使用民间歌妓演唱俗乐以应景。这种类似春秋时期的礼坏乐崩的局面,使理学家朱熹感到担忧。

当然,朱熹不会坐视不管,他要为此作出积极的干预,动员道友门人广泛收集、整理关于礼乐资料。绍熙五年冬,朱熹成为宁宗帝师,上《乞修三礼劄子》,向朝廷推荐“钟律之制,则士友间亦有得其遗意者”蔡元定、姜夔,次年五月十七日,姜夔上书论雅乐,进《大乐议》、《琴瑟考古图》。即便是在晚年遭受庆元伪禁和人身迫害之时,朱熹也没有放弃这项伟大的事业,广布于闽、浙、赣、皖、湘的门人,也鼎力支持。朱熹研读大量文献后,提出音乐在人类精神生活中具有重要作用的独到见解。当有门人问:“今俗妓乐不可用否?”朱熹曰:“今州县都用,自家如何不用得?亦在人斟酌。”“斟酌”二字,就在于自己能否鉴赏音乐与区别对待,也表明朱熹所具有的宽容之心。

鉴于“今之士大夫,问以五音、十二律,无能晓者”的现状,朱熹曾对门人说“要之,当立一乐学,使士大夫习之,久后必有精通者出”。朱熹曾遇到一位很会唱歌的女童,留下很深的印象,告诉弟子说:(其)天然理会得音律,其歌唱皆出于自然,盖是禀得这一气之全者。像这样具有音乐天赋的人,如果施以适宜的教育,其才华就能得以施展。于是,朱熹提出创办一所音乐学校,用以培养精通音乐的专门人才,为社会服务。朱熹的这种独特的思想,与后代创立专门音乐教育的机构,想必有某些关联。

综上所言,朱熹从少年时代向老师学习乐理、弹琴、吹笛,懂得琴韵乐律,到晚年指导学生学习音乐,编辑礼书,倡办乐学,经历了漫长岁月的磨砺,始终对音乐教育倾注了精力与关怀,从个体的研习,到群体的受学,再到提出专门的音乐人才培养,逐步提升了自己对音乐服务于人类精神生活的认识,对儒学与艺术教育,起到榜样作用。

附注

①《扬子》。①《朱子全书·与孙季和书第五》。①《朱子全书》卷1。②《朱子全书》卷76。③《朱子全书》卷44《答蔡季通书第八》。

①《朱子语类》卷92。①《朱子全书·朱文公文集·续集》卷3《答蔡季通书第六》。

相关地名

朱熹

相关人物