第六节 节钺湖湘虽百日 登坛岳麓史流芳

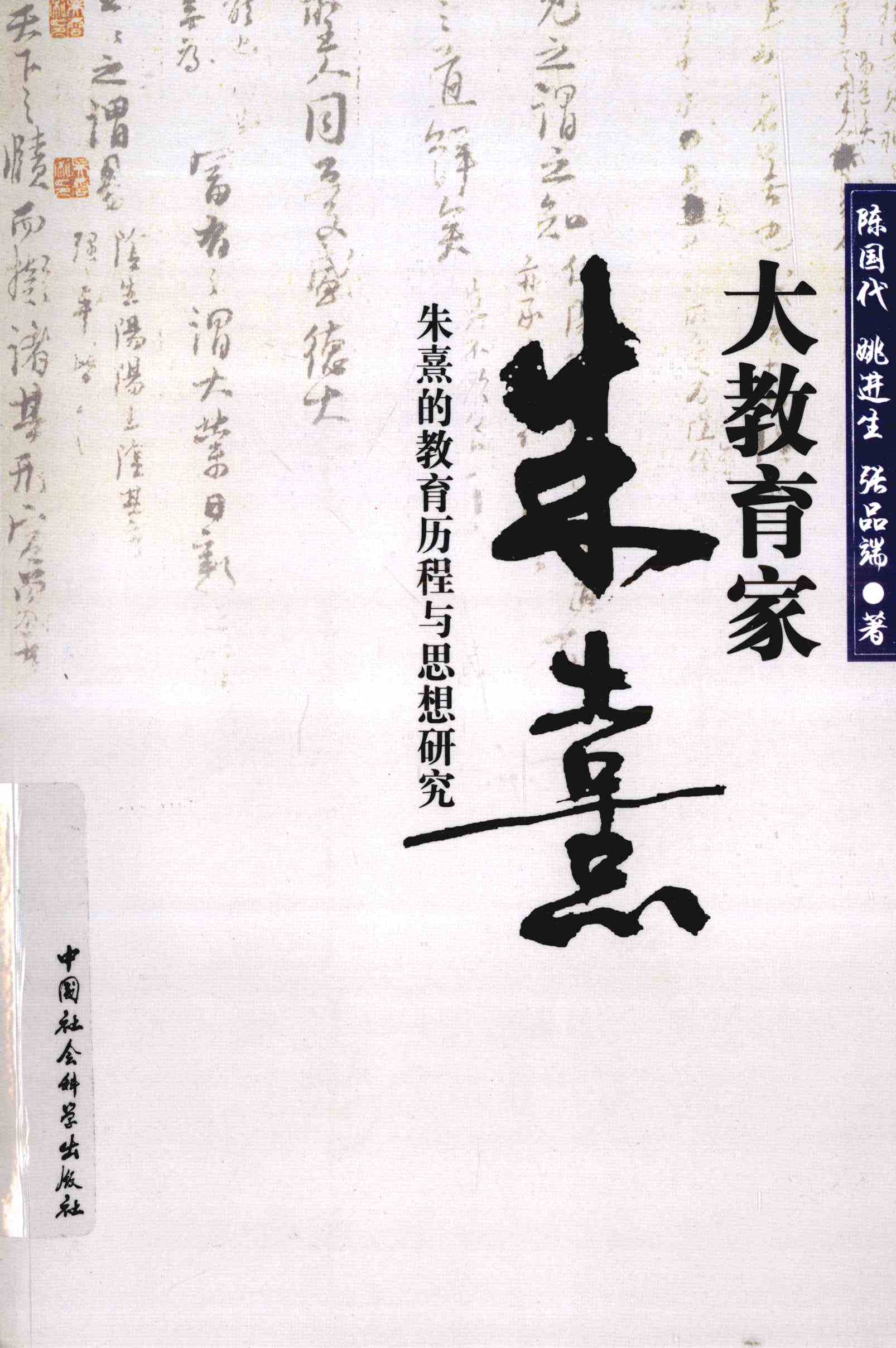

| 内容出处: | 《大教育教朱熹》 图书 |

| 唯一号: | 130820020210000106 |

| 颗粒名称: | 第六节 节钺湖湘虽百日 登坛岳麓史流芳 |

| 其他题名: | 朱熹在潭州的讲学活动 |

| 分类号: | G40-09;B244.7 |

| 页数: | 14 |

| 页码: | 227-240 |

| 摘要: | 其官员分别代表朝廷监督管理所属州郡的军政、财政、刑政、农田水利和赈灾救荒等事务。朝廷授朱熹为荆湖南路安抚使兼知潭州府,身患疾病又不忘江山社稷的光宗皇帝催朱熹上任,朱熹在弟子黄义刚、杨至、黄榦等人的陪同下由福建路建宁府建阳县考亭精舍出发,朱熹的公务与政绩朝廷命朱熹帅湖南知潭州是有来由的。湖南安抚使周必大改判隆兴府,这期间正好发生了两湖瑶民不堪忍受朝廷盘剥和豪强欺凌而揭竿起义,由湖北西南辰州蒲来矢领导的瑶民涌入湖南西部的邵州、武冈一带,农民起义军也遭到两湖驻军的扑杀、围剿。 |

| 关键词: | 朱熹 漳州 讲论活动 |

内容

宋代中央政权之下设路一级监察区的地方行政机构,路下又分为州郡和县两级。宋室南渡后,剩半壁江山,掌控十七路二百余个州郡六百六十余个县。路一级机构,内分安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司等彼此平行又相互监督的机构,其官员分别代表朝廷监督管理所属州郡的军政、财政、刑政、农田水利和赈灾救荒等事务。

南宋绍熙五年(1194年)正月,朝廷授朱熹为荆湖南路安抚使兼知潭州府,朱熹再辞,朝廷不允。由于湖北瑶民起义波及湖南西部,身患疾病又不忘江山社稷的光宗皇帝催朱熹上任,于是朱熹在大是大非面前果敢地决定放下教鞭,走出静谧的闽山,为君王解忧,为国家效力。四月上旬,朱熹在弟子黄义刚、杨至、黄榦等人的陪同下由福建路建宁府建阳县考亭精舍出发,翻过崇山峻岭,横穿江西中部,进入湖南地界,过潭州澧陵、槠州、湘潭直赴长沙,五月四日到达长沙城,接过帅印郡章,开始处理繁杂政务,招降瑶民起义领袖蒲来矢、惩治恶徒,修筑城墙,修复岳麓书院,等等。绍熙五年七月,经宰相赵汝愚推荐,朱熹被任命为焕章阁待制兼侍讲,八月六日应诏解印出城,入朝奏事。朱熹在潭州百日,时间甚短,且疾病半之,却不忘教育事业,热心于改善州、县学,特别是兴复岳麓书院,登台讲学,慕名来学者甚众,有四方学者毕至之说,影响甚大。朱熹的公务与政绩朝廷命朱熹帅湖南知潭州是有来由的。早在绍熙四年七月,湖南安抚使周必大改判隆兴府,由漕臣何异权摄帅事,这期间正好发生了两湖瑶民不堪忍受朝廷盘剥和豪强欺凌而揭竿起义,攻州掠县,由湖北西南辰州蒲来矢领导的瑶民涌入湖南西部的邵州、武冈一带,造成动乱,引起恐慌,震动朝廷。与此同时,农民起义军也遭到两湖驻军的扑杀、围剿。湖北方面,安抚使王蔺和提刑官陈谦主动出击,湖南方面,漕臣权摄帅事何异与提刑官赵不迂也派兵分头征讨。起义者遭到围剿追杀,其主力队伍因遭到沉重打击而四散,但进入湖南境内的瑶民仍有一定数量,在蒲来矢的率领下据险困守在偏僻的溪洞里,战事已进入后期,只是官军与义军还在旷日僵持。

荆湖南路安抚使司设在长沙城,安抚使的职责是治民,对全境六州三军(潭州、衡州、道州、永州、郴州、邵州、武冈、茶陵、桂阳)的四十县的安全负责。朱熹的接任帅职、郡事,对付瑶民起义的事就成为当前的首要任务,兵刃相向绝非朱熹之所长,也非其所谋略之取向。朱熹召集群僚会谈,听取战事汇报,对局势有了基本掌握,果断采取对瑶民起义者进行招抚的措施。这样的决定,是基于如下的考虑而做出的: 其一,瑶民起义的根本原因在于朝廷的盘剥和地方官员欺侮,使原始淳风未泯的瑶民不堪忍受而造反;其二,瑶民从绍熙四年起事至绍熙五年四月,已遭到两湖军队的围剿,主力已被消灭,只有残余者躲在险要的溪洞中,强攻硬打,取效不佳;其三,借鉴北宋以来朝廷对付瑶民起义多采取征讨与安抚兼施的成功举措,可以收服民心。于是,朱熹在分析全局的情况下,采取攻心战,以招抚诱降瑶民起义首领蒲来矢,不施杀戮,则可以稳定瑶民之心。朱熹一面派邵州通判蔡咸领兵丁进入蒲来矢等人据守的溪洞周围呐喊督捕,以军事力量作为前导,探听实情;一面派智勇两全谙熟瑶情的军校田昪前往劝降,田氏立军令状,带数十员进山入洞谈判,晓谕利害。

蒲来矢,为湖北辰州人,并非草莽出身,因不堪苛捐杂税之重负,于绍熙四年率领瑶民在辰州溆浦(靠近湖南邵州新化、邵阳)起事,攻打湖北诸多州县,遭到湖北安抚使王蔺、提刑陈谦的镇压,同年底从湖北攻入湖南邵州、武冈等地,遭到漕臣权摄帅事的何异、提刑赵不迂的镇压,至绍熙五年四月,其残部凭借山洞天险,负隅顽抗。朱熹新任湖南帅职,听取诸官情势汇报,综合分析情况后采取招降措施。而军事失利、懦弱少谋的蒲来矢禁不住威吓利诱,不得不带了妻子儿女跟随田昪下山投降。朱熹招降成功,遣散起义瑶民,蒲来矢也得到赦罪不诛,释放之。朱熹妥善处理这一事件,乃其懂得官逼民反的真情,招降蒲来矢、遣散瑶民而不杀戮对平息民愤、安定边陲、缓和民族关系都具有现实意义。

此事之后,朱熹对军政进行改革、倡修毁坏的潭州城墙,对巩固荆湘上游重镇、屏障东南安宁具有重要的意义。而在吏治方面,朱熹亦有动作,惩治庸官懒吏;提审判杀十八名残害民众的恶棍地霸。又建“谕苗台”、“三闾忠洁侯庙”和“五忠祠”,表彰正义之士,并向朝廷举荐一批有为的地方官。因此,朱熹在任上的主要业绩可以用“修武备,戢奸吏,抑豪民,重教化”来概括。朱熹的教育与影响朱熹一生两次入湘来到潭州,其重道德教化也与此密切关联。

第一次是在乾道三年八月(1167年)访张栻,在事先与吕祖谦商量后,由刘珙、张孝祥作了安排,主教张栻、守臣张孝祥为朱熹的到来和讲学活动提供良好条件。八月中旬,朱熹携门生林择之、范念德赴潭州,于九月八日到达长沙,住在张栻的城南书院的南轩,朱熹与张栻往返于城南书院与岳麓书院之间,就此开始了长达两个月的“胜游朝挽袂,妙语夜连床”的学问交流。朱熹与张栻之会,相与讲释所疑,以明千年道学,以扶纲常,以正人心的总目标是一致的。“荷敬夫爱予甚笃,相与讲明所未闻,日有问学之益,至幸至幸。”这次入湘,也是朱熹与湖湘众学者进行广泛交流的好机会,与此同时,朱熹发现“岳麓学者未知向方,往往骋空言而远实理”,主教于岳麓书院的张栻显然失责。 朱熹与各地学者不断进行交流、论辩,这也可以看成是其学问修正与扩容的过程。朱熹所建立的闽学,与胡氏、张氏师徒所建立的湖湘学,都源自北宋二程所建立的洛学,基本倾向相同,张栻是继胡安国、胡宏之后的湖湘学派的领军人物,与朱熹的交情很深,常有书信往来,探讨理学的基本问题,且有许多共识。

朱熹在潭州逗留了两个月,理学界著名的“朱张会讲”由此而展开。朱、张对“中和”、“太极”、“仁”等一系列理学问题,分别在岳麓书院和张栻的城南寓所进行了长时间的讨论。岳麓与城南仅一河之隔,朱张二人经常同舟往返于湘江两岸。据随行入湘的范念德讲,朱熹和张栻讨论得十分热烈, “二先生论《中庸》,三日夜不能合”,即在一些问题上有不同意见,却坚持讨论,以求达成共识。朱熹在给程洵的信中说:“去冬走湖湘,讲论之益不少。然此事须自做工夫,于日用间行往左卧处,方自有见处。然后从此操存以至于极,方为己物尔。敬夫所见,超诣卓然,非所可及。” 据清康熙《岳麓志》记载,朱熹到长沙访南轩,讲学岳麓,其内容是孟子学说,目的是“以致克己求仁之功”,两人又论《中庸》要义有一月,朱熹亲书“忠孝廉节”四大字于讲堂。朱熹上岳麓,是否登坛为诸生讲授,开讲的内容是什么,王懋竑以为于朱子《朱子全书》、《朱子语类》无考,而陈荣捷则作合理推测,朱熹会在书院里讲学。书院会讲制度的确立,是书院区别于官学的重要标志。“会讲”就是允许不同学派自由讲学,体现了书院内“百家争鸣”的特色。会讲让不同学派相互讨论,辨析异同,推动了书院的学术研究,促进了研究和教学的结合。朱张会讲开辟了理学中闽学和湖湘学的交流和融合,也对后来岳麓书院的学术发展和教学活动起了推动作用。 朱熹在潭州的首次讲学活动时间虽短,但朱张会讲激发了湖湘学的迅速传播,并使湖南教育中心由衡山向北转移到了长沙岳麓。

朱熹在潭州的第二次讲学活动是从绍熙五年的五月开始的。朱熹到长沙后,竟发现昔日讲学之地的繁盛已不复存在,“比年以来,师道陵夷,讲论废息,士气不振,议者惜之。”这是湖湘学派领袖人物张栻过早离开人世、新的领军人物尚未树立起来的后果。朱熹“深以讲学教人之务为寄”,因此,在从政的同时仍重视教育,把教育事业当作自己分内的重要任务来抓,不遗余力地致力于教育事业,决意兴复岳麓书院和倡修湘西精舍,并亲自登台讲授,培养士子。朱熹对建设和发展书院及州学、活跃湖湘学风、确立会讲制度以及授业生徒等方面作出了重大贡献。

朱熹在《潭州到任谢表》中写道:“学兼岳麓,壤带洞庭,假之师帅之职,责以治教之功。”他在潭州的教育活动,主要体现在整顿岳麓书院、增置学田、揭示学规和亲自讲授等方面。

朱熹在任上颁有《潭州委教授措置岳麓书院牒》,由此开始采取一系列措施来整顿士风和建设书院。其一是聘请黎贵臣充任书院讲书职事,又聘郑一之为学录,掌管学规和辅助教授。其二是增加生员名额,扩大招收名额至四十八名,可以不由课试而进,其廪给予郡庠相等。把书院作为“本为有志之士,不远千里求师取友,至于邦者,无所栖泊,以为优游肄业之地”。其三是更建位于岳麓山下的岳麓书院。该书院,乾道初曾由湖南安抚使刘珙重建,有的房屋三十年来因故久圮,朱熹选择地势高而干燥的地方作为建筑地,决定进行大规模修复、扩建书院房屋以容纳更多的学生。其四是解决书院的经费问题,为岳麓书院置学田五十顷。经过朱熹的有效治理和严厉督促,岳麓书院很快得以复兴。朱熹在离任时,又托继任者王蔺修复与岳麓书院关系紧密的湘西书院。 朱熹兴学,对书院教育影响最大的是颁行《书院教条》。这个学规还是朱熹在淳熙间任南康知军、兴复白鹿洞书院时制定的《白鹿洞书院揭示》。在学规中,朱熹明确规定了书院的教育总方针是实施以“五教”为主要内容的五伦——伦理教育,强调了书院教育必须为社会伦理服务的前提。以此明确学者到书院来是为何而学、为谁而学,规范生徒行为,唤醒学生自我约束能力。学规反复要求生徒讲明义理,修养心性,力图体现其理学教育的根本特点。学规进而提出修身、处世、接物之要,作为生徒实际生活和道德教育的准绳。其中所包含的重人格教育、倡言行一致、克己为人、道德自律等道德修养的原则和方法,反映了程朱理学的传统学风。朱熹把学、问、思、辨、行规定为“为学之序”,实际上指示了书院教学的全部过程。在教学方法上,朱熹反对当时官学中“务记览,为辞章,钓声名,取利禄”的流弊,意欲在书院中树立一种新的学风。书院教学活动中所体现出来的注重自学、独立思考、问难论辩、学思并重、知行统一等特色,都与这个“为学之序”密切相关。

朱熹知潭州时,“治郡事甚劳,夜则与诸生讲论,随问而答,略无倦色。多训以切己务实,毋厌卑近而慕高远。恳恻至到,闻者感动”。作为思想家、教育家的朱熹,把《四书集注》作为岳麓书院的主要教材,始终坚持亲自执教,讲论重点集中于读书之须涵泳,须要浃洽。据廖谦记载,朱熹不仅经常在寓所向来访的学生授课,而且还亲自到岳麓书院督课,检查学生的学习情况。有一次,朱熹到书院后,采取抽签的方式让两位学生讲《大学》的语意,被抽查的学生都讲不清楚。朱熹便对诸生说:“前人建书院,本以待四方士友,相与讲学,非止为科举计。”并指出书院如果不如州学,就没有必要在州学之外另建书院,在书院读书就是要读懂圣贤教人的道理,而不要模仿官学追求科举考试死读书、死背时文,要学子理会学问,“不理会学问,与蚩蚩横目之氓何异!”朱熹严肃认真、周到恳恻的教育作风,对学生的思想、学术都影响至深。

朱熹在长沙编成《州县释奠仪图》,其后由邵囦于长沙郡斋刻印,同时刻印的还有《三家礼范》、《稽古录》、《诗集传》,作为整顿士风学风的基本读物,希望通过“礼”的力量,用三纲五常来拯救世风、使人性复善。朱熹的湘籍门人讲论朱熹的教育,必然要讲书院和门人的情况,前面已经对朱熹兴复岳麓书院的情况作了简单的介绍,接下来要考察朱熹的门人。

朱熹于绍熙五年的湖南之行,有黄义刚、杨至等弟子随行,而饶干、陈士直、冯允中则为在湘任地方官的弟子,在修复湘西精舍中饶干、陈士直谋划出力不小。在短短的三个月中,闽、浙、赣、湘、川、皖等地的学者都涌入长沙,如孙自修兄弟、熊恪、杨长孺、刘孟容、潘履孙、董拱寿、林学蒙、吴琮、汪义和、曹彦约、舒邦佐,以及湖南籍的吴雄、李杞、李儒用、李璠、赵希汉、邹輗(皆为平江人)、吴猎、黎贵臣(为醴陵人)、林子蒙、廖谦、廖俣、赵方(衡阳人)、周奭、萧佐、舒谊、舒高(湘乡人)、钟震、周椿(善化人)、袭盖卿(常宁人)、郑一之、龚舆(湘阴人)皆受学于朱熹(有的是乾道以后不同时期受学的弟子)。当然,受学者远不止这么多,袭盖卿去向朱熹请教时所见者就很多。如《朱子语类》里记载:甲寅八月三日,是晚集聚于先生之长沙郡斋,听讲请教者七十余人。但未详说具体人物之姓氏。而《朱子年谱》载: “及邻郡数百里间,学子云集……坐席至不能容,溢于户外。”可见来问学、听讲的人很多。现择较明确的湖南籍贯的朱熹门人资料简单介绍如下: 邹輗(1152—?年),字行之、孝行,岳州平江人。为朱熹第二次入湖湘时的第一个湘中弟子。绍熙五年四月朱熹路过醴陵、湘潭,邹輗于道中投书拜师。其贫而好学,十八岁便有志于道,至四十三岁仍觉所学是与非未明,欲就道而正焉,闻朱熹入湘,便倾慕而拜见。向朱熹献二诗表露心迹,朱熹教以取《四书》读之。輗归读《论语》,即恍然有悟,自谓独得晦翁之传,于立身宅心自有得。著有《自乐轩集》。卒,贫极,无棺敛,友人方叔行为之善后。 袭盖卿,字梦锡,衡州常宁人。宋孝宗乾道五年(1169年)进士及第。其早年师事张栻,至绍熙五年八月三日则问学朱熹于长沙郡斋,随同诸生有七十余人亦求教于朱熹。庆元初,袭盖卿入闽续学于建阳考亭沧洲精舍,记录朱熹师徒问答之内容。庆元党禁期间,退居故里,设馆授徒。迨朝廷解除学禁,其重被起用,调国子司成,官至右正言,以直道事君。后与王居仁同隐林泉,在南门外双蹲石前建书院讲学,开常宁一代学风。

黎贵臣,字昭文,潭州醴陵人。邑贡生,乾道二年从游于入湘访张栻的朱熹。淳熙二年在城南金龟山下建草堂以读书。绍熙五年五月朱熹任荆湖南路安抚使兼知潭州时,请其与学录郑一之共同措置修复岳麓书院,后又聘其为岳麓书院山长,充讲书职事,讲明道学,一时士类多从之。致有醴人望风景从,兴办书院,大力传播理学。卒后,邑人于其早年读书处建立昭文书院以纪念之。 郑一之,字仲礼、仲履,潭州湘潭人。从张栻研习理学于岳麓书院,为湖湘学派代表之一。乾道二年朱熹入湘访张栻时,其曾问学于朱熹。绍熙三年有书通朱熹问学,朱熹复其信时叹张栻去世后湖湘学派不复存在。绍熙五年夏,朱熹任湖南安抚使兼知长沙时,其为潭州学录,得从游受学,与黎贵臣一同被朱熹聘请措置岳麓书院,共同主持教学和日常工作。在张栻殁后,湖湘学者们讲学问辨,往往先由胡大时参决,然后再请朱熹判定,朱熹总是以郑一之的看法为是,可见朱熹对其之倚重。后朱熹有信答之,教导“读书固不可废,然亦须以主敬立志为先,方可就此田地上,推寻义理,见诸行事”。故其深得朱熹学说之要理。

吴雄,字伯英,岳州平江人。年二十客居临安,绍熙三年由蔡元定推荐,向朱熹学于建阳考亭。朱熹告诫门生:书,要熟读,不可浅尝辄止。绍熙四年归里创建阳坪书院,讲学其中,学者称阳坪先生。绍熙五年夏秋间续学于长沙岳麓书院。此后的庆元四年续学于考亭沧洲精舍。其与黄榦、蔡渊、蔡沈讲贯明彻,深明性理之学,通星纬、占候、孙吴兵法。

李杞,字良仲,号木川,岳州平江人,绍熙五年受学于荆湖南路安抚使、知潭州的朱熹。同年闰十月十九日,朱熹受新帝内批罢侍讲去国,二十六日移住杭州西湖灵芝寺,送者渐少,李杞与舒高、林用中、余大猷、吴南、王汉等人侍侧问学,从容叩请,得穷理之学,并将此间问答内容记录下来,即录有《甲寅问答》。又陪同朱熹游曇山郑次山园亭。著有《紫阳传授》、《周易详解》等。

李儒用,字仲秉,号练溪,岳州平江人。绍熙五年夏秋间,于潭州与吴雄同受业于湘帅朱熹,往复辩难。此后的庆元三年至五年,两次入闽到建阳考亭沧洲精舍续学。李儒用登宋宁宗嘉泰二年(1202年)进士第。嘉定初,醴陵吴猎为四川安抚使,以儒用人品学识可大用,招至幕府任制置司干官。其长于《春秋》学,著有《理致集》。后人于平江县立九君子祠,祀李儒用、吴雄、邹倪、毛友诚、许炳、方暹、鲁仕能、方倪、万镇诸君子。

李璠,号草堂,岳州平江人。绍熙五年夏秋间问学朱熹于长沙。嘉定三年为江西转运司干办,献计请缨而平李元砺寇起。后人在建阳修建朱子祠,列名从祀者,有李儒用、吴雄、李杞、李雄、李璠五位平江人。

赵希汉,字南纪,宋太祖次子赵德昭九世孙,河南府洛阳人,寓居岳阳(一说居邵武)。进士及第后,知福清县。慕赵广汉之为政,利用侦探搜索吏民不法事,严惩犯者,虽公卿子弟不稍宽假,以严酷称。淳熙间从朱熹游,就教于南康郡斋。淳熙七年十月十三日与朱熹等人同游落星寺,次年就教于九江濂溪书堂,同年闰三月,与朱熹等人同游寻真观。朱熹卸任时畅游庐山,其与刘清之、林用中、黄榦等人陪同。后迁长沙令,绍熙五年夏秋间,于长沙又问学于朱熹。与同官不协,求去,遂改衡阳令。朱熹称其人极有才华。

林子蒙,衡州衡阳人。绍熙五年夏秋间,问学朱熹于潭州,记录朱熹之语。

廖谦,字益仲、德之,衡州衡阳人。绍熙五年夏秋间,随朱熹讲学于南岳书院。记录所闻朱熹之语。从熹之教,专心理会学问,不为举子程文。是朱熹在湘中传《易》学的高弟子,且为衡阳传朱熹之学之第一人。

廖俣,字季硕,潭州衡山人。与廖德明、杨晦之、黄谦同登宋孝宗乾道五年(1169年)己丑科郑侨榜进士第。淳熙十三年以杨万里荐,受业于朱熹之门。与朱熹书信往来。开禧二年任杭州知府。

赵方(?—1222年),字彦直,赵忭之后,赵棠之子,赵葵之父,潭州衡山人。从张栻学,登宋孝宗淳熙八年(1181年)进士第,知青阳县。绍熙五年夏秋间问学于长沙太守朱熹。历知随州,时宋金议和,诸郡弛备,方独招兵择将以备。力主抗金,数解枣阳之围。又败金驸马阿海于淮西。进显谟阁直学士以大中大夫、权刑部尚书、荆湖制置大使。帅边十年,以战为守,使京西一境屡免金人蹂躏。能拔识人才,后得疾而归。嘉定十四年卒,累赠太师,谥忠肃。真德秀作《祭赵制置文》。

周奭,字允升,号钦斋,潭州湘乡人。乾道间领乡荐,入岳麓书院从张栻受业,南轩问天与太极如何,奭谓“天,形体也;太极,性也。惟圣人能尽性。人极所以立”。南轩以为然,称高弟。编有《鬼神说》,张栻跋其后。绍熙五年五月,朱熹为荆湖路安抚使、兼知潭州时,其又执礼问学朱熹于岳麓书院。周奭创建涟滨书室以授徒,传播朱张理学。嘉定间真德秀帅潭,改书堂为书院,命其主濂溪书院教事。著有《皇极经世节要》。

萧佐,字定夫,潭州府湘乡人。其父从胡宏学,与张栻为同门友,佐因得早年师事张栻,得居敬之旨,十五年来谨守师训不渝。绍熙五年五月,又请益于湖南安抚使兼知潭州府的朱熹,得闻“进德修业”之开导,后又到建阳沧洲精舍续学,记录朱熹之语若干条。魏了翁为作《湘乡萧定夫师友堂记》。

舒高,潭州湘乡人。朱熹门人,绍熙五年夏秋间,师事于长沙、问学于岳麓书院。同年闰十月十九日,朱熹受新帝内批,罢侍讲去国,二十六日移住杭州西湖灵芝寺,送者渐少,其与李杞、林用中、余大猷、吴南、王汉等人却问学于朱熹,曾记有朱熹之语。

舒谊,字周臣、周仁,潭州湘乡人。张栻门人,萧佐外舅。南轩答其论知言疑义一书,载文集中。舒谊在长沙,亦从朱熹学。

钟震,字春伯,潭州府善化人。绍熙五年夏秋间,朱熹守长沙讲学于岳麓书院时,其执贽门下,往复问难,教答为多。钟震恐遗忘,悉数笔录。同年八月送朱熹从长沙归闽,在大桂铺记录朱熹之语。又深契程颐主一之旨,于湘潭筑主一书院,讲学其中,士人翕然从之,人称主一先生。后登宋宁宗庆元二年(1 196年)进士第。嘉定十五年,除国子博士,累迁秘书丞。宝庆元年,除著作郎。端平元年,以吏部侍郎兼同修国史、实录院同修撰。

周椿,字伯寿,潭州长沙人。朱熹门人,绍熙五年夏秋间,与袭盖卿同问学于岳麓书院,问“为人谋而不忠”等。后官至建康府通判。与项安世、赵蕃皆有诗作酬唱。

龚舆,字德载,潭州湘阴人。宋孝宗乾道五年(1169年)进士及第。初为浙东法曹,随上官巡按各地,不受馈遗,上官大惭,已受者皆退回。后知萍乡县,捐俸为贫民输纳逋赋。累迁至福建转运使干办官,从学于朱熹。卒后家无余财。

吴猎(1143—1213年),字德夫,号畏斋,潭州醴陵人,迁居善化。乾道元年从张栻学于岳麓书院,乾道三年朱熹访南轩时始得亲炙。宋孝宗淳熙二年(1 175年)赐同进士出身。张栻帅广西,聘请其任静江府教授。淳熙十三年,任岳麓书院堂长,教授学者,为湖湘正学之表率。以陈傅良荐,授秘书省正字。绍熙元年,以奉议郎知常州无锡县。绍熙五年正月迁秘书省校书郎,除监察御史,请宰相召用朱熹和杨万里。同年闰十月十九日,内批罢朱熹侍讲后,其入箚子乞留,不报,后又激烈批评宁宗将朱熹外补,劝宁宗回心转意,留用朱熹。同年十二月遭韩侂胄党徒弹劾,出为江西转运判官,寻劾罢。庆元三年列为庆元党人而遭受打击。党禁解后复官。嘉泰间总领湖广、江西、京西财赋,请增枣阳、信阳之戍以御金兵,拔孟宗政诸将分列要郡。以秘阁修撰知江陵府,屡解襄阳、德安、景陵之围,且计讨吴曦之叛。除刑部侍郎,充四川宣谕使,改四川安抚制置使兼知成都,与士子讲明正学,把周敦颐、二程奉祀于成都府学,配以朱熹、张栻,又揭朱熹白鹿洞书院学规教诲之,请魏了翁记其事,使朱熹之学在嘉定初得以流传于蜀地。嘉定六年卒,谥文定。魏了翁作《敷文阁直学士赠通议大夫吴公行状》。著有《吴氏经解》、《畏斋文集》、《吴文定公奏议》及杂著等。

上述所列湘籍弟子中,出入张栻、朱熹之门,学有所成,或仕进为官,或从事文教、学术活动,都产生了较大的影响。其中不少弟子操起其师的旧业,自筑书院授徒传业。如钟震在家乡筑主一书院,黎贵臣在金龟山下创昭文书院,吴雄于县东凤栖乡建阳坪书院等等。可见朱熹在潭州的教育活动,对于发展湖湘地方书院,普及教育,传播学术具有深远的影响。

南宋绍熙五年(1194年)正月,朝廷授朱熹为荆湖南路安抚使兼知潭州府,朱熹再辞,朝廷不允。由于湖北瑶民起义波及湖南西部,身患疾病又不忘江山社稷的光宗皇帝催朱熹上任,于是朱熹在大是大非面前果敢地决定放下教鞭,走出静谧的闽山,为君王解忧,为国家效力。四月上旬,朱熹在弟子黄义刚、杨至、黄榦等人的陪同下由福建路建宁府建阳县考亭精舍出发,翻过崇山峻岭,横穿江西中部,进入湖南地界,过潭州澧陵、槠州、湘潭直赴长沙,五月四日到达长沙城,接过帅印郡章,开始处理繁杂政务,招降瑶民起义领袖蒲来矢、惩治恶徒,修筑城墙,修复岳麓书院,等等。绍熙五年七月,经宰相赵汝愚推荐,朱熹被任命为焕章阁待制兼侍讲,八月六日应诏解印出城,入朝奏事。朱熹在潭州百日,时间甚短,且疾病半之,却不忘教育事业,热心于改善州、县学,特别是兴复岳麓书院,登台讲学,慕名来学者甚众,有四方学者毕至之说,影响甚大。朱熹的公务与政绩朝廷命朱熹帅湖南知潭州是有来由的。早在绍熙四年七月,湖南安抚使周必大改判隆兴府,由漕臣何异权摄帅事,这期间正好发生了两湖瑶民不堪忍受朝廷盘剥和豪强欺凌而揭竿起义,攻州掠县,由湖北西南辰州蒲来矢领导的瑶民涌入湖南西部的邵州、武冈一带,造成动乱,引起恐慌,震动朝廷。与此同时,农民起义军也遭到两湖驻军的扑杀、围剿。湖北方面,安抚使王蔺和提刑官陈谦主动出击,湖南方面,漕臣权摄帅事何异与提刑官赵不迂也派兵分头征讨。起义者遭到围剿追杀,其主力队伍因遭到沉重打击而四散,但进入湖南境内的瑶民仍有一定数量,在蒲来矢的率领下据险困守在偏僻的溪洞里,战事已进入后期,只是官军与义军还在旷日僵持。

荆湖南路安抚使司设在长沙城,安抚使的职责是治民,对全境六州三军(潭州、衡州、道州、永州、郴州、邵州、武冈、茶陵、桂阳)的四十县的安全负责。朱熹的接任帅职、郡事,对付瑶民起义的事就成为当前的首要任务,兵刃相向绝非朱熹之所长,也非其所谋略之取向。朱熹召集群僚会谈,听取战事汇报,对局势有了基本掌握,果断采取对瑶民起义者进行招抚的措施。这样的决定,是基于如下的考虑而做出的: 其一,瑶民起义的根本原因在于朝廷的盘剥和地方官员欺侮,使原始淳风未泯的瑶民不堪忍受而造反;其二,瑶民从绍熙四年起事至绍熙五年四月,已遭到两湖军队的围剿,主力已被消灭,只有残余者躲在险要的溪洞中,强攻硬打,取效不佳;其三,借鉴北宋以来朝廷对付瑶民起义多采取征讨与安抚兼施的成功举措,可以收服民心。于是,朱熹在分析全局的情况下,采取攻心战,以招抚诱降瑶民起义首领蒲来矢,不施杀戮,则可以稳定瑶民之心。朱熹一面派邵州通判蔡咸领兵丁进入蒲来矢等人据守的溪洞周围呐喊督捕,以军事力量作为前导,探听实情;一面派智勇两全谙熟瑶情的军校田昪前往劝降,田氏立军令状,带数十员进山入洞谈判,晓谕利害。

蒲来矢,为湖北辰州人,并非草莽出身,因不堪苛捐杂税之重负,于绍熙四年率领瑶民在辰州溆浦(靠近湖南邵州新化、邵阳)起事,攻打湖北诸多州县,遭到湖北安抚使王蔺、提刑陈谦的镇压,同年底从湖北攻入湖南邵州、武冈等地,遭到漕臣权摄帅事的何异、提刑赵不迂的镇压,至绍熙五年四月,其残部凭借山洞天险,负隅顽抗。朱熹新任湖南帅职,听取诸官情势汇报,综合分析情况后采取招降措施。而军事失利、懦弱少谋的蒲来矢禁不住威吓利诱,不得不带了妻子儿女跟随田昪下山投降。朱熹招降成功,遣散起义瑶民,蒲来矢也得到赦罪不诛,释放之。朱熹妥善处理这一事件,乃其懂得官逼民反的真情,招降蒲来矢、遣散瑶民而不杀戮对平息民愤、安定边陲、缓和民族关系都具有现实意义。

此事之后,朱熹对军政进行改革、倡修毁坏的潭州城墙,对巩固荆湘上游重镇、屏障东南安宁具有重要的意义。而在吏治方面,朱熹亦有动作,惩治庸官懒吏;提审判杀十八名残害民众的恶棍地霸。又建“谕苗台”、“三闾忠洁侯庙”和“五忠祠”,表彰正义之士,并向朝廷举荐一批有为的地方官。因此,朱熹在任上的主要业绩可以用“修武备,戢奸吏,抑豪民,重教化”来概括。朱熹的教育与影响朱熹一生两次入湘来到潭州,其重道德教化也与此密切关联。

第一次是在乾道三年八月(1167年)访张栻,在事先与吕祖谦商量后,由刘珙、张孝祥作了安排,主教张栻、守臣张孝祥为朱熹的到来和讲学活动提供良好条件。八月中旬,朱熹携门生林择之、范念德赴潭州,于九月八日到达长沙,住在张栻的城南书院的南轩,朱熹与张栻往返于城南书院与岳麓书院之间,就此开始了长达两个月的“胜游朝挽袂,妙语夜连床”的学问交流。朱熹与张栻之会,相与讲释所疑,以明千年道学,以扶纲常,以正人心的总目标是一致的。“荷敬夫爱予甚笃,相与讲明所未闻,日有问学之益,至幸至幸。”这次入湘,也是朱熹与湖湘众学者进行广泛交流的好机会,与此同时,朱熹发现“岳麓学者未知向方,往往骋空言而远实理”,主教于岳麓书院的张栻显然失责。 朱熹与各地学者不断进行交流、论辩,这也可以看成是其学问修正与扩容的过程。朱熹所建立的闽学,与胡氏、张氏师徒所建立的湖湘学,都源自北宋二程所建立的洛学,基本倾向相同,张栻是继胡安国、胡宏之后的湖湘学派的领军人物,与朱熹的交情很深,常有书信往来,探讨理学的基本问题,且有许多共识。

朱熹在潭州逗留了两个月,理学界著名的“朱张会讲”由此而展开。朱、张对“中和”、“太极”、“仁”等一系列理学问题,分别在岳麓书院和张栻的城南寓所进行了长时间的讨论。岳麓与城南仅一河之隔,朱张二人经常同舟往返于湘江两岸。据随行入湘的范念德讲,朱熹和张栻讨论得十分热烈, “二先生论《中庸》,三日夜不能合”,即在一些问题上有不同意见,却坚持讨论,以求达成共识。朱熹在给程洵的信中说:“去冬走湖湘,讲论之益不少。然此事须自做工夫,于日用间行往左卧处,方自有见处。然后从此操存以至于极,方为己物尔。敬夫所见,超诣卓然,非所可及。” 据清康熙《岳麓志》记载,朱熹到长沙访南轩,讲学岳麓,其内容是孟子学说,目的是“以致克己求仁之功”,两人又论《中庸》要义有一月,朱熹亲书“忠孝廉节”四大字于讲堂。朱熹上岳麓,是否登坛为诸生讲授,开讲的内容是什么,王懋竑以为于朱子《朱子全书》、《朱子语类》无考,而陈荣捷则作合理推测,朱熹会在书院里讲学。书院会讲制度的确立,是书院区别于官学的重要标志。“会讲”就是允许不同学派自由讲学,体现了书院内“百家争鸣”的特色。会讲让不同学派相互讨论,辨析异同,推动了书院的学术研究,促进了研究和教学的结合。朱张会讲开辟了理学中闽学和湖湘学的交流和融合,也对后来岳麓书院的学术发展和教学活动起了推动作用。 朱熹在潭州的首次讲学活动时间虽短,但朱张会讲激发了湖湘学的迅速传播,并使湖南教育中心由衡山向北转移到了长沙岳麓。

朱熹在潭州的第二次讲学活动是从绍熙五年的五月开始的。朱熹到长沙后,竟发现昔日讲学之地的繁盛已不复存在,“比年以来,师道陵夷,讲论废息,士气不振,议者惜之。”这是湖湘学派领袖人物张栻过早离开人世、新的领军人物尚未树立起来的后果。朱熹“深以讲学教人之务为寄”,因此,在从政的同时仍重视教育,把教育事业当作自己分内的重要任务来抓,不遗余力地致力于教育事业,决意兴复岳麓书院和倡修湘西精舍,并亲自登台讲授,培养士子。朱熹对建设和发展书院及州学、活跃湖湘学风、确立会讲制度以及授业生徒等方面作出了重大贡献。

朱熹在《潭州到任谢表》中写道:“学兼岳麓,壤带洞庭,假之师帅之职,责以治教之功。”他在潭州的教育活动,主要体现在整顿岳麓书院、增置学田、揭示学规和亲自讲授等方面。

朱熹在任上颁有《潭州委教授措置岳麓书院牒》,由此开始采取一系列措施来整顿士风和建设书院。其一是聘请黎贵臣充任书院讲书职事,又聘郑一之为学录,掌管学规和辅助教授。其二是增加生员名额,扩大招收名额至四十八名,可以不由课试而进,其廪给予郡庠相等。把书院作为“本为有志之士,不远千里求师取友,至于邦者,无所栖泊,以为优游肄业之地”。其三是更建位于岳麓山下的岳麓书院。该书院,乾道初曾由湖南安抚使刘珙重建,有的房屋三十年来因故久圮,朱熹选择地势高而干燥的地方作为建筑地,决定进行大规模修复、扩建书院房屋以容纳更多的学生。其四是解决书院的经费问题,为岳麓书院置学田五十顷。经过朱熹的有效治理和严厉督促,岳麓书院很快得以复兴。朱熹在离任时,又托继任者王蔺修复与岳麓书院关系紧密的湘西书院。 朱熹兴学,对书院教育影响最大的是颁行《书院教条》。这个学规还是朱熹在淳熙间任南康知军、兴复白鹿洞书院时制定的《白鹿洞书院揭示》。在学规中,朱熹明确规定了书院的教育总方针是实施以“五教”为主要内容的五伦——伦理教育,强调了书院教育必须为社会伦理服务的前提。以此明确学者到书院来是为何而学、为谁而学,规范生徒行为,唤醒学生自我约束能力。学规反复要求生徒讲明义理,修养心性,力图体现其理学教育的根本特点。学规进而提出修身、处世、接物之要,作为生徒实际生活和道德教育的准绳。其中所包含的重人格教育、倡言行一致、克己为人、道德自律等道德修养的原则和方法,反映了程朱理学的传统学风。朱熹把学、问、思、辨、行规定为“为学之序”,实际上指示了书院教学的全部过程。在教学方法上,朱熹反对当时官学中“务记览,为辞章,钓声名,取利禄”的流弊,意欲在书院中树立一种新的学风。书院教学活动中所体现出来的注重自学、独立思考、问难论辩、学思并重、知行统一等特色,都与这个“为学之序”密切相关。

朱熹知潭州时,“治郡事甚劳,夜则与诸生讲论,随问而答,略无倦色。多训以切己务实,毋厌卑近而慕高远。恳恻至到,闻者感动”。作为思想家、教育家的朱熹,把《四书集注》作为岳麓书院的主要教材,始终坚持亲自执教,讲论重点集中于读书之须涵泳,须要浃洽。据廖谦记载,朱熹不仅经常在寓所向来访的学生授课,而且还亲自到岳麓书院督课,检查学生的学习情况。有一次,朱熹到书院后,采取抽签的方式让两位学生讲《大学》的语意,被抽查的学生都讲不清楚。朱熹便对诸生说:“前人建书院,本以待四方士友,相与讲学,非止为科举计。”并指出书院如果不如州学,就没有必要在州学之外另建书院,在书院读书就是要读懂圣贤教人的道理,而不要模仿官学追求科举考试死读书、死背时文,要学子理会学问,“不理会学问,与蚩蚩横目之氓何异!”朱熹严肃认真、周到恳恻的教育作风,对学生的思想、学术都影响至深。

朱熹在长沙编成《州县释奠仪图》,其后由邵囦于长沙郡斋刻印,同时刻印的还有《三家礼范》、《稽古录》、《诗集传》,作为整顿士风学风的基本读物,希望通过“礼”的力量,用三纲五常来拯救世风、使人性复善。朱熹的湘籍门人讲论朱熹的教育,必然要讲书院和门人的情况,前面已经对朱熹兴复岳麓书院的情况作了简单的介绍,接下来要考察朱熹的门人。

朱熹于绍熙五年的湖南之行,有黄义刚、杨至等弟子随行,而饶干、陈士直、冯允中则为在湘任地方官的弟子,在修复湘西精舍中饶干、陈士直谋划出力不小。在短短的三个月中,闽、浙、赣、湘、川、皖等地的学者都涌入长沙,如孙自修兄弟、熊恪、杨长孺、刘孟容、潘履孙、董拱寿、林学蒙、吴琮、汪义和、曹彦约、舒邦佐,以及湖南籍的吴雄、李杞、李儒用、李璠、赵希汉、邹輗(皆为平江人)、吴猎、黎贵臣(为醴陵人)、林子蒙、廖谦、廖俣、赵方(衡阳人)、周奭、萧佐、舒谊、舒高(湘乡人)、钟震、周椿(善化人)、袭盖卿(常宁人)、郑一之、龚舆(湘阴人)皆受学于朱熹(有的是乾道以后不同时期受学的弟子)。当然,受学者远不止这么多,袭盖卿去向朱熹请教时所见者就很多。如《朱子语类》里记载:甲寅八月三日,是晚集聚于先生之长沙郡斋,听讲请教者七十余人。但未详说具体人物之姓氏。而《朱子年谱》载: “及邻郡数百里间,学子云集……坐席至不能容,溢于户外。”可见来问学、听讲的人很多。现择较明确的湖南籍贯的朱熹门人资料简单介绍如下: 邹輗(1152—?年),字行之、孝行,岳州平江人。为朱熹第二次入湖湘时的第一个湘中弟子。绍熙五年四月朱熹路过醴陵、湘潭,邹輗于道中投书拜师。其贫而好学,十八岁便有志于道,至四十三岁仍觉所学是与非未明,欲就道而正焉,闻朱熹入湘,便倾慕而拜见。向朱熹献二诗表露心迹,朱熹教以取《四书》读之。輗归读《论语》,即恍然有悟,自谓独得晦翁之传,于立身宅心自有得。著有《自乐轩集》。卒,贫极,无棺敛,友人方叔行为之善后。 袭盖卿,字梦锡,衡州常宁人。宋孝宗乾道五年(1169年)进士及第。其早年师事张栻,至绍熙五年八月三日则问学朱熹于长沙郡斋,随同诸生有七十余人亦求教于朱熹。庆元初,袭盖卿入闽续学于建阳考亭沧洲精舍,记录朱熹师徒问答之内容。庆元党禁期间,退居故里,设馆授徒。迨朝廷解除学禁,其重被起用,调国子司成,官至右正言,以直道事君。后与王居仁同隐林泉,在南门外双蹲石前建书院讲学,开常宁一代学风。

黎贵臣,字昭文,潭州醴陵人。邑贡生,乾道二年从游于入湘访张栻的朱熹。淳熙二年在城南金龟山下建草堂以读书。绍熙五年五月朱熹任荆湖南路安抚使兼知潭州时,请其与学录郑一之共同措置修复岳麓书院,后又聘其为岳麓书院山长,充讲书职事,讲明道学,一时士类多从之。致有醴人望风景从,兴办书院,大力传播理学。卒后,邑人于其早年读书处建立昭文书院以纪念之。 郑一之,字仲礼、仲履,潭州湘潭人。从张栻研习理学于岳麓书院,为湖湘学派代表之一。乾道二年朱熹入湘访张栻时,其曾问学于朱熹。绍熙三年有书通朱熹问学,朱熹复其信时叹张栻去世后湖湘学派不复存在。绍熙五年夏,朱熹任湖南安抚使兼知长沙时,其为潭州学录,得从游受学,与黎贵臣一同被朱熹聘请措置岳麓书院,共同主持教学和日常工作。在张栻殁后,湖湘学者们讲学问辨,往往先由胡大时参决,然后再请朱熹判定,朱熹总是以郑一之的看法为是,可见朱熹对其之倚重。后朱熹有信答之,教导“读书固不可废,然亦须以主敬立志为先,方可就此田地上,推寻义理,见诸行事”。故其深得朱熹学说之要理。

吴雄,字伯英,岳州平江人。年二十客居临安,绍熙三年由蔡元定推荐,向朱熹学于建阳考亭。朱熹告诫门生:书,要熟读,不可浅尝辄止。绍熙四年归里创建阳坪书院,讲学其中,学者称阳坪先生。绍熙五年夏秋间续学于长沙岳麓书院。此后的庆元四年续学于考亭沧洲精舍。其与黄榦、蔡渊、蔡沈讲贯明彻,深明性理之学,通星纬、占候、孙吴兵法。

李杞,字良仲,号木川,岳州平江人,绍熙五年受学于荆湖南路安抚使、知潭州的朱熹。同年闰十月十九日,朱熹受新帝内批罢侍讲去国,二十六日移住杭州西湖灵芝寺,送者渐少,李杞与舒高、林用中、余大猷、吴南、王汉等人侍侧问学,从容叩请,得穷理之学,并将此间问答内容记录下来,即录有《甲寅问答》。又陪同朱熹游曇山郑次山园亭。著有《紫阳传授》、《周易详解》等。

李儒用,字仲秉,号练溪,岳州平江人。绍熙五年夏秋间,于潭州与吴雄同受业于湘帅朱熹,往复辩难。此后的庆元三年至五年,两次入闽到建阳考亭沧洲精舍续学。李儒用登宋宁宗嘉泰二年(1202年)进士第。嘉定初,醴陵吴猎为四川安抚使,以儒用人品学识可大用,招至幕府任制置司干官。其长于《春秋》学,著有《理致集》。后人于平江县立九君子祠,祀李儒用、吴雄、邹倪、毛友诚、许炳、方暹、鲁仕能、方倪、万镇诸君子。

李璠,号草堂,岳州平江人。绍熙五年夏秋间问学朱熹于长沙。嘉定三年为江西转运司干办,献计请缨而平李元砺寇起。后人在建阳修建朱子祠,列名从祀者,有李儒用、吴雄、李杞、李雄、李璠五位平江人。

赵希汉,字南纪,宋太祖次子赵德昭九世孙,河南府洛阳人,寓居岳阳(一说居邵武)。进士及第后,知福清县。慕赵广汉之为政,利用侦探搜索吏民不法事,严惩犯者,虽公卿子弟不稍宽假,以严酷称。淳熙间从朱熹游,就教于南康郡斋。淳熙七年十月十三日与朱熹等人同游落星寺,次年就教于九江濂溪书堂,同年闰三月,与朱熹等人同游寻真观。朱熹卸任时畅游庐山,其与刘清之、林用中、黄榦等人陪同。后迁长沙令,绍熙五年夏秋间,于长沙又问学于朱熹。与同官不协,求去,遂改衡阳令。朱熹称其人极有才华。

林子蒙,衡州衡阳人。绍熙五年夏秋间,问学朱熹于潭州,记录朱熹之语。

廖谦,字益仲、德之,衡州衡阳人。绍熙五年夏秋间,随朱熹讲学于南岳书院。记录所闻朱熹之语。从熹之教,专心理会学问,不为举子程文。是朱熹在湘中传《易》学的高弟子,且为衡阳传朱熹之学之第一人。

廖俣,字季硕,潭州衡山人。与廖德明、杨晦之、黄谦同登宋孝宗乾道五年(1169年)己丑科郑侨榜进士第。淳熙十三年以杨万里荐,受业于朱熹之门。与朱熹书信往来。开禧二年任杭州知府。

赵方(?—1222年),字彦直,赵忭之后,赵棠之子,赵葵之父,潭州衡山人。从张栻学,登宋孝宗淳熙八年(1181年)进士第,知青阳县。绍熙五年夏秋间问学于长沙太守朱熹。历知随州,时宋金议和,诸郡弛备,方独招兵择将以备。力主抗金,数解枣阳之围。又败金驸马阿海于淮西。进显谟阁直学士以大中大夫、权刑部尚书、荆湖制置大使。帅边十年,以战为守,使京西一境屡免金人蹂躏。能拔识人才,后得疾而归。嘉定十四年卒,累赠太师,谥忠肃。真德秀作《祭赵制置文》。

周奭,字允升,号钦斋,潭州湘乡人。乾道间领乡荐,入岳麓书院从张栻受业,南轩问天与太极如何,奭谓“天,形体也;太极,性也。惟圣人能尽性。人极所以立”。南轩以为然,称高弟。编有《鬼神说》,张栻跋其后。绍熙五年五月,朱熹为荆湖路安抚使、兼知潭州时,其又执礼问学朱熹于岳麓书院。周奭创建涟滨书室以授徒,传播朱张理学。嘉定间真德秀帅潭,改书堂为书院,命其主濂溪书院教事。著有《皇极经世节要》。

萧佐,字定夫,潭州府湘乡人。其父从胡宏学,与张栻为同门友,佐因得早年师事张栻,得居敬之旨,十五年来谨守师训不渝。绍熙五年五月,又请益于湖南安抚使兼知潭州府的朱熹,得闻“进德修业”之开导,后又到建阳沧洲精舍续学,记录朱熹之语若干条。魏了翁为作《湘乡萧定夫师友堂记》。

舒高,潭州湘乡人。朱熹门人,绍熙五年夏秋间,师事于长沙、问学于岳麓书院。同年闰十月十九日,朱熹受新帝内批,罢侍讲去国,二十六日移住杭州西湖灵芝寺,送者渐少,其与李杞、林用中、余大猷、吴南、王汉等人却问学于朱熹,曾记有朱熹之语。

舒谊,字周臣、周仁,潭州湘乡人。张栻门人,萧佐外舅。南轩答其论知言疑义一书,载文集中。舒谊在长沙,亦从朱熹学。

钟震,字春伯,潭州府善化人。绍熙五年夏秋间,朱熹守长沙讲学于岳麓书院时,其执贽门下,往复问难,教答为多。钟震恐遗忘,悉数笔录。同年八月送朱熹从长沙归闽,在大桂铺记录朱熹之语。又深契程颐主一之旨,于湘潭筑主一书院,讲学其中,士人翕然从之,人称主一先生。后登宋宁宗庆元二年(1 196年)进士第。嘉定十五年,除国子博士,累迁秘书丞。宝庆元年,除著作郎。端平元年,以吏部侍郎兼同修国史、实录院同修撰。

周椿,字伯寿,潭州长沙人。朱熹门人,绍熙五年夏秋间,与袭盖卿同问学于岳麓书院,问“为人谋而不忠”等。后官至建康府通判。与项安世、赵蕃皆有诗作酬唱。

龚舆,字德载,潭州湘阴人。宋孝宗乾道五年(1169年)进士及第。初为浙东法曹,随上官巡按各地,不受馈遗,上官大惭,已受者皆退回。后知萍乡县,捐俸为贫民输纳逋赋。累迁至福建转运使干办官,从学于朱熹。卒后家无余财。

吴猎(1143—1213年),字德夫,号畏斋,潭州醴陵人,迁居善化。乾道元年从张栻学于岳麓书院,乾道三年朱熹访南轩时始得亲炙。宋孝宗淳熙二年(1 175年)赐同进士出身。张栻帅广西,聘请其任静江府教授。淳熙十三年,任岳麓书院堂长,教授学者,为湖湘正学之表率。以陈傅良荐,授秘书省正字。绍熙元年,以奉议郎知常州无锡县。绍熙五年正月迁秘书省校书郎,除监察御史,请宰相召用朱熹和杨万里。同年闰十月十九日,内批罢朱熹侍讲后,其入箚子乞留,不报,后又激烈批评宁宗将朱熹外补,劝宁宗回心转意,留用朱熹。同年十二月遭韩侂胄党徒弹劾,出为江西转运判官,寻劾罢。庆元三年列为庆元党人而遭受打击。党禁解后复官。嘉泰间总领湖广、江西、京西财赋,请增枣阳、信阳之戍以御金兵,拔孟宗政诸将分列要郡。以秘阁修撰知江陵府,屡解襄阳、德安、景陵之围,且计讨吴曦之叛。除刑部侍郎,充四川宣谕使,改四川安抚制置使兼知成都,与士子讲明正学,把周敦颐、二程奉祀于成都府学,配以朱熹、张栻,又揭朱熹白鹿洞书院学规教诲之,请魏了翁记其事,使朱熹之学在嘉定初得以流传于蜀地。嘉定六年卒,谥文定。魏了翁作《敷文阁直学士赠通议大夫吴公行状》。著有《吴氏经解》、《畏斋文集》、《吴文定公奏议》及杂著等。

上述所列湘籍弟子中,出入张栻、朱熹之门,学有所成,或仕进为官,或从事文教、学术活动,都产生了较大的影响。其中不少弟子操起其师的旧业,自筑书院授徒传业。如钟震在家乡筑主一书院,黎贵臣在金龟山下创昭文书院,吴雄于县东凤栖乡建阳坪书院等等。可见朱熹在潭州的教育活动,对于发展湖湘地方书院,普及教育,传播学术具有深远的影响。

附注

①徐学林:《中国历代行政区划》,安徽教育出版社1991年版。①参《朱子全书》、《宋史》、《湖南通志》、《朱子大传》。

①吴子良:《林下偶谈·晦翁斩大囚》,四库本,上海古籍出版社1987年版。②《朱子全书》。③《朱子全书》卷24《与曹晋叔书》。

①王懋竑:《朱子年谱》,中华书局1998年版。②《朱子全书·答程允夫》。③《朱子新探索》。

①《勉斋集·朱子行状》。①《朱子语类》卷106。①《湘阴县志》卷11。

相关地名

朱熹

相关人物