第三节 朱陆双雄强辩论 鹅湖倡道起争鸣

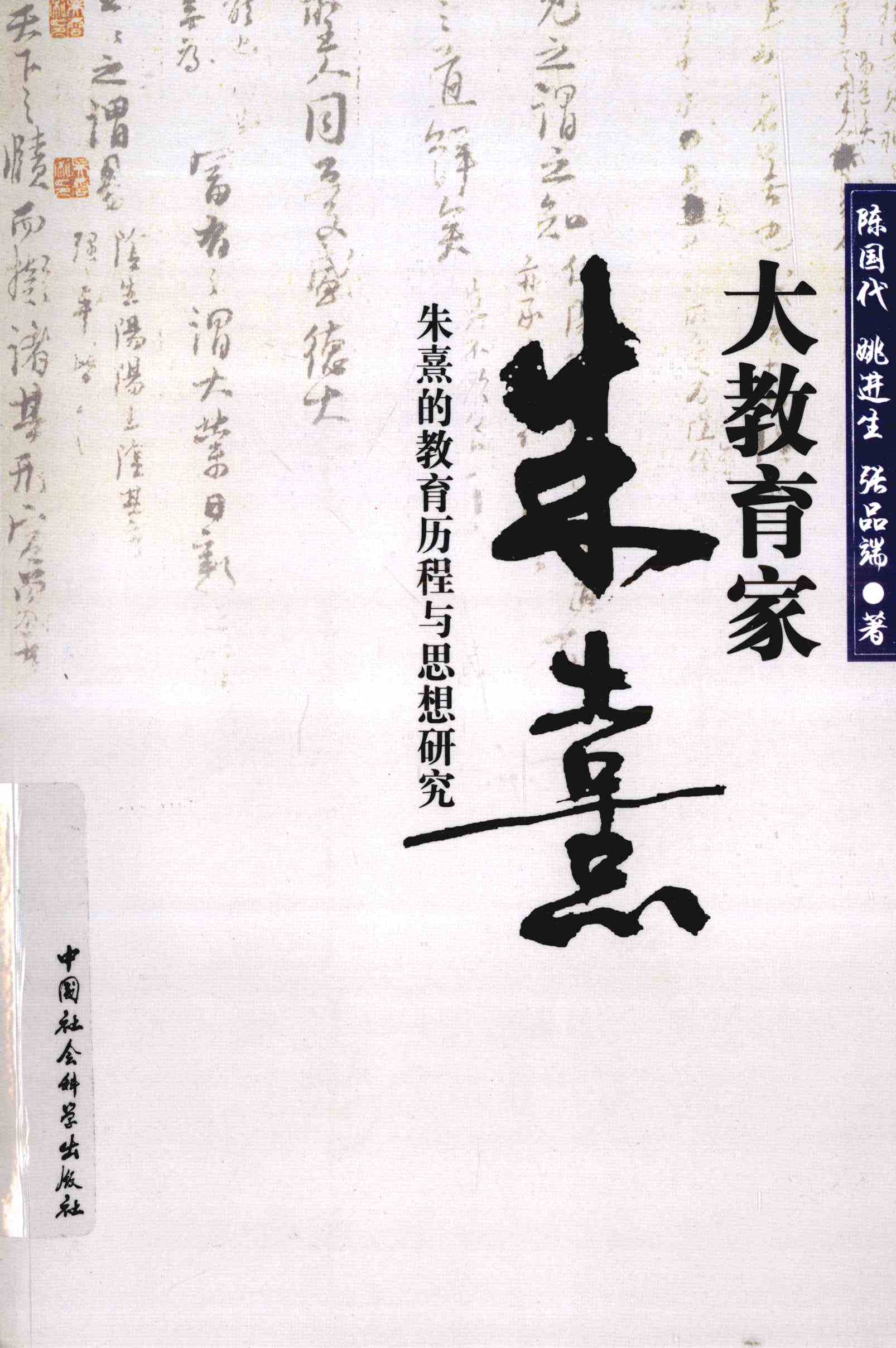

| 内容出处: | 《大教育教朱熹》 图书 |

| 唯一号: | 130820020210000092 |

| 颗粒名称: | 第三节 朱陆双雄强辩论 鹅湖倡道起争鸣 |

| 其他题名: | 朱熹在铅山鹅湖寺的讲论活动 |

| 分类号: | G40-09;B244.7 |

| 页数: | 13 |

| 页码: | 181-193 |

| 摘要: | 洪州马祖道的弟子大义禅师来山中开山植锡,时儒朱熹、吕祖谦、陆九渊、陆九龄等人聚集在鹅湖寺讲论学问,吕祖谦致书朱熹云:朱熹给祖谦胞弟吕祖俭回信时云”吕祖谦偕弟子潘景愈从浙东婺州起程入闽访朱熹,朱熹先带领吕祖谦等人游刘氏庄园、报本庵、密庵、五夫社仓,大约有吕祖谦、潘景愈、朱熹、刘珫、刘玶、范瑄、魏恪、徐周宾、王光朝、蔡元定、何镐、詹体仁、范念德、连崧、徐文臣等人常在一起游赏、讲论。朱熹与吕祖谦共读周敦颐、程颢、程颐、张载的大量遗作。它体现在陆九渊以朱熹之学为支离、朱熹以陆九渊之学为禅学。 |

| 关键词: | 朱熹 铅山 讲论活动 |

内容

鹅湖寺,坐落在武夷山的余脉、鹅湖山的北麓。唐大历中,洪州马祖道的弟子大义禅师来山中开山植锡,大阐宗风,吸引大批善男信女,一时香火旺盛,该寺亦成为文人雅士邀集之所。

南宋淳熙二年(1175年),时儒朱熹、吕祖谦、陆九渊、陆九龄等人聚集在鹅湖寺讲论学问,使之名扬于天下。杨汝砺守信州时,于寺中建祠祀朱吕陆四儒,淳祐十年,江东提刑蔡抗请于朝,理宗帝赐名文宗书院。明景泰五年代宗下令扩建书院,并取名鹅湖书院。后人每每提及鹅湖书院,都缘于朱吕陆三方的鹅湖之会。鹅湖之会,开南宋学术交流之先河,也被载入中国哲学史、文化史、教育史当中。鹅湖之会的前奏早在南宋乾道九年(1173年),吕祖谦致书朱熹云:“抚州士人陆九龄子寿,笃实孝友,兄弟皆有立。旧所学稍偏。近过此相聚累日,亦甚有问道四方之意。”次年即淳熙元年,朱熹给祖谦胞弟吕祖俭回信时云:“近闻陆子静言论风旨之一二,全是禅学,但变其名号耳。竞相祖习,恐误后生。恨不识之,不得深扣其说,因献所疑也”。到了淳熙二年三月二十一日,吕祖谦偕弟子潘景愈从浙东婺州起程入闽访朱熹,四月一日到达建宁府崇安县五夫里,与好友朱熹相见。朱熹先带领吕祖谦等人游刘氏庄园、报本庵、密庵、五夫社仓,然后到建阳寒泉精舍,住一个半月。此间相互汇报自己的学问进展,开诚布公地探讨学问。他们讨论的问题非常广泛,在很多方面达成了共识。他们志趣相投,相处真乃其乐融融。在这个美好的夏日里,大约有吕祖谦、潘景愈、朱熹、刘珫、刘玶、范瑄、魏恪、徐周宾、王光朝、蔡元定、何镐、詹体仁、范念德、连崧、徐文臣等人常在一起游赏、讲论。

在寒泉精舍,朱熹与吕祖谦共读周敦颐、程颢、程颐、张载的大量遗作,择取其中精华,编成《近思录》一书。在此之前,朱熹与湖南、江西、浙江的学者进行学术交流,特别与张栻、吕祖谦的学术交流已奠定了扎实的基础,建立了深厚的友谊,而与抚州金溪陆九渊兄弟却未正面接触,对其不好立文字的心学尚不明了,而学术观点已露矛盾对立的势头,它体现在陆九渊以朱熹之学为支离、朱熹以陆九渊之学为禅学,所存在的许多问题有待解决。吕祖谦考虑到朱与陆的学术观点有异同,想让他们会归于一,于是自告奋勇地承担了桥梁的作用。这是由于吕祖谦与金溪的陆氏兄弟往来多,乾道九年秋间陆九龄还到婺州拜访过吕祖谦,给吕祖谦留下有问道四方之意的好印象,淳熙元年陆九渊也往婺州拜访吕祖谦,于是吕祖谦愿意出面进行斡旋,给朱熹与陆九渊兄弟相见创造条件,在所通书信中确定具体日期在铅山鹅湖寺相会。鹅湖书院大门淳熙二年五月十六日,吕祖谦、潘景愈、朱熹、蔡元定、何镐、詹体仁(张元善)、范念德、连崧、徐文臣一行师友弟子从寒泉精舍出发,过崇安,游武夷,游览武夷丹山碧水,五月廿一日朱熹于武夷山六曲响声岩摩崖题刻载九人之履后,五月末翻越高高的分水关,直赴鹅湖寺。鹅湖之会的时间与人员会议时间:淳熙二年五月二十八、九日至六月八日,会期十天。

会议议题:如何引导学者读书做学问?是格物致知、读书穷理,还是简易工夫、发明本心? 参会名单:吕祖谦、潘景愈;朱熹、蔡元定、何镐、詹体仁、范念德、连崧、徐文臣;陆九龄、陆九渊、朱桴、朱泰卿、邹斌、傅一飞;还有赵烨、詹仪之、赵焯、刘清之、刘迂。 这个名单有争议。束景南先生在《朱子大传》、《朱熹年谱长编》言及朱熹门人。而陈荣捷教授在《朱子新探索》中以为朱熹未带门人而往,只陆氏带若干位门徒参会。但笔者未见闽地诸学者随朱熹游武夷山水后就此散归的文献记载,故开列上述人员以备考。

有必要对参会者的年龄与知识结构进行一番探讨(见表3)。 在这20人当中,有9人有详细出生年龄记载,此时(以淳熙二年为计)年长者为何镐48岁,年小者为詹体仁33岁;有10人为明确进士登第者,最早者为朱熹于绍兴十八年(1148年)进士,最迟者为赵焯、陆九渊于乾道八年(1172年)进士;有13人有仕宦经历,其中有抚州太守赵烨、信州太守詹仪之。因此说,此次学术交流是由领袖人物吕祖谦发起、召集并主持,由朱学学者、吕学学者、陆学学者参加的以中青年学者为主的较高规格的学术会议。

这些参会者,地缘分属闽浙赣三省,学缘分属理学、心学两大派系。朱熹与陆九渊的理学倾向有相当明显的分界,而吕祖谦则介于中间,既能对朱学的理解,也能对陆学的包容,这是南宋学术流派众多的展现,也是百花齐放、百家争鸣的体现。鹅湖之会讨论的主要问题那么,本次会议,三方学者都对哪些问题进行深刻的探讨与激烈的辩论呢? 鹅湖之会的主要话题皆引自经典著作《孟子》、 《中庸》、《易》。朱氏强调格物致知、读书穷理;陆氏从道在吾心出发主张简易的发明本心。这就含有理学与心学的矛盾,即理学主张性即理、理一分殊与心学主张心即理、吾心千古不磨的矛盾。显然,这种矛盾,很难通过一次学术交流就能化解。

朱熹自从同安主簿卸任后,长期蛰伏于武夷山下,主要从事讲学与著述活动,成就骄人,名播遐迩。而陆氏兄弟也非等闲之辈,在金溪一带负有盛名,自不甘落于人后。

陆九渊登第后,授迪功郎、靖安县主簿,因母丧未赴任,于家守孝三年,在槐堂纳徒讲学。他不要求学者博览群书,认为只要将本心确定,许多道理也就能明白。陆九渊的教学之讲授,以注重涵养、收敛本心为特长,于是来听讲的人很多,其讲学也就深受士子、民众的欢迎,由此声名鹊起。朱熹已听说陆氏教人的简易工夫,直观地感觉到陆氏有尽废讲学、直悟本心之病,为之忧虑,深怕受众接受其顿悟的体认方法,会被引导走上歧途,陷入参禅的境地。

鉴于朱、陆的为学之法有很大差别,吕祖谦倡议鹅湖之会,就是创造机会让他们接触、沟通,通过学术交流和面对面的沟通,以冀彼此达成共识,因此,朱熹与陆九渊、陆九龄兄弟在鹅湖寺的前三天所讨论的主要问题是教人“为学之方”,双方有明显分歧。

朱氏之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之顿悟。朱熹以陆氏之教人为太简易,陆九渊则以朱氏之教人为太支离。朱陆之别,看似一繁一简,实际上涉及的不是对儒家经典著作阅读量的问题,而是关系到如何把握儒家思想的系统问题。

在鹅湖寺的后五六天里,所讨论的问题比较广泛,但还是围绕一些具体的经学和理学问题进行了探讨与交流,双方的见解多有一致性。表明朱陆的思想有共同性,也有差异性,同中有异,异中有同,所以讨论也有合有离。三地学者所学皆属儒家学说范畴,所论则是为学方法。我们在此所关注的是作为教育者,他们所确立的为学方法有哪些?不同的方法对学生的直接影响又有哪些?陆氏不喜欢人埋头于书册,执意倡导直悟本心,一旦学者把握不准,采用冥思苦想的顿悟的简易工夫,就很容易滑入禅学的泥沼。而朱熹一贯坚持“凡人为学须穷理,穷理以读书为本”。要求从学者格物致知,认为通过读书,日积月累,融会贯通,将掌握的知识施之于事于物,则莫不各当其位。

鹅湖书院内景鹅湖之会后三方的阐述与分化鹅湖之会是一次重要的学术交流会,因朱陆存在的分歧不能在短时间内消弭,会谈最终不欢而散。会议结束后,朱熹、吕祖谦、二陆分手,各偕弟子而归。

鹅湖之会,总的来说是求同存异的大结局,但“异”却更加凸显出来,在这群年强气盛的学者中,原先互不相让的态度虽有改变,但这个焦点一直存在并延续了很长的时间,使得鹅湖之会成为日后划判理学与心学两大派系的里程碑。

事后,吕、陆、朱三方都对鹅湖之会发表见解,兼及人物的评判。吕祖谦认为讲学读书是百代为学通法,对朱熹的教人之法予以肯定,对陆九渊的简易工夫未予以肯定。《象山全集》所附《年谱》,引有陆九渊门人朱亨道的一段话:“鹅湖讲道,切诚当今盛事。伯恭盖虑陆与朱议论犹有异同,欲会归于一,而定其所适从,其意甚善,伯恭盖有志于此。语自得,则未也。”吕祖谦自己亦曾回忆此事说:“某留建宁凡两月余,复同朱元晦至鹅湖,与二陆及刘子澄诸公相聚切磋,甚觉有益。元晦英迈刚明,而工夫就实入细,殊未可量;子静亦坚实有力,但欠开阔耳。”一个“就实入细”,一个“欠开阔耳”,一褒一贬,判然分明。就总体来说,作为当时的领袖人物吕祖谦是倾向于朱熹,而对陆九渊是有所批评的。

朱熹认为“讲论之间,深觉有益”,对陆氏指责“支离”之病也有反躬自责,认为以往解经守章句,推衍文义,未得本旨。当然,朱熹对自己的态度也作了自我反省,认为自己与陆氏兄弟针锋相对,“犹有伤急不容耐处”,在给好友张栻的信件中说“伤急不容耐之病,固亦自知其然,深以为苦,而未能革”。这里再次体现了刘子翚“不远复”的教诲,对朱熹所产生的影响。同时,朱熹指出“子寿兄弟气象甚好,其病却是尽废讲学,而专务践履;却于践履之中,要人提撕省察,悟得本心,此为病之大者。要其操持谨质,表里不二,实有以过人者,惜乎其自信太过,规模窄狭,不复取人之善,将流于异学而不自知耳”。

陆九渊兄弟没有及时反省自己,至淳熙五年春夏间,陆九龄才给朱熹写信,对自己在鹅湖之会的偏激态度作了反省。这是经过认真思考与检讨,才发现自己为学方法有偏差。后来,淳熙六年陆九龄访吕祖谦,对自己有所检讨,态度有所改变。吕祖谦写信给朱熹说“陆子寿前日经过,留此二十余日,幡然以鹅湖所见为非,甚欲著实看书讲论,心平气下,相识中难得也”。但是陆九渊对发明本心之说仍很自信,这在《象山语录》中保留甚多。朱熹给吕祖谦的书中说:“但不肯翻然说破今是昨非之意,依旧遮前掩后,巧为词说,只此气象却是不佳耳。”至淳熙七年三月,朱熹从江西朋友和陆氏弟子万人杰等人处获知陆九渊“教人读书讲学”,表明陆氏肯向讲学上理会,对诵读经典著作已有实际的行动,不再认为读书无助于对圣贤思想的掌握与理解。于是朱熹致书与之论学,后来的淳熙八年春二月才有陆九渊率弟子入南康军访问朱熹、讲学于白鹿洞,给朱熹留下新印象“子静近日讲论比旧亦不同,但终有未尽合处。幸其却好商量,亦彼此有益也”。但陆九渊的“旧日规模终在”,不承认自己近乎禅说,却认为诸生错理解了,也就是说陆九渊一直走自己的路线,保持其心说不改。亦即李方子《紫阳年谱》中所云鹅湖之会后“子寿从朱子之说,而子静卒不变”也。有数年时间,朱熹与陆九渊思想交流尚好,但在转向从学于朱熹的陆氏弟子曹建亡故后,哀痛之中的朱熹于淳熙十年五月作成曹立之墓表中有“苟心之所未安,虽师说不屈从”,陆九渊的门徒包扬对此“甚不以为然”。淳熙十一年二月,朱熹将《墓表》寄给陆九渊看,征求陆氏意见,陆九渊回复说:“立之墓表亦好,但叙履历亦有未得实处”。后来“陆学者以为病己,颇不能平”。由此产生门户对立之争,表明朱熹与陆九渊关系恶化。至淳熙十五年春,朱熹看到陆九渊所作的《荆国王文公祠堂记》,甚为不满。随后的三月十八日,朱熹应诏入都奏事,口占一绝云:川原红绿一时新,暮雨朝晴更可人。

书册埋头无了日,不如抛却去寻春。

该诗传到陆九渊的耳里,陆九渊则喜形于色,曰:“元晦至此有觉矣,是可喜也!”可见,学术上的争议、分歧,并没有影响两人对社会积极干预的共识。在随后的四月中,朱熹滞留玉山候命,见到刘尧夫带来的陆九渊论无极太极书后,新一轮的争论又开始了,又有书信往来讨论无极太极,至淳熙十六年春正月,朱熹致书陆九渊,结束太极论辩。而朱熹对门人说:“南渡以来,八字着脚,理会着实工夫者,惟某与陆子静二人而已。某实敬其为人,老兄(包扬)未可以轻议论也。”鹅湖之会的后续影响乾淳间,朱熹继承周敦颐、程颢、程颐、张载的思想,构建理学体系;而陆九渊却另辟蹊径,把儒家思孟学派的思想与禅宗思想结合起来,构建心学体系。两大体系,皆非无懈可击,也绝非水火不相容。

朱熹与陆九渊兄弟早年都涉足佛学,都有出入佛老的心路历程。朱熹在崇安从刘子翚、道谦、宗杲路径学到一些佛学理论与思想,却被李侗及时提示而扭转过来,走上儒家正统道路;而陆九龄在邵阳从张九成学,儒佛杂糅;陆九渊从佛照德光、宗杲路径学佛理思想,一直前行,发展了儒禅结合的学术思想,生前却不愿意承认自己儒释兼修。实际上,朱熹在《朱子全书》和《朱子语类》、刘清之在《刘清之文集》、周密在《齐东野语》、陈淳在《北溪集》中皆有论及陆九渊的学术源流。

鹅湖之会最有意义的影响应是确立“道问学”与“尊德性”并重相行。实际上,在庆元六年春,包扬率领众生徒从江西到福建建阳考亭问学,朱熹对在座的学者说:“而今与公乡里平日说不同处,只是争个读书与不读书,讲究义理与不讲究义理。”朱熹要求学者“须当先知得,方始行得”。学习前人的经验,来指导自己的实践,这是人类教育的最基本的常识和最佳的选择。靠个人澄心顿悟,是难能掌握解决天地之间万事万物之理,也就解决不了许多现实问题。

鹅湖之会未能消融彼此的差异,反而成为儒学阵营中两大派系划分的分水岭。这次会面与学术交流,未能达成消弭朱陆之间的分歧,却将理学体系中的两大阵营的划分明晰。这在陆九渊生前就已定型。朱熹在给宋宗室赵彦橚的信中就有说明:“子静后来得书,愈胜从前。大抵其学于心地工夫不为无所见,但便欲恃此陵跨古今,更不下穷理细密功夫,卒并与其所得者而失之。人欲横流,不自知觉,而高谈大论,以为天理尽在是也,则其所谓心地工夫者又安在哉?”陆氏似乎有所改变,据孙应时说:“荆门陆先生遂止此可痛,闻其启手足告学子,惟先生之教是从,惜其前此自任之稍过也。”随着陆九渊的辞世,朱熹与陆九渊的学术辩论就戛然而止,分散各处的陆氏学派诸多弟子也就无法全部归附朱熹麾下得到熔炼与改造,他们秉承的顿悟之偏向也就没能得到及时的纠正,以至于后人无论如何努力使之统一都不能实现,朱熹理学与陆氏心学成为双轨并行延伸。

在鹅湖之会稍后两年出生的袁甫,是庆元府鄞县人袁燮次子,少服父训,又从杨简学,主陆氏心学,认为朱、吕、二陆皆天生英贤,共同“扶植斯道,忠君、爱亲、敬长,一性灵明,与天地并互万占不可磨灭者,或人之也渐,或人之也勇。勇非无渐,渐非无勇也,顾其所由之门然耳”。《宋元学案》的作者黄宗羲说朱陆有“同植纲常,同扶名教,同宗孔孟,即使意见终于不合,亦不过仁者见仁,智者见智”。

鹅湖群英汇集,是中国哲学史上、教育史上一次重要会议,促成朱、陆双方的思想修正,推动了儒学的发展,体现了孔子“君子和而不同”的思想。自此之后,中国哲学思想领域就有了理学与心学的概念,也有了程朱理学与后来的陆王心学两大阵营,以及由此之后的门户之见与学术消长。这种学术之分合的趋势,始终存在。

文末,就用朱熹参会后归崇安过分水关时所写的五言绝句诗作结,也许较妥。地势无南北,水流有西东。欲识分时异,应知合处同。

南宋淳熙二年(1175年),时儒朱熹、吕祖谦、陆九渊、陆九龄等人聚集在鹅湖寺讲论学问,使之名扬于天下。杨汝砺守信州时,于寺中建祠祀朱吕陆四儒,淳祐十年,江东提刑蔡抗请于朝,理宗帝赐名文宗书院。明景泰五年代宗下令扩建书院,并取名鹅湖书院。后人每每提及鹅湖书院,都缘于朱吕陆三方的鹅湖之会。鹅湖之会,开南宋学术交流之先河,也被载入中国哲学史、文化史、教育史当中。鹅湖之会的前奏早在南宋乾道九年(1173年),吕祖谦致书朱熹云:“抚州士人陆九龄子寿,笃实孝友,兄弟皆有立。旧所学稍偏。近过此相聚累日,亦甚有问道四方之意。”次年即淳熙元年,朱熹给祖谦胞弟吕祖俭回信时云:“近闻陆子静言论风旨之一二,全是禅学,但变其名号耳。竞相祖习,恐误后生。恨不识之,不得深扣其说,因献所疑也”。到了淳熙二年三月二十一日,吕祖谦偕弟子潘景愈从浙东婺州起程入闽访朱熹,四月一日到达建宁府崇安县五夫里,与好友朱熹相见。朱熹先带领吕祖谦等人游刘氏庄园、报本庵、密庵、五夫社仓,然后到建阳寒泉精舍,住一个半月。此间相互汇报自己的学问进展,开诚布公地探讨学问。他们讨论的问题非常广泛,在很多方面达成了共识。他们志趣相投,相处真乃其乐融融。在这个美好的夏日里,大约有吕祖谦、潘景愈、朱熹、刘珫、刘玶、范瑄、魏恪、徐周宾、王光朝、蔡元定、何镐、詹体仁、范念德、连崧、徐文臣等人常在一起游赏、讲论。

在寒泉精舍,朱熹与吕祖谦共读周敦颐、程颢、程颐、张载的大量遗作,择取其中精华,编成《近思录》一书。在此之前,朱熹与湖南、江西、浙江的学者进行学术交流,特别与张栻、吕祖谦的学术交流已奠定了扎实的基础,建立了深厚的友谊,而与抚州金溪陆九渊兄弟却未正面接触,对其不好立文字的心学尚不明了,而学术观点已露矛盾对立的势头,它体现在陆九渊以朱熹之学为支离、朱熹以陆九渊之学为禅学,所存在的许多问题有待解决。吕祖谦考虑到朱与陆的学术观点有异同,想让他们会归于一,于是自告奋勇地承担了桥梁的作用。这是由于吕祖谦与金溪的陆氏兄弟往来多,乾道九年秋间陆九龄还到婺州拜访过吕祖谦,给吕祖谦留下有问道四方之意的好印象,淳熙元年陆九渊也往婺州拜访吕祖谦,于是吕祖谦愿意出面进行斡旋,给朱熹与陆九渊兄弟相见创造条件,在所通书信中确定具体日期在铅山鹅湖寺相会。鹅湖书院大门淳熙二年五月十六日,吕祖谦、潘景愈、朱熹、蔡元定、何镐、詹体仁(张元善)、范念德、连崧、徐文臣一行师友弟子从寒泉精舍出发,过崇安,游武夷,游览武夷丹山碧水,五月廿一日朱熹于武夷山六曲响声岩摩崖题刻载九人之履后,五月末翻越高高的分水关,直赴鹅湖寺。鹅湖之会的时间与人员会议时间:淳熙二年五月二十八、九日至六月八日,会期十天。

会议议题:如何引导学者读书做学问?是格物致知、读书穷理,还是简易工夫、发明本心? 参会名单:吕祖谦、潘景愈;朱熹、蔡元定、何镐、詹体仁、范念德、连崧、徐文臣;陆九龄、陆九渊、朱桴、朱泰卿、邹斌、傅一飞;还有赵烨、詹仪之、赵焯、刘清之、刘迂。 这个名单有争议。束景南先生在《朱子大传》、《朱熹年谱长编》言及朱熹门人。而陈荣捷教授在《朱子新探索》中以为朱熹未带门人而往,只陆氏带若干位门徒参会。但笔者未见闽地诸学者随朱熹游武夷山水后就此散归的文献记载,故开列上述人员以备考。

有必要对参会者的年龄与知识结构进行一番探讨(见表3)。 在这20人当中,有9人有详细出生年龄记载,此时(以淳熙二年为计)年长者为何镐48岁,年小者为詹体仁33岁;有10人为明确进士登第者,最早者为朱熹于绍兴十八年(1148年)进士,最迟者为赵焯、陆九渊于乾道八年(1172年)进士;有13人有仕宦经历,其中有抚州太守赵烨、信州太守詹仪之。因此说,此次学术交流是由领袖人物吕祖谦发起、召集并主持,由朱学学者、吕学学者、陆学学者参加的以中青年学者为主的较高规格的学术会议。

这些参会者,地缘分属闽浙赣三省,学缘分属理学、心学两大派系。朱熹与陆九渊的理学倾向有相当明显的分界,而吕祖谦则介于中间,既能对朱学的理解,也能对陆学的包容,这是南宋学术流派众多的展现,也是百花齐放、百家争鸣的体现。鹅湖之会讨论的主要问题那么,本次会议,三方学者都对哪些问题进行深刻的探讨与激烈的辩论呢? 鹅湖之会的主要话题皆引自经典著作《孟子》、 《中庸》、《易》。朱氏强调格物致知、读书穷理;陆氏从道在吾心出发主张简易的发明本心。这就含有理学与心学的矛盾,即理学主张性即理、理一分殊与心学主张心即理、吾心千古不磨的矛盾。显然,这种矛盾,很难通过一次学术交流就能化解。

朱熹自从同安主簿卸任后,长期蛰伏于武夷山下,主要从事讲学与著述活动,成就骄人,名播遐迩。而陆氏兄弟也非等闲之辈,在金溪一带负有盛名,自不甘落于人后。

陆九渊登第后,授迪功郎、靖安县主簿,因母丧未赴任,于家守孝三年,在槐堂纳徒讲学。他不要求学者博览群书,认为只要将本心确定,许多道理也就能明白。陆九渊的教学之讲授,以注重涵养、收敛本心为特长,于是来听讲的人很多,其讲学也就深受士子、民众的欢迎,由此声名鹊起。朱熹已听说陆氏教人的简易工夫,直观地感觉到陆氏有尽废讲学、直悟本心之病,为之忧虑,深怕受众接受其顿悟的体认方法,会被引导走上歧途,陷入参禅的境地。

鉴于朱、陆的为学之法有很大差别,吕祖谦倡议鹅湖之会,就是创造机会让他们接触、沟通,通过学术交流和面对面的沟通,以冀彼此达成共识,因此,朱熹与陆九渊、陆九龄兄弟在鹅湖寺的前三天所讨论的主要问题是教人“为学之方”,双方有明显分歧。

朱氏之意,欲令人泛观博览,而后归之约。二陆之意,欲先发明人之本心,而后使之顿悟。朱熹以陆氏之教人为太简易,陆九渊则以朱氏之教人为太支离。朱陆之别,看似一繁一简,实际上涉及的不是对儒家经典著作阅读量的问题,而是关系到如何把握儒家思想的系统问题。

在鹅湖寺的后五六天里,所讨论的问题比较广泛,但还是围绕一些具体的经学和理学问题进行了探讨与交流,双方的见解多有一致性。表明朱陆的思想有共同性,也有差异性,同中有异,异中有同,所以讨论也有合有离。三地学者所学皆属儒家学说范畴,所论则是为学方法。我们在此所关注的是作为教育者,他们所确立的为学方法有哪些?不同的方法对学生的直接影响又有哪些?陆氏不喜欢人埋头于书册,执意倡导直悟本心,一旦学者把握不准,采用冥思苦想的顿悟的简易工夫,就很容易滑入禅学的泥沼。而朱熹一贯坚持“凡人为学须穷理,穷理以读书为本”。要求从学者格物致知,认为通过读书,日积月累,融会贯通,将掌握的知识施之于事于物,则莫不各当其位。

鹅湖书院内景鹅湖之会后三方的阐述与分化鹅湖之会是一次重要的学术交流会,因朱陆存在的分歧不能在短时间内消弭,会谈最终不欢而散。会议结束后,朱熹、吕祖谦、二陆分手,各偕弟子而归。

鹅湖之会,总的来说是求同存异的大结局,但“异”却更加凸显出来,在这群年强气盛的学者中,原先互不相让的态度虽有改变,但这个焦点一直存在并延续了很长的时间,使得鹅湖之会成为日后划判理学与心学两大派系的里程碑。

事后,吕、陆、朱三方都对鹅湖之会发表见解,兼及人物的评判。吕祖谦认为讲学读书是百代为学通法,对朱熹的教人之法予以肯定,对陆九渊的简易工夫未予以肯定。《象山全集》所附《年谱》,引有陆九渊门人朱亨道的一段话:“鹅湖讲道,切诚当今盛事。伯恭盖虑陆与朱议论犹有异同,欲会归于一,而定其所适从,其意甚善,伯恭盖有志于此。语自得,则未也。”吕祖谦自己亦曾回忆此事说:“某留建宁凡两月余,复同朱元晦至鹅湖,与二陆及刘子澄诸公相聚切磋,甚觉有益。元晦英迈刚明,而工夫就实入细,殊未可量;子静亦坚实有力,但欠开阔耳。”一个“就实入细”,一个“欠开阔耳”,一褒一贬,判然分明。就总体来说,作为当时的领袖人物吕祖谦是倾向于朱熹,而对陆九渊是有所批评的。

朱熹认为“讲论之间,深觉有益”,对陆氏指责“支离”之病也有反躬自责,认为以往解经守章句,推衍文义,未得本旨。当然,朱熹对自己的态度也作了自我反省,认为自己与陆氏兄弟针锋相对,“犹有伤急不容耐处”,在给好友张栻的信件中说“伤急不容耐之病,固亦自知其然,深以为苦,而未能革”。这里再次体现了刘子翚“不远复”的教诲,对朱熹所产生的影响。同时,朱熹指出“子寿兄弟气象甚好,其病却是尽废讲学,而专务践履;却于践履之中,要人提撕省察,悟得本心,此为病之大者。要其操持谨质,表里不二,实有以过人者,惜乎其自信太过,规模窄狭,不复取人之善,将流于异学而不自知耳”。

陆九渊兄弟没有及时反省自己,至淳熙五年春夏间,陆九龄才给朱熹写信,对自己在鹅湖之会的偏激态度作了反省。这是经过认真思考与检讨,才发现自己为学方法有偏差。后来,淳熙六年陆九龄访吕祖谦,对自己有所检讨,态度有所改变。吕祖谦写信给朱熹说“陆子寿前日经过,留此二十余日,幡然以鹅湖所见为非,甚欲著实看书讲论,心平气下,相识中难得也”。但是陆九渊对发明本心之说仍很自信,这在《象山语录》中保留甚多。朱熹给吕祖谦的书中说:“但不肯翻然说破今是昨非之意,依旧遮前掩后,巧为词说,只此气象却是不佳耳。”至淳熙七年三月,朱熹从江西朋友和陆氏弟子万人杰等人处获知陆九渊“教人读书讲学”,表明陆氏肯向讲学上理会,对诵读经典著作已有实际的行动,不再认为读书无助于对圣贤思想的掌握与理解。于是朱熹致书与之论学,后来的淳熙八年春二月才有陆九渊率弟子入南康军访问朱熹、讲学于白鹿洞,给朱熹留下新印象“子静近日讲论比旧亦不同,但终有未尽合处。幸其却好商量,亦彼此有益也”。但陆九渊的“旧日规模终在”,不承认自己近乎禅说,却认为诸生错理解了,也就是说陆九渊一直走自己的路线,保持其心说不改。亦即李方子《紫阳年谱》中所云鹅湖之会后“子寿从朱子之说,而子静卒不变”也。有数年时间,朱熹与陆九渊思想交流尚好,但在转向从学于朱熹的陆氏弟子曹建亡故后,哀痛之中的朱熹于淳熙十年五月作成曹立之墓表中有“苟心之所未安,虽师说不屈从”,陆九渊的门徒包扬对此“甚不以为然”。淳熙十一年二月,朱熹将《墓表》寄给陆九渊看,征求陆氏意见,陆九渊回复说:“立之墓表亦好,但叙履历亦有未得实处”。后来“陆学者以为病己,颇不能平”。由此产生门户对立之争,表明朱熹与陆九渊关系恶化。至淳熙十五年春,朱熹看到陆九渊所作的《荆国王文公祠堂记》,甚为不满。随后的三月十八日,朱熹应诏入都奏事,口占一绝云:川原红绿一时新,暮雨朝晴更可人。

书册埋头无了日,不如抛却去寻春。

该诗传到陆九渊的耳里,陆九渊则喜形于色,曰:“元晦至此有觉矣,是可喜也!”可见,学术上的争议、分歧,并没有影响两人对社会积极干预的共识。在随后的四月中,朱熹滞留玉山候命,见到刘尧夫带来的陆九渊论无极太极书后,新一轮的争论又开始了,又有书信往来讨论无极太极,至淳熙十六年春正月,朱熹致书陆九渊,结束太极论辩。而朱熹对门人说:“南渡以来,八字着脚,理会着实工夫者,惟某与陆子静二人而已。某实敬其为人,老兄(包扬)未可以轻议论也。”鹅湖之会的后续影响乾淳间,朱熹继承周敦颐、程颢、程颐、张载的思想,构建理学体系;而陆九渊却另辟蹊径,把儒家思孟学派的思想与禅宗思想结合起来,构建心学体系。两大体系,皆非无懈可击,也绝非水火不相容。

朱熹与陆九渊兄弟早年都涉足佛学,都有出入佛老的心路历程。朱熹在崇安从刘子翚、道谦、宗杲路径学到一些佛学理论与思想,却被李侗及时提示而扭转过来,走上儒家正统道路;而陆九龄在邵阳从张九成学,儒佛杂糅;陆九渊从佛照德光、宗杲路径学佛理思想,一直前行,发展了儒禅结合的学术思想,生前却不愿意承认自己儒释兼修。实际上,朱熹在《朱子全书》和《朱子语类》、刘清之在《刘清之文集》、周密在《齐东野语》、陈淳在《北溪集》中皆有论及陆九渊的学术源流。

鹅湖之会最有意义的影响应是确立“道问学”与“尊德性”并重相行。实际上,在庆元六年春,包扬率领众生徒从江西到福建建阳考亭问学,朱熹对在座的学者说:“而今与公乡里平日说不同处,只是争个读书与不读书,讲究义理与不讲究义理。”朱熹要求学者“须当先知得,方始行得”。学习前人的经验,来指导自己的实践,这是人类教育的最基本的常识和最佳的选择。靠个人澄心顿悟,是难能掌握解决天地之间万事万物之理,也就解决不了许多现实问题。

鹅湖之会未能消融彼此的差异,反而成为儒学阵营中两大派系划分的分水岭。这次会面与学术交流,未能达成消弭朱陆之间的分歧,却将理学体系中的两大阵营的划分明晰。这在陆九渊生前就已定型。朱熹在给宋宗室赵彦橚的信中就有说明:“子静后来得书,愈胜从前。大抵其学于心地工夫不为无所见,但便欲恃此陵跨古今,更不下穷理细密功夫,卒并与其所得者而失之。人欲横流,不自知觉,而高谈大论,以为天理尽在是也,则其所谓心地工夫者又安在哉?”陆氏似乎有所改变,据孙应时说:“荆门陆先生遂止此可痛,闻其启手足告学子,惟先生之教是从,惜其前此自任之稍过也。”随着陆九渊的辞世,朱熹与陆九渊的学术辩论就戛然而止,分散各处的陆氏学派诸多弟子也就无法全部归附朱熹麾下得到熔炼与改造,他们秉承的顿悟之偏向也就没能得到及时的纠正,以至于后人无论如何努力使之统一都不能实现,朱熹理学与陆氏心学成为双轨并行延伸。

在鹅湖之会稍后两年出生的袁甫,是庆元府鄞县人袁燮次子,少服父训,又从杨简学,主陆氏心学,认为朱、吕、二陆皆天生英贤,共同“扶植斯道,忠君、爱亲、敬长,一性灵明,与天地并互万占不可磨灭者,或人之也渐,或人之也勇。勇非无渐,渐非无勇也,顾其所由之门然耳”。《宋元学案》的作者黄宗羲说朱陆有“同植纲常,同扶名教,同宗孔孟,即使意见终于不合,亦不过仁者见仁,智者见智”。

鹅湖群英汇集,是中国哲学史上、教育史上一次重要会议,促成朱、陆双方的思想修正,推动了儒学的发展,体现了孔子“君子和而不同”的思想。自此之后,中国哲学思想领域就有了理学与心学的概念,也有了程朱理学与后来的陆王心学两大阵营,以及由此之后的门户之见与学术消长。这种学术之分合的趋势,始终存在。

文末,就用朱熹参会后归崇安过分水关时所写的五言绝句诗作结,也许较妥。地势无南北,水流有西东。欲识分时异,应知合处同。

附注

①吕祖谦:《东莱集》,四库本,上海古籍出版社1987年版。②《朱子全书》。

①朱熹《答王子合书》云:前月末送伯恭至鹅湖,陆子寿兄弟来会。讲讨之间,深觉有益。此月八日方分手而归也。吕东莱年谱云:送于信州鹅湖……诸友皆会,留止旬日。

①《吕东莱文集·与陈同甫书十一》。②《朱子全书》卷49《答王子合》。③《朱子全书》卷31。④《吕东莱文集·答朱元晦书九》。①《朱子全书》卷34《答吕伯恭书二十八》。

②《朱子全书》卷34《答吕伯恭书四十四》。

③《朱子全书·朱文公集·续集》卷《答刘晦伯书第七》。

①《朱子全书》卷9。②陆九渊:《陆九渊集·陆象山年谱》,中华书局1980年版,第506页。

①《朱子语类》卷119。 ②孙应时:《烛湖集·上晦翁朱先生书第七》,四库本,上海古籍出版社1987年版。

相关地名

朱熹

相关人物