内容

县境位于长乐—南澳断裂带与漳平—仙游东西向构造的交汇处,是亚欧板块东南部大陆边缘的一个组成部分,大地构造单元西北部属闽东燕山断坳带的福鼎云霄断陷带,东部沿海属闽东南沿海变质带,按地质力学观点属于新华夏系第二隆起带。早期形成漳平—仙游东西向断裂带横贯莆田中部,抵达湄洲湾顶。

境内大面积覆盖晚侏罗纪火山岩系和燕山期岩浆岩,早期构造形迹受到后期构造的折冲改造或受后期地层掩盖,中生代时期形成的新华夏系构造在莆田发育最广泛和最强烈,沿北东展布的一系列褶被轴压性断裂与北西向张扭性断裂组成明显多字型构造,使莆田地壳被切割成许多近似菱形的断块。

新构造运动在闽东沿海中部体现为差异性升降,这在境内的表现特别明显。县境北部地区沿断块上升较多,形成峰峦峻拔的中低山区,沿海三大半岛上升比较大,所以在离海数公里的地方,鹭峰山就高达311米,大蚶山高达398米。木兰溪下游是多组断裂切割成的断块,相对下降幅度较大的地区,因而形成河海共同沉积的莆田平原。由细砂、粉砂、淤泥和海生贝壳等组成。

境内大面积覆盖晚侏罗纪火山岩系和燕山期岩浆岩,早期构造形迹受到后期构造的折冲改造或受后期地层掩盖,中生代时期形成的新华夏系构造在莆田发育最广泛和最强烈,沿北东展布的一系列褶被轴压性断裂与北西向张扭性断裂组成明显多字型构造,使莆田地壳被切割成许多近似菱形的断块。

新构造运动在闽东沿海中部体现为差异性升降,这在境内的表现特别明显。县境北部地区沿断块上升较多,形成峰峦峻拔的中低山区,沿海三大半岛上升比较大,所以在离海数公里的地方,鹭峰山就高达311米,大蚶山高达398米。木兰溪下游是多组断裂切割成的断块,相对下降幅度较大的地区,因而形成河海共同沉积的莆田平原。由细砂、粉砂、淤泥和海生贝壳等组成。

相关地名

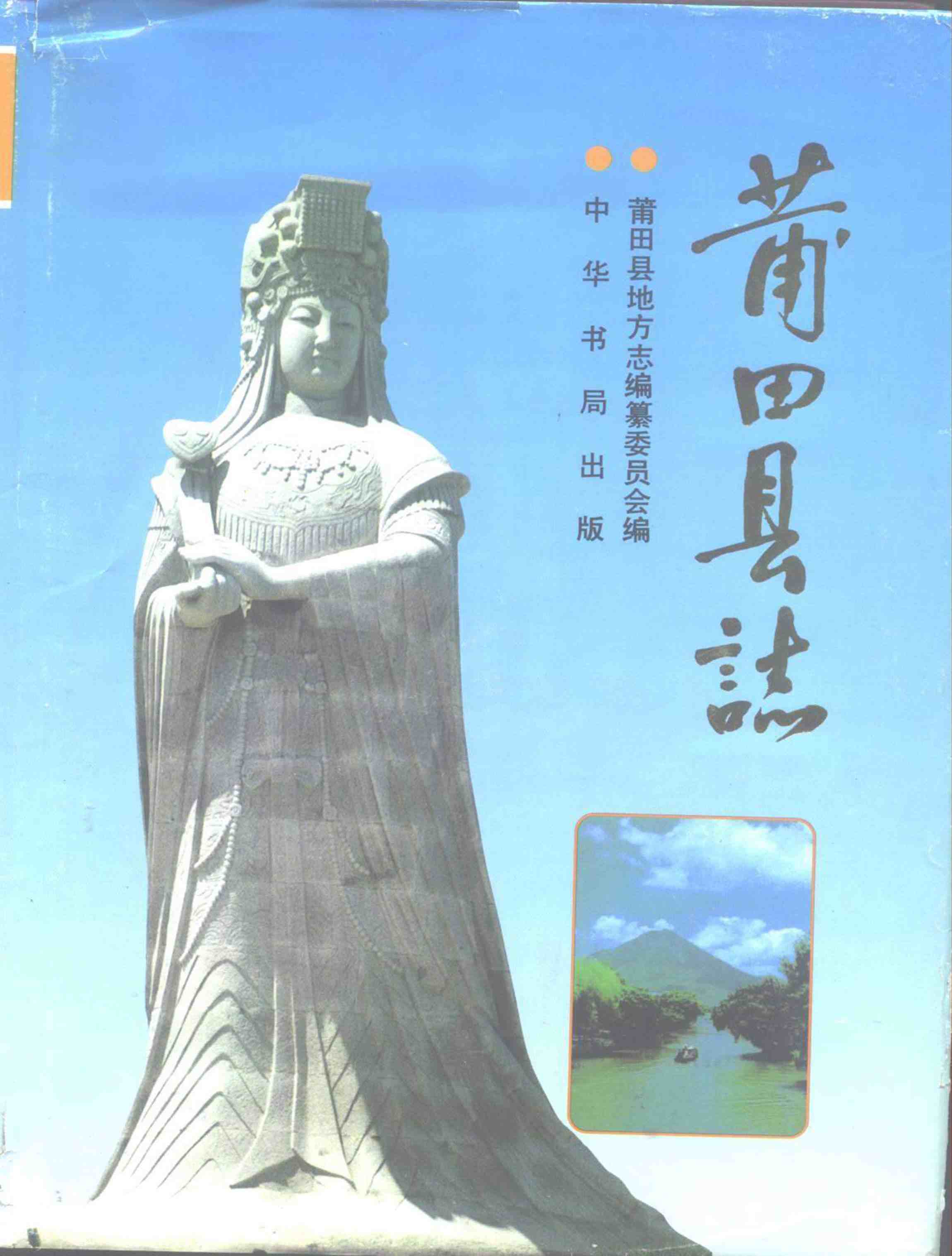

莆田县

相关地名