憲問第十四

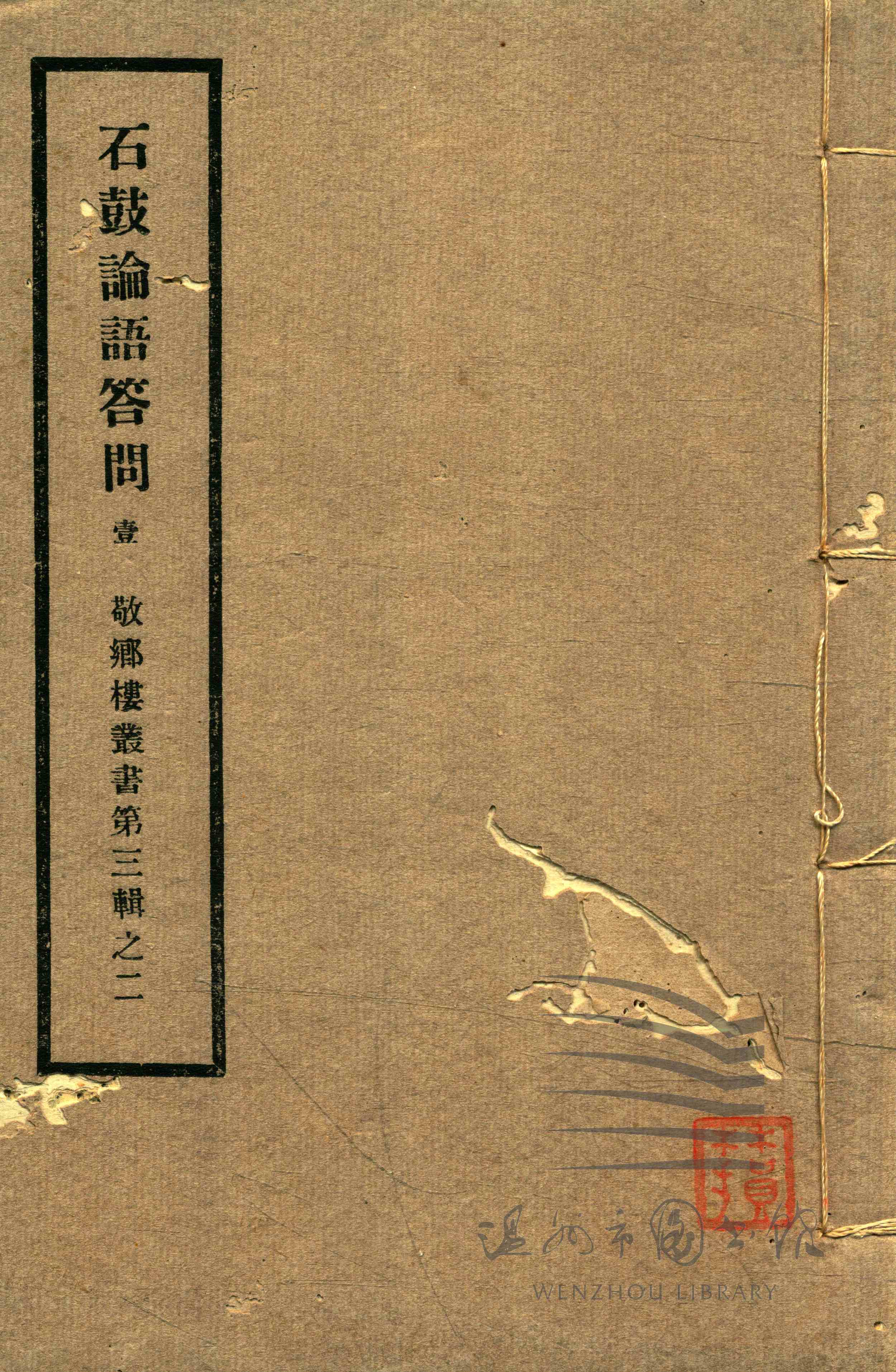

| 内容出处: | 《石鼓论语答问三卷》 古籍 |

| 唯一号: | 110320020220001072 |

| 颗粒名称: | 憲問第十四 |

| 分类号: | B222 |

| 页数: | 17 |

| 页码: | 十一至二十八 |

| 摘要: | 戴溪所编辑的《石鼓论语答问》中的宪问第十四部分。 |

| 关键词: | 儒家思想 论语 释义 |

内容

憲問耻子曰邦有道榖邦無道榖耻也

夫子之門原憲最貧葢耻仕於亂世也夫子懼其以仕為恥

故告之以此邦有道貧且賤焉是亦耻也觀子貢與原憲論

貧病事則憲有得於夫子之言矣

克伐怨欲不行焉可以為仁矣子曰可以為難矣仁則吾不知

也

勝已之私克之美也忮克忌忍克之害也四者不行猶未絶

其本謂之用力則可謂之仁則未也夫克伐怨欲不行猶有

用其力意必固我既絶無所用吾力矣故曰克已復禮為仁

雖克已而未至於復禮未可以為仁矣

子曰士而懐居不足以為士矣

士而懐居百事不成已非士人矣齷齪淺陋苟且委靡皆懐

居之故也

子曰邦有道危言危行邦無道危行言遜

聖人以言孫為逺害之道乎曰非也天下之事殺其身有益

於國君子為之若無益於國而輕用其身是淺丈夫而已矣

危行言孫為不仕者言也

子曰有徳者必有言有言者不必有徳仁者必有勇勇者不必

有仁

徳與言仁與勇自是兩事縁中心純實發見於外自然相應

徳人之言可愛可敬真是有和氣襲人之意仁人之勇從容

守義不急不迫自然有不可犯之威此是必然無可疑之理

葢不如是則非徳也非仁也

南宫适問於孔子曰羿善射奡盪舟俱不得其死然禹稷躬稼而有天下夫子不答南宫适出子曰君子哉若人尚徳哉若人

擬人不以其倫此聖人所以不答也君子㢤若人尚徳哉若

人其言㣲而婉取瑟而歌之意也

子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也

君子安有不仁之理邂逅誤見其意以善為之而或䧟於不

仁者有之若小人用心全别仁從何而有譬如種稻時却時

有荑稗若種荑稗雖欲一粒粟不可得也

子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎

勞字當從平聲來觧以為勞勉之勞非是既謂之愛須勞他

不然則非以為愛也

子曰為命禆諶草創之世叔討論之行人子羽修飾之東里子

產潤色之

夫子曰我於辭命則不能也此亦是難事春秋時用此為國

子產所以能相鄭者辭命之功也然當時亦非子產一人之

力同時諸公皆有助焉聖人喜鄭之多賢若曰欲為辭命使

禆諶草創世叔討論子羽修飾子產潤色必有可觀者矣合

衆長而泛言之非專言鄭事也

或問子產子曰恵人也問子西曰彼哉彼哉問管仲曰人也奪

伯氏駢邑三百飯疏食没齒無怨言

前輩嘗説春秋有三子西此所問者是楚子西何以言之謂

其所問者皆執政也楚子西何足齒於聖人之門聖人不欲

明言其非彼哉彼哉之辭謂所問者何子西也管仲是一時

人物與子產功用全别然子產恵人却有君子意思

子曰貧而無怨難富而無驕易貧而無怨是切於身已一若忍受得與外面事難易全不同

故爵祿可辭而白刄難蹈

子曰孟公綽為趙魏老則優不可以為滕薛大夫

雍容風雅與理繁治劇之才不同二者不可偏廢為人上者

審擇其人才而用之耳用違其才則人才無一可用用稱其

才人才無一不可用人多言古時人才多不知古人善用人

才爾

子路問成人子曰若臧武仲之智公綽之不欲卞莊子之勇冉

求之藝文之以禮樂亦可以為成人矣曰今之成人者何必然

見利思義見危授命久要不忘平生之言亦可以謂成人矣

合此四人所長有才智而澹然無欲君子之可用者也况文

之以禮樂則學問益可觀矣若此可以為成人矣下面曰字

是子路説非夫子再言也蓋子路平日於聖人之前多是要

任意自説所謂見利思義見危授命久要不忘平生之言此

皆子路所長平生見處在此故以為僅足耳

子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不取乎公明

賈對曰以告者過也夫子時然後言人不厭其言樂然後笑人

不厭其笑義然後取人不厭其取子曰其然豈其然乎

其然豈其然乎説者以為此夫子不許公叔文子之辭非也

夫子初疑或人之非故以為問公明賈公明賈之答與聖人

意合故聖人喜之曰元來如此豈是如此耶上一句其然説

公明賈之言下一句其然説或人以告之非也

子曰臧武仲以防求為後於魯雖曰不要君吾不信也

晉趙鞅入于晉陽以叛君子曰以地正國謂之叛焉可也據地以求後安得謂之不要君哉

子曰晉文公譎而不正齊桓公正而不譎

齊威晉文之事惟讀春秋究見二公本末方知聖人之言譎

正為二公圖伯言也齊威用二三十年之功晉文乃成功於

二三年之間譎正之辨也召陵正城濮譎

子路曰桓公殺公子糾召忽死之管仲不死曰未仁乎子曰桓

公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁

説春秋者曰信其信仁其仁衣裳之㑹十有一未嘗有㰱血

之盟也信厚也兵車之㑹四未嘗有大戰也愛民也所謂仁

其仁者即如其仁是也如其所成就是亦管仲之仁也大抵

有功於生民者皆可以言仁

子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之曰管仲

相桓公霸諸侯一匡天下民到於今受其賜㣲管仲吾其被髪

左衽矣豈若匹夫匹婦之為諒也自經於溝瀆而莫之知也

公伐齊納糾書糾不書子不當立也故古人以子糾為威公

之弟若大義不當立而死之是狥私恩也匹夫匹婦狥一飯

之恩殺身以為報者有之矣非義也

公叔文子之臣大夫僎與文子同升諸公子聞之曰可以為文

矣

自其大者言之純亦不已與天同功自其細者言之卑躬損

已孜孜學問皆自是而可進矣按此節似有脫文

子言衛靈公之無道也康子曰夫如是奚而不䘮孔子曰仲叔

圉治賔客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫如是奚其䘮

齊威公内行不修有管仲可以霸衛靈公無道得人亦可以

不亡然則修身齊家與治國平天下有異乎曰霸於其身者

不能禁亂於既死國雖不䘮而蒯瞶與輒之事國幾亡矣此

君子之所甚畏也

子曰其言之不怍則為之也難

言至於不怍其内功深矣此其所以難也

陳成子弑簡公孔子沐浴而朝告於哀公曰陳恒弑其君請討

之公曰告夫三子孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也君曰

告夫三子者之三子告不可孔子曰以吾從大夫之後不敢不

告也

非天子不言討若哀公從夫子之言必且奉王命以問齊罪

如侯承王命徂征是也

子路問事君子曰勿欺也而犯之

若谷永之諫所謂欺其君而犯之也子路勇於必為决不至

於欺君然已有所不知而强其君之必從是亦欺也

子曰君子上達小人下達

同此一事也君子向上儘通徹小人向下亦通徹

子曰古之學者為己今之學者為人

來觧以治國平天下為為人非按非字絕句人何幸得人要治國

平天下葢為人之學不如此只是要人説好故有人則作無

人則輟爾

蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐而問焉曰夫子何為對曰夫子

欲寡其過而未能也使者出子曰使乎使乎

應對得極好不惟蘧伯玉能進徳使人亦能以進徳矣或曰

蘧伯玉欲寡過而使人於夫子故夫子不與之曰此非使人之所與知也其説鑿

曾子曰君子思不出其位

來觧説位亦心但不必如此説只是承上文不在其位之位

行無越思如農之有畔也既不失職亦不越職則其官治矣

子曰君子耻其言而過其行

來解以為欲人之過行者非也耻言之過於行耳所謂言浮

於行者是也故曰古者言之不出耻躬之不逮也

子曰君子道者三我無能焉仁者不憂知者不惑勇者不懼子

貢曰夫子自道也

中庸曰知仁勇三者天下之達徳也由天下之所同得故曰

天下之達徳由君子所能行故曰君子道者三雖然所以行

之者一也故子貢曰夫子自道也一曰夫子自道若此耳彼

學者之論夫子不然也

子貢方人子曰賜也賢乎哉夫我則不暇

此聖人以其身為子貢訓也若一日三省吾身者必無工夫

方人矣為善惟恐其不足救過惟恐其不給雖聖人猶以為

不寝不食也何暇論人哉夫子嘗曰賜不幸言而中夫以言

中為不幸則賜之賢其賜之不幸也或曰夫我則不暇指子

貢言也但知方人而自己則不暇問其説亦新

子曰不患人之不已知患其不能也

患不能則進矣此君子之所憂也

子曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎

人之所以有逆詐億不信之心者欲察物之情不使為人所

欺以此為賢耳夫以不誠待人處心已薄於人無損於已有

虧謂之賢乎

㣲生畝謂孔子曰丘何為是栖栖者與無乃為佞乎孔子曰非

敢為佞也疾固也

夫子厯聘列國頗似栖栖當時辟世之士皆以聖人為非夫

佞以求用非也固守所見無意於世執其一偏自以為是其

害道亦多矣夫可以仕則仕可以止則止非固也

子曰驥不稱其力稱其徳也

今稱良馬者多言其能行故有言千里馬者不知此特力耳

良馬之所以可稱者却不在此當論其德可也溫良淳和急

難不相離有君子之義焉

或曰以徳報怨何如子曰何以報徳以直報怨以徳

報徳報怨不可有心報徳雖有心可也

子曰莫我知也夫子貢曰何為其莫知子也子曰不怨天不尤

人下學而上達知我者其天乎

下學而上達猶所謂升聞於上也故曰知我者其天乎

公伯寮愬子路於季孫子服景伯以告曰夫子固有惑志於公

伯寮吾力猶能肆諸市朝子曰道之將行也與命也道之將廢

也與命也公伯寮其如命何

夫子以顏淵死為天䘮予子路死為天祝予葢門人弟子得

行道者是亦斯道廢興之所係也事關天命非人力所能為

也

子曰賢者辟世其次辟地其次辟色其次辟言

世亂而遯聖人亦以為賢若長沮桀溺之徒是也但比之聖

人不可同日而語耳辟地若違之之一邦是也形於色而後去則已非矣况形於言乎

子曰作者七人矣

來觧兩説皆通然作者兩字恐非隠者所能當堯舜禹湯文

武周公是也土焉者無證故序書㫁自唐虞

子路宿於石門晨門曰奚自子路曰自孔氏曰是知其不可而

為之者與

在晨門則知其不可在聖人則但見其尚可為耳故曰我則

異於是無可無不可

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎既而

曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯巳而已矣深則厲淺則揭子曰果

哉末之難矣

末之難矣説者甚多葢荷蕢之言傷於太急㫁然便此辭似少

商量故曰果哉末之難矣聖人恨不得與之往反共論矣

子張曰書云髙宗諒隂三年不言何謂也子曰何必髙宗古之

人皆然君薨百官總已以聴於冢宰三年

觀子張此問知當時自天子至於諸侯不行三年之䘮久矣

觀左傳魯昭公有三年之䘮而國不廢蒐孟子載滕文公定

為三年之䘮百官父兄皆不欲可㮣見矣三年不言古之人

君皆然髙宗因恭黙思道之中夢帝賚予良弼作説命三篇

故髙宗不言之事得載於後世爾

子曰上好禮則民易使也

君子學道則愛人小人學道則易使也葢百姓極易使上無

禮下無學惟見其難耳上好禮則民莫敢不敬夫如是雖使

之赴水火可也子固窮小人窮斯濫矣

子路平生有力能不耻於衣敝縕袍而不能不慍見於絶糧

之際學問不足也

子曰賜也女以予為多學而識之者歟對曰然非與曰非也予

一以貫之

聖人不貴於多學歟曰博學詳説聖賢之事也然必有以貫

之則博而有要人但見聖人之博學多識而不知聖人之有

要也隠然一貫之理黙通於博學之中也此其博學也與人

異矣

子曰由知徳者鮮矣

此一句不是説子路只是告子路耳由字當如由誨汝知之

乎之由㸃作一句子曰中庸之為徳也其至矣乎民鮮能久

矣豈惟鮮能久只知者亦鮮

子曰無為而治者其舜也與夫何為哉恭巳正南面而已矣

無為而治舜之徳也其實人君治天下本亦無可為者恭巳

正南面初無一事可為也惟舜能安於無為而已矣

子張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣言不忠信行

不篤敬雖州里行乎哉立則見其參於前也在輿則見其倚於

衡也夫然後行子張書諸紳

子張問行與問達一般只是向外尋求要行要達却不曾反

己聖人使求之言行若言行誠實㸔置之何地皆可行若不

誠實不行於妻子况州里乎然是行也亦須積得純熟自見

得親切方能有行求功於旦暮而歸過於忠信篤敬之無益

則非矣子曰直哉史魚邦有道如矢邦無道如矢君子哉蘧伯玉邦有

道則仕邦無道則可卷而懐之

來觧史魚蘧伯玉於夫子亦太過矣按來解下疑脫比字蘧伯玉只是

善卷舒尋常不為人所忌故邦無道可以卷而懐之史魚尸

諫一事至死亦只是此一直是亦可謂君子之直矣

子曰可與言而不與之言失人不可與言而與之言失言知者

不失人亦不失言

多言不如静黙之功然當其人而不言其失所亦多矣謂所

貴於知者謂其不失機也失機而悔後無及矣

子貢問為仁子曰工欲善其事必先利其噐居是邦也事其大

夫之賢者友其士之仁者

問仁與為仁不同為仁則必資於友朋之助如工人之利器

然至於拙工則又非器之所及也

顏淵問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞放

鄭聲逺佞人鄭聲滛佞人殆

為邦固自有道聖人不言其道而直言夫治定功成制禮作

樂為萬世之章程此其待顏子可知矣鄭聲佞人特去其害

治者而已矣

子曰人無逺慮必有近憂

人之逺慮頗似迂闊然而無逺慮者必有近憂則所謂逺慮者

乃親切至近之慮也

子曰巳矣乎吾未見好徳如好色者也

此兩語聖人為衛靈公南子設也然而世之通病不逃於聖

人此兩言如好好色如惡惡臭指人情至切𦂳者言也内自省則病稍瘳矣

子曰臧文仲其竊位者與知桞下恵之賢而不與立也

不知其賢而不用猶可説也知人之賢而惡其與己並立也

是不以國家百姓為念者也其亦不仁甚矣非所當有而有

之謂竊

子曰躬自厚而薄責於人則逺怨矣

若躬自厚而不責於人則無怨矣不但逺也大抵自利者多

怨求人者亦多怨能自怨艾則於人無怨矣

子曰不曰如之何如之何者吾末如之何也已矣

不曰如之何如之何者當作一句人亦須是遇事三思與人

仔細商量有臨事而懼好謀而成之意然後可若不能如此

率情任意雖聖人亦無如之何也己

子曰羣居終日言不及義好行小慧難矣哉

此為羣居設也無切磋之益而有好發人隠伏之心則其勢

不可以相安是真難以共處也

子曰君子義以為質禮以行之孫以出之信以成之君子哉

聖人常言主忠信今乃曰義以為質信以成之來觧以為次

第先後非也此一段不是論先後之序只是説為君子者當

如此一事少不得孟子論仁義禮知不説信葢人無信一事

做不成猶五行之無土也故曰義以為質義為質了須是有

禮以行之有孫以出之有信以成之方得為君子不是説道

禮行孫出了方以信成之也

子曰君子病無能焉不病人之不己知也

患不知人求為可知病無能都是自己上用力若知患知求知病則其用功事深矣非為他人設也

子曰君子疾没世而名不稱焉

與病無能同人之有疾疢者必思所以去之此其真情也然

則君子亦求名與曰名非可以求而得自修而名隨之病其

名不稱則知所以自修矣子曰君子求諸人

然則聖人取諸人以為善非與曰非此之謂也君子每事求

己惟見己之未至故能自反小人每事求人惟見人之莫我

與也故常多怨求己者求則得之求人者求則失之求己者

常見己之過求人者常見人之過

子曰君子矜而不争羣而不黨

矜似異羣似同矜而不争則雖異而同羣而不黨則雖同而

異小人務自矜持便有争勝之意相與羣居便有合黨之患

子曰君子不以言舉人不以人廢言

此君子聴言之法以言舉人則失之輕以人廢言則失之苛

但當因言而審察之耳言雖是而人則非亦不舉人人雖非

而言則是亦不廢言惟其是而已矣

子貢問曰有一言可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲

勿施於人

天下之事惟通彼己者能不損己以益人按似應作損人以益巳此理

可以長久行之而不變若未免以人己二其心則必有齟齬

而不可行者非特人病之揆之吾心必有不可行者矣事只

是心安者便行得長逺此一段可以兩字著力

子曰吾之於人也誰毁誰譽如有所譽者其有所試矣斯民也三代之所以直道而行也

毁人是不美事聖人固無之然有心於譽人亦非聖人之公

也斯民在三代之時所以能直道而行者只是順行此理詩

曰周道如砥其直如矢君子所履小人所視葢三代之時君

子與小人同此一道也此一段所以兩字著力

子曰吾猶及史之闕文也有馬者借人乘之今亾矣乎

前輩常説有馬者借人乗之此乃闕文也不言何人之馬借

何人乗之葢相傳妄自增加也觀聖人作春秋可見矣

子曰巧言亂徳小不忍則亂大謀

不是似是而非如惡鄭聲亂雅樂之亂來説未善也此只説

自己多敗徳况巧言乎故巧能亂人徳小不忍起而便為之

能亂大謀亂則百事不成矣

子曰衆惡之必察焉衆好之必察焉

人情多於參差處致察至於衆人所雷同處亦不復加意君

子却不當如此按此下應有來解二字於衆人所不察之中當致宻察

之功葢非特觀此一段必字着意

子曰人能𢎞道非道𢎞人

道自人出非由外至者也葢人能充擴此道使天下共由之

此人之能𢎞道也若人者萬善俱備無有虧遺不足之處道

豈能𢎞人哉此一段能字著意

子曰過而不改是謂過矣

過不能改方是真過若不幸而過過而能改非過也

子曰吾嘗終日不食終夜不寝以思無益不如學也

來觧不是學與思相因闕一不可然一面苦思不學則非徒

無益而又害之雖聖人亦不能徒思也學在前思在後故博

學審問然後慎思論語亦曰博學而篤志切問而近思先學

後思思方有益

子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在其中矣君

子憂道不憂貧

君子謀道不謀食葢食非人之所能謀也且如耕穫以謀食

可謀得所求矣然歳安能常豐未免餒在其中謀道者固不

謀食然學亦祿在其中未可謂之不得食也葢道者君子之

所當憂而貧者非君子之所當憂也富不可求貧不可去雖

憂無益也聖人教學者親切之言及此可謂詳盡矣

子曰知及之仁不能守之雖得之必失之知及之仁能守之不

莊以涖之則民不敬知及之仁能守之莊以涖之動之不以禮

未善也

來説不是却太深了又説居官臨民亦太小了有國有天下

者當識此理智慮周防得到固足以來之然强把持不住是

按是上疑脫須字守以仁秦隋之君是知及之也七制仁義公恕統

天下是能以仁守之也至於下兩節又非七制所能及也使

民瞻其顏色望其容貌而不敢生慢易焉此臨之以莊之功

也雖然猶未也動之以禮使民由於禮而不知所謂動斯和

則盡善矣此三代聖王之事也

子曰君子不可小知而可大受也小人不可大受而可小知也

此一段在可不可上著力若不可小知則小知是不好底事

與不可以為滕薛大夫事不同葢大受是受人大底事如託

國託孤事關利害之類若小小私昵真是不管强教他與聞不得小人反此小小私昵亦能出力為人才到利害便相背

負葢謂其不可大受也

子曰民之於仁也甚於水火水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁

而死者也

孟子曰民非水火生活故水火人之所恃以為生也民之於

仁也甚於水火若夫子所謂自古皆有死民無信不立者是

也民之於仁急切如此然人因蹈水火而死者有之矣未見

蹈仁而死者也所謂無殺身以成仁者也此兩句人多説不

同或云水火有蹈死底道理仁無蹈而死者此亦易曉不待

聖人説又有人説水火蹈之終其身未有蹈仁終身至死而

後己者也此亦病按病上疑脫有字人人皆是終身蹈水火聖人却

不應説吾見兩字

子曰當仁不讓於師

當仁便向前做雖師不讓也其勇於必為可知矣

子曰君子貞而不諒

來觧以諒為信信與諒不同匹夫匹婦之為諒葢不顧義理

之是非但守其言之必信此之謂諒其於正大之義相去霄

壤矣

子曰事君敬其事而後其食

古者人君不輕以祿與人所謂位定然後祿之又曰以功詔

祿者是也君子亦不敢輕受其君之祿如孟子所謂退而有

去志不欲變故不受也事者量事而後食務先敬其事度在

已無愧事而後敢受祿於君

子曰有教無類聖人只有教人之心無分别人之心才有教則人人皆可學

却無彼此今人多言某非士類不可教自恨教者無以教人

耳苟有教何類之有只患月不出不患其不徧照也只患雨

不降不患其不徧澤也

子曰道不同不相為謀

不相為謀則其背戾而不合所謂左右背劔者也君子於此

亦聴其自耳非可强合也東坡曰彼且不吾信如吾之不彼

信也

子曰辭達而已矣

君子無意於為辭求以達其意而已矣辭達則止不求工也

然而見理不明者其辭必不達

師冕見及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯

某在斯師冕出子張問曰與師言之道與子曰然固相師之道

也

來觧以為誠亦不必如此實説只是道理合如此瞽之無相

倀倀無所之故瞽必有相今既來見便合與他説所謂見瞽

者必作過之必趨亦只是道理當然

夫子之門原憲最貧葢耻仕於亂世也夫子懼其以仕為恥

故告之以此邦有道貧且賤焉是亦耻也觀子貢與原憲論

貧病事則憲有得於夫子之言矣

克伐怨欲不行焉可以為仁矣子曰可以為難矣仁則吾不知

也

勝已之私克之美也忮克忌忍克之害也四者不行猶未絶

其本謂之用力則可謂之仁則未也夫克伐怨欲不行猶有

用其力意必固我既絶無所用吾力矣故曰克已復禮為仁

雖克已而未至於復禮未可以為仁矣

子曰士而懐居不足以為士矣

士而懐居百事不成已非士人矣齷齪淺陋苟且委靡皆懐

居之故也

子曰邦有道危言危行邦無道危行言遜

聖人以言孫為逺害之道乎曰非也天下之事殺其身有益

於國君子為之若無益於國而輕用其身是淺丈夫而已矣

危行言孫為不仕者言也

子曰有徳者必有言有言者不必有徳仁者必有勇勇者不必

有仁

徳與言仁與勇自是兩事縁中心純實發見於外自然相應

徳人之言可愛可敬真是有和氣襲人之意仁人之勇從容

守義不急不迫自然有不可犯之威此是必然無可疑之理

葢不如是則非徳也非仁也

南宫适問於孔子曰羿善射奡盪舟俱不得其死然禹稷躬稼而有天下夫子不答南宫适出子曰君子哉若人尚徳哉若人

擬人不以其倫此聖人所以不答也君子㢤若人尚徳哉若

人其言㣲而婉取瑟而歌之意也

子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也

君子安有不仁之理邂逅誤見其意以善為之而或䧟於不

仁者有之若小人用心全别仁從何而有譬如種稻時却時

有荑稗若種荑稗雖欲一粒粟不可得也

子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎

勞字當從平聲來觧以為勞勉之勞非是既謂之愛須勞他

不然則非以為愛也

子曰為命禆諶草創之世叔討論之行人子羽修飾之東里子

產潤色之

夫子曰我於辭命則不能也此亦是難事春秋時用此為國

子產所以能相鄭者辭命之功也然當時亦非子產一人之

力同時諸公皆有助焉聖人喜鄭之多賢若曰欲為辭命使

禆諶草創世叔討論子羽修飾子產潤色必有可觀者矣合

衆長而泛言之非專言鄭事也

或問子產子曰恵人也問子西曰彼哉彼哉問管仲曰人也奪

伯氏駢邑三百飯疏食没齒無怨言

前輩嘗説春秋有三子西此所問者是楚子西何以言之謂

其所問者皆執政也楚子西何足齒於聖人之門聖人不欲

明言其非彼哉彼哉之辭謂所問者何子西也管仲是一時

人物與子產功用全别然子產恵人却有君子意思

子曰貧而無怨難富而無驕易貧而無怨是切於身已一若忍受得與外面事難易全不同

故爵祿可辭而白刄難蹈

子曰孟公綽為趙魏老則優不可以為滕薛大夫

雍容風雅與理繁治劇之才不同二者不可偏廢為人上者

審擇其人才而用之耳用違其才則人才無一可用用稱其

才人才無一不可用人多言古時人才多不知古人善用人

才爾

子路問成人子曰若臧武仲之智公綽之不欲卞莊子之勇冉

求之藝文之以禮樂亦可以為成人矣曰今之成人者何必然

見利思義見危授命久要不忘平生之言亦可以謂成人矣

合此四人所長有才智而澹然無欲君子之可用者也况文

之以禮樂則學問益可觀矣若此可以為成人矣下面曰字

是子路説非夫子再言也蓋子路平日於聖人之前多是要

任意自説所謂見利思義見危授命久要不忘平生之言此

皆子路所長平生見處在此故以為僅足耳

子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不取乎公明

賈對曰以告者過也夫子時然後言人不厭其言樂然後笑人

不厭其笑義然後取人不厭其取子曰其然豈其然乎

其然豈其然乎説者以為此夫子不許公叔文子之辭非也

夫子初疑或人之非故以為問公明賈公明賈之答與聖人

意合故聖人喜之曰元來如此豈是如此耶上一句其然説

公明賈之言下一句其然説或人以告之非也

子曰臧武仲以防求為後於魯雖曰不要君吾不信也

晉趙鞅入于晉陽以叛君子曰以地正國謂之叛焉可也據地以求後安得謂之不要君哉

子曰晉文公譎而不正齊桓公正而不譎

齊威晉文之事惟讀春秋究見二公本末方知聖人之言譎

正為二公圖伯言也齊威用二三十年之功晉文乃成功於

二三年之間譎正之辨也召陵正城濮譎

子路曰桓公殺公子糾召忽死之管仲不死曰未仁乎子曰桓

公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁

説春秋者曰信其信仁其仁衣裳之㑹十有一未嘗有㰱血

之盟也信厚也兵車之㑹四未嘗有大戰也愛民也所謂仁

其仁者即如其仁是也如其所成就是亦管仲之仁也大抵

有功於生民者皆可以言仁

子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之曰管仲

相桓公霸諸侯一匡天下民到於今受其賜㣲管仲吾其被髪

左衽矣豈若匹夫匹婦之為諒也自經於溝瀆而莫之知也

公伐齊納糾書糾不書子不當立也故古人以子糾為威公

之弟若大義不當立而死之是狥私恩也匹夫匹婦狥一飯

之恩殺身以為報者有之矣非義也

公叔文子之臣大夫僎與文子同升諸公子聞之曰可以為文

矣

自其大者言之純亦不已與天同功自其細者言之卑躬損

已孜孜學問皆自是而可進矣按此節似有脫文

子言衛靈公之無道也康子曰夫如是奚而不䘮孔子曰仲叔

圉治賔客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅夫如是奚其䘮

齊威公内行不修有管仲可以霸衛靈公無道得人亦可以

不亡然則修身齊家與治國平天下有異乎曰霸於其身者

不能禁亂於既死國雖不䘮而蒯瞶與輒之事國幾亡矣此

君子之所甚畏也

子曰其言之不怍則為之也難

言至於不怍其内功深矣此其所以難也

陳成子弑簡公孔子沐浴而朝告於哀公曰陳恒弑其君請討

之公曰告夫三子孔子曰以吾從大夫之後不敢不告也君曰

告夫三子者之三子告不可孔子曰以吾從大夫之後不敢不

告也

非天子不言討若哀公從夫子之言必且奉王命以問齊罪

如侯承王命徂征是也

子路問事君子曰勿欺也而犯之

若谷永之諫所謂欺其君而犯之也子路勇於必為决不至

於欺君然已有所不知而强其君之必從是亦欺也

子曰君子上達小人下達

同此一事也君子向上儘通徹小人向下亦通徹

子曰古之學者為己今之學者為人

來觧以治國平天下為為人非按非字絕句人何幸得人要治國

平天下葢為人之學不如此只是要人説好故有人則作無

人則輟爾

蘧伯玉使人於孔子孔子與之坐而問焉曰夫子何為對曰夫子

欲寡其過而未能也使者出子曰使乎使乎

應對得極好不惟蘧伯玉能進徳使人亦能以進徳矣或曰

蘧伯玉欲寡過而使人於夫子故夫子不與之曰此非使人之所與知也其説鑿

曾子曰君子思不出其位

來觧説位亦心但不必如此説只是承上文不在其位之位

行無越思如農之有畔也既不失職亦不越職則其官治矣

子曰君子耻其言而過其行

來解以為欲人之過行者非也耻言之過於行耳所謂言浮

於行者是也故曰古者言之不出耻躬之不逮也

子曰君子道者三我無能焉仁者不憂知者不惑勇者不懼子

貢曰夫子自道也

中庸曰知仁勇三者天下之達徳也由天下之所同得故曰

天下之達徳由君子所能行故曰君子道者三雖然所以行

之者一也故子貢曰夫子自道也一曰夫子自道若此耳彼

學者之論夫子不然也

子貢方人子曰賜也賢乎哉夫我則不暇

此聖人以其身為子貢訓也若一日三省吾身者必無工夫

方人矣為善惟恐其不足救過惟恐其不給雖聖人猶以為

不寝不食也何暇論人哉夫子嘗曰賜不幸言而中夫以言

中為不幸則賜之賢其賜之不幸也或曰夫我則不暇指子

貢言也但知方人而自己則不暇問其説亦新

子曰不患人之不已知患其不能也

患不能則進矣此君子之所憂也

子曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎

人之所以有逆詐億不信之心者欲察物之情不使為人所

欺以此為賢耳夫以不誠待人處心已薄於人無損於已有

虧謂之賢乎

㣲生畝謂孔子曰丘何為是栖栖者與無乃為佞乎孔子曰非

敢為佞也疾固也

夫子厯聘列國頗似栖栖當時辟世之士皆以聖人為非夫

佞以求用非也固守所見無意於世執其一偏自以為是其

害道亦多矣夫可以仕則仕可以止則止非固也

子曰驥不稱其力稱其徳也

今稱良馬者多言其能行故有言千里馬者不知此特力耳

良馬之所以可稱者却不在此當論其德可也溫良淳和急

難不相離有君子之義焉

或曰以徳報怨何如子曰何以報徳以直報怨以徳

報徳報怨不可有心報徳雖有心可也

子曰莫我知也夫子貢曰何為其莫知子也子曰不怨天不尤

人下學而上達知我者其天乎

下學而上達猶所謂升聞於上也故曰知我者其天乎

公伯寮愬子路於季孫子服景伯以告曰夫子固有惑志於公

伯寮吾力猶能肆諸市朝子曰道之將行也與命也道之將廢

也與命也公伯寮其如命何

夫子以顏淵死為天䘮予子路死為天祝予葢門人弟子得

行道者是亦斯道廢興之所係也事關天命非人力所能為

也

子曰賢者辟世其次辟地其次辟色其次辟言

世亂而遯聖人亦以為賢若長沮桀溺之徒是也但比之聖

人不可同日而語耳辟地若違之之一邦是也形於色而後去則已非矣况形於言乎

子曰作者七人矣

來觧兩説皆通然作者兩字恐非隠者所能當堯舜禹湯文

武周公是也土焉者無證故序書㫁自唐虞

子路宿於石門晨門曰奚自子路曰自孔氏曰是知其不可而

為之者與

在晨門則知其不可在聖人則但見其尚可為耳故曰我則

異於是無可無不可

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎既而

曰鄙哉硜硜乎莫已知也斯巳而已矣深則厲淺則揭子曰果

哉末之難矣

末之難矣説者甚多葢荷蕢之言傷於太急㫁然便此辭似少

商量故曰果哉末之難矣聖人恨不得與之往反共論矣

子張曰書云髙宗諒隂三年不言何謂也子曰何必髙宗古之

人皆然君薨百官總已以聴於冢宰三年

觀子張此問知當時自天子至於諸侯不行三年之䘮久矣

觀左傳魯昭公有三年之䘮而國不廢蒐孟子載滕文公定

為三年之䘮百官父兄皆不欲可㮣見矣三年不言古之人

君皆然髙宗因恭黙思道之中夢帝賚予良弼作説命三篇

故髙宗不言之事得載於後世爾

子曰上好禮則民易使也

君子學道則愛人小人學道則易使也葢百姓極易使上無

禮下無學惟見其難耳上好禮則民莫敢不敬夫如是雖使

之赴水火可也子固窮小人窮斯濫矣

子路平生有力能不耻於衣敝縕袍而不能不慍見於絶糧

之際學問不足也

子曰賜也女以予為多學而識之者歟對曰然非與曰非也予

一以貫之

聖人不貴於多學歟曰博學詳説聖賢之事也然必有以貫

之則博而有要人但見聖人之博學多識而不知聖人之有

要也隠然一貫之理黙通於博學之中也此其博學也與人

異矣

子曰由知徳者鮮矣

此一句不是説子路只是告子路耳由字當如由誨汝知之

乎之由㸃作一句子曰中庸之為徳也其至矣乎民鮮能久

矣豈惟鮮能久只知者亦鮮

子曰無為而治者其舜也與夫何為哉恭巳正南面而已矣

無為而治舜之徳也其實人君治天下本亦無可為者恭巳

正南面初無一事可為也惟舜能安於無為而已矣

子張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣言不忠信行

不篤敬雖州里行乎哉立則見其參於前也在輿則見其倚於

衡也夫然後行子張書諸紳

子張問行與問達一般只是向外尋求要行要達却不曾反

己聖人使求之言行若言行誠實㸔置之何地皆可行若不

誠實不行於妻子况州里乎然是行也亦須積得純熟自見

得親切方能有行求功於旦暮而歸過於忠信篤敬之無益

則非矣子曰直哉史魚邦有道如矢邦無道如矢君子哉蘧伯玉邦有

道則仕邦無道則可卷而懐之

來觧史魚蘧伯玉於夫子亦太過矣按來解下疑脫比字蘧伯玉只是

善卷舒尋常不為人所忌故邦無道可以卷而懐之史魚尸

諫一事至死亦只是此一直是亦可謂君子之直矣

子曰可與言而不與之言失人不可與言而與之言失言知者

不失人亦不失言

多言不如静黙之功然當其人而不言其失所亦多矣謂所

貴於知者謂其不失機也失機而悔後無及矣

子貢問為仁子曰工欲善其事必先利其噐居是邦也事其大

夫之賢者友其士之仁者

問仁與為仁不同為仁則必資於友朋之助如工人之利器

然至於拙工則又非器之所及也

顏淵問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞放

鄭聲逺佞人鄭聲滛佞人殆

為邦固自有道聖人不言其道而直言夫治定功成制禮作

樂為萬世之章程此其待顏子可知矣鄭聲佞人特去其害

治者而已矣

子曰人無逺慮必有近憂

人之逺慮頗似迂闊然而無逺慮者必有近憂則所謂逺慮者

乃親切至近之慮也

子曰巳矣乎吾未見好徳如好色者也

此兩語聖人為衛靈公南子設也然而世之通病不逃於聖

人此兩言如好好色如惡惡臭指人情至切𦂳者言也内自省則病稍瘳矣

子曰臧文仲其竊位者與知桞下恵之賢而不與立也

不知其賢而不用猶可説也知人之賢而惡其與己並立也

是不以國家百姓為念者也其亦不仁甚矣非所當有而有

之謂竊

子曰躬自厚而薄責於人則逺怨矣

若躬自厚而不責於人則無怨矣不但逺也大抵自利者多

怨求人者亦多怨能自怨艾則於人無怨矣

子曰不曰如之何如之何者吾末如之何也已矣

不曰如之何如之何者當作一句人亦須是遇事三思與人

仔細商量有臨事而懼好謀而成之意然後可若不能如此

率情任意雖聖人亦無如之何也己

子曰羣居終日言不及義好行小慧難矣哉

此為羣居設也無切磋之益而有好發人隠伏之心則其勢

不可以相安是真難以共處也

子曰君子義以為質禮以行之孫以出之信以成之君子哉

聖人常言主忠信今乃曰義以為質信以成之來觧以為次

第先後非也此一段不是論先後之序只是説為君子者當

如此一事少不得孟子論仁義禮知不説信葢人無信一事

做不成猶五行之無土也故曰義以為質義為質了須是有

禮以行之有孫以出之有信以成之方得為君子不是説道

禮行孫出了方以信成之也

子曰君子病無能焉不病人之不己知也

患不知人求為可知病無能都是自己上用力若知患知求知病則其用功事深矣非為他人設也

子曰君子疾没世而名不稱焉

與病無能同人之有疾疢者必思所以去之此其真情也然

則君子亦求名與曰名非可以求而得自修而名隨之病其

名不稱則知所以自修矣子曰君子求諸人

然則聖人取諸人以為善非與曰非此之謂也君子每事求

己惟見己之未至故能自反小人每事求人惟見人之莫我

與也故常多怨求己者求則得之求人者求則失之求己者

常見己之過求人者常見人之過

子曰君子矜而不争羣而不黨

矜似異羣似同矜而不争則雖異而同羣而不黨則雖同而

異小人務自矜持便有争勝之意相與羣居便有合黨之患

子曰君子不以言舉人不以人廢言

此君子聴言之法以言舉人則失之輕以人廢言則失之苛

但當因言而審察之耳言雖是而人則非亦不舉人人雖非

而言則是亦不廢言惟其是而已矣

子貢問曰有一言可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲

勿施於人

天下之事惟通彼己者能不損己以益人按似應作損人以益巳此理

可以長久行之而不變若未免以人己二其心則必有齟齬

而不可行者非特人病之揆之吾心必有不可行者矣事只

是心安者便行得長逺此一段可以兩字著力

子曰吾之於人也誰毁誰譽如有所譽者其有所試矣斯民也三代之所以直道而行也

毁人是不美事聖人固無之然有心於譽人亦非聖人之公

也斯民在三代之時所以能直道而行者只是順行此理詩

曰周道如砥其直如矢君子所履小人所視葢三代之時君

子與小人同此一道也此一段所以兩字著力

子曰吾猶及史之闕文也有馬者借人乘之今亾矣乎

前輩常説有馬者借人乗之此乃闕文也不言何人之馬借

何人乗之葢相傳妄自增加也觀聖人作春秋可見矣

子曰巧言亂徳小不忍則亂大謀

不是似是而非如惡鄭聲亂雅樂之亂來説未善也此只説

自己多敗徳况巧言乎故巧能亂人徳小不忍起而便為之

能亂大謀亂則百事不成矣

子曰衆惡之必察焉衆好之必察焉

人情多於參差處致察至於衆人所雷同處亦不復加意君

子却不當如此按此下應有來解二字於衆人所不察之中當致宻察

之功葢非特觀此一段必字着意

子曰人能𢎞道非道𢎞人

道自人出非由外至者也葢人能充擴此道使天下共由之

此人之能𢎞道也若人者萬善俱備無有虧遺不足之處道

豈能𢎞人哉此一段能字著意

子曰過而不改是謂過矣

過不能改方是真過若不幸而過過而能改非過也

子曰吾嘗終日不食終夜不寝以思無益不如學也

來觧不是學與思相因闕一不可然一面苦思不學則非徒

無益而又害之雖聖人亦不能徒思也學在前思在後故博

學審問然後慎思論語亦曰博學而篤志切問而近思先學

後思思方有益

子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在其中矣君

子憂道不憂貧

君子謀道不謀食葢食非人之所能謀也且如耕穫以謀食

可謀得所求矣然歳安能常豐未免餒在其中謀道者固不

謀食然學亦祿在其中未可謂之不得食也葢道者君子之

所當憂而貧者非君子之所當憂也富不可求貧不可去雖

憂無益也聖人教學者親切之言及此可謂詳盡矣

子曰知及之仁不能守之雖得之必失之知及之仁能守之不

莊以涖之則民不敬知及之仁能守之莊以涖之動之不以禮

未善也

來説不是却太深了又説居官臨民亦太小了有國有天下

者當識此理智慮周防得到固足以來之然强把持不住是

按是上疑脫須字守以仁秦隋之君是知及之也七制仁義公恕統

天下是能以仁守之也至於下兩節又非七制所能及也使

民瞻其顏色望其容貌而不敢生慢易焉此臨之以莊之功

也雖然猶未也動之以禮使民由於禮而不知所謂動斯和

則盡善矣此三代聖王之事也

子曰君子不可小知而可大受也小人不可大受而可小知也

此一段在可不可上著力若不可小知則小知是不好底事

與不可以為滕薛大夫事不同葢大受是受人大底事如託

國託孤事關利害之類若小小私昵真是不管强教他與聞不得小人反此小小私昵亦能出力為人才到利害便相背

負葢謂其不可大受也

子曰民之於仁也甚於水火水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁

而死者也

孟子曰民非水火生活故水火人之所恃以為生也民之於

仁也甚於水火若夫子所謂自古皆有死民無信不立者是

也民之於仁急切如此然人因蹈水火而死者有之矣未見

蹈仁而死者也所謂無殺身以成仁者也此兩句人多説不

同或云水火有蹈死底道理仁無蹈而死者此亦易曉不待

聖人説又有人説水火蹈之終其身未有蹈仁終身至死而

後己者也此亦病按病上疑脫有字人人皆是終身蹈水火聖人却

不應説吾見兩字

子曰當仁不讓於師

當仁便向前做雖師不讓也其勇於必為可知矣

子曰君子貞而不諒

來觧以諒為信信與諒不同匹夫匹婦之為諒葢不顧義理

之是非但守其言之必信此之謂諒其於正大之義相去霄

壤矣

子曰事君敬其事而後其食

古者人君不輕以祿與人所謂位定然後祿之又曰以功詔

祿者是也君子亦不敢輕受其君之祿如孟子所謂退而有

去志不欲變故不受也事者量事而後食務先敬其事度在

已無愧事而後敢受祿於君

子曰有教無類聖人只有教人之心無分别人之心才有教則人人皆可學

却無彼此今人多言某非士類不可教自恨教者無以教人

耳苟有教何類之有只患月不出不患其不徧照也只患雨

不降不患其不徧澤也

子曰道不同不相為謀

不相為謀則其背戾而不合所謂左右背劔者也君子於此

亦聴其自耳非可强合也東坡曰彼且不吾信如吾之不彼

信也

子曰辭達而已矣

君子無意於為辭求以達其意而已矣辭達則止不求工也

然而見理不明者其辭必不達

師冕見及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之曰某在斯

某在斯師冕出子張問曰與師言之道與子曰然固相師之道

也

來觧以為誠亦不必如此實説只是道理合如此瞽之無相

倀倀無所之故瞽必有相今既來見便合與他説所謂見瞽

者必作過之必趨亦只是道理當然

知识出处

《石鼓论语答问三卷》

出版地:温州

三卷。南宋戴溪撰。戴溪字肖望,人称岷隐先生,温州永嘉(今浙江温州)人。淳熙五年(1178)“别头省试”第一,官至兵部侍郎。曾奉太子赵询之命类编《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《论语》、《孟子》、《资治通鉴》等书,著有《石鼓论语答问》、《易经总说》、《曲礼口义》、《续吕氏家塾读诗记》等。谥文端。光宗时,戴溪领石鼓书院山长期间撰此书,故名《石鼓论语答问》。此书阐发《论语》义理,持论较平允,但于名物训诂方面间有疏误,虽然如此,仍不失为一本较有价值的书,朱熹以为近于道。《四库全书》底本为江苏巡抚采进本。

阅读

相关人物

戴溪

责任者