内容

浮沚集卷一

浮沚集卷二

周行巳恭叔

經解

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

道本無名所以名之曰道者謂其萬物莫不由之也萬物皆有

太極太極者道之大本萬物皆有兩儀兩儀者道之大用無一

則不立無兩則不成太極即兩以成體兩儀即一以成用故在

太極不謂之先為兩儀不謂之後然則謂之一陰一陽者不離

乎一也謂之道者不離乎兩也所以太虚之中絪縕相盪升降

浮沈動靜屈伸不離乎二端散殊而可象者為物物者陰陽之

迹也故曰乾陽物也坤陰物也清通而不可象者為神神者陰

陽之妙也故曰陰陽不測謂之神不測則不可謂之二成物則

不可謂之一二即一而不離神體物而不遺見此者謂之知道

體此者謂之得道然是道也夫何遠之有哉繼于善者進乎此

矣成于性者復乎此矣孟子曰可欲之謂善又曰性無有不善

夫善者對不善之稱也可欲者對可惡之稱也無不善則亦無

善之可稱無可惡則亦無欲之可稱是知失性者天下之不善

也不善者天下之可惡也得性者天下之善也善者天下之可

欲也然則人之有善皆得乎性者也人之有不善皆失乎性者

也茍能食則見善于羮坐則見善于牆立則見善參于前在輿

則見善倚于衡顛沛必于善造次必于善相繼無間不離于道

矣善既純一則無不善不善既無善亦不立成于性者也成于

性則無不全也無不盡也然而命于陰陽者氣質之禀不同則

昏明之性亦異成性于仁者以斯道謂之仁斯道非不仁也然

仁不可謂之道成性于知者以斯道謂之知斯道非不知也然

知不可謂之道皆其成性之不同所見之不周猶伯夷得聖人

之清柳下惠得聖人之和非不善也然不可謂之大成夫一物

之中皆具一道一道之内皆具陰陽不能盡其大心以充其性

遂以小見為大道止于斯良由生禀之或偏而不知學或學之

不至而小成此皆賢者之過所以君子之道鮮也至于天下之

民目視耳聽手舉足運無非道者朝作暮息渴飲飢食無非道

者然而察其聲音鍧鍧目視眴眴有生而已終身由是曾不知

洒掃應對之妙道而耕稼陶漁之可以聖也是豈道之遠人哉

孟子曰行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道

者衆也此皆不肖者之不及所以君子之道鮮也夫所謂君子

之道中而已矣或偏于仁或偏于知過乎中者也日用而不知

不及乎中者也太極即中也中即性也太極立而陰陽具乎其

中矣性成而隂陽行乎其中矣是故昜之為書陰陽之道也六

十四卦三百八十四爻無非是者然而得所謂君子之道者寡

而過與不及者多此孔子繫辭所以明一陰一陽之道而深嘆

夫君子之道鮮也雖然萬物負陰而抱陽誰獨具無道乎反身

而誠斯得之矣此所以天下之人不可自棄而學昜者不可以

不盡心也

曲禮曰毋不敬儼若思安定辭安民哉

曲禮者禮之至曲者也大則簡曲則詳然曲能有誠至于變化

豈有二致哉故其為禮者曰毋不敬所以戒夫人之不可以不

敬也蓋敬者君子修身之道也所以閑邪而存其誠者也敬斯

定定斯正正者徳之基也慢斯怠怠斯邪邪者徳之賊也古之

人相在爾室不愧屋漏出門如見大賔使民如承大祭何所不

用其敬哉儼若思者非思也凡思者其心必有所止心有所止

者其耳目視聽必有所忘蓋其心定者其容寂此儼者所以若

思而非思也古之人知止而慮善恭黙以思道此有思者也南

郭子綦之隠几嗒焉似喪其耦顔淵之坐忘黜聰明墮肢體此

無思者也無思者天也有思者自人而之天也古之為道如此

安定辭者昜所謂昜其心而後語也蓋一辭之不中皆心之過

孟子所以謂不得于言勿求于心不可而頤之養正君子所以

慎言語是以存于心者既見乎辭攷其辭者亦可以知其人也

此三者禮之大節君子學道之要也自天子達于庶人自修身

至于為天下莫不一于是故敬則無敢慢無敢慢則民莫不愛

矣儼則人望而畏之人望而畏之則民莫不敬矣安定辭則其

言善其言善則民莫不應矣敬也儼也安定也舉乎其上者如

此所以安民之道也愛也敬也應也錯乎其下者如此民所以

安之之效也匹夫而有此必有安民之術天子而有此必有安

民之事故曰安民哉

傲不可長欲不可從志不可滿樂不可極

君子所以知天者知其性也所以事天者事其心也性之不明

心之不存則在我者與天不相似故有長傲以悖天徳從欲以

喪天性所見者小則其志昜滿天道虧矣所慕者外則其樂易

極天理滅矣人之所以為人者天也失其天豈可謂天之人乎

此其喪精失靈皆可哀之民也原夫凡人之所以有傲者何也

以其有我而已矣以我為我則彼為之對矣彼我既分勝心生

焉强此而劣彼此所謂傲也彼既自彼我既自我傲且不足以

輕彼適所以害我是心也且不可有况可長乎若我既無我則

彼亦無彼何傲之有彼有大傲者焉傲睨乎萬物之上者是也

是傲也非世俗之鄙心也道獨尊而無對故也凡人之所以有

欲者何也以其有物而已矣以物為物則我為之役矣物我既

交愛心生焉忘已而徇物此所謂欲也物既自物我既自我欲

且不足以益我適所以喪我是心也且不可有况可從乎若物

既無物則我亦無我何欲之有彼有大欲者焉從心所欲不踰

矩者是也是欲也非世俗之鄙心也道無心而不留故也志固

不可滿而凡人之志所以可滿者所志者利也其志在利者利

得其志必滿志滿者必驕由志道者觀之不亦隘乎故大志者

古今不可以為限固不可滿也樂固不可極而凡人之樂所以

有極者所樂者偽也故所樂在物物得其樂必極樂極者必淫

由樂道者觀之不亦鄙乎故大樂者天地不能變萬物不能昜

固不可極也然則斯四者為之小者必可謂之小人矣為之大

者必可謂之大人矣君子之學去其小者存其大者如斯而已

矣

賢者狎而敬之畏而愛之愛而知其惡憎而知其善積而

能散安安而能遷臨財毋茍得臨難毋茍免狠無求勝分

無求多疑事無質直而勿有

君子之于學也能親賢然後能明善能明善然後能至公能至

公然後能無累能無累然後能自立能自立然後能與人能與

人然後能善世此學者本末之序也天下之人莫不善也賢者

先得乎其善者也故其温良可親也其威嚴可畏也親之而不

知敬則其流必昜畏之而不知愛則其漸必疎昜則不知善之

可尊疎則不知善之可親狎而敬之而不失其尊畏而愛之而

不失其親君子之親賢有如此者天下之蔽莫大乎私天下之

明莫大乎公君子之于人也無私好其所好者必善者也無私

惡其所惡者必不善者也故所愛者善也不以所愛蔽于所不

愛乃天下之公好也所憎者不善也不以所憎蔽于所不憎乃

天下之公惡也惟能公于好惡故能不以一巳之愛憎而昜天

下之善惡君子之至公有如此者凡人之所以厚積者必以為

私所分也惟公者能以天下為度則不累乎物存人者猶在已

也奚積而不能散乎凡人之所以居安者必以為我所安也惟

公者能以天下為宅則不累其居在彼者猶在此也奚安而不

能遷乎惟其能散也故散而不失其所積惟其能遷也故遷而

不失其所安君子之無累有如此者若夫累于物者則臨財必

求茍得累于身者則臨難必求茍免惟君子忘物所以立我故

不累于物忘我所以立道故不累乎身内外無累故可以得而

得無心于得非所謂茍得也可以免而免無心于免非所謂茍

免也君子之所以自立有如此者今天下之所以好勝者為其

不能忘我也天下之所以多得者為其不能遺物也茍能忘我

而常處其弱則人之狠者不求勝而天下莫能勝矣茍能遺物

而常處其不足則人之分者不求多而天下莫能損矣茍持是

于天下雖之蠻貊而必行入麋鹿而不亂君子之所以與人有

如此者君子之知衆人之所以疑也衆人之曲君子之所以直

也然而君子有同天下之志而無善一巳之心故致其大知以

釋其疑使天下之疑者不疑先質其疑則天下疑矣推其大直

以直其未直使天下之不直者直先有其直則天下不直矣故

不質其疑所以欲天下之皆致其知也不有其直所以欲天下

之皆得其直也君子之善世有如此者凡此數者君子之所務

而衆人之所深戒者也故或曰能或曰毋或曰勿語其志則一

也

若夫坐如尸立如齊禮從宜使從俗

君子之所以必莊必敬者非所以飾外貎所以養其中也蓋其

心肅者其貎必莊其意誠者其體必敬為尸者所以象神不莊

不敬則神弗臨之矣必莊必敬然後可以為尸故君子之坐如

之為齊者所以接神不莊不敬則神弗接之矣必莊必敬然後

可以為齊故君子之立如之方是時也其心寂然而無一物其

孚顒若而無他慮是心也聖人之心也顔子三月不違仁不違

此心也其餘日月至焉至此心也聖人從心所欲不踰矩不踰

此心也聖人常顔子乆其餘暫百姓日用而不知也學者舍是

亦何所求哉古之人何獨坐立然後如此此特舉其大端而已

也立則見其參于前在輿則見其倚于衡出門如見大賔使民

如承大祭非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動無須臾之

離終食之違造次必于是顛沛必于是所以存心養性大過人

遠矣此學者入徳之要不可以不思也禮從宜使從俗馬鄭之

説備矣

夫禮者所以定親疎决嫌疑别同異明是非也

禮者中而已矣萬物之至情天下之達徳也君子不敢過小人

不敢不及一定而不可昜者也猶規矩設而不可欺以方圓繩

墨陳而不可欺以曲直故天下之親疎者于此可以定天下之

嫌疑者于此可以决天下之同異者于此可以别天下之是非

者于此可以明茍舍是焉而無以辨則總總林林亦何以相與

立于天地之間哉此所以有禮則治無禮則亂也

禮不妄説人不辭費

禮者正而已矣妄説人非正也辭費非正也何也今人之所以

妄説人者不有求于人必欲逭已責也人之所以辭費者不有

矜已能必欲辭已過也君子無求而安于命何為而妄説于人

哉君子不矜而過必改何為而費于辭哉説以其道者正説也

君子有之辭取其達者正辭也君子有之説不以道亦人之所

不説而辭之多且游者亦聖人以為躁而誣善然則人亦何取

于妄説人與辭費哉此禮所以不為也

禮不踰節不侵侮不好狎

禮者分而已矣居下而犯上則踰上之節不知下之分也居上

而偪下則踰下之節不知上之分也侵侮者失人不知人之分

也好狎者失已不知已之分也君子明禮而知分故居上不驕

為下不亂與人不爭處已必敬此所以作事可法容止可觀而

為萬夫之望者也

修身踐言謂之善行行修言道禮之質也

孳孳為善者舜之徒也孳孳為利者跖之徒也天下莫不為善

豈人人為舜也歟哉非也方其為善其心則舜之心也天下莫

不為利豈人人為跖也歟哉非也方其為利其心則跖之心也

故人不可以不為善也雖小善而必為然後能為大善舜之所

以為舜者以其樂取諸人以為善聞一善言見一善行從之莫

能禦也然則如之何斯可以為善矣曰修身也踐言也修身者

必敬踐言者必忠忠與敬者善之大端入徳之要也故曰修身

踐言謂之善行行篤敬則行修矣言忠信則言道矣故曰義以

為質禮以行之又曰忠信之人可以學禮此行修言道所以為

禮之質也茍無其質雖習于曲禮威儀之多君子不謂之知禮

晚周之衰天下士大夫既其文而不既其實莊周寓言矯弊遂

以為忠信之薄而道之華此豈吾聖人所謂禮云禮云者乎

禮聞取于人不聞取人禮聞來學不聞往教

君子有財以給天下之求有道以應天下之問其心必欲無一

夫之不獲其所而天下之人皆至于道聖人在上則行其道聖

人在下則懐其志故堯舜所以猶病于博施濟衆而孔子乃于

其老者安之朋友信之少者懐之此豈取人而往教所得周哉

蓋取人則失已往教則枉道聖人中道而立使天下之人皆得

取于我而來學以求正焉則已立而給不匱道大而應無方然

後天下之人皆得預被其澤而有足者咸可以至于斯此禮所

以在彼而不在此也

文之以禮樂

孔子曰立于禮成于樂孟子曰禮者節文斯二者是也樂者樂

斯二者是也君子之為人不惟率性守質而已固有禮樂以文

之也今人有大其居者知丹雘之為麗則必塗其垣牆然後謂

之富室有愛其身者知衣服之為美則必飾以組繡然後謂之

備服此庸人匹夫之所及非有過人之智而後能也今之修性

學道反不能焉豈禮樂之不及歟蓋以謂不足為而不為耳天

下之咎莫大于不足為不能為者次之不足為者曰禮與樂者

人之文也吾將游乎天而皆不足為也孟子所謂非徒無益而

又害之者是也不能為者孳孳焉拳拳焉守一善占一藝以終

其身則其無咎也亦有間矣彼之自絶于禮樂者其學蓋出于

老氏齊其上下等其君臣漠然欲置天下于無而人之所以相

生養之道與其所以懽欣交通之情皆不若相忘之為愈此其

寡恩于禽獸也甚矣嗚呼胡為學聖人者反樂此之異哉若臧

武仲之知公綽之不欲卞莊之勇冉求之藝所守一善占一藝

以終其身者雖然禮樂非有異于人之性也學者止于道焉而

已性者道之質也禮樂者道之具也上焉者生而能之中焉者

學而能之下焉者勉而能之及其至也皆謂之成人可也然則

聖人豈異于人哉

乃所願則學孔子也

嗚呼孔子之生所謂不幸之幸者也不幸而生于世衰道微終

以窮死復幸而得賢弟子有顔囘者師其道于當時有孟軻者

師其道于後世而聖人之道庶幾乎有傳雖然吾嘗謂為顔囘

者昜而為孟軻者難揚雄所謂在則人亡則書其説蓋亦未盡

也譬夫見龍而象龍與不見龍而畫之者形容具存而耳目可

及故象者昜為力若夫目之所未嘗見耳之所未嘗聞而區區

求諸有無之間而擬其形容故畫者難為功也雖然聖人之道

言所不能傳而非言亦無以傳是故善學者因其言而求其心

躍然有得于中然後合之于聖人之道果無以異也而後為之

是亦聖人也故見而師之于當時者昜聞而師之于後世者難

知其難而能難者後世有孟軻一人而已孟軻真知孔子者也

故其言伯夷伊尹柳下惠以謂皆得聖人之一偏而獨推尊孔

子為集大成又從而為之辭曰乃所願則學孔子也故言伯夷

之清柳下惠之和伊尹之任則譬之以力孔子之集大成則譬

之以巧蓋巧者能中而力者能至也夫射者期至于的也有力

者皆能至其在東西上下未可知也惟巧者能中于的故孔子

之道無可無不可者也伊尹伯夷柳下惠之道或清或任或和

皆東西上下者也孔子之道聖人之中也行之萬世而無弊伯

夷伊尹柳下惠聖人之過也天下之賢者行之而無弊不肖者

行之而有弊天下之智者行之而無弊愚者行之而有弊其中

者常道也其過者權道也伯夷伊尹柳下惠之憂後世也深孔

子之慮後世也大其立教異也其心則皆聖人之心也故學者

必明夫聖人之心此不可不知也

浮沚集卷二

浮沚集卷二

周行巳恭叔

經解

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

道本無名所以名之曰道者謂其萬物莫不由之也萬物皆有

太極太極者道之大本萬物皆有兩儀兩儀者道之大用無一

則不立無兩則不成太極即兩以成體兩儀即一以成用故在

太極不謂之先為兩儀不謂之後然則謂之一陰一陽者不離

乎一也謂之道者不離乎兩也所以太虚之中絪縕相盪升降

浮沈動靜屈伸不離乎二端散殊而可象者為物物者陰陽之

迹也故曰乾陽物也坤陰物也清通而不可象者為神神者陰

陽之妙也故曰陰陽不測謂之神不測則不可謂之二成物則

不可謂之一二即一而不離神體物而不遺見此者謂之知道

體此者謂之得道然是道也夫何遠之有哉繼于善者進乎此

矣成于性者復乎此矣孟子曰可欲之謂善又曰性無有不善

夫善者對不善之稱也可欲者對可惡之稱也無不善則亦無

善之可稱無可惡則亦無欲之可稱是知失性者天下之不善

也不善者天下之可惡也得性者天下之善也善者天下之可

欲也然則人之有善皆得乎性者也人之有不善皆失乎性者

也茍能食則見善于羮坐則見善于牆立則見善參于前在輿

則見善倚于衡顛沛必于善造次必于善相繼無間不離于道

矣善既純一則無不善不善既無善亦不立成于性者也成于

性則無不全也無不盡也然而命于陰陽者氣質之禀不同則

昏明之性亦異成性于仁者以斯道謂之仁斯道非不仁也然

仁不可謂之道成性于知者以斯道謂之知斯道非不知也然

知不可謂之道皆其成性之不同所見之不周猶伯夷得聖人

之清柳下惠得聖人之和非不善也然不可謂之大成夫一物

之中皆具一道一道之内皆具陰陽不能盡其大心以充其性

遂以小見為大道止于斯良由生禀之或偏而不知學或學之

不至而小成此皆賢者之過所以君子之道鮮也至于天下之

民目視耳聽手舉足運無非道者朝作暮息渴飲飢食無非道

者然而察其聲音鍧鍧目視眴眴有生而已終身由是曾不知

洒掃應對之妙道而耕稼陶漁之可以聖也是豈道之遠人哉

孟子曰行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道

者衆也此皆不肖者之不及所以君子之道鮮也夫所謂君子

之道中而已矣或偏于仁或偏于知過乎中者也日用而不知

不及乎中者也太極即中也中即性也太極立而陰陽具乎其

中矣性成而隂陽行乎其中矣是故昜之為書陰陽之道也六

十四卦三百八十四爻無非是者然而得所謂君子之道者寡

而過與不及者多此孔子繫辭所以明一陰一陽之道而深嘆

夫君子之道鮮也雖然萬物負陰而抱陽誰獨具無道乎反身

而誠斯得之矣此所以天下之人不可自棄而學昜者不可以

不盡心也

曲禮曰毋不敬儼若思安定辭安民哉

曲禮者禮之至曲者也大則簡曲則詳然曲能有誠至于變化

豈有二致哉故其為禮者曰毋不敬所以戒夫人之不可以不

敬也蓋敬者君子修身之道也所以閑邪而存其誠者也敬斯

定定斯正正者徳之基也慢斯怠怠斯邪邪者徳之賊也古之

人相在爾室不愧屋漏出門如見大賔使民如承大祭何所不

用其敬哉儼若思者非思也凡思者其心必有所止心有所止

者其耳目視聽必有所忘蓋其心定者其容寂此儼者所以若

思而非思也古之人知止而慮善恭黙以思道此有思者也南

郭子綦之隠几嗒焉似喪其耦顔淵之坐忘黜聰明墮肢體此

無思者也無思者天也有思者自人而之天也古之為道如此

安定辭者昜所謂昜其心而後語也蓋一辭之不中皆心之過

孟子所以謂不得于言勿求于心不可而頤之養正君子所以

慎言語是以存于心者既見乎辭攷其辭者亦可以知其人也

此三者禮之大節君子學道之要也自天子達于庶人自修身

至于為天下莫不一于是故敬則無敢慢無敢慢則民莫不愛

矣儼則人望而畏之人望而畏之則民莫不敬矣安定辭則其

言善其言善則民莫不應矣敬也儼也安定也舉乎其上者如

此所以安民之道也愛也敬也應也錯乎其下者如此民所以

安之之效也匹夫而有此必有安民之術天子而有此必有安

民之事故曰安民哉

傲不可長欲不可從志不可滿樂不可極

君子所以知天者知其性也所以事天者事其心也性之不明

心之不存則在我者與天不相似故有長傲以悖天徳從欲以

喪天性所見者小則其志昜滿天道虧矣所慕者外則其樂易

極天理滅矣人之所以為人者天也失其天豈可謂天之人乎

此其喪精失靈皆可哀之民也原夫凡人之所以有傲者何也

以其有我而已矣以我為我則彼為之對矣彼我既分勝心生

焉强此而劣彼此所謂傲也彼既自彼我既自我傲且不足以

輕彼適所以害我是心也且不可有况可長乎若我既無我則

彼亦無彼何傲之有彼有大傲者焉傲睨乎萬物之上者是也

是傲也非世俗之鄙心也道獨尊而無對故也凡人之所以有

欲者何也以其有物而已矣以物為物則我為之役矣物我既

交愛心生焉忘已而徇物此所謂欲也物既自物我既自我欲

且不足以益我適所以喪我是心也且不可有况可從乎若物

既無物則我亦無我何欲之有彼有大欲者焉從心所欲不踰

矩者是也是欲也非世俗之鄙心也道無心而不留故也志固

不可滿而凡人之志所以可滿者所志者利也其志在利者利

得其志必滿志滿者必驕由志道者觀之不亦隘乎故大志者

古今不可以為限固不可滿也樂固不可極而凡人之樂所以

有極者所樂者偽也故所樂在物物得其樂必極樂極者必淫

由樂道者觀之不亦鄙乎故大樂者天地不能變萬物不能昜

固不可極也然則斯四者為之小者必可謂之小人矣為之大

者必可謂之大人矣君子之學去其小者存其大者如斯而已

矣

賢者狎而敬之畏而愛之愛而知其惡憎而知其善積而

能散安安而能遷臨財毋茍得臨難毋茍免狠無求勝分

無求多疑事無質直而勿有

君子之于學也能親賢然後能明善能明善然後能至公能至

公然後能無累能無累然後能自立能自立然後能與人能與

人然後能善世此學者本末之序也天下之人莫不善也賢者

先得乎其善者也故其温良可親也其威嚴可畏也親之而不

知敬則其流必昜畏之而不知愛則其漸必疎昜則不知善之

可尊疎則不知善之可親狎而敬之而不失其尊畏而愛之而

不失其親君子之親賢有如此者天下之蔽莫大乎私天下之

明莫大乎公君子之于人也無私好其所好者必善者也無私

惡其所惡者必不善者也故所愛者善也不以所愛蔽于所不

愛乃天下之公好也所憎者不善也不以所憎蔽于所不憎乃

天下之公惡也惟能公于好惡故能不以一巳之愛憎而昜天

下之善惡君子之至公有如此者凡人之所以厚積者必以為

私所分也惟公者能以天下為度則不累乎物存人者猶在已

也奚積而不能散乎凡人之所以居安者必以為我所安也惟

公者能以天下為宅則不累其居在彼者猶在此也奚安而不

能遷乎惟其能散也故散而不失其所積惟其能遷也故遷而

不失其所安君子之無累有如此者若夫累于物者則臨財必

求茍得累于身者則臨難必求茍免惟君子忘物所以立我故

不累于物忘我所以立道故不累乎身内外無累故可以得而

得無心于得非所謂茍得也可以免而免無心于免非所謂茍

免也君子之所以自立有如此者今天下之所以好勝者為其

不能忘我也天下之所以多得者為其不能遺物也茍能忘我

而常處其弱則人之狠者不求勝而天下莫能勝矣茍能遺物

而常處其不足則人之分者不求多而天下莫能損矣茍持是

于天下雖之蠻貊而必行入麋鹿而不亂君子之所以與人有

如此者君子之知衆人之所以疑也衆人之曲君子之所以直

也然而君子有同天下之志而無善一巳之心故致其大知以

釋其疑使天下之疑者不疑先質其疑則天下疑矣推其大直

以直其未直使天下之不直者直先有其直則天下不直矣故

不質其疑所以欲天下之皆致其知也不有其直所以欲天下

之皆得其直也君子之善世有如此者凡此數者君子之所務

而衆人之所深戒者也故或曰能或曰毋或曰勿語其志則一

也

若夫坐如尸立如齊禮從宜使從俗

君子之所以必莊必敬者非所以飾外貎所以養其中也蓋其

心肅者其貎必莊其意誠者其體必敬為尸者所以象神不莊

不敬則神弗臨之矣必莊必敬然後可以為尸故君子之坐如

之為齊者所以接神不莊不敬則神弗接之矣必莊必敬然後

可以為齊故君子之立如之方是時也其心寂然而無一物其

孚顒若而無他慮是心也聖人之心也顔子三月不違仁不違

此心也其餘日月至焉至此心也聖人從心所欲不踰矩不踰

此心也聖人常顔子乆其餘暫百姓日用而不知也學者舍是

亦何所求哉古之人何獨坐立然後如此此特舉其大端而已

也立則見其參于前在輿則見其倚于衡出門如見大賔使民

如承大祭非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動無須臾之

離終食之違造次必于是顛沛必于是所以存心養性大過人

遠矣此學者入徳之要不可以不思也禮從宜使從俗馬鄭之

説備矣

夫禮者所以定親疎决嫌疑别同異明是非也

禮者中而已矣萬物之至情天下之達徳也君子不敢過小人

不敢不及一定而不可昜者也猶規矩設而不可欺以方圓繩

墨陳而不可欺以曲直故天下之親疎者于此可以定天下之

嫌疑者于此可以决天下之同異者于此可以别天下之是非

者于此可以明茍舍是焉而無以辨則總總林林亦何以相與

立于天地之間哉此所以有禮則治無禮則亂也

禮不妄説人不辭費

禮者正而已矣妄説人非正也辭費非正也何也今人之所以

妄説人者不有求于人必欲逭已責也人之所以辭費者不有

矜已能必欲辭已過也君子無求而安于命何為而妄説于人

哉君子不矜而過必改何為而費于辭哉説以其道者正説也

君子有之辭取其達者正辭也君子有之説不以道亦人之所

不説而辭之多且游者亦聖人以為躁而誣善然則人亦何取

于妄説人與辭費哉此禮所以不為也

禮不踰節不侵侮不好狎

禮者分而已矣居下而犯上則踰上之節不知下之分也居上

而偪下則踰下之節不知上之分也侵侮者失人不知人之分

也好狎者失已不知已之分也君子明禮而知分故居上不驕

為下不亂與人不爭處已必敬此所以作事可法容止可觀而

為萬夫之望者也

修身踐言謂之善行行修言道禮之質也

孳孳為善者舜之徒也孳孳為利者跖之徒也天下莫不為善

豈人人為舜也歟哉非也方其為善其心則舜之心也天下莫

不為利豈人人為跖也歟哉非也方其為利其心則跖之心也

故人不可以不為善也雖小善而必為然後能為大善舜之所

以為舜者以其樂取諸人以為善聞一善言見一善行從之莫

能禦也然則如之何斯可以為善矣曰修身也踐言也修身者

必敬踐言者必忠忠與敬者善之大端入徳之要也故曰修身

踐言謂之善行行篤敬則行修矣言忠信則言道矣故曰義以

為質禮以行之又曰忠信之人可以學禮此行修言道所以為

禮之質也茍無其質雖習于曲禮威儀之多君子不謂之知禮

晚周之衰天下士大夫既其文而不既其實莊周寓言矯弊遂

以為忠信之薄而道之華此豈吾聖人所謂禮云禮云者乎

禮聞取于人不聞取人禮聞來學不聞往教

君子有財以給天下之求有道以應天下之問其心必欲無一

夫之不獲其所而天下之人皆至于道聖人在上則行其道聖

人在下則懐其志故堯舜所以猶病于博施濟衆而孔子乃于

其老者安之朋友信之少者懐之此豈取人而往教所得周哉

蓋取人則失已往教則枉道聖人中道而立使天下之人皆得

取于我而來學以求正焉則已立而給不匱道大而應無方然

後天下之人皆得預被其澤而有足者咸可以至于斯此禮所

以在彼而不在此也

文之以禮樂

孔子曰立于禮成于樂孟子曰禮者節文斯二者是也樂者樂

斯二者是也君子之為人不惟率性守質而已固有禮樂以文

之也今人有大其居者知丹雘之為麗則必塗其垣牆然後謂

之富室有愛其身者知衣服之為美則必飾以組繡然後謂之

備服此庸人匹夫之所及非有過人之智而後能也今之修性

學道反不能焉豈禮樂之不及歟蓋以謂不足為而不為耳天

下之咎莫大于不足為不能為者次之不足為者曰禮與樂者

人之文也吾將游乎天而皆不足為也孟子所謂非徒無益而

又害之者是也不能為者孳孳焉拳拳焉守一善占一藝以終

其身則其無咎也亦有間矣彼之自絶于禮樂者其學蓋出于

老氏齊其上下等其君臣漠然欲置天下于無而人之所以相

生養之道與其所以懽欣交通之情皆不若相忘之為愈此其

寡恩于禽獸也甚矣嗚呼胡為學聖人者反樂此之異哉若臧

武仲之知公綽之不欲卞莊之勇冉求之藝所守一善占一藝

以終其身者雖然禮樂非有異于人之性也學者止于道焉而

已性者道之質也禮樂者道之具也上焉者生而能之中焉者

學而能之下焉者勉而能之及其至也皆謂之成人可也然則

聖人豈異于人哉

乃所願則學孔子也

嗚呼孔子之生所謂不幸之幸者也不幸而生于世衰道微終

以窮死復幸而得賢弟子有顔囘者師其道于當時有孟軻者

師其道于後世而聖人之道庶幾乎有傳雖然吾嘗謂為顔囘

者昜而為孟軻者難揚雄所謂在則人亡則書其説蓋亦未盡

也譬夫見龍而象龍與不見龍而畫之者形容具存而耳目可

及故象者昜為力若夫目之所未嘗見耳之所未嘗聞而區區

求諸有無之間而擬其形容故畫者難為功也雖然聖人之道

言所不能傳而非言亦無以傳是故善學者因其言而求其心

躍然有得于中然後合之于聖人之道果無以異也而後為之

是亦聖人也故見而師之于當時者昜聞而師之于後世者難

知其難而能難者後世有孟軻一人而已孟軻真知孔子者也

故其言伯夷伊尹柳下惠以謂皆得聖人之一偏而獨推尊孔

子為集大成又從而為之辭曰乃所願則學孔子也故言伯夷

之清柳下惠之和伊尹之任則譬之以力孔子之集大成則譬

之以巧蓋巧者能中而力者能至也夫射者期至于的也有力

者皆能至其在東西上下未可知也惟巧者能中于的故孔子

之道無可無不可者也伊尹伯夷柳下惠之道或清或任或和

皆東西上下者也孔子之道聖人之中也行之萬世而無弊伯

夷伊尹柳下惠聖人之過也天下之賢者行之而無弊不肖者

行之而有弊天下之智者行之而無弊愚者行之而有弊其中

者常道也其過者權道也伯夷伊尹柳下惠之憂後世也深孔

子之慮後世也大其立教異也其心則皆聖人之心也故學者

必明夫聖人之心此不可不知也

浮沚集卷二

知识出处

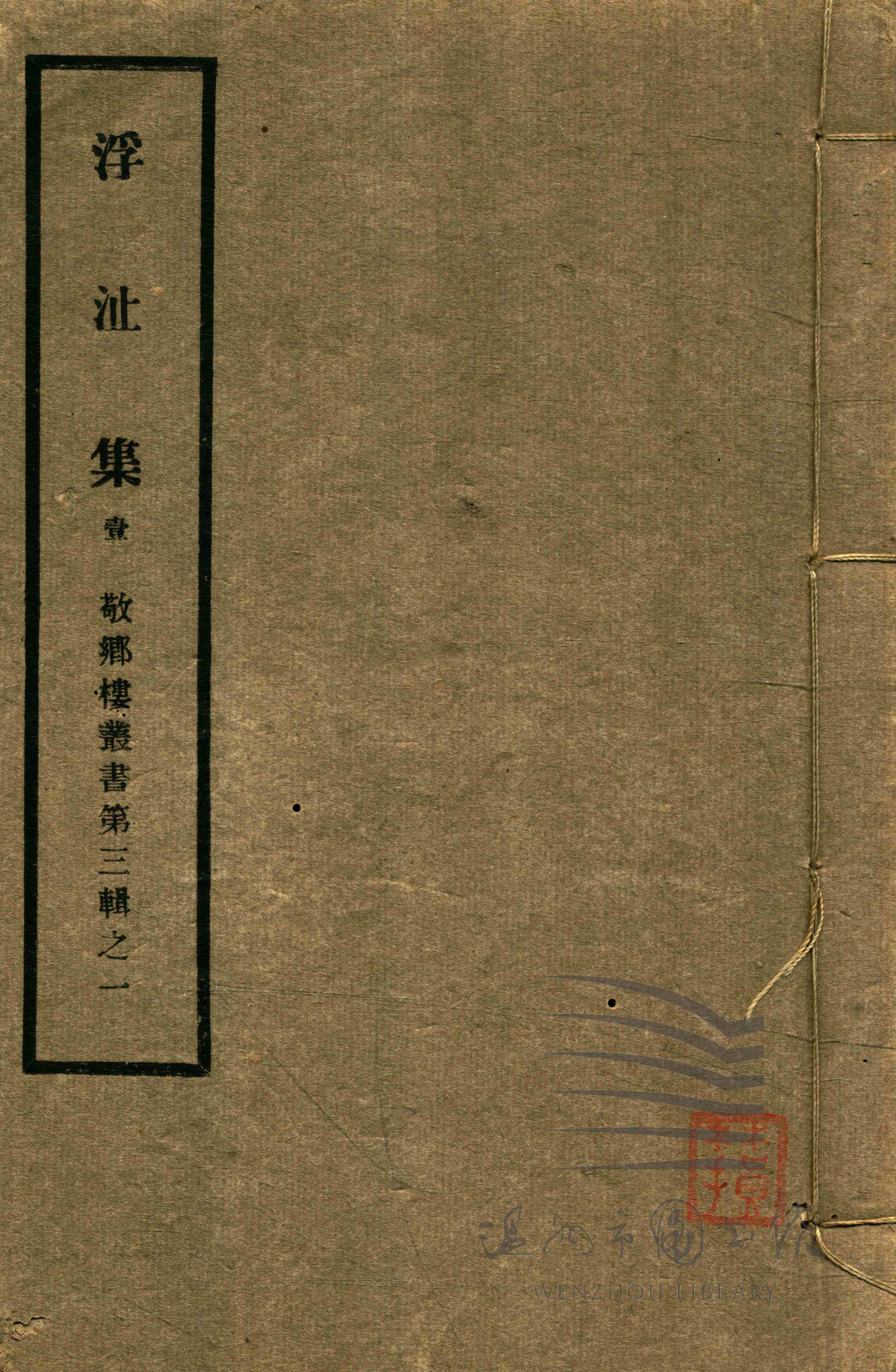

《浮沚集九卷》

出版地:温州

南宋哲学家周行己著。陈振孙收编时有集十六卷,后集三卷,共十九卷。集久失传,从《永乐大典》所载,搜罗排比,共得九卷。诗二卷,文七卷。行己之学源于程颐,故集中在理气关系上有所反映。认为万物皆有太极,皆有两仪。太极为“道之大本”。太极与两仪是“一而二”的关系,“太极即两以成体,两仪即一以成用”。太虚之中,“絪缊相荡,升降浮沉,动静屈伸”,“二端散殊”而形成可象之物,“物者阴阳之迹”。又认为,“天下之民目视耳听、手举足运,无非道者;朝作暮息、渴饮饥食,无非道者。”这些思想都具有合理的因素,表明他试图把理学引向合理的轨道。由此引出他的修养论,认为“太极即中”,“中即胜”,君子之道应以“中”作为道德修养的准则,即不偏于“仁”,也不偏于“知”。学者应从亲贤开始,“能亲贤然后能明善,能明善然后能至公,能至公然后能无累,能无累然后能自立,能自立然后能与人,能与人然后能善世,此学者本末之序也”。还认为“洒扫应对”、“耕稼陶渔”皆可以成圣(以上皆出自卷二)。集中也表达了作者的经世思想,认为“守位莫大于得人心,聚人莫先于经国用”(卷一)。得人心有四:“广恩宥”、“解朋党”、“用有德”、“重守令”。经国用则有六:“修钱货之法”、“修吏役之法”、“修转轮之法”、“修居养安济漏泽之法”、“修学校之法”等。该集为研究永嘉学派的源起及理学的发展提供丰富的思想资料。《四库全书》、《丛书集成初编》、《敬乡楼丛书》均收录。另有武英殿聚珍版。

阅读

相关人物

周行已

责任者