董诰与富阳坑边纸

| 知识出处: | 《富阳传统手工造纸》 |

| 唯一号: | 110135020230002385 |

| 作品名称: | 董诰与富阳坑边纸 |

| 文件路径: | 1101/01/object/PDF/110110020230000006/001 |

| 起始页: | 0194.pdf |

| 责任者: | 周关祥 撰稿 |

| 分类: | 文学 |

| 分类号: | I276.3 |

| 主题词: | 民间故事-中国-古代 |

作品简介

富阳坑边纸,又名草纸,俗称毛纸,有大坑、小坑之分,原新登县以产小坑为主。

富阳坑边纸始于明代,盛于清朝,在明惠帝,公元1400年,宵井(今大青乡)农民,运用竹浆造纸原理,开始用稻草作原料,竹帘造纸,生产出坑边纸。后来,做坑边纸传遍富阳、新登的产粮区。农民在忙完粮食生产后,就腌草做纸,是产粮区农民的主要副业,其经济收入占较大的比重。解放前,新登、富阳两县产坑边纸不到100万块。解放后,坑边纸生产发展较快。据县供销社统计资料:1964年为坑边纸产量最高年,全县产坑边纸263万块,为1949年109万块的1.6倍。其间,自1968年开始,推广了机械造纸,使坑边纸产量基本稳定在年产150万块左右,到1986年手工坑边纸(不包括机制坑边纸)产量下降到70万块,不能满足市场需要。

坑边纸主要是卫生用纸,以块为单位,分为八个等级。按标准规格每块12刀,每刀90张、共1080张,纸面为21公分×22公分,重6.5公斤为好。

富阳坑边纸以手工纸为上品,纸质特佳。纸面釉洁,富有弹性;厚薄均匀,手捏柔软;吸水性好,宜擦油渍。在未发明清洗剂前,主要用坑边纸擦机器。过去演员在脸上涂过油彩后,要用坑边纸擦脸,然后用肥皂清洗,才感脸部舒服。一张一级手工坑边纸,在一盆清水里荡漾半小时,不会散架。坑边纸作为卫生用纸,深受消费者欢迎。相传,在清乾隆年间,一次皇帝举行御宴,朝庆寿诞,大盆鱼肉,山珍海味,文武百官接受皇恩。一位坐在皇帝旁边的大臣,不小心将一大块肉掉在桌子上,油汤漾桌,大臣大惊失色,侍卫太监即用云帚去擦,结果油沾桌面,更不能倚桌而坐。接着用抹布去揩,还是不能奏效,那位大臣急得提起“水袖”去擦。此时,与皇帝同坐一桌的大学士董诘(富阳春江乡人),从大袖内取出一张故乡的坑边纸,只轻轻一抹,就把油污揩得干干净净。乾隆大为惊喜,问董诰“此何纸”?诰答:小臣家乡农民用稻草做的坑边纸。并另取一张呈乾隆看,皇帝赞赏不已,要董诰设法献上几块。从此,富阳坑边纸,声誉大振,畅销全国。

富阳坑边纸,做工精细,纸质优良。从稻草变成纸,一共有十九道工序,其中有三大特功:一是选料。以一次性晒白的草料为好,不用霉烂稻草做纸。二是腌料。一宕草料,约1500公斤,从腾草到腌料,人工、牛力要干二天,腾松操软后,腌好堆成垛,待垛上稍冒热气(一般7-10天),进行翻料,前后需翻三次,不让料夹生,也不使料烂掉,约过一个月料熟,然后,用牛力把料踏细。三是洗料。将熟料装入布袋,在江溪里洗净污泥浆水。料清纸釉洁。以上是手工坑纸的主要工艺。机制坑边纸操作比较简单,不再详述。

知识出处

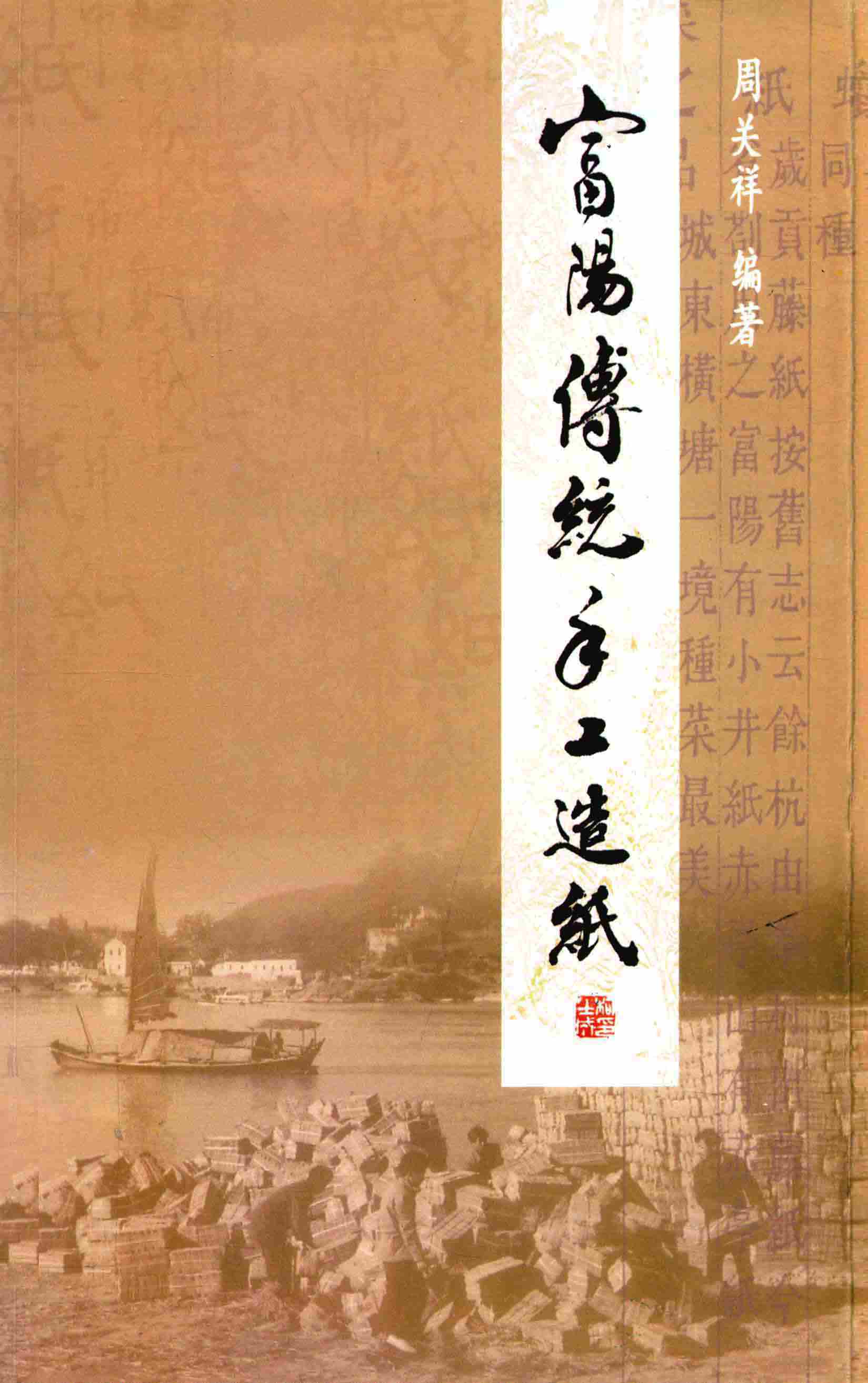

《富阳传统手工造纸》

富阳新建村作为传统手工造纸的重要产地,承载着深厚的历史文化底蕴。本书从手工造纸的渊源与发展、产区分布、品种规格、工艺工具、原料产量、价格成本等多个方面,全面梳理了富阳新建村手工造纸的技艺与文化。同时,介绍了当地品牌纸品与有贡献人物,以及土纸生产的技术革新与书画纸的新发展。最后,探讨了富阳手工造纸技艺作为国家级非物质文化遗产的保护与传承。

阅读

相关人物

周关祥

责任者