钦点富阳元书纸

| 知识出处: | 《富阳传统手工造纸》 |

| 唯一号: | 110135020230002384 |

| 作品名称: | 钦点富阳元书纸 |

| 文件路径: | 1101/01/object/PDF/110110020230000006/001 |

| 起始页: | 0192.pdf |

| 责任者: | 周关祥 撰稿 |

| 分类: | 文学 |

| 分类号: | I276.3 |

| 主题词: | 民间故事-中国-古代 |

作品简介

富阳元书纸,是富阳土纸之首,也是毛笔书写纸的上品。自宋真宗帝始(公元998~1022年),就为朝廷贡品,列为“御用文书纸”。历朝数代,至今盛销不衰。

富阳元书纸,张面光洁,色泽白净;书写吸墨,文图清晰;内质清香,不受虫蛀;永久保存,不会变色;纸薄若蝉衣,韧力似纺绸。过去,武坛练功,用元书纸作垫,任武士弹跳,纸不破碎。写字作画,落墨不渗,黑白分明,故有“白纸黑字,永不反悔”之典古。因此,历代书写合同契约,存案文书,投诉状纸,对外签约,均用富阳元书纸。包装茶叶、糕点,功能也较特异。用元书纸包茶叶,存入石灰缸,待到来年“清明”,色、香、味不退,仍似新茶。包装糕点,也能经久保持原质。

相传,宋朝有个大臣,姓谢,在吏部行文中,一次用富阳生产的竹料纸给皇上写奏章。当锦衣文夹,工折呈上后,皇帝见奏章,字迹清楚,纸质洁白,手弹有音,闻有清香。便召谢臣问其故?谢奏曰:“此乃富阳文书纸”,“用竹浆而造”。皇帝见此纸优于当时朝廷用的“棉藤纸”。经亲试,落笔粗细自如、“不渗不破”、“书写流畅”。当即传旨谢臣:可作朝里御用文书纸。谢公接旨后,召集吏部大小官员,研究确定了元书纸的规格、质量要求,有富阳生产,作为“贡品”,奉献朝廷。后来,皇帝每年正月初一到天坛庙祭,写祭文专用此纸。因正月初一庙祭又叫“元祭”,此纸作为元祭文书所用,故名叫“元书纸”。此名一直沿袭至今。由于谢公富春推荐此纸作为朝廷用纸,文武官吏为纪念谢公,又叫此纸为“谢公纸”。富阳元书纸也从此盛名天下。

富阳元书纸能达到品质优等,主要是选料严、做功精,还有优越的自然条件。

首先是严格选料。造元书纸并非所有竹料即可,而是选用本地产的毛竹和石竹的嫩竹料。过去,做元书的竹料严格规定石竹料为六成,毛竹料为四成。现在,全县石竹料几乎绝迹,但仍坚持用本地产毛竹料,土名叫“本山料”,绝不掺用其他代用料。除了严格选用竹料,还要严格选好辅助原料。一是腌料的石灰,选用“青云桥石灰”,此石灰含锰量低,腌制竹料做成的纸质白净。二是采用人尿浸料,用纯净的人尿浸料,可以除去污质,增加纸质釉洁,下墨不会渗透。

第二,做工考究。做元书纸的“操纸司”、“晒煏司”,要求“幼年出家”(即少年学艺)。操纸司在十三、四岁就要进槽拜师习艺。做纸时要手腕柔软,双手夹住竹帘两端平衡荡漾,摇头自如,两眼环顾四周,运足一股气,一气呵成。晒煏司也要十多岁进煏弄(即烘纸房)。湿纸进煏弄时,只能鼓足气而“一口吹开”,不能用手去摸。上煏时两手拎纸,一口气吹上煏,所以也叫晒煏司“文练气功”。做元书纸,一般要经过砟竹、削青、拷白、砍料、浸料、腌料、煮料、出镬、翻滩、淋料、堆蓬、落塘、舂料、操纸、榨纸、晒纸、磨纸、捆纸等七十二道工序,而每道工序都要求精工细作,不得马虎。例如从斫竹到腌料,纸农统称为“削竹办料”,做其他纸可以分段进行,而做元书纸则要流水作业,环环相扣。其工序是:斫竹后要立即削青(即削皮青),一边削青一边又要立即拷白,把嫩白竹拷开,去掉竹节,接着进行砍料,把嫩竹砍成三十公分左右一段,然后,把料捆好,进入腌料。在这段时间内,要求白料不晒太阳为好,如遇太阳过猛,要用竹丫遮盖,保护好白料,切忌日晒雨淋,这样,精工办料,才能做出好纸。

第三,要有一个良好的自然生态环境。做元书纸需要经过“漾料”,而漾料的“漾滩”要求在山溪水的出口处,俗称“头坝水”为好。富阳的山溪水,有丰富的矿物质,清澈见底,适宜漾料。富阳毛竹、石竹,生长在酸性微酸性土壤,皮薄肉厚,纤维质好,土称:竹软熟(不是肉质坚硬)适宜做元书纸。这就是水、土适宜,有利于生产优质元书纸。

富阳土纸中的其他纸,往往受市场制约,经常出现时畅时滞,而元书纸一直来盛销于市,大有发展前途。

知识出处

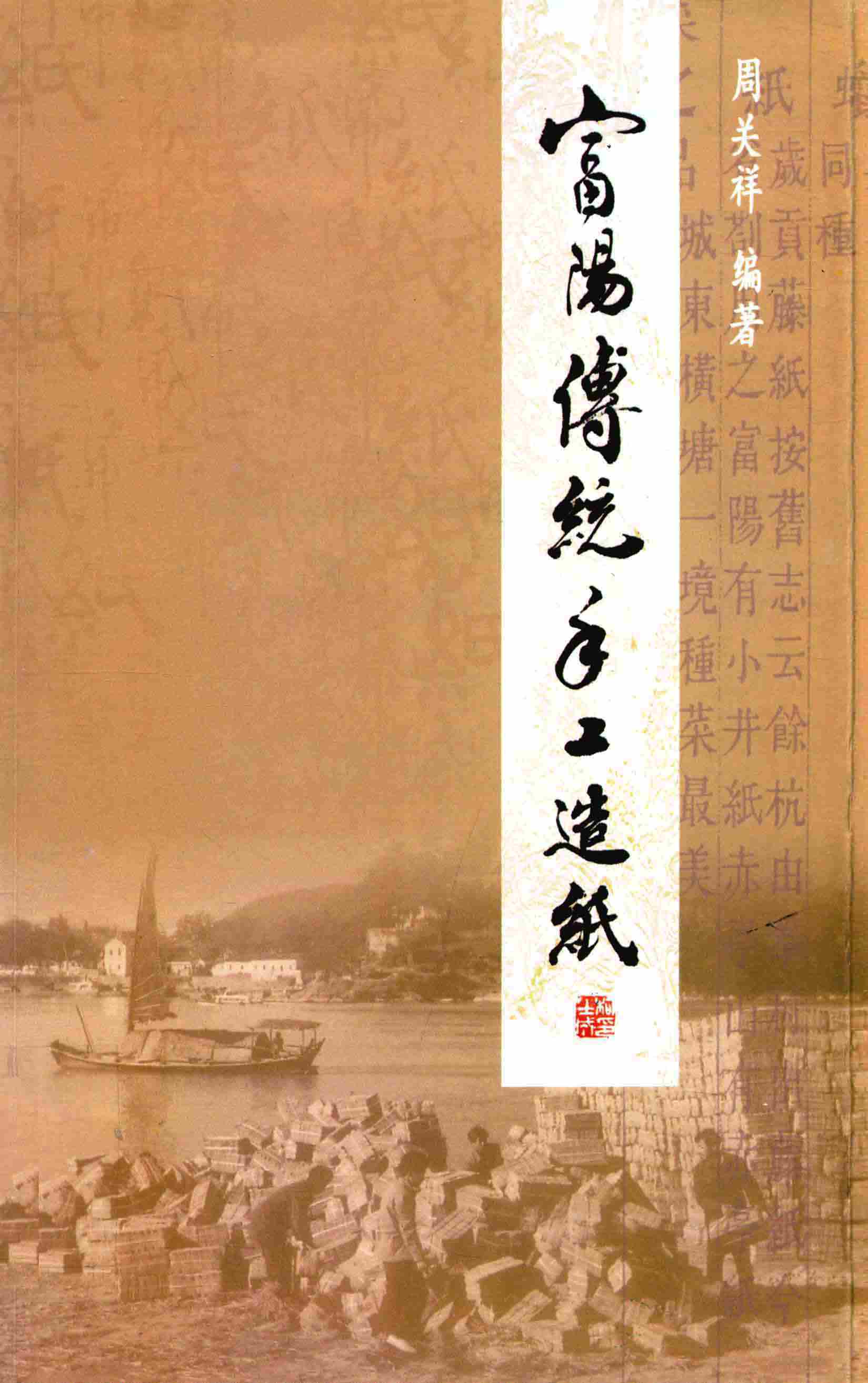

《富阳传统手工造纸》

富阳新建村作为传统手工造纸的重要产地,承载着深厚的历史文化底蕴。本书从手工造纸的渊源与发展、产区分布、品种规格、工艺工具、原料产量、价格成本等多个方面,全面梳理了富阳新建村手工造纸的技艺与文化。同时,介绍了当地品牌纸品与有贡献人物,以及土纸生产的技术革新与书画纸的新发展。最后,探讨了富阳手工造纸技艺作为国家级非物质文化遗产的保护与传承。

阅读

相关人物

周关祥

责任者