從虛假購買力的消失到眞實購買力的增長

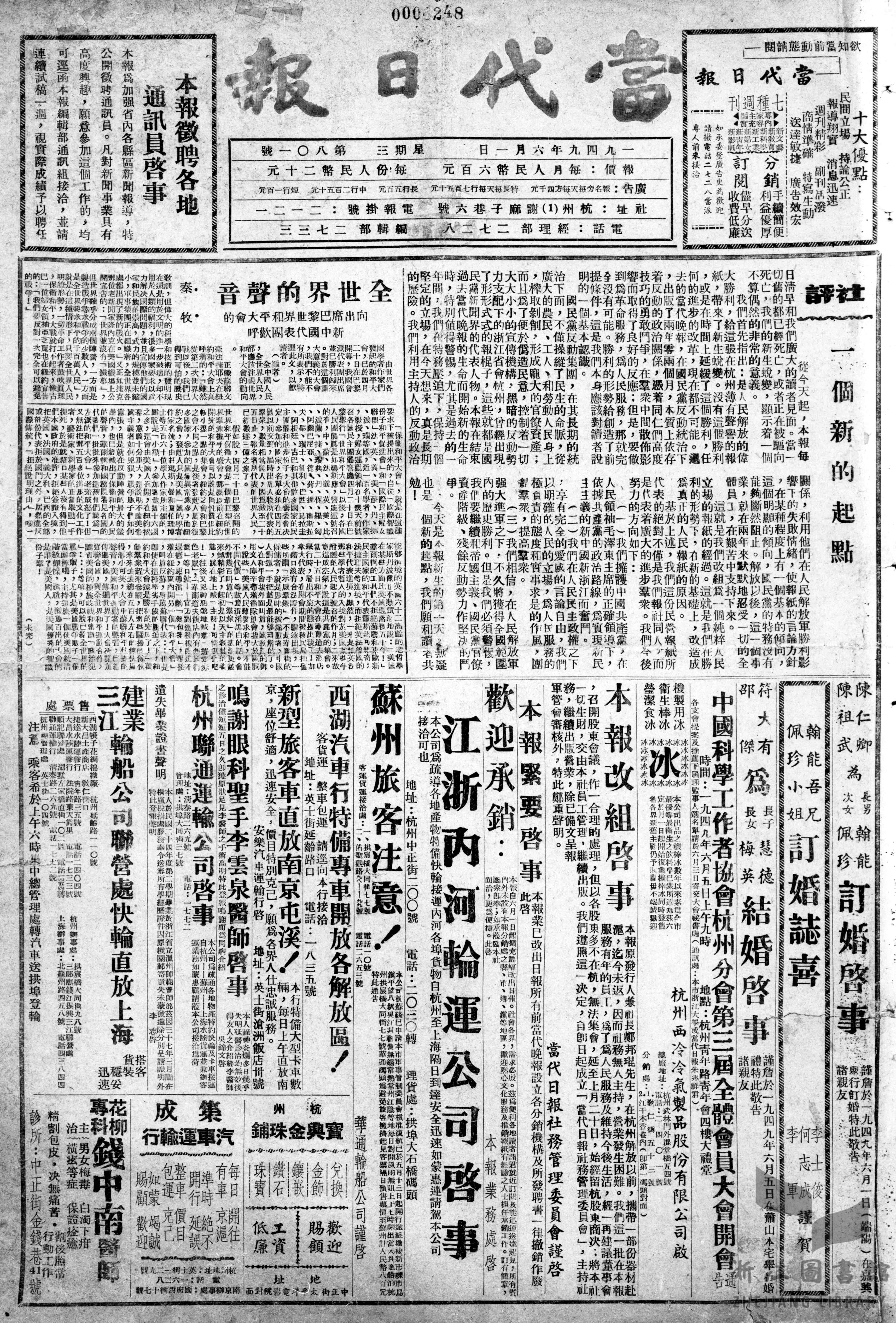

| 内容出处: | 《当代日报》 报纸 |

| 唯一号: | 110020020210035088 |

| 颗粒名称: | 從虛假購買力的消失到眞實購買力的增長 |

| 分类号: | G127.653 |

| 摘要: | 1950年6月,当代日报是刊登的《從虛假購買力的消失到眞實購買力的增長》。 |

| 关键词: | 当代日报 從虛假購買力的消失到眞實購買力的增長 |

内容

今年三、四月前,全國私營工商業曾經普遍感到嚴重的困難,五月起已部分開始好轉。造成這種普遍困難的主要原因是商品突然滯銷;而造成商品突然滯銷的基本原因,是由於物價穩定後,市場上突然失去了大量的虛假購買力。

在舊中國,人民的購買力本來是很低的,因為帝國主義、封建主義、官僚資本主義長期地壓榨中國人民,特別是經過國民黨反動政府十二年的通貨膨脹,中國人民的實際購買力更加低落。但在通貨膨脹期中,直到今年一、二月爲止,市場上表現出來的購買力,遠比今年三、四月份物價穩定以後要高。這是什麽原因呢?這主要是由於在物價繼續高漲中,全國人民爲着逃避貨幣貶值的損失,競相搶購囤積,加上投機商人的大量囤積,這樣就變態地出現了一種虛假的購買力,和市場的虛假的繁榮。

這種購買力是虛假的,因為除極少數投機商人外,那時全國人民的實際的收入(購買力)不但沒有絲毫增加,相反地是日益減少了。舊中國反動統治者所加於中國人民經濟的損失,其浩大程度,一時無法計算。單就通貨膨脹一項來講,已屬驚人。從抗戰開始到僞「法幣」宣告破產這十一年中,物價共上漲了六百萬倍,僞「法幣」發行總數據國民黨僞政府宣稱是六百萬億(實際不止此數);抗日戰爭時期,在日寇佔領區,日僞也有很大的通貨膨脹;日本投降後,國民黨又發行了所謂「金元券」,所有這些貨幣均先後成為廢紙。這些貨幣的貶值與崩潰,所加於人民的損失,無疑是若干倍於粮稅的負担的,因此,在舊中國,人民的實際購買力,不是增長而是不斷地迅速地降落。

—由於通貨膨脹逼使人民搶購囤積而造成的「市場繁榮」也是虛假的,它所表現的只是投機的繁榮。搶購囤積的結果,除有一部分糧食、棉布等等商品被人民分散保存外,還有大量商品囤積在投機商人和工商業家自己的手中,並不是已經被社會所消費。舊中國的金融業是促進投機的一個重大因素。在物價迅速高漲中,銀行利息雖然跟着高漲,但常落在物價後面。因此許多投機商人以至一般工商業家,競向銀行借款用於囤積物資。物價漲得越快,他們便賺錢越多,投機的風潮愈大,市場上便出現各貨供不應求的虛假的繁榮。顯然,在這種虛假繁榮的後面,正隱藏着嚴重的危機。如果通貨膨脹愈轉愈快,這種虛假繁榮雖能暫時保持;但人民的實際購買力跟着通貨膨脹愈轉愈小,這些投機囤積的商品便愈縮小其眞正的市場。一旦物價高漲停止,這些投機囤積的商品必然沒有銷路。囤貨多、負債多的投機商人就必然找不到出路,以至於破産。

在這十二年通貨膨脹中,中國的社會經濟以至人民生活完全改變了面貌,變得十分畸形。首先是出現了大量的投機商人,他們完全脫離生產,專靠投機倒把追逐暴利,並享受着醉生夢死、奢侈墮落的生活。這種以「踢皮球」,「搶帽子」為職業的投機商人在通貨膨脹期間愈來愈多,據估計在上海一地就有三十萬人。圍繞着這一羣投機商人,又發展了許多奢侈浪費的職業。其次,是形成了一大批爲投機服務的銀行錢莊。它們的任務是吸收社會游資,供給投機資金,鼓勵工商資本轉向投機市場。第三,許多工商業家也被引誘上投機市場,他們往往用百分之九十的精力去追逐物價,調動頭寸,從投機囤積來獲取暴利;而只用百分之十的精力來照顧其日常的生產和業務經營。因此許多工商企業機構臃腫,經營腐敗,完全依靠投機獲利來維持。至於廣大人民則是通貨膨脹的犧牲者,特別是薪資勞動者,他們薪資的增加永遠跟不上物價的上漲。但他們為求生存,同樣不得不以微薄的薪資搶購和儲存其必要的生活資料,如糧食和棉布等。鄕村中則普遍發生物物交易現象。其結果是城鄉交換停滯,農民的生活更加陷入困境。

十二年來的通貨膨脹使整個社會產銷和供求的規律陷於混亂,使舊中國經濟的盲目性發展到了空前的高度。在通貨膨脹中物價經常劇烈波動,完全脫離常軌。在正常的狀態下,供求關係與物價變化常常互相影響,供求影響物價,物價又影響供求,這樣使生產與消費者按經濟規律恢復平衡。而在通貨膨脹中,貨幣發行和搶購囤積强有力地刺激物價,淹沒了正常的供求關係,這樣使生產與消費完全脫節。某些商品儘管生産過剩,但市場上仍供不應求。實質上是購買力的低落,而表面上却呈現着購買力的「旺盛」。

這種畸形的現象,在物價穩定之後,當然是不可能繼續存在的。

但是,全國人民的眞實購買力是不但不會因物價穩定而消失,而且必將穩步地上升的。物價穩定,只是保護了人民的消費力量不再受通貨膨脹的不斷掠奪,决不會使這種消費力量反而降低。當然,爲了把已經飽受掠奪的人民的購買力恢復到通貨膨脹前的水平,還須經過相當長的休養生息的時間(但從通貨膨脹轉入物價穩定的初期所發生的特殊的滯銷狀態,即虛假的購買力突然退出市場而引起的滯銷狀態,却是會很快過去的。原因是:全國的囤貨並不太多,無論粮食紗布都是如此;而各私營工廠的廠存也並不厚,這些顧客爲了生活和生產的必需,在將囤貨用完以後,在看到物價並不繼續跌落只後,不能老是守着貨幣不買東西。事實上,全國的商品銷售情况,在三、四月並不曾停止,而且從五月份起已經開始顯露初步的好轉的象徵了。而在全國的農業和工業的生產在可靠的基礎上逐步恢復以後,就是說,在土地改革完成,工商業經過調整,和戰爭結束,軍政費用大量縮減,國家和人民都能有計劃地發展生產以後,中國幾萬萬人民的眞實的購買力,就必然會一步步地得到巨大的增長。

一部分的工商業家過去和現在都對中央人民政府平衡財政收支,穩定金融物價的方針有些疑問。首先,物價穩定好,還是繼續通貨膨漲好?其次,在戰爭還未完全結束前,穩定金融物價是否過早?可否遲一、二年再來穩定?這次工商局長會議曾鄭重地討論了這個問題。但所得到的結論是:物價必須穩定,今年既然有力量把物價穩定下來,應該力爭在今年穩定物價。因爲事實非常明顯,通貨膨脹已使中國經濟遍體腐爛,我們决不應當迷戀這種毒害人民毒害生產的虛假的「繁榮」,而繼續朝着毁滅前進。物價延至明年穩定,明年仍然會發生今年三、四月這樣的困難,徒然使全國人民多受一年痛苦,使全國經濟的元氣多遭一年消耗,使將來的恢復更加困難。

因此,我們應當在保持財政平衡,金融、物價穩定的基礎上,向着未來的眞實購買力日益增長的光明前途穩步前進。這個康莊大道上,我們不應當有任何懷疑和動搖。

(新華社北京七日電)

在舊中國,人民的購買力本來是很低的,因為帝國主義、封建主義、官僚資本主義長期地壓榨中國人民,特別是經過國民黨反動政府十二年的通貨膨脹,中國人民的實際購買力更加低落。但在通貨膨脹期中,直到今年一、二月爲止,市場上表現出來的購買力,遠比今年三、四月份物價穩定以後要高。這是什麽原因呢?這主要是由於在物價繼續高漲中,全國人民爲着逃避貨幣貶值的損失,競相搶購囤積,加上投機商人的大量囤積,這樣就變態地出現了一種虛假的購買力,和市場的虛假的繁榮。

這種購買力是虛假的,因為除極少數投機商人外,那時全國人民的實際的收入(購買力)不但沒有絲毫增加,相反地是日益減少了。舊中國反動統治者所加於中國人民經濟的損失,其浩大程度,一時無法計算。單就通貨膨脹一項來講,已屬驚人。從抗戰開始到僞「法幣」宣告破產這十一年中,物價共上漲了六百萬倍,僞「法幣」發行總數據國民黨僞政府宣稱是六百萬億(實際不止此數);抗日戰爭時期,在日寇佔領區,日僞也有很大的通貨膨脹;日本投降後,國民黨又發行了所謂「金元券」,所有這些貨幣均先後成為廢紙。這些貨幣的貶值與崩潰,所加於人民的損失,無疑是若干倍於粮稅的負担的,因此,在舊中國,人民的實際購買力,不是增長而是不斷地迅速地降落。

—由於通貨膨脹逼使人民搶購囤積而造成的「市場繁榮」也是虛假的,它所表現的只是投機的繁榮。搶購囤積的結果,除有一部分糧食、棉布等等商品被人民分散保存外,還有大量商品囤積在投機商人和工商業家自己的手中,並不是已經被社會所消費。舊中國的金融業是促進投機的一個重大因素。在物價迅速高漲中,銀行利息雖然跟着高漲,但常落在物價後面。因此許多投機商人以至一般工商業家,競向銀行借款用於囤積物資。物價漲得越快,他們便賺錢越多,投機的風潮愈大,市場上便出現各貨供不應求的虛假的繁榮。顯然,在這種虛假繁榮的後面,正隱藏着嚴重的危機。如果通貨膨脹愈轉愈快,這種虛假繁榮雖能暫時保持;但人民的實際購買力跟着通貨膨脹愈轉愈小,這些投機囤積的商品便愈縮小其眞正的市場。一旦物價高漲停止,這些投機囤積的商品必然沒有銷路。囤貨多、負債多的投機商人就必然找不到出路,以至於破産。

在這十二年通貨膨脹中,中國的社會經濟以至人民生活完全改變了面貌,變得十分畸形。首先是出現了大量的投機商人,他們完全脫離生產,專靠投機倒把追逐暴利,並享受着醉生夢死、奢侈墮落的生活。這種以「踢皮球」,「搶帽子」為職業的投機商人在通貨膨脹期間愈來愈多,據估計在上海一地就有三十萬人。圍繞着這一羣投機商人,又發展了許多奢侈浪費的職業。其次,是形成了一大批爲投機服務的銀行錢莊。它們的任務是吸收社會游資,供給投機資金,鼓勵工商資本轉向投機市場。第三,許多工商業家也被引誘上投機市場,他們往往用百分之九十的精力去追逐物價,調動頭寸,從投機囤積來獲取暴利;而只用百分之十的精力來照顧其日常的生產和業務經營。因此許多工商企業機構臃腫,經營腐敗,完全依靠投機獲利來維持。至於廣大人民則是通貨膨脹的犧牲者,特別是薪資勞動者,他們薪資的增加永遠跟不上物價的上漲。但他們為求生存,同樣不得不以微薄的薪資搶購和儲存其必要的生活資料,如糧食和棉布等。鄕村中則普遍發生物物交易現象。其結果是城鄉交換停滯,農民的生活更加陷入困境。

十二年來的通貨膨脹使整個社會產銷和供求的規律陷於混亂,使舊中國經濟的盲目性發展到了空前的高度。在通貨膨脹中物價經常劇烈波動,完全脫離常軌。在正常的狀態下,供求關係與物價變化常常互相影響,供求影響物價,物價又影響供求,這樣使生產與消費者按經濟規律恢復平衡。而在通貨膨脹中,貨幣發行和搶購囤積强有力地刺激物價,淹沒了正常的供求關係,這樣使生產與消費完全脫節。某些商品儘管生産過剩,但市場上仍供不應求。實質上是購買力的低落,而表面上却呈現着購買力的「旺盛」。

這種畸形的現象,在物價穩定之後,當然是不可能繼續存在的。

但是,全國人民的眞實購買力是不但不會因物價穩定而消失,而且必將穩步地上升的。物價穩定,只是保護了人民的消費力量不再受通貨膨脹的不斷掠奪,决不會使這種消費力量反而降低。當然,爲了把已經飽受掠奪的人民的購買力恢復到通貨膨脹前的水平,還須經過相當長的休養生息的時間(但從通貨膨脹轉入物價穩定的初期所發生的特殊的滯銷狀態,即虛假的購買力突然退出市場而引起的滯銷狀態,却是會很快過去的。原因是:全國的囤貨並不太多,無論粮食紗布都是如此;而各私營工廠的廠存也並不厚,這些顧客爲了生活和生產的必需,在將囤貨用完以後,在看到物價並不繼續跌落只後,不能老是守着貨幣不買東西。事實上,全國的商品銷售情况,在三、四月並不曾停止,而且從五月份起已經開始顯露初步的好轉的象徵了。而在全國的農業和工業的生產在可靠的基礎上逐步恢復以後,就是說,在土地改革完成,工商業經過調整,和戰爭結束,軍政費用大量縮減,國家和人民都能有計劃地發展生產以後,中國幾萬萬人民的眞實的購買力,就必然會一步步地得到巨大的增長。

一部分的工商業家過去和現在都對中央人民政府平衡財政收支,穩定金融物價的方針有些疑問。首先,物價穩定好,還是繼續通貨膨漲好?其次,在戰爭還未完全結束前,穩定金融物價是否過早?可否遲一、二年再來穩定?這次工商局長會議曾鄭重地討論了這個問題。但所得到的結論是:物價必須穩定,今年既然有力量把物價穩定下來,應該力爭在今年穩定物價。因爲事實非常明顯,通貨膨脹已使中國經濟遍體腐爛,我們决不應當迷戀這種毒害人民毒害生產的虛假的「繁榮」,而繼續朝着毁滅前進。物價延至明年穩定,明年仍然會發生今年三、四月這樣的困難,徒然使全國人民多受一年痛苦,使全國經濟的元氣多遭一年消耗,使將來的恢復更加困難。

因此,我們應當在保持財政平衡,金融、物價穩定的基礎上,向着未來的眞實購買力日益增長的光明前途穩步前進。這個康莊大道上,我們不應當有任何懷疑和動搖。

(新華社北京七日電)