彦悰

| 知识出处: | 《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》 |

| 唯一号: | 030730020220000476 |

| 人物姓名: | 彦悰 |

| 人物异名: | 俗姓:李 |

| 文件路径: | 0307/01/object/PDF/030710020210000007/001 |

| 起始页: | 0087.pdf |

| 出生年: | 556年 |

| 卒年: | 610年 |

| 籍贯: | 隋柏人县(今邢台市隆尧县境) |

传略

彦悰(556-610年),俗姓李,初出家时法名道江,隋柏人县(今邢台市隆尧县境)人。岀身名门的彦悰自幼聪敏,饱读诗书,甚有乡誉。但因他生逢乱世,所以在不满十岁时,便被家人送到信都(今冀县)僧边法师处学习佛法。僧边令他试读七千字的《须大拿经》,他一日便了。僧边又令他诵《大方等经》,数日亦过。僧边非常惊异,并在他满十岁后给予剃度,为他取法名道江。道江成为小沙弥后,很快便以慧声洋溢,如江河之望,并因听讲《十地论》能理解妙要,誉满州邑。

道江十二岁时,回到家乡巏〓山诵习《法华经》。不久,他为解答经文中的疑难而游学邺城。学有所成后,他重返乡寺,开讲《无量寿经》。当时,太原名士王劭正任职柏人,寓居该寺,听过道江讲经后甚表钦敬,并与这位小沙弥成了非常要好的忘年交。

北齐武平元年(570年),年仅十五岁的道江西游晋阳(今太原)时,既为人讲经也从人学经,使得号称通儒的雷尔道、张汾朔及尚书敬长瑜、卢思道、元行恭、邢恕等朝贵钦敬之下,同为建斋,共请其讲《大智度论》。齐后主高祎偕斛律皇后西幸晋阳时,又把道江请进宣德殿,开讲《仁王经》,而时任北齐国统,僧都之职的高僧却要做道江的承奉。开讲时,高祎亲临御筵,文武百官及六宫嫔妃共侍胡太后升座法会,并称英髦的二百僧众亦随之听讲。少年道江则由侍中高元海亲扶升座并接侍上下。讲经时,道江神坚气朗,析疑解难头头是道。听讲者皆因闻所未闻,不由得交口赞叹,更增景仰之意。

自武平二年(571年)始,道江因父亲去世而闭门谢客,孤栖僧寮时,几乎通读了中国传统的经史子集。期间右仆射杨休之与文林馆诸贤均欲和道江交好,但性爱恬静的道江却是不卑不亢,不请不到。武平六年(575年),年满二十岁的道江受具足戒时,背诵多达万言的《戒本》并回答授戒师提出的问题,仅用了不到一天的时间。

北周建德五年(576年,即北齐隆化元年),北齐亡国后,博学的道江又被敕灭佛道二教的北周武帝宇文邕礼请入宫,共谈玄籍,成为北周仅有的一百二十名通道观学士之一,与宇文恺等一起,为宇文邕讲论《易经》、《老子》和《庄子》。这使道江不得不更名彦悰,外穿俗衣,内持僧服,虚与周旋。韬光养晦中,彦悰还帮助宇文邕杂纂了《无上秘要》一书。宣政元年(578年)六月,宣帝宇文赟继武帝宇文邕统治北周后,每次打醮祭神都会累日通宵。于是,奉命陪驾的彦悰便会在谈论之际,借机宣讲佛法,并渐渐被宇文赟接受。宇文赟因此授命彦悰出任礼部等官,彦悰均辞而不受。同时,彦悰因与朝士王劭、辛德源、陆开明、唐怡等人情同琴瑟,被时人雅称为“文外玄友”。大象二年(580年),杨坚出任北周首辅,佛教开始恢复,彦悰也开始为诸朝士讲解《般若》诸经。次年正月,僧人昙延等共同举奏,请求朝廷允许后,重度彦悰为僧。该年二月,杨坚以禅让方式取得北周政权,创建隋王朝,建元开皇。

开皇元年(581年),重得为僧的彦悰大开讲席,四时相继,很快便使长安僧俗信众云集在他的讲座之下,其中因得沐其道,通会佛理者即达万人之多。彦悰还与陆彦师、薛道衡、刘善经、孙万寿等一代文宗合著了《内典文会集》,为弘扬佛教撰著了《唱导法》,皆能改正旧体,有所创新,并得到各地僧人的传习和推行。开皇三年(583年),隋文帝杨坚因在道坛目睹《老子化胡像》,深以为怪,遂召集僧、道代表,辨论真伪,并命信奉老、庄玄学的朝臣苏威、杨素、何妥、张宾等人发表意见。奉命主持这次辨论的彦悰因作《辨教论》,辨明道教所宣扬的“老子化胡”等虚妄荒诞说共二十五条。由于彦悰论据确凿,得到儒、释、道三方代表的共同确认。当年,隋文帝因西域僧人携来大量梵文佛经,特命彦悰组织翻译。彦悰欣然受命后,却因随从隋文帝出巡时,应晋王杨广之请开讲、注疏《金光明》诸经并住持大兴国寺,直到开皇十二年(592年)才奉诏回京,离开晋阳(今太原)。

彦悰回京后,受命主持长安大兴善寺译场,开始了他一生最为辉煌的佛经翻译事业。期间,每当自称为佛弟子的隋文帝亲执香炉,礼佛忏悔时,均由彦悰为其宣导。晋王杨广则把他在长安曲池占据的园林改建成了日严寺,礼请彦悰担任住持。为了更为准确地宣讲佛教经义,精通梵文的彦悰开讲《大品》、《法华》、《维摩》、《楞伽》诸经时,皆以梵文原著为据。他也是佛教东传中国后,首位据梵文原典开讲的中国高僧。

仁寿元年(601年),隋文帝决定选派高僧,把西域僧人所献佛舍利分送各州大寺,创建舍利塔供养。彦悰应选后,先于该年主持创建了并州开义寺舍利塔,后于仁寿四年(604年)主持创建了复州方乐寺舍利塔,并受命把记录这一重大佛事活动的《舍利瑞图经》、《国家祥瑞录》翻译成梵文,由朝廷发行西域各国。这也是有史以来,第一次由中国人把佛教在中国传播发展情况的专著译成梵文,介绍给佛教原生地人民的文化外交活动。

仁寿二年(602年),彦悰奉敕主编《众经目录》,把经、律、论三藏分为单译、重翻、别生、疑、伪五类入编,刊印之后盛行天下。自开皇十二年(592年)至仁寿四年(604年)的十余年间,彦悰组织中外高僧,在长安大兴善寺译场新译出的大量佛经均由他对照梵本,进行终审后形成定本,其中的《大智》、《释论》等一百多卷均由彦悰制序述事,刊印卷首。

大业二年(606年),继隋文帝而立的隋炀帝杨广决定以洛阳为东都,并在上林苑开设翻译馆,礼请彦悰主持其事,供给比彦悰在长安大兴善寺译场时更为充裕。彦悰遂在通览了隋炀帝征伐林邑时所获贝叶佛经564夹、1350余部后,分为经、律,赞、论,方、字、杂书七类,编出目录五卷,组织中外高僧陆续译出,共成2200余卷。经过长期的译经实践,精通梵文的彦悰不但对不通梵语的中国经师从事翻译工作时的种种困难了如指掌,而且对他们在译经时可能出现的种种偏差了如指掌,并因此著《辨正论》,以垂翻译之式。在这一专著中,彦悰继往开来,首先阐明了道安有关译经“五失本三不易”原则及其含义,然后开列出了字声、句韵、问答、名义、经论,歌颂、呪功,品题、专业、异本等十个译经人应予特别注意的问题,并根据这些问题提出了著名的译经人"八备"说。亦即译经人应该具备的思想文化素质,得到了中外高僧的普遍认同。此外,彦悰还著有《沙门名义论别集》五卷及《天竺记》、《大隋西国传》、《福田论》、《僧官论》、《慈悲论》、《默语论》、《鬼神录》、《通极论》、《辨圣论》、《通学论》、《善知识录》等,可谓著作等身。

大业六年(610年)七月,译经大师彦悰因患痢疾病逝于洛阳,他的弟子行矩等谨遵师命,奉送其遗体安葬于柏人县宣务山(今邢台市隆尧县尧山)东南坡。经考察,彦悰墓为一依山开凿的棺形石洞,进深2米,高0,8米,左侧有一与墓室同长的石床,当为安放其遗体处。墓口呈正方形,东、西两侧分别镌有"隋国翻译师彦悰遗身","大业六年七月二十四日无常"的题记。

知识出处

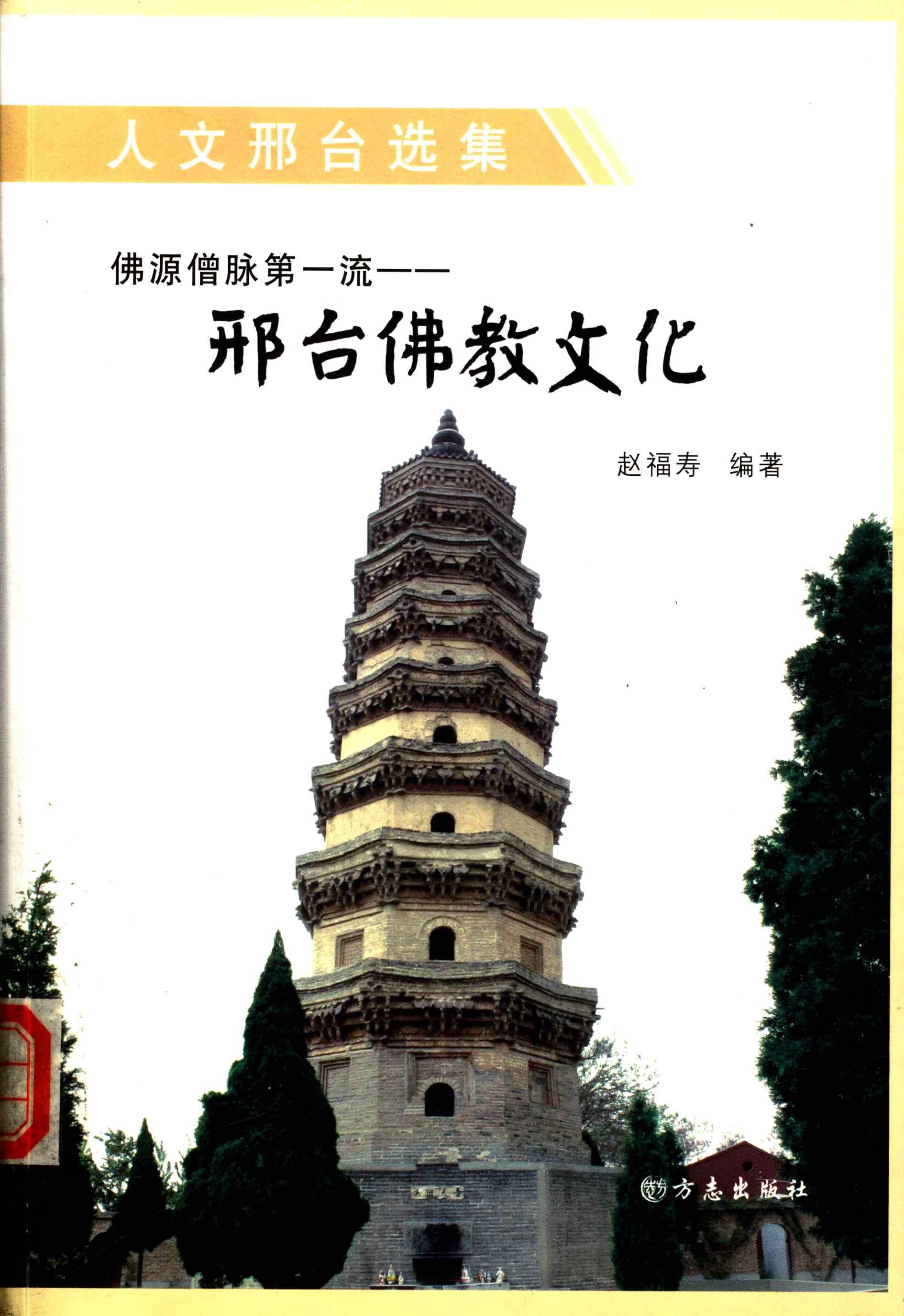

《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》

出版者:方志出版社

本书从宏观处着眼、微观处入手,通过历史分期、高僧生平、寺院兴废,简要叙述了邢台这一特定地域内的佛教文化发展状况。精美的图片、流畅的文字,可以使读者既直观、又理性地了解到邢台佛教文化的精华所在,及其在中国佛教史中无可替代的重要地位。

阅读