3、涅槃先哲道生

| 内容出处: | 《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》 图书 |

| 唯一号: | 030720020220001821 |

| 颗粒名称: | 3、涅槃先哲道生 |

| 分类号: | B949.9 |

| 页数: | 7 |

| 页码: | 66-72 |

| 摘要: | 本文记述了大胸睿智的邢台高僧涅槃先哲道生。 |

| 关键词: | 佛教高僧 邢台 道生 |

内容

道生(?—434年),俗姓魏,本是钜鹿(今邢台市平乡县境)诗礼传家的世家子弟。西晋永嘉之乱中,他随家人避乱南下后,寓居彭城(今江苏徐州市)。他的父亲还曾出任过彭城郡广戚县县令。

道生自幼聪颖异常,很得亲友喜爱。但他还在少年时,就因听佛图澄弟子法汰讲经而看破红尘,随法汰到建康(今南京)瓦官寺,落发做了小沙弥。法汰作为本无宗的开山者:于前燕建熙六年(365年)随道安僧团南下,行至新野时遵道安之命,率四十余众前往扬州一带弘法。当他率众行经荆州时,曾大集名僧,与主张心无义的道恒展开辩论,并在慧远的支持下获胜,声名大振。当他率众到达东晋首都建康后,不但受到了僧俗两界信众的热烈欢迎,还得到了东晋君臣的一致崇敬,并应邀主持瓦官寺。咸安年间(371一372,年),法汰应简文帝之请,在瓦官寺为东晋皇室开讲《放光般若经》,随简文帝听讲的王侯公卿,僧侣百姓多达数千人。法汰所著《放光般若经义疏》,则是他所开创的本无宗的基本理论。

道生在法汰的引导下,把“慧解之本”作为“入道之要”,首先认真研读了大乘般若学的《放光》、《道行》诸经。随着诵读经典的曰益增多和对经义理解的日益加深,道生很快便在法汰的徒众中脱颖而出,成为佼佼者。十五岁时,道生就已经以熟谙经典,精通经义而著称。因此,法汰决定让这个尚未成年的弟子登座讲法。瓦官寺作为建康城中大寺,僧人众多,所以每逢道生讲经,寺内外听众往往多达数百、千人。道生讲解时吐词准确清晰,声若珠落玉盘。一些宿望学僧、名流高士提出的难题,都会被他条理分明地一一解答清楚。一来二去,竟使发难者虑挫词穷而无可再问。如此又经五年,二十岁的道生在受具足戒后,已是一位对经义领悟精深,应对机警从容,仪表清穆风雅,声名越发远扬的青年龙象了。太元十二年(387年),道生的恩师法汰圆寂,道生在极尽哀痛之后,为进一步悟经解道,决心离开

瓦官寺游学天下。

太元十六年(341年),正在扬州各地游学的道生风闻高僧僧迦提婆已从洛阳南栖庐山,并译出了一切有部说的重要经典《阿毗昙心》和《阿鎗暮抄解》,遂杖锡前往参学。庐山僧团的领袖慧远与道生都是佛图澄的再传弟子。当慧远得知道生前来庐山的意图后,当即把他引见给了僧迦提婆。道生由此开始了他对毗昙学说的学习研究。

隆安元年(397年),僧迦提婆离开庐山,前往建业弘法。道生则继续留在庐山,与慧远共参佛法。但因道生对慧远所主张的法身有色、佛有净土、善受报应等说不愿苟同,二人时有争议发生。隆安五年(401年),道生得知高僧鸠摩罗什驻锡后秦都城长安草堂寺,并被后秦皇帝姚兴奉为国师,在逍遥园开设译场组织领导佛经翻译后,决定北上师从鸠摩罗什,广阅诸经,进一步求证自己的佛学观点是否正确。恰值时在庐山游学的慧睿、慧观亦有此意。于是三人告别慧远及庐山众僧,一路同行,投奔长安。途中他们又遇到了志同道合的慧严结伴。

道生他们到达长安后,同拜鸠摩罗什为师,在助罗什译经的同时,开始系统研习大乘空宗的中观学说。由于道生很快便领悟了中观学之要旨,深得罗什器重。当时人则称誉道生、僧肇、道融、道睿为罗门四圣,或将他们与昙影、慧严、慧观、僧契、道常、道标合称罗门十哲。据记载,大、小品《般若经》均有部分内容为道生所译。道生所作《维摩诘经注》行文流畅,观点鲜明,时出新意,则是后人讲解该经的主要参考。

东晋义熙四年(408年,后秦弘始十年),道生自觉学成,决定拜别罗什等师友,返回南方,到东晋统治区内传播中观学。当年夏,他路经庐山,在与慧远、刘遗民相见时,向他们介绍了后秦佛教的发展状况,并向刘遗民出示了僧肇所著《般若无知论》,赠送了自己所著《维摩诘经注》,导致了刘遗民与僧肇就般若无知论题的讨论,促进了南北佛学的相互交流。

义熙五年(409年),道生回到阔别二十余年的建康,应东晋皇室之请主持青园寺,结束游学生涯并开始缔造自己的佛学体系,提出了“一阐提人皆得成佛”等论点,开创了中国佛学的新阶段。所谓一阐提人,梵文原义是指以贪欲为唯一目的之人。中国佛教界则指善根断尽之人。道生首倡一阐提人也有佛性、也可成佛时,断言“一切众生,皆有佛性”的全本大《涅槃经》尚未流传建康,所以竟因其“孤明先发,独见忤众”,遭到守旧之徒的群起围攻,被驱逐出了建康。时在刘宋元嘉五,六年(428—429年)间。

道生离开建康青园寺,到了吴县(今苏州)虎丘。四方僧众闻讯,前来师从他的很快即达数百人之多。人们争相传说,道生在虎丘说法,不仅能深入人心,甚至能使顽石点头。由此亦见道生的佛教理论创新对信徒感化之深。但当道生在虎丘弘法的业绩传到建康后,再一次引起其反对者的嫉恨。他们为了在南朝佛教界封杀道生,竟跟踪而至吴县,对道生再次采取了驱逐行动。

元嘉七年(430年),孤明自守的道生决心栖隐山林,再次到了庐山。他选择了一个临近飞瀑的峡谷,结庐自修涅槃之道。这时,首集庐山僧团的慧远已经圆寂十四年,山中众僧的佛学思想因受道生的创新理论之影响,多数都已经有所变化。所以,各寺僧众得知道生已至庐山后,纷纷前去拜见,并将他迎入东林寺中,奉为住持。

此后不久,由北凉昙无谶译出的四十卷全本大《涅槃经》传至建康。该经明确记述—阐提人也有佛性,只要诚心修行也能成佛。这就证明道生此前所说不妄。此后虽仍有人坚持异说,但一阐提人也能成佛之说日渐得到公认。道生在建康的弟子得读此经后,迅速将其传送庐山。但道生并未因此而中止自尊沉静的志向。他已无意于前往都城弘法,只是在对该经进行深入研究后,又对自己的理论有所发展。元嘉十一年(434年)十一月,被誉为“人中之龙”、“涅槃圣”的道生圆寂于他在庐山弘法的讲座之上。

道生在中国佛教史上之所以具有无可替代的重要地位,是因为他能集《般若》、《毗昙》、《涅槃》三学之大成,坚持不懈地进行佛学理论创新,孤明先发地提出顿悟成佛说、佛无净土说、善不受报说、一阐提人也能成佛说而振聋发联。其中,顿悟相对于渐悟而言,又分大、小两派。

道生执大顿悟说,主张真理只有一个,是不可分的。所以他认为渐悟犹言千里之行,始于足下,行虽有渐,至则顿达。同理,修行若能到“十住”的最后一念,即能生“金刚道心”,把一切妄念断尽,悟解佛理,当即成佛。若就众生皆有佛性而言,觉悟就是反归本性,见性成佛。所谓“放下屠刀,立地成佛”的关键,是要“放下屠刀”,而放下屠刀的这一刹那就是顿悟。由此可知,道生的顿悟成佛说即通向涅槃之境的修行之路,是方法论。

道生作为精通般若学的高僧,深知如果把扫除名相,万法皆空的大乘空宗理论贯彻到底,就会把佛教的最高境界涅槃也归结于空,从而造成大多数文化水平较低之信众的信仰危机和修习困境。所以他从空转有,认为佛以法为尊,有法即有佛,“理者皆佛,乖则凡夫”。换言之,佛只是对宇宙性空之理的体悟,即真理的化身。至于佛经所谓佛有丈六金身之类的说法,只是为了立教方便所拟的说辞。同理,“佛无净土”是说成佛在于返归实相、返归自身的佛性,而非在超绝众生处别树境界。佛经中所以会有净土说,也是为了立教方便,只是相对于凡夫未觉悟时有秽、有惑之境而言。所以他断言,佛的法身是无形的、精神的,无须托身于某处。无土为净,净即无土,因而根本就不存在特定空间范围的净土。

道生根据法身无相说提岀的善不受报论认为,佛所体现的实相之理,既是无生无灭,也就无因果报应可言,而用于论说因果报应之事例也难以验证。如按六道轮回说,行善者死后为人,作恶者死后变畜生。但畜生却有比人富乐,而人有比畜生悲惨者。这说明善恶贫富苦乐是业,而非因果报应。所以道生断言,因果报应说是在以功利诱人,是与绝形色,离合散,去美恶,舍罪福,彻悟人生真谛的涅槃之境相矛盾的。

至于道生背负着被开除教籍,驱逐出境的重压,仍要坚持的一阐提人也有佛性论,是因为他已经觉悟,只有从理论上承认众生在成佛这一理想追求上的平等,才能有效淡化乃至清除现实世界的阶级矛盾,才有可能把上至帝王将相下至黎民百姓统统吸引到对佛教的信仰之中,实现普度众生的佛教之旨。总而言之,道生佛学体系的建构虽然依傍的是佛教经典,其高超处却是以孟子“人皆可以为尧舜”的儒学思想为内核的。这表明,中国佛学自道生始,已经走上独立发展之路。

道生自幼聪颖异常,很得亲友喜爱。但他还在少年时,就因听佛图澄弟子法汰讲经而看破红尘,随法汰到建康(今南京)瓦官寺,落发做了小沙弥。法汰作为本无宗的开山者:于前燕建熙六年(365年)随道安僧团南下,行至新野时遵道安之命,率四十余众前往扬州一带弘法。当他率众行经荆州时,曾大集名僧,与主张心无义的道恒展开辩论,并在慧远的支持下获胜,声名大振。当他率众到达东晋首都建康后,不但受到了僧俗两界信众的热烈欢迎,还得到了东晋君臣的一致崇敬,并应邀主持瓦官寺。咸安年间(371一372,年),法汰应简文帝之请,在瓦官寺为东晋皇室开讲《放光般若经》,随简文帝听讲的王侯公卿,僧侣百姓多达数千人。法汰所著《放光般若经义疏》,则是他所开创的本无宗的基本理论。

道生在法汰的引导下,把“慧解之本”作为“入道之要”,首先认真研读了大乘般若学的《放光》、《道行》诸经。随着诵读经典的曰益增多和对经义理解的日益加深,道生很快便在法汰的徒众中脱颖而出,成为佼佼者。十五岁时,道生就已经以熟谙经典,精通经义而著称。因此,法汰决定让这个尚未成年的弟子登座讲法。瓦官寺作为建康城中大寺,僧人众多,所以每逢道生讲经,寺内外听众往往多达数百、千人。道生讲解时吐词准确清晰,声若珠落玉盘。一些宿望学僧、名流高士提出的难题,都会被他条理分明地一一解答清楚。一来二去,竟使发难者虑挫词穷而无可再问。如此又经五年,二十岁的道生在受具足戒后,已是一位对经义领悟精深,应对机警从容,仪表清穆风雅,声名越发远扬的青年龙象了。太元十二年(387年),道生的恩师法汰圆寂,道生在极尽哀痛之后,为进一步悟经解道,决心离开

瓦官寺游学天下。

太元十六年(341年),正在扬州各地游学的道生风闻高僧僧迦提婆已从洛阳南栖庐山,并译出了一切有部说的重要经典《阿毗昙心》和《阿鎗暮抄解》,遂杖锡前往参学。庐山僧团的领袖慧远与道生都是佛图澄的再传弟子。当慧远得知道生前来庐山的意图后,当即把他引见给了僧迦提婆。道生由此开始了他对毗昙学说的学习研究。

隆安元年(397年),僧迦提婆离开庐山,前往建业弘法。道生则继续留在庐山,与慧远共参佛法。但因道生对慧远所主张的法身有色、佛有净土、善受报应等说不愿苟同,二人时有争议发生。隆安五年(401年),道生得知高僧鸠摩罗什驻锡后秦都城长安草堂寺,并被后秦皇帝姚兴奉为国师,在逍遥园开设译场组织领导佛经翻译后,决定北上师从鸠摩罗什,广阅诸经,进一步求证自己的佛学观点是否正确。恰值时在庐山游学的慧睿、慧观亦有此意。于是三人告别慧远及庐山众僧,一路同行,投奔长安。途中他们又遇到了志同道合的慧严结伴。

道生他们到达长安后,同拜鸠摩罗什为师,在助罗什译经的同时,开始系统研习大乘空宗的中观学说。由于道生很快便领悟了中观学之要旨,深得罗什器重。当时人则称誉道生、僧肇、道融、道睿为罗门四圣,或将他们与昙影、慧严、慧观、僧契、道常、道标合称罗门十哲。据记载,大、小品《般若经》均有部分内容为道生所译。道生所作《维摩诘经注》行文流畅,观点鲜明,时出新意,则是后人讲解该经的主要参考。

东晋义熙四年(408年,后秦弘始十年),道生自觉学成,决定拜别罗什等师友,返回南方,到东晋统治区内传播中观学。当年夏,他路经庐山,在与慧远、刘遗民相见时,向他们介绍了后秦佛教的发展状况,并向刘遗民出示了僧肇所著《般若无知论》,赠送了自己所著《维摩诘经注》,导致了刘遗民与僧肇就般若无知论题的讨论,促进了南北佛学的相互交流。

义熙五年(409年),道生回到阔别二十余年的建康,应东晋皇室之请主持青园寺,结束游学生涯并开始缔造自己的佛学体系,提出了“一阐提人皆得成佛”等论点,开创了中国佛学的新阶段。所谓一阐提人,梵文原义是指以贪欲为唯一目的之人。中国佛教界则指善根断尽之人。道生首倡一阐提人也有佛性、也可成佛时,断言“一切众生,皆有佛性”的全本大《涅槃经》尚未流传建康,所以竟因其“孤明先发,独见忤众”,遭到守旧之徒的群起围攻,被驱逐出了建康。时在刘宋元嘉五,六年(428—429年)间。

道生离开建康青园寺,到了吴县(今苏州)虎丘。四方僧众闻讯,前来师从他的很快即达数百人之多。人们争相传说,道生在虎丘说法,不仅能深入人心,甚至能使顽石点头。由此亦见道生的佛教理论创新对信徒感化之深。但当道生在虎丘弘法的业绩传到建康后,再一次引起其反对者的嫉恨。他们为了在南朝佛教界封杀道生,竟跟踪而至吴县,对道生再次采取了驱逐行动。

元嘉七年(430年),孤明自守的道生决心栖隐山林,再次到了庐山。他选择了一个临近飞瀑的峡谷,结庐自修涅槃之道。这时,首集庐山僧团的慧远已经圆寂十四年,山中众僧的佛学思想因受道生的创新理论之影响,多数都已经有所变化。所以,各寺僧众得知道生已至庐山后,纷纷前去拜见,并将他迎入东林寺中,奉为住持。

此后不久,由北凉昙无谶译出的四十卷全本大《涅槃经》传至建康。该经明确记述—阐提人也有佛性,只要诚心修行也能成佛。这就证明道生此前所说不妄。此后虽仍有人坚持异说,但一阐提人也能成佛之说日渐得到公认。道生在建康的弟子得读此经后,迅速将其传送庐山。但道生并未因此而中止自尊沉静的志向。他已无意于前往都城弘法,只是在对该经进行深入研究后,又对自己的理论有所发展。元嘉十一年(434年)十一月,被誉为“人中之龙”、“涅槃圣”的道生圆寂于他在庐山弘法的讲座之上。

道生在中国佛教史上之所以具有无可替代的重要地位,是因为他能集《般若》、《毗昙》、《涅槃》三学之大成,坚持不懈地进行佛学理论创新,孤明先发地提出顿悟成佛说、佛无净土说、善不受报说、一阐提人也能成佛说而振聋发联。其中,顿悟相对于渐悟而言,又分大、小两派。

道生执大顿悟说,主张真理只有一个,是不可分的。所以他认为渐悟犹言千里之行,始于足下,行虽有渐,至则顿达。同理,修行若能到“十住”的最后一念,即能生“金刚道心”,把一切妄念断尽,悟解佛理,当即成佛。若就众生皆有佛性而言,觉悟就是反归本性,见性成佛。所谓“放下屠刀,立地成佛”的关键,是要“放下屠刀”,而放下屠刀的这一刹那就是顿悟。由此可知,道生的顿悟成佛说即通向涅槃之境的修行之路,是方法论。

道生作为精通般若学的高僧,深知如果把扫除名相,万法皆空的大乘空宗理论贯彻到底,就会把佛教的最高境界涅槃也归结于空,从而造成大多数文化水平较低之信众的信仰危机和修习困境。所以他从空转有,认为佛以法为尊,有法即有佛,“理者皆佛,乖则凡夫”。换言之,佛只是对宇宙性空之理的体悟,即真理的化身。至于佛经所谓佛有丈六金身之类的说法,只是为了立教方便所拟的说辞。同理,“佛无净土”是说成佛在于返归实相、返归自身的佛性,而非在超绝众生处别树境界。佛经中所以会有净土说,也是为了立教方便,只是相对于凡夫未觉悟时有秽、有惑之境而言。所以他断言,佛的法身是无形的、精神的,无须托身于某处。无土为净,净即无土,因而根本就不存在特定空间范围的净土。

道生根据法身无相说提岀的善不受报论认为,佛所体现的实相之理,既是无生无灭,也就无因果报应可言,而用于论说因果报应之事例也难以验证。如按六道轮回说,行善者死后为人,作恶者死后变畜生。但畜生却有比人富乐,而人有比畜生悲惨者。这说明善恶贫富苦乐是业,而非因果报应。所以道生断言,因果报应说是在以功利诱人,是与绝形色,离合散,去美恶,舍罪福,彻悟人生真谛的涅槃之境相矛盾的。

至于道生背负着被开除教籍,驱逐出境的重压,仍要坚持的一阐提人也有佛性论,是因为他已经觉悟,只有从理论上承认众生在成佛这一理想追求上的平等,才能有效淡化乃至清除现实世界的阶级矛盾,才有可能把上至帝王将相下至黎民百姓统统吸引到对佛教的信仰之中,实现普度众生的佛教之旨。总而言之,道生佛学体系的建构虽然依傍的是佛教经典,其高超处却是以孟子“人皆可以为尧舜”的儒学思想为内核的。这表明,中国佛学自道生始,已经走上独立发展之路。

知识出处

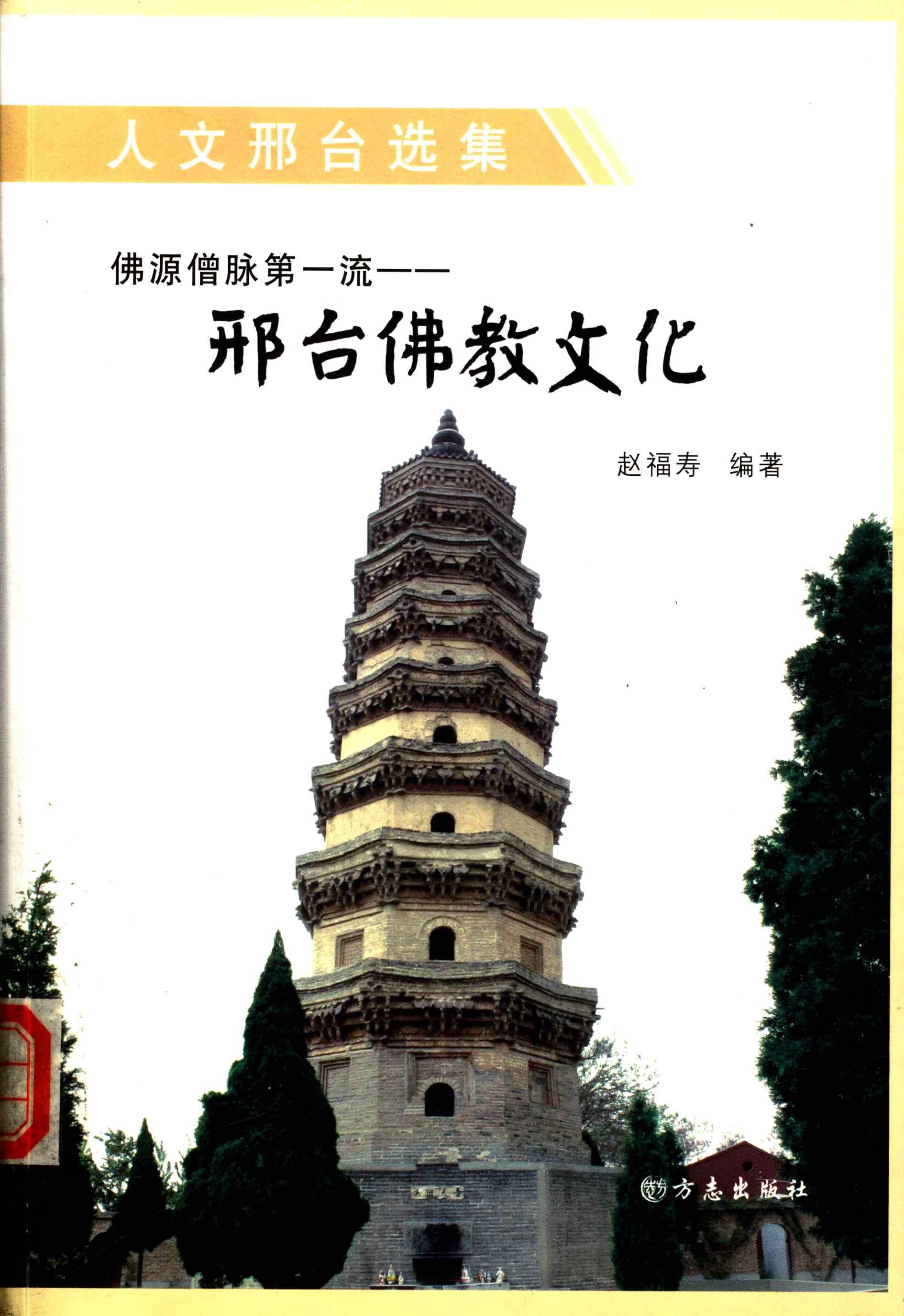

《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》

出版者:方志出版社

本书从宏观处着眼、微观处入手,通过历史分期、高僧生平、寺院兴废,简要叙述了邢台这一特定地域内的佛教文化发展状况。精美的图片、流畅的文字,可以使读者既直观、又理性地了解到邢台佛教文化的精华所在,及其在中国佛教史中无可替代的重要地位。

阅读

相关人物

道生

相关人物