1、后赵国师佛图澄

| 内容出处: | 《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》 图书 |

| 唯一号: | 030720020220001819 |

| 颗粒名称: | 1、后赵国师佛图澄 |

| 分类号: | B949.9 |

| 页数: | 9 |

| 页码: | 53-61 |

| 摘要: | 本文记述了大胸睿智的邢台高僧后赵国师佛图澄。 |

| 关键词: | 佛教高僧 邢台 佛图澄 |

内容

佛、法、僧号称佛教三宝,其中僧是最活跃的因素。佛法是由人创造、传播、发展的。僧人是佛教文化的主体,所谓佛教史,就是僧人活动的历史。所以,要了解中国的佛教文化,必须先了解那些献身佛门、活跃在各个历史时期的高僧,要了解邢台的佛教文化,同样如此。

寻根溯源,中国佛教史要从东汉明帝感梦求法讲起,而佛教在中国得到实质性发展,则要从佛图澄在后赵襄国(今邢台)弘法讲起。

自人猿揖别,人们对精神家园的追求,是与其对物质世界的探索并行不悖的。当人们在物质世界遇到难题,感到困惑时,往往会回到精神领地寻找答案。这就使永恒的人类精神家园蒙上了种种神秘的色彩。中国历代高僧超凡脱俗,毕生持戒苦修,弘扬佛法,其行为也多笼罩有一层神秘的光晕,令世俗之人惊羡崇拜。佛图澄就是这样一位岀类拔萃的神奇高僧。

佛图澄(231-348年),本姓温,原是罽宾小王之次子。《高僧传》记载他俗姓帛,西域人,可作参考。他自幼出家,曾诵经数百万言,且能善解经义,精通小乘佛教的一切有部说。来到中国后,他又曾长期留住敦煌,受到大乘佛教般若空宗的深刻影响,并对儒家学说和中国历史有了相当多的了解,竟能在和中国的士族知识分子论辨疑滞时,游刃自如,令人叹服。

西晋永嘉四年(310年),已在西域诸国获得高僧之誉的佛图澄再次来到中国,并深入西晋王朝的东京洛阳,意欲建寺弘法。时值西晋“八王之乱”爆发,北中国进入所谓“五胡乱华”期。连年争战中,西晋王朝芨芨可危,中原大地—片混乱,致使佛图澄在洛阳建寺弘法之愿落空。他只好暂避民间,静观中国的时局发展。在此期间,羯人领袖石勒的不凡战绩逐渐引起了他的特别关注。

永嘉五年(311年)十月,已被汉王刘聪拜为幽州牧、镇东大将军、都督并幽二州诸军事领并州刺史的石勒率军转战豫州,临江北还,屯兵葛陂(今河南新蔡县)。这时,年逾八十高龄的佛图澄面对着石勒几近疯狂的民族仇杀行为,以慈悲为怀,秉承佛祖普度众生之旨,策杖军门,投住到了石勒帐下大将军郭黑略营中。郭黑略虽系一介武夫,恻隐之心却很快就被佛图澄的悲天悯人所感动,接受了佛门五戒并对佛图澄执弟子礼。郭黑略原本有勇无谋,但自此跟随石勒征战,往往能预言胜负。石勒倍感奇怪,因问郭黑略是何缘故,郭说:“现有一位老僧,才智非常,说您将来

会拥有华夏,但应拜他为师,我前后所言,都是他教给我的。”

石勒大喜,认为是上天所赐并马上召见了佛图澄,咨询佛法有何灵验。佛图澄深知,当时的石勒作为奉杀戮为圭镍的征服者,是听不懂也听不进佛教的深奥哲理的,因而决定用一些看似神奇的幻术,先取得其信任。为此他取钵盛水,焚香诵咒,倾刻间使钵中出现了一朵光彩夺目的火莲花。石勒目睹这一奇妙现象后,当即表示信服。他又乘机进言:“治国理民的有道明君如能把德化推行天下,会有种种祥瑞出现;反之,如果残暴荒淫,政治腐败,就会有慧星出现。不同的天象,预示不同的人事,或福或灾,都是古今的常征,天人的明戒。”

石勒髙兴地接受了佛图澄的劝戒,使很多可能遭到民族仇杀之人得以幸免。佛图澄的慈悲和神通很快传遍中原大地,使大批汉人和五胡之人由此皈依佛教。《晋书》、《高僧传》等文献说,佛图澄善颂神咒,能役使鬼物,能以麻油杂胭脂涂掌,看千里之外犹如对面,能听铃音预言事之成败,甚至说他腹旁有一孔塞着絮物,夜晚读书时取出絮物,孔中所放之光能照亮整个房间,有时他还会把五脏自孔中取出洗涤,洗净后再放回腹中,中丘(今内丘县)城西十三里处的洗肠渊即他的洗肠处,他还能咒龙出水,襄国(今邢台市)围丸祠即达活泉的龙王庙即为纪念他咒龙出水而建(另说邢台城西北十里的龙岗为他咒龙出水处);当他阴施默益,应时为人治疗流行性痼疾或疑难杂症收得奇效时,他又被人看作能起死回生的神医。如此等等,越传越奇。

究其实,发生在佛图澄弘法过程中的种种神奇之事,只不过是被他或他的弟子及崇拜者人为加上神秘色彩,进行了夸张式宣传。只要加以理智的分析并还原,即可发现他的奇异完全源于对“五明”诸术的精通。所谓“五明”,是古印度和西域各国高僧为了弘法需要,所掌握的五种才能。其一曰声明,即语言文字学;二曰因明,即逻辑学;三曰内明,即佛教经义;四曰医方明,即医药学;五曰工巧明,即工艺技巧、天文历数甚至魔术杂技等。

永嘉六年(312年),石勒纳张宾之策,进据襄国,奠基拓疆,开始了对后赵政权的创建。当时襄国一带正在流行着一种世莫能治的“痼疾”,经佛图澄配方施治,恢复健康者不可胜计。当石勒的养子石斌突患暴病,昏死两日后,经佛图澄对症施治亦起死回生,很快痊愈。石勒因视他为神僧,把年幼的儿子们都送到了襄国的佛寺中去寄养,并于每年四月初八佛诞日到寺中灌佛,为诸儿发愿。但当石虎寄养在襄国佛寺中的两个孙子得了重病,太医殷腾与其他西域僧人为其施治时,佛图澄却对弟子法牙说:“即使神

医复出,也治不好这两个孩子的病,何况殷腾他们!”三天后,这两个孩子果然不治而死。据此可知,佛图澄并非包治百病的神僧,他对人们各种病情乃至一些不治之症的诊断,均出于他精湛的医术和丰富的医学实践,只不过让普通人觉着特别神奇而已。这是他精通医方明的一些确证。

佛图澄能使手掌中出现火莲花或喷酒成雨,则是他能巧妙、熟练地使用麻油、胭脂、酒精及其他应器、“鬼物”,亦即应该具备的一些化学材料或道具,表演出的一些颇使当时人感到神秘的幻术,不过是他所精通的工巧明中的雕虫小技而已。当襄国城堑水源突然断绝,佛图澄和弟子法首等至围丸祠泉源调查,发现源头久已干燥,圻如车辙后,才自称能咒龙出水,并在大做法事的现象下,率众弟子经过连续三天的疏通,使得泉水复活。这表明,佛图澄不仅精通地理水脉,而且是一位颇重调查研究,勇于实践的水利专家。

但佛图澄最使石勒和石虎等人信服的,乃是他对政治的高瞻远瞩和对军事的参谋如神。而佛图澄能够如此,首先取决于他的弟子众多,耳目广布,信息灵通,并通过自己的逻辑思维做出符合实际的判断,然后再附会铃语或其他说辞,为自己的判断蒙上一层神秘的色彩。永嘉六年(312年)的襄国保卫战前,石勒面对鲜卑酋长段末柸所率铁骑的凌厉攻势,颇有怯敌之意。佛图澄在听到张宾安排周密的破敌之策后,当即与张宾相互配合说:“我昨天听到襄国城中寺院铃语,明天早饭时就可擒获末柸。“石勒听后信心大增,遂依张宾之谋调兵遣将,伏奇兵于北门,以突袭战术生擒了段末柸,取得了襄国保卫战的胜利。后赵十年(328年),

刘曜亲率前赵举国精兵,攻打后赵洛阳。石勒欲率后赵雄兵,亲与前赵一决雌雄,内外臣僚皆进谏以为不可。当石勒为此征求佛图澄的意见时,佛图澄审时度势,再次假借铃语激励石勒:“佛寺相轮铃语,秀支替戾冈,仆谷劬秃当。”这是句羯语,意即“军出必捉刘曜”。石勒听后很受鼓舞,乃留长子石弘与佛图澄共守襄国,自率后赵雄兵直趋洛阳,与石虎的洛阳守军内外夹攻,很快击溃前赵大军,生擒刘曜,消灭了前赵政权,兼并了前赵领土。

石勒兼并前赵,改元建平,自称赵天王行皇帝事后,对佛图澄更加崇信,有事必咨而后行,并尊称他为“大和尚”,使他成为佛教传入中国后,第一位取得国师地位的高僧。建平四年(333年)十月,石勒病故后,后赵政权被石虎篡夺,国都也由襄国南迁邺城(今河北临漳县),但自西晋永嘉六年(312年)至此,佛图澄以襄国为中心,已在后赵境内弘法二十余年,并取得了“中州胡晋,略皆信佛”的空前成果。

石虎面对举国上下,皆是佛教信徒的局面,对佛图澄更为优礼有加,同时颁布诏书,尊佛图澄为“国之大宝”,特准他衣以绫锦,乘以雕辇。朝会之曰,佛图澄升殿时,常侍以下官员都要为他举舆,太子和诸王公都要为他扶翼,佛图澄在朝堂落座后,再由主持人高唱“大和尚”,引导百官起身致敬,以彰其尊。石虎且命司空李农每天早晚要亲向佛图澄问安,太子和诸王公卿每五天要礼拜佛图澄一次,从而正式确立了佛图澄在后赵的国师地位。

当然,佛图澄在后赵弘法,并非一帆风顺,也遇到过各种各样的难题,但都被他以随机应变的大智慧化解了。残暴成性的石虎曾质问他:“佛法不杀,朕为天下之主,非刑杀无以肃清海内。如此就是犯戒杀生,我虽信奉佛教,又怎么能获得福报?”这显然是在以子之矛,攻子之盾。佛图澄却巧妙作答:“帝王事佛,当在体恭心顺,显畅三宝,不为暴虐,不害无辜。至于凶愚无赖,非化所迁,有罪不得不杀,有恶不得不刑。但当杀可杀,刑可刑耳。若暴虐恣意,杀害非罪,虽复倾财事法,无解殃祸。愿陛下省欲兴慈,广及一切,则佛教永隆,福祚方远。”正是这番似乎是由佛立论的话,既为石虎,也为此后历代王朝崇信佛教的统治者面对着不可杀生的戒条,而能举起屠刀向其反对者行使镇压之权,解脱了两难之困。

佛图澄道化既行,后赵之民不分胡汉,略皆奉佛,营造寺庙,相竞出家,已成一时风尚。这就导致了一种负面的社会现象,即僧侣队伍良莠混杂,多生僭过。为此,石虎诏询中书省,探讨解决方法。中书著作郎王度认为,自汉明帝时佛教传入中国,汉魏两朝为维护中华民族的正统文化,皆严禁汉人出家为僧。鉴于后赵是羯人建立的多民族共存之国,可对佛教发展采取比较灵活的政策,允许“国人”即五胡之人奉佛或出家,但为达“华夏服礼,不宜杂错”之目的,应严禁赵人即汉族人奉佛或出家,其已经岀家者要责令还俗;为保持“大赵受命,率由旧章”的国家体制,保障国家财政收入,还应严禁后赵的百官卿士即国家公职人员和五胡中的奴隶奉佛或出家。

但王度的这些建议却剌痛了石虎的民族自尊心,使他阅后毫不犹豫的颁布了这样一道诏书:“度议云,佛是外国之神,非天子诸华所可宜奉。朕生自边壤,忝当期运,君临诸夏。至于飨祀,应兼从本俗。佛是戎神,正所应奉。夫制由上行,永世作则。苟事允无亏,何拘前代?其夷赵百蛮,有舍于淫祀,乐事佛者,悉听为道。”

这时的后赵对于中国来说,已是三分天下有其二。所以,石虎的这道诏命也就成了自佛教进入中国后,由国家元首正式颁布的允许其全面发展的第一道开放令。正是这道政令,成就了佛图澄在中国佛教史上的奠基人地位,使他得以把佛教的发展推进到了准中国化阶段。这道政令推行的直接结果,是使佛图澄的受业追随者常有数百,前后门徒接近万人,并在他所历州郡创建了佛寺893所,可谓盛况空前。

建平十四年(348年)年末,佛图澄以117岁高龄圆寂。举丧之日,后赵士庶悲恸哀号,赴者倾国。自西晋永嘉四年(310年)至后赵建武十四年(348年),佛图澄以襄国、邺城为中心,在后赵弘法近四十年,酒不逾齿,过中不食,非戒不履,无欲无求;风姿详雅,妙解深经,旁通世论:慈悲为怀,救死扶伤,普度众生,不但吸引了竺佛调、须菩提等数十名西域高僧远自天竺、康居前来求学,还培养出了法首,法祚、法常、法雅、法汰、法和、僧慧、僧朗、道进、道安、安令首尼等众多出身于中原的知名弟子。其中,道进学通内外,法雅创立格义,法汰弘教江南,法和授徒西北,僧朗尤通气纬,安令首弘教颇力,而道安作为南北人望,则被誉为“东方圣人”。也正是他们,继承了佛图澄的遗志,终生不渝,把佛教中国化发展到了一个更为深入的层面。

寻根溯源,中国佛教史要从东汉明帝感梦求法讲起,而佛教在中国得到实质性发展,则要从佛图澄在后赵襄国(今邢台)弘法讲起。

自人猿揖别,人们对精神家园的追求,是与其对物质世界的探索并行不悖的。当人们在物质世界遇到难题,感到困惑时,往往会回到精神领地寻找答案。这就使永恒的人类精神家园蒙上了种种神秘的色彩。中国历代高僧超凡脱俗,毕生持戒苦修,弘扬佛法,其行为也多笼罩有一层神秘的光晕,令世俗之人惊羡崇拜。佛图澄就是这样一位岀类拔萃的神奇高僧。

佛图澄(231-348年),本姓温,原是罽宾小王之次子。《高僧传》记载他俗姓帛,西域人,可作参考。他自幼出家,曾诵经数百万言,且能善解经义,精通小乘佛教的一切有部说。来到中国后,他又曾长期留住敦煌,受到大乘佛教般若空宗的深刻影响,并对儒家学说和中国历史有了相当多的了解,竟能在和中国的士族知识分子论辨疑滞时,游刃自如,令人叹服。

西晋永嘉四年(310年),已在西域诸国获得高僧之誉的佛图澄再次来到中国,并深入西晋王朝的东京洛阳,意欲建寺弘法。时值西晋“八王之乱”爆发,北中国进入所谓“五胡乱华”期。连年争战中,西晋王朝芨芨可危,中原大地—片混乱,致使佛图澄在洛阳建寺弘法之愿落空。他只好暂避民间,静观中国的时局发展。在此期间,羯人领袖石勒的不凡战绩逐渐引起了他的特别关注。

永嘉五年(311年)十月,已被汉王刘聪拜为幽州牧、镇东大将军、都督并幽二州诸军事领并州刺史的石勒率军转战豫州,临江北还,屯兵葛陂(今河南新蔡县)。这时,年逾八十高龄的佛图澄面对着石勒几近疯狂的民族仇杀行为,以慈悲为怀,秉承佛祖普度众生之旨,策杖军门,投住到了石勒帐下大将军郭黑略营中。郭黑略虽系一介武夫,恻隐之心却很快就被佛图澄的悲天悯人所感动,接受了佛门五戒并对佛图澄执弟子礼。郭黑略原本有勇无谋,但自此跟随石勒征战,往往能预言胜负。石勒倍感奇怪,因问郭黑略是何缘故,郭说:“现有一位老僧,才智非常,说您将来

会拥有华夏,但应拜他为师,我前后所言,都是他教给我的。”

石勒大喜,认为是上天所赐并马上召见了佛图澄,咨询佛法有何灵验。佛图澄深知,当时的石勒作为奉杀戮为圭镍的征服者,是听不懂也听不进佛教的深奥哲理的,因而决定用一些看似神奇的幻术,先取得其信任。为此他取钵盛水,焚香诵咒,倾刻间使钵中出现了一朵光彩夺目的火莲花。石勒目睹这一奇妙现象后,当即表示信服。他又乘机进言:“治国理民的有道明君如能把德化推行天下,会有种种祥瑞出现;反之,如果残暴荒淫,政治腐败,就会有慧星出现。不同的天象,预示不同的人事,或福或灾,都是古今的常征,天人的明戒。”

石勒髙兴地接受了佛图澄的劝戒,使很多可能遭到民族仇杀之人得以幸免。佛图澄的慈悲和神通很快传遍中原大地,使大批汉人和五胡之人由此皈依佛教。《晋书》、《高僧传》等文献说,佛图澄善颂神咒,能役使鬼物,能以麻油杂胭脂涂掌,看千里之外犹如对面,能听铃音预言事之成败,甚至说他腹旁有一孔塞着絮物,夜晚读书时取出絮物,孔中所放之光能照亮整个房间,有时他还会把五脏自孔中取出洗涤,洗净后再放回腹中,中丘(今内丘县)城西十三里处的洗肠渊即他的洗肠处,他还能咒龙出水,襄国(今邢台市)围丸祠即达活泉的龙王庙即为纪念他咒龙出水而建(另说邢台城西北十里的龙岗为他咒龙出水处);当他阴施默益,应时为人治疗流行性痼疾或疑难杂症收得奇效时,他又被人看作能起死回生的神医。如此等等,越传越奇。

究其实,发生在佛图澄弘法过程中的种种神奇之事,只不过是被他或他的弟子及崇拜者人为加上神秘色彩,进行了夸张式宣传。只要加以理智的分析并还原,即可发现他的奇异完全源于对“五明”诸术的精通。所谓“五明”,是古印度和西域各国高僧为了弘法需要,所掌握的五种才能。其一曰声明,即语言文字学;二曰因明,即逻辑学;三曰内明,即佛教经义;四曰医方明,即医药学;五曰工巧明,即工艺技巧、天文历数甚至魔术杂技等。

永嘉六年(312年),石勒纳张宾之策,进据襄国,奠基拓疆,开始了对后赵政权的创建。当时襄国一带正在流行着一种世莫能治的“痼疾”,经佛图澄配方施治,恢复健康者不可胜计。当石勒的养子石斌突患暴病,昏死两日后,经佛图澄对症施治亦起死回生,很快痊愈。石勒因视他为神僧,把年幼的儿子们都送到了襄国的佛寺中去寄养,并于每年四月初八佛诞日到寺中灌佛,为诸儿发愿。但当石虎寄养在襄国佛寺中的两个孙子得了重病,太医殷腾与其他西域僧人为其施治时,佛图澄却对弟子法牙说:“即使神

医复出,也治不好这两个孩子的病,何况殷腾他们!”三天后,这两个孩子果然不治而死。据此可知,佛图澄并非包治百病的神僧,他对人们各种病情乃至一些不治之症的诊断,均出于他精湛的医术和丰富的医学实践,只不过让普通人觉着特别神奇而已。这是他精通医方明的一些确证。

佛图澄能使手掌中出现火莲花或喷酒成雨,则是他能巧妙、熟练地使用麻油、胭脂、酒精及其他应器、“鬼物”,亦即应该具备的一些化学材料或道具,表演出的一些颇使当时人感到神秘的幻术,不过是他所精通的工巧明中的雕虫小技而已。当襄国城堑水源突然断绝,佛图澄和弟子法首等至围丸祠泉源调查,发现源头久已干燥,圻如车辙后,才自称能咒龙出水,并在大做法事的现象下,率众弟子经过连续三天的疏通,使得泉水复活。这表明,佛图澄不仅精通地理水脉,而且是一位颇重调查研究,勇于实践的水利专家。

但佛图澄最使石勒和石虎等人信服的,乃是他对政治的高瞻远瞩和对军事的参谋如神。而佛图澄能够如此,首先取决于他的弟子众多,耳目广布,信息灵通,并通过自己的逻辑思维做出符合实际的判断,然后再附会铃语或其他说辞,为自己的判断蒙上一层神秘的色彩。永嘉六年(312年)的襄国保卫战前,石勒面对鲜卑酋长段末柸所率铁骑的凌厉攻势,颇有怯敌之意。佛图澄在听到张宾安排周密的破敌之策后,当即与张宾相互配合说:“我昨天听到襄国城中寺院铃语,明天早饭时就可擒获末柸。“石勒听后信心大增,遂依张宾之谋调兵遣将,伏奇兵于北门,以突袭战术生擒了段末柸,取得了襄国保卫战的胜利。后赵十年(328年),

刘曜亲率前赵举国精兵,攻打后赵洛阳。石勒欲率后赵雄兵,亲与前赵一决雌雄,内外臣僚皆进谏以为不可。当石勒为此征求佛图澄的意见时,佛图澄审时度势,再次假借铃语激励石勒:“佛寺相轮铃语,秀支替戾冈,仆谷劬秃当。”这是句羯语,意即“军出必捉刘曜”。石勒听后很受鼓舞,乃留长子石弘与佛图澄共守襄国,自率后赵雄兵直趋洛阳,与石虎的洛阳守军内外夹攻,很快击溃前赵大军,生擒刘曜,消灭了前赵政权,兼并了前赵领土。

石勒兼并前赵,改元建平,自称赵天王行皇帝事后,对佛图澄更加崇信,有事必咨而后行,并尊称他为“大和尚”,使他成为佛教传入中国后,第一位取得国师地位的高僧。建平四年(333年)十月,石勒病故后,后赵政权被石虎篡夺,国都也由襄国南迁邺城(今河北临漳县),但自西晋永嘉六年(312年)至此,佛图澄以襄国为中心,已在后赵境内弘法二十余年,并取得了“中州胡晋,略皆信佛”的空前成果。

石虎面对举国上下,皆是佛教信徒的局面,对佛图澄更为优礼有加,同时颁布诏书,尊佛图澄为“国之大宝”,特准他衣以绫锦,乘以雕辇。朝会之曰,佛图澄升殿时,常侍以下官员都要为他举舆,太子和诸王公都要为他扶翼,佛图澄在朝堂落座后,再由主持人高唱“大和尚”,引导百官起身致敬,以彰其尊。石虎且命司空李农每天早晚要亲向佛图澄问安,太子和诸王公卿每五天要礼拜佛图澄一次,从而正式确立了佛图澄在后赵的国师地位。

当然,佛图澄在后赵弘法,并非一帆风顺,也遇到过各种各样的难题,但都被他以随机应变的大智慧化解了。残暴成性的石虎曾质问他:“佛法不杀,朕为天下之主,非刑杀无以肃清海内。如此就是犯戒杀生,我虽信奉佛教,又怎么能获得福报?”这显然是在以子之矛,攻子之盾。佛图澄却巧妙作答:“帝王事佛,当在体恭心顺,显畅三宝,不为暴虐,不害无辜。至于凶愚无赖,非化所迁,有罪不得不杀,有恶不得不刑。但当杀可杀,刑可刑耳。若暴虐恣意,杀害非罪,虽复倾财事法,无解殃祸。愿陛下省欲兴慈,广及一切,则佛教永隆,福祚方远。”正是这番似乎是由佛立论的话,既为石虎,也为此后历代王朝崇信佛教的统治者面对着不可杀生的戒条,而能举起屠刀向其反对者行使镇压之权,解脱了两难之困。

佛图澄道化既行,后赵之民不分胡汉,略皆奉佛,营造寺庙,相竞出家,已成一时风尚。这就导致了一种负面的社会现象,即僧侣队伍良莠混杂,多生僭过。为此,石虎诏询中书省,探讨解决方法。中书著作郎王度认为,自汉明帝时佛教传入中国,汉魏两朝为维护中华民族的正统文化,皆严禁汉人出家为僧。鉴于后赵是羯人建立的多民族共存之国,可对佛教发展采取比较灵活的政策,允许“国人”即五胡之人奉佛或出家,但为达“华夏服礼,不宜杂错”之目的,应严禁赵人即汉族人奉佛或出家,其已经岀家者要责令还俗;为保持“大赵受命,率由旧章”的国家体制,保障国家财政收入,还应严禁后赵的百官卿士即国家公职人员和五胡中的奴隶奉佛或出家。

但王度的这些建议却剌痛了石虎的民族自尊心,使他阅后毫不犹豫的颁布了这样一道诏书:“度议云,佛是外国之神,非天子诸华所可宜奉。朕生自边壤,忝当期运,君临诸夏。至于飨祀,应兼从本俗。佛是戎神,正所应奉。夫制由上行,永世作则。苟事允无亏,何拘前代?其夷赵百蛮,有舍于淫祀,乐事佛者,悉听为道。”

这时的后赵对于中国来说,已是三分天下有其二。所以,石虎的这道诏命也就成了自佛教进入中国后,由国家元首正式颁布的允许其全面发展的第一道开放令。正是这道政令,成就了佛图澄在中国佛教史上的奠基人地位,使他得以把佛教的发展推进到了准中国化阶段。这道政令推行的直接结果,是使佛图澄的受业追随者常有数百,前后门徒接近万人,并在他所历州郡创建了佛寺893所,可谓盛况空前。

建平十四年(348年)年末,佛图澄以117岁高龄圆寂。举丧之日,后赵士庶悲恸哀号,赴者倾国。自西晋永嘉四年(310年)至后赵建武十四年(348年),佛图澄以襄国、邺城为中心,在后赵弘法近四十年,酒不逾齿,过中不食,非戒不履,无欲无求;风姿详雅,妙解深经,旁通世论:慈悲为怀,救死扶伤,普度众生,不但吸引了竺佛调、须菩提等数十名西域高僧远自天竺、康居前来求学,还培养出了法首,法祚、法常、法雅、法汰、法和、僧慧、僧朗、道进、道安、安令首尼等众多出身于中原的知名弟子。其中,道进学通内外,法雅创立格义,法汰弘教江南,法和授徒西北,僧朗尤通气纬,安令首弘教颇力,而道安作为南北人望,则被誉为“东方圣人”。也正是他们,继承了佛图澄的遗志,终生不渝,把佛教中国化发展到了一个更为深入的层面。

知识出处

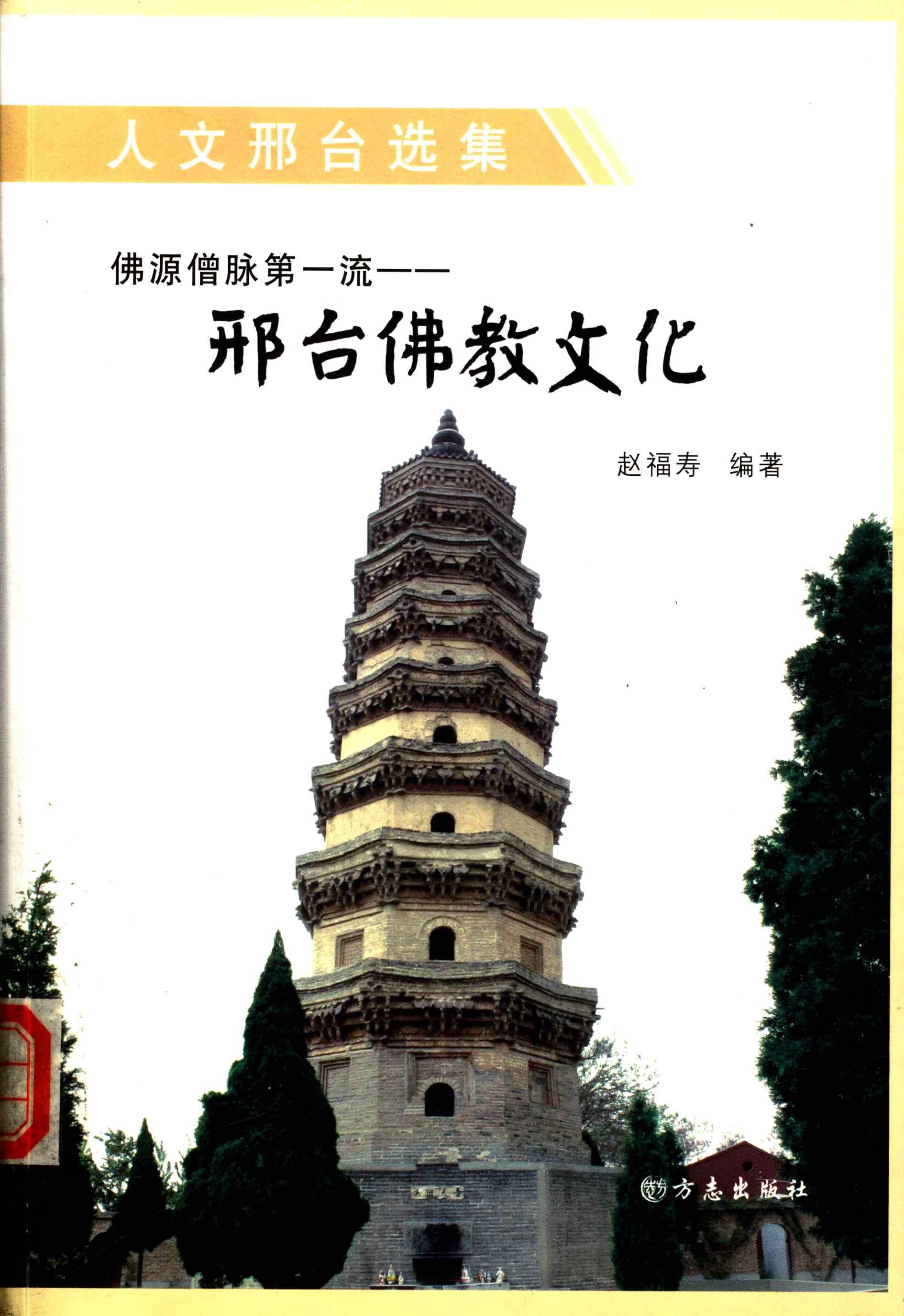

《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》

出版者:方志出版社

本书从宏观处着眼、微观处入手,通过历史分期、高僧生平、寺院兴废,简要叙述了邢台这一特定地域内的佛教文化发展状况。精美的图片、流畅的文字,可以使读者既直观、又理性地了解到邢台佛教文化的精华所在,及其在中国佛教史中无可替代的重要地位。

阅读

相关人物

佛图澄

相关人物