一 光耀史册的邢台佛教

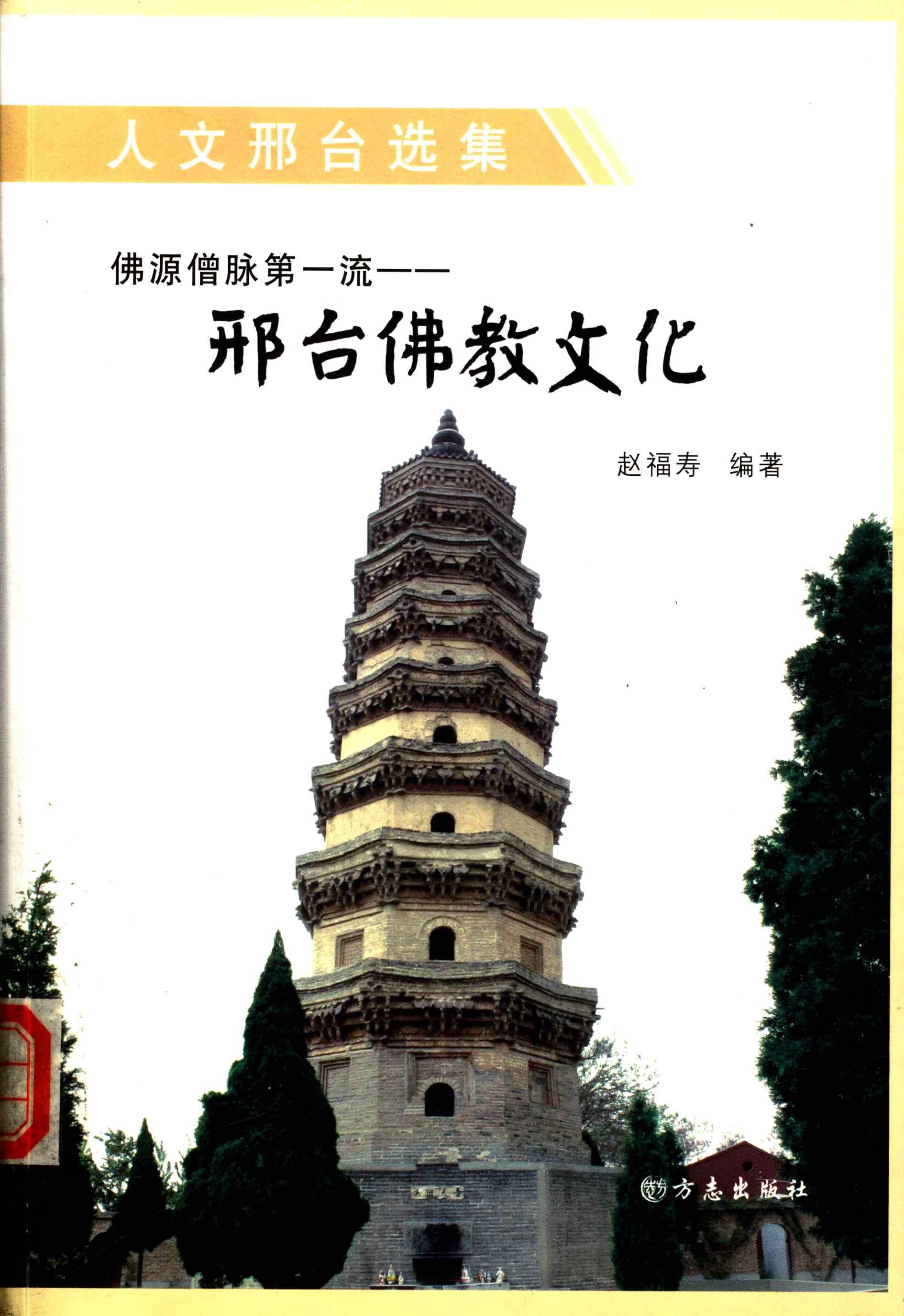

| 内容出处: | 《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》 图书 |

| 唯一号: | 030720020220001812 |

| 颗粒名称: | 一 光耀史册的邢台佛教 |

| 分类号: | B948 |

| 页数: | 48 |

| 页码: | 5-52 |

| 摘要: | 本文记述了光耀史册的邢台佛教,概括了东汉到西晋襄国之佛教、后赵到北周襄国之佛教、隋唐到五代邢州之佛教、宋金邢州到元顺德府之佛教、明清顺德府之佛教等。 |

| 关键词: | 邢台市 佛教 宗教文化 |

内容

1、东汉到西晋襄国之佛教

佛教起源于印度,发展于中国。佛教在中国流传了近两千年的漫长岁月,经过依附、冲突、改变、适应、融合等发展女亶变过程,已经成为中国传统文化不可分割的重要组成部分。在这一发展嫗变过程中,邢台的佛教文化积淀熠熠生辉,堪称精华。

世事沧桑,远古文明转瞬间便随着人类历史的起点渐行渐远了。所以,我们只能根据先人们传世的经典文献和文化遗存,来勾画曾经占据历史时空的辉煌文明及其创造者与传播者。公元前六世纪,在被誉为“世界屋脊“的青藏高原和绵延千里的喜马拉雅山脉横隔开的中国大地与古印度境内,

各有一位为构建人类精神家园而苦其心志,劳其筋骨的圣者。他们中的一位是为了以仁安天下而奔走在中国大地上的孔老夫子,一位是跋涉于恒河两岸的释迦牟尼。孔子的学说被后世尊为儒教,释迦的学说被后世尊为佛教。

儒教作为中国传统文化的内核,却在发展衍变中成了哲学、伦理和宗教的结合体,虽然涂上多神论和泛灵论的色彩后被历朝统治者奉为治国安民之圭镍,却并非宗教。佛教因能使其信徒得到对现实苦难的抚慰和超越,对终极关怀的确立和满足,对道德行为的核准和愉悦,并因佛、法、僧三宝“普度众生”的坚定恒久,发展成了世界性的宗教。

毋庸置疑,佛教虽然诞生于印度,却又是通过中华文明的大度与开放,被中国化后才走向更加普遍意义上的世界的。佛教最早传入中国的准确年代,历史上说法不一。中国佛学界一般公认的佛法东传的时间,为东汉明帝永平十年(公元67年)。

此事的起因神奇而有趣。传说汉明帝刘庄有次在梦境中见到一个奇伟的神人,端坐间忽然飞升起来,且有金光普照着神人的身体。当汉明帝要群臣为他解梦时,学识渊博的太史傅毅说,臣闻西方天竺国有一得道的圣人,名曰佛陀。陛下梦中所见,必是此佛。汉明帝闻言大喜,随即派遣中郎将蔡,暗等十八人为特使,前往西域访佛求道。蔡愔等人历尽千难万苦,才在大月氏国遇到愿来中国传经弘法的印度高僧摄摩腾和竺法兰。于是蔡愔等人和这两位高僧一起,用白马驮着佛像经卷,于永平十年风尘仆仆地回到了洛阳。汉明帝大喜之下,特为摄摩腾、竺法兰在洛阳创建了一座佛寺,并以驮载佛像经书的白马命名其为白马寺,白马寺内所建佛塔则被命名为齐云塔。摄摩腾、竺法兰则在白马寺内主持翻译出了第一部汉文佛经,即现存的《四十二章经》。

研究中国佛教史者一向认为,这始建于永平十一年(68年)的洛阳白马寺为中国第一佛寺,始建于永平十二年(69年)的白马寺齐云塔为中国第一佛塔。其实

不然。据明嘉靖、万历、清康熙、光绪各版《南宫县志》及清雍正《畿辅通志》、民国《南宫乡土志》等文献和原立于南宫县(今属邢台市)普彤寺内的唐贞观四年(630年)、宋大观元年(1170年)、清光绪十一年(1885年)《重修普彤塔记碑》等金石资料均有记载,南宫普彤寺、塔由三藏法师摄摩腾、天竺学之师竺法兰主持,始建于永平十年(67年)、竣工于永平十五年(72年),比洛阳白马寺早一年,比齐云塔早两年。1966年邢台地震时从普彤塔震落铜佛三尊,1990年普彤塔落架重修时,又发现明代铜佛41尊,其中有铭者14尊,有明嘉靖十五年(1536年)年款者6尊,一尊背铸铭文曰“永平十五年正月十五日,摄摩腾、竺法兰建”云云,与普彤寺唐、宋二碑碑文形成互证。所以应该说,今邢台市辖南宫县的普彤寺才是中国佛教第一寺,该寺普彤塔才是中国佛教第一塔。

汉明帝求法,为何会让摄摩腾、竺法兰首先在南宫县创建寺、塔而早于首都洛阳?据《后汉书》记载,汉明帝的父皇、光武帝刘秀未登基前,曾与王郎逐鹿邢襄,因此在邢襄大地,留下丰富的传说,其中南宫的麦饭亭(大风亭)的故事也为寺、塔的修建根由。据传,一次兵败逃亡南宫,风雨如晦中冯异抱薪,邓禹烧火,刘秀始得对灶燎衣,以麦饭充饥。遇此大难不死,刘秀方能重整旗鼓,收铜马,败王郎,最终于鄗南(今邢台市柏乡县)千秋亭五成陌登坛祭天,面南称帝,建立东汉王朝。正因如此,建武四年(28年)阴皇后随光武帝北征彭庞,生刘庄于元氏后,才会随驾驻跸南宫,与光武帝共发抚今追昔之叹。刘庄即汉明帝以孝治天下,因得谥号“显宗孝明”。王琰《冥祥记》说,蔡愔等以白马驮经回到洛阳后,汉明帝曾命画工将佛像“图之数本,于南宫清凉台及高(开)阳门、显节寿陵上供养”。南宫为刘秀于建武初年在洛阳创建安居之宫城,其命名或因刘秀的南宫县麦饭之思。汉明帝把佛像首供在南宫,意在缅怀考妣,慎终追远,或许正与他支持摄摩腾、竺法兰首先在南宫县创建普彤寺、普彤塔出于同一用心。

无独有偶,志乘可征,沙河县三教寺之名亦得之于摄摩腾。该寺距县城三十五里,相传孔子的高足冉求曾游此地,乡人因建孔子庙,绘诸贤像。“至永平间,复有释家摩腾过谒庙,好事者因立三教堂”。

佛教就这样传入东汉襄国(今邢台市)一带大地上,全然没有像十字军东征那样的宗教战争的刀光剑影、血雨腥风,更没有像基督教随鸦片闯入中国时那样令中国人局促不安,难以接受,并在邢襄大地上酝酿成浩浩荡荡、“扶清灭洋”的义和团运动。

佛教东传并得以在襄国形成第一次发展高峰,其思想基础仍是在炎黄子孙中广为流传的原始宗教观念。东汉人一直认为佛教是一种神仙方术,并将其依附于黄老崇拜。“更喜黄老,学为浮屠,斋戒祭祀”的楚王刘英,是汉明帝刘庄的同父异母弟。当刘英进奉丝织缭纨向朝廷赎罪时,汉明帝亦曾诏告天下:楚王诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓,何嫌何疑,当有悔吝?其还赎以助伊蒲塞、桑门之盛馔。“黄老,即黄帝和老子;浮屠,即佛教;伊蒲塞和桑门,即皈依佛教的居士和僧人。终东汉一代,这种将黄帝、老子和佛陀同祀的现象从未改变。当时人甚至把佛教与道家等同视之,直呼桑门为道士,传言老子亦曾“入夷狄,为浮屠”。这说明,佛教传入中国之初,就已经在有意无意间依附于黄老之学,开始了与中国传统文化的相互融合。

毋庸讳言,佛教本是从反对印度神教中发展起来的。但因中国传统观念的影响,佛在光临中国后又变成了神。佛教奉行“诸行无常、诸法无我、涅槃寂静”之“三法印”,因与中国人的“灵魂不死”观念格格不入,“神不灭论”便成了佛教初传中国后,在相当一段时间内对于佛法的修正义。因此,自东汉末年至三国、西晋,救苦救难普度众生的佛教便在频繁的战乱中,渐渐有了空间上的发展。

据地方志乘记载,当时襄国一带的佛寺已不止南宫县普彤寺、沙河县三教寺两座,另在柏乡县有弥陀寺、任县有洪教寺、内丘县有慈仁寺、沙河县有延庆寺、宁晋县有崇教寺。柏乡县弥陀寺建于郝庄土谷祠旧址,传说光武帝刘秀与王郎争夺天下时,有一次兵败曾躲在土谷祠内的牡丹丛下避难,化凶为吉,遇难呈祥,因而题诗一首:“萧王避乱过荒庄,井庙俱无甚荒凉。唯有牡丹花数株,忠心不改向君王。”弥陀寺的建设即为纪念此事。任县洪教寺在东汉创建时原名蒲陀院,唐代改名勤息院,金代重修时又奉敕改名洪教院,明代才扩大规模,改名洪教寺。内丘县慈仁寺传为西晋时孝子郭巨所建,寺内原有郭巨塔。据晋干宝《搜神记》,郭巨本是河南人,与老母、妻儿流寓内丘时家贫如洗,食不果腹。他因怕幼子分享老母之食,与妻相商后欲埋幼子。当他掘地为坑时,得黄金一釜,中有丹书曰:“孝子郭巨;黄金一釜,用以赐汝”,他因以此金之半养母,半建慈仁寺。沙河县延庆寺在丈八村,原占地百亩,佛殿庄严,古柏森森,古碑昂昂,其中有记曰该寺始建于东汉,至北朝犹为鼎盛,曾有高僧志公主持弘法。

南宫县普彤塔供养铜佛背铭“太和四年正月初五日,海和尚重修”,可与该寺原立唐碑、宋碑所镌景初三年(299年)海和尚圆寂于普彤寺之文形成互证。太和和景初都是魏明帝曹叡的年号,太和四年(230年)至景初三年,首尾共计十年。宁晋县崇修寺位于东曹固村,寺内原有碑文曰“汉矗离碑”,“年纪赤乌”,因知其始建当在东汉末,曹魏初。但赤乌是东吴孙权所用年号,时当曹魏景初二年(238年)至嘉平二年(250年)。寺碑这样纪年,很可能当时曾有高僧自江东而来该寺弘法。

晋受魏禅,但又分为西晋与东晋两个历史阶段。自始至终不过五十二年的西晋,仅有十年的统一安定。晋惠帝太安二年(303年),李特建立成汉;次年刘渊建立汉国(前赵),揭开了十六国历史的序幕。晋怀帝永嘉六年(312年),羽翼渐丰的石勒麾军进据襄国,开始了对后赵政权的创建。《高僧传》说,当时辽西鲜卑酋长段末柸等受到西晋幽州刺史王浚之命,率部来攻襄国。石勒颇有怯敌之意,参赞军机的高僧佛图澄因与谋主张宾相互配合说:“我昨天听到襄国城中寺院铃鸣,说明天早饭时就可生擒段末柸。”石勒方依张宾之谋调兵遣将,取得了襄国保卫战的胜利。这说明,最迟在西晋时,襄国城内就建有佛寺。

自东汉到曹魏,再到西晋,佛教在中国的影响虽然日渐扩大,却仍未突破皇室贵胄、官僚士族的层面而普及民间,岀家为僧的汉人几乎没有。所以当后赵石虎垂询中书省:“佛号世尊,国家所奉。里闾小人无爵秩者,为应得事佛与不?”中书著作郎王度明确回答:“往汉明感梦,初传其道,唯听西域之人得立寺都邑,以奉其神,其汉人皆不得出家。魏承汉制,亦循前轨。今大赵受命,率由旧章。”据此又可知道,东汉、曹魏、西晋对佛教的发展均有限制,即里闾小人无爵秩者不得事佛,“其汉人皆不得出家”。这也正是佛教传入中国近三百年后,仍未得以在民间广泛传播的最直接的政治原因。但当时襄国一带的城市已被列入允许西域人建立佛寺的通衢大邑之列,因而成为佛教传入中国后,得其风气之先者。

2、后赵到北周襄国之佛教

西汉武帝时,在董仲舒的鼓吹下,朝廷宣布“独尊儒术,罢黜百家”。但这时儒学主流已经演变为对经文枯燥乏味的训诂,并与谶纬神学相结合,蒙上了浓重的迷信色彩,发展到东汉已渐失权威,而清静无为的老庄思想却渐渐吸引了许多门阀士族的学术兴趣。再后,嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎等所谓“竹林七贤”便与王弼、何晏等一起,主导出了魏晋思想界的主流玄学。玄学的理论特色,是用老庄思想诠释儒家《易经》和《论语》,在对儒道学说的综合中探求保持儒家道德标准的新形式。为此,玄学家们以“本”与“末”解释世界本源问题,即把具体感官所及的客观世界及其变化称为“末”,认为是无关紧要的现象;把超乎现象的,非感官所能及的无形无象的精神称为“本”或“无”,认为是客观世界唯一的主宰和本源。

这些玄学家们还针对“魏晋天下多故”的社会现实,以超然世外之态提出了“以无为本”、“以寡治众”的哲学理念,以适应门阀士族维系封建统治之需。但因他们专务清谈,“多迂诞浮华,不涉世务”而表现出了先天不足。而这种不足却由佛教的大乘般若学里得到了补充。大乘般若学的空观思想颇类老庄的清静无为,以追求超越物质世界的精神本体为理论基础,不仅主张以“出世”法维护世间秩序,且以因果报应说警示全社会。正因如此,大乘般若学受到了封建王朝、门阀士族的提倡和关心,并与玄学之风相呼应,开始繁荣。但大乘般若学借助于玄学,推动并形成佛教在中国的第一次大发展,却是在西晋发生“八王之乱”后,而这次发展高潮的第一个中心,就是后赵的襄国。

如前所述,祚命短促的西晋王朝始终不过五十二年,自太康元年(280年)至太熙元年(290年),仅有十年的统一安定。永平元年(291年)“八王之乱“爆发,历时十六年之久。这场内战不仅给汉族,也给各少数民族人民带来了沉重的灾难,迫使数以百万计的各族流民“脱耒为兵,裂裳为旗”,举行起义;一些少数民族贵族也乘机起兵反晋,建立割据政权,先后形成十六国与东晋王朝相对峙,彼此长期混战,社会动荡不安。

永嘉三年(309年),奴隶出身的羯人石勒麾兵占领钜鹿、常山二郡,攻陷冀州各郡县壁垒一百多个,其兵力从五六千人猛增至十几万人,并任原西晋中丘王帐下都督张宾为谋主,成立以张宾为首、中原“衣冠人物”为成员的“君子营”。而这些所谓的中原衣冠人物,大多出身于玄学之风笼罩的门阀士族。

永嘉六年(312年)二月,石勒挥师南下,屯兵葛陂(今河南新蔡县南),课农造舟,将攻建业(今南京市)时,适值霖雨,三月不止,又因粮草不济,军中发生饥疫,死亡过半,前景相当悲观。正当此时,石勒见到了高僧佛图澄。佛图澄也由此开始与张宾等中原衣冠人物密切配合,共同辅佐石勒逐鹿中原,创建了在十六国时期别开生面的后赵政权,完成了他自己要在中国广泛弘扬佛教的夙愿。

佛图澄来自西域,原是天竺大国罽宾小王之长子。历来研究中国佛教史者都把他描述成一位颇具传奇色彩的神僧,从而忽略了对他精通“五明”等自然与社会科学知识的正确认识。事实是他在充分而又巧妙地利用自己所掌握的“五明”知识,取得石勒等人的初步信任后,又以政治上的高瞻远瞩和军事上的参谋如神,从思想上彻底征服了石勒乃至石虎,使其改变了在战争中因民族、阶级仇视而滥杀无辜的战争报复主义政策,不但使得后赵亦即“中州胡晋,略皆信佛”,而且使自己成了中国有史以来第一位号称“大和尚”的国师级的高僧。石勒特为他在后赵都城襄国创建了宫寺、中寺,“有事必咨而后行”,石虎则视他为“国之大宝”,命常侍以下、太子诸公在朝会时“悉助举舆”,扶翼而上,以彰其尊。

佛图澄以襄国为中心,弘扬佛法,“道化既行,民多奉佛,皆营造寺庙,相竞出家”。这就导致了另一方面的问题,即“其伪混淆,多生僭过”。为此已继石勒而立的石虎诏询中书省:“佛号世尊’国家所奉。里闾小人无爵秩者,为应得事佛与不?”同时表示:“今沙门甚众,或有奸宄避役,多非其人,可料简详议真伪”。中书著作郎王度就此上疏说,佛是西域之神,所以自汉明帝时佛教传入中国,汉、魏、晋历朝均严禁汉人出家为僧。为此王度建议,鉴于后赵是羯人建立的多民族共存国家,可对佛教发展采取较灵活的政策,允许“国人”即五胡之人奉佛或出家;但为达到“华夏服礼,不宜杂错”之目的,应严禁“赵人”即汉族人奉佛或出家,其已经出家者要责令还俗;为保持“大赵受命,率有旧章”的国家体制,凡百辟卿士即国家公职人员与五胡各族中的奴隶亦不准奉佛或出家。对此中书令王波也表示同意。

王度和王波没想到,这道奏疏却刺痛了身为羯人的石虎的民族自尊心。石虎因而断然颁布诏命:“朕生自边壤,忝当期运,君临诸夏。至于飨祀,应兼从本俗。佛是戎神,正所应奉。夫制由上行,永世作则。苟事无亏,何拘前代。其夷赵百姓,有舍其淫祀,乐事佛者,悉听为道。”

这时的后赵在中国已是三分天下有其二。所以,石虎的这道诏令就成了佛教进入中国以来,由最高统治者正式颁布的允许其全面发展的第一道开放令。正是这道诏命,成就了佛图澄在中国佛教史中的突出地位,把佛教发展推进到了准中国化阶段。这道政令推行的直接结果,是使佛图澄的“受业追随者常有数百,前后门徒几且一万,所历州郡兴立佛寺八百九十三所”,“弘法之盛,莫与先矣”。襄国作为佛图澄辅佐石勒创基开国之都,自然也就成了他把佛教发展推进到准中国化的第一道场。

世事沧桑。遗憾的是石勒开创的宏图大业很快便被石虎的骄奢淫佚、穷兵渎武断送了。后赵建武十四年(348年)十二月,一代高僧佛图澄面对着“国家心存佛理,奉法无吝,兴起寺庙,崇显壮丽”,却怀着对石虎“布政猛烈,淫刑酷滥,显违圣典,幽背法戒,不自惩革,终无福祐的深深隐忧,圆寂于邺城宫寺。次年初,石虎病毙,后赵大乱,旋即覆亡。

战乱中,佛图澄的弟子们不得不四散避难。其中由其高足道安率领的僧团便跋山涉水,南迁到了偏安江东的东晋境内,成为继续推动中国佛教大发展的核心力量。

道安与乃师佛图澄来自西域不同,出生于冀州扶柳(今河北冀县),是地地道道的中国人。作为佛图澄最为得意之弟子,他在恩师圆寂,后赵覆亡之际率领僧团,几经迁徙,最终于前燕建熙元年(365年)决定南投襄阳(今湖北襄樊)。行至河南新野时,他因“聚则不立”之虑,当众宣布:“今遭凶年,不依国主,则法事难立。又教化之体,宜令广布。”其追随者则一致

表示:“随法师教。”他遂将僧团一分为三,命法汰率部分徒众前往扬州(治所建业,即今南京),法和率部分徒众西入巴蜀,自己率其余四百多人渡河直投襄阳。这便是彪炳史册的道安南下途中的第一次分张徒众。从此时起,源起襄国的佛图澄法系开始遍布中国南北,并在相当漫长的历史时段内成为佛教在中国发展的主流。

当道安由北而南,在东晋境内弘扬乃师所传大乘般若学时,开始更进一步地利用玄学的“贵无”思想解释般若,并用他理解的佛教指导对佛经的翻译。他还对汉译佛经作了初步整理,编撰了《综理众经目录》,提出了注解佛经所应遵循的格式,并为僧众制定了应该遵从的法规法仪,首倡中国僧人以释氏为姓,为以后中国的汉传佛寺制度奠定了基础。由道安开创的第一个基本中国化了的佛教学派“本无宗”,则是东晋十六国时期佛教“六家七宗”中的最大宗。所谓“六家”,即由道安开创的本无宗、支道林开创的即色宗、于法开开创的识含宗、道壹开创的幻化宗、支愍度开创的心无宗、道邃开创的缘会宗。再加法深开创的本无异宗,即所谓“七宗”。其中,道安为佛图澄高足;于法开,道邃师从于法和,道壹师从竺法兰,均是佛图澄的再传弟子,而本无异宗又是由本无宗中分化而出。即此亦足见佛图澄法系对佛教最初中国化贡献之无可替代。道安亦因此被当时的僧俗两界称为“东方圣人”。

道安的高足慧远则在道安第二次分张徒众时,驻锡庐山,在继续阐发本无宗“以无为本”要义的同时,结白莲法社,宣扬死后转生“净土”之信仰,被后世中国佛教净土宗尊为始祖。

后秦弘治三年(401年),龟兹高僧鸠摩罗什被后秦第二代君主姚兴迎至长安(今陕西西安),当时距道安圆寂已经十七年。但道安生前曾与罗什彼此神往,数有书信往还。被称为“什门四圣”之一的道生则是祖籍东晋铠鹿(今邢台市平乡县),寓居彭城,最初皈依佛图澄另一高足竺法汰者;被称为什门“八俊”中的僧睿、昙影、慧睿、慧严、慧观原本都是道安的弟子,也都是出自佛图澄法系者。其中道生因首倡法身无色、佛无净土、善不受报、一阐提人亦有佛性及应有缘与顿悟之义,而被中国佛教界尊为“涅槃圣”和禅宗主顿悟者之始祖。

元熙二年(420年)六月,东晋王朝被刘宋开国之帝刘裕消灭,中国历史进入南、北朝对峙阶段,中国佛教亦有了相应的南统北统说。襄国一带历经前燕、前秦、后燕统治后,至天兴元年(398年)北魏在邺城建立行台,已被纳入北魏版图。但这时距标志十六国时期之终结的北凉永(承)和七年(439年)尚早四十二年。当时中国佛教南统的主流由道生、僧肇等高僧为领袖。道生以主张一阐提人亦有佛性,亦能成佛而孤明先发,振聋发聩,并曾得到宋文帝、梁武帝的大力推崇。僧肇则继承道安,鸠摩罗什之衣钵,进一步阐发了大乘般若学。由于齐、梁以后南统佛学陷于烦琐的注释、引证和辨论,偏重于佛教义理,虽曾出现许多成实师、涅槃师、毗昙师、地论师、摄论师、俱舍师等不同称呼的讲经法师,却无称得起幵宗立派者。

北朝社会发展的情况与南朝不同,学风亦异。所以北统佛学盛行禅法、戒律,偏重于对佛法的修持。而北朝佛教的兴盛,亦源于襄国。据《魏书释老志》“及神元与魏晋通聘,文帝又在洛阳,昭成又至襄国,乃备究南夏佛法之事。”北魏昭成帝即拓跋什翼犍。他于石勒创建后赵初年(319年)被拓跋翳槐作为人质,与五千余家鲜卑人一起送到襄国,总共滞留了十三年。期间他深受佛图澄弘法之影响,并得以备究南夏即中原佛教发展之状况,并把佛法带回到了拓跋部落。北魏创建者拓跋珪尊崇的第一位高僧,是赵郡法果。拓跋珪尊崇的第二位高僧,是他在广宗县佛寺遇到的昙澄。继拓跋珪而立的明元帝拓跋嗣尊奉的国师,则是祖籍清河县的白脚禅师惠始(《高僧传》称为昙始)。

佛学北统禅法之集大成者,当首推僧稠。僧稠是钜鹿郡廮陶县(今邢台市宁晋县)人,青年时曾出任太学博士,讲解坟索,声盖朝廷。后因故在钜鹿景明寺从僧寔出家,继从道房禅师受行止观。道房是嵩山高僧跋陀即佛陀跋多罗的高足。僧稠后于中丘县(今邢台市内丘县)鹊山静修,禅悟后赴嵩山求证正果。跋陀称他为“自葱岭以东,禅学之最”。北魏孝明帝曾三召他入洛阳弘法,均被他婉辞。永熙元年(532年),北魏孝武帝特在尚书谷为他修筑禅室,集徒供养。此后他又在定州大冥山创开归戒,致使“燕赵之境道味通被,略无血食”。北齐天保三年(551年),文宣帝诏命僧稠赴邺城“教化群生”,并亲自出郊迎接,随其习禅,受菩萨戒。僧稠成为北齐国师后,文宣帝不仅“断天下屠杀月,六年三敕民斋戒”,且命国内诸州“别置禅肆”,大兴禅学,并称要把国储一分为三,由国家,皇室、佛教各用其一,使北朝禅学达到了最高潮。

自佛图澄在襄国弘法始,佛寺便已遍布襄国一带城乡山林,北朝时更加繁多。仅据地方志乘粗略记载,创建于这一时期这一地域的即有今邢台市辖邢台县的净土寺、魏寺、宁国寺、长乐寺,内丘县的玉泉寺、龙宝寺、龙兴寺,南和县的普润寺、慧炬寺、白佛寺,隆尧县舍落口的万善寺,柏乡县城的崇光寺,宁晋县的华严寺,平乡县的福圣寺、大里寺,广宗县的青龙寺、钟楼寺、佚名寺等。总体而言,当时的佛教不仅在理论上更具独立之特色,而且逐渐形成了相当独立的寺院经济。南统虽在理论上建树较多,却源于北统佛图澄系;北统注重实修,故在民间更为普及,发展更为迅速。据史料记载,江南萧梁时有寺2846所,僧尼82万余人;与其同时的北魏末期却有寺30000余所,僧尼200万人。由此可见南北朝时,中国佛教发展之总趋势。

北朝盛行佛教造像,享誉世界的云岗、龙门石窟即于此时由国家倾力开凿,竭诚经营。上行下效,其时民间立塔造像,风尚普遍,襄国一带亦不例外。若据至今尚存的相关文物考证,可知其宗旨不外乎祈求福田利益;或愿证菩提,希望成佛;或冀生净土,崇拜弥陀;或求生兜率,得见慈氏。或于事前预求饶益,或于事后还报前愿,或愿生者富贵,或愿病患除灭,或愿死者超生。或一人发心,独建功德;或多人共造,同龛题名。凡造像者在俗则自称佛弟子,正信佛弟子,清信士、清信女、优婆塞、优婆夷、像主、副像主、东西南北四面像主、发心主、邑主、都邑主、大都邑主、邑子、邑师、邑正等等;为僧者自称和上、比丘、比丘尼、都维那、都邑维那、维那、典录、典座、沙弥、门师等等,名目繁多,不胜枚举。

3、隋唐到五代邢州之佛教

隋唐是中国封建社会第二次大一统王朝的重建期,国力雄厚,文化繁荣。在这样的历史条件下,佛教逐步实现中国化并进入鼎盛期。隋开皇十六年(596年)在北朝襄国郡基础上改设的邢州佛教亦不例外。这时的中国佛教不仅完成了对此前各种佛教理论的总结和概括,而且出现了如天台、三论、净土、唯识、华严、律、密、禅等自成体系,各具特点,规模空前庞大的宗派。

隋唐佛教所以会出现这样的形势,是当时政治、经济和文化综合作用的结果。具体而言,它首先是当时中国封建社会从长期分裂割据到相对政治统一后,在意识形态领域的反映。隋开皇元年(518年),诞生于尼寺的隋王朝开国皇帝杨坚出于对佛教兴慈劝善,资助王化的深刻领悟,即位之初就曾以佛门弟子的口吻,宣称“律师度人为善,弟子禁人为恶,言虽有异,意则不殊”,“我兴由佛法”,使得曾遭北周武帝灭佛打击的北统佛教迅速复兴。开皇九年(589年)正月,隋军攻克南陈首都建业,南陈灭亡,隋王朝完成统一大业,结束了中国近三百年战乱与封建割据。两年后,杨坚诏示天下:“朕位在人王,绍隆王室,永言至理,弘阐大乘。”几乎将佛教提到了国教的高度。一代译经大师,柏人(今邢台市隆尧县境)彦悰即于此时被奉请入长安大兴善寺,主持佛经翻译。仁寿年间(601一604年),杨坚又两次下令在全国各州兴建舍利宝塔共110座,同时举行统一标准的大规模法事活动。其中,邢州(今邢台市)的舍利宝塔被选建在泛爱寺(或即今邢台开元寺),贝州(今邢台市清河县)的舍利宝塔选建在宝融寺(北宋时改名隆兴寺)。隋炀帝杨广即位后,为“破斥南北,禅义均弘”,统一中国佛教,则在东都洛阳建四道场,召天下名僧居,为他们不断交流,相互影响提供条件,使北统的禅法修持和南统的义理研究得到交融与贯通。由隋入唐后,唐太宗李世民虽曾一再宣称他“所好唯尧舜周孔之道”,“至于佛教,非意所遵”,实则对佛教亦曾表现出异乎寻常的热心,数度下诏普度僧尼,占地建寺,优礼名僧。昭庆县(今邢台市隆尧县境)唐祖陵规划,始建于唐太宗贞观二十年(646年),至唐高宗麟德元年(664年)方告竣工。附建于此的大唐帝陵光业寺,亦于同时规划兴建。有唐一代,除唐武宗曾一度灭佛外,其他诸帝与唐太宗一样,对佛教均行支持、利用政策。但由于他们对佛教信仰强调的方面不同,支持的僧团亦有不同,从而也就决定了佛教在强调统一性的同时,又必然地形成了不同的宗派。

隋唐时以田产为主体的寺院经济继续发展,也为佛教的盛行及其宗派的标然林立提供了强大的物质基础。当时朝廷敕建的国家大寺除有口分之田外,还“别有敕赐田庄,所有供给,并是国家供养”,邢州开元寺即是这样由皇帝敕额的国家大寺,该寺塔林及塔林周围的寺有田产,即始于唐。同时,一些官僚豪富也纷纷建立华池兰若(即私立寺庙),广招僧众供养并利用他们经营田地牟利。邢州天宁寺就是始建于唐的华池兰若。加之一些寺院还兼营长生库及工商杂业,竟致当时“十分天下之财而佛有七、八“。由于有了强大的寺院经济,僧侣迫切需要以宗派形式强化其僧团组织,维护既得的经济权益和相应的社会地位,从而产生以继承祖师衣钵(佛学理论)与寺产为标志的方丈世袭制,并直接催生出了众多的佛教宗派。

隋唐佛教的盛行及其宗派的形成,也是佛教在中国长期发展后的必然结果。当时的中国经过长期战乱和封建割据后,政治、文化渐趋统一,佛学逐步一致,很多高僧博览群经,知识精深,各有独到见解,“教相判释”即判教活动得以流行,开宗立派的条件因而具备。所谓判教,即判别或判定佛说各类经典的意义和地位。各个佛教宗派为调合佛教内部的不同说法,树立本宗的正统和权威,会对先后所出经典从形式到内容给予重新排列和估价,分别深浅、大小、权实、偏圆等’用以确定本宗为佛的最完满说教。通过判教,佛教各宗派还会对中国传统文化和儒学,道教等进行分析,决定取舍并有机融入自己的学说。但追根寻源,隋唐中国佛教各大宗派得以创立的基础,几乎全都是佛图澄、道安等前辈高僧毕生弘扬的大乘般若学,其酝酿、创建和发展又都和邢州(即隋前之襄国)一带的佛门高僧有着至关重要、至为密切之关系。

天台宗尊龙树菩萨为初祖、以北齐慧文为二祖、南陈慧思为三祖,实际开创人却是陈隋之际的四祖智。智是慧思的嫡传弟子,曾于南陈太建七年(575年)率僧众廿余人入居天台山(在今浙江省)国清寺十年,该宗故以天台为名。该宗奉《法华经》为经中之王,又以智所撰《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》为依据,故又称法华宗。天台宗主张“双弘定慧”,即研习经义和修持禅定并重,并以“真如缘起”为出发点,创立了“一念三千”、“一心三观圆融三谛”的基础理论,指出“泥洹(即涅槃)之法,入乃多途,论其急要,不出止、观二法”。止,即禅,或称定,亦即通过坐禅入定之法求得心之寂静;观,即般若,或称慧,系指佛教的智慧、义理,亦即修持者对心的反省观察。这就是把此前南统的重义理和北统的求禅定化为一统了。祖籍清河(今邢台市清河县)的天台宗高僧智璪和法彦,都是智的亲传弟子。另据宋修《高僧传》等诸多文献考证,被后世传为文殊、普贤二菩萨转世的唐代著名诗僧寒山、拾得,曾于宪、穆、敬、文四朝时(806一840年)栖隐天台三十余年,定慧双修。据明、清各版《顺德府志》、《任县志》记载,任县双蓬头村即是寒山、拾得故里,或称今双蓬头村东之国清寺遗址即是寒山、拾得最初岀家修行之所。该处至今尚存清乾隆四十六年(1781年)所立《直隶顺德府任县双蓬头重修天台寺碑记》,记述寒山、拾得当时行状。

华严宗以宗奉《华严经》而得名,由于该宗力主法界缘起论,又称法界宗。又由于该宗实际幵创者法藏曾被武则天赐号贤首,也称贤首宗。华严宗追认陈隋间的杜顺为始祖,尊著有《华严孔目章》、《华严五十要问答》、《华严一乘法门》的智俨为二祖。法藏作为该宗三祖,则在参与翻译八十卷《华严经》后,著有《华严经探玄记》、《华严经旨归》、《华严金狮子章》等。籍贯贝州(今邢台市清河县)的华严宗高僧智隐,则是法藏的入室弟子,对华严宗的承前启后具有不可或替之重要地位。

三论宗因崇尚龙树及其弟子提婆、龙智所著《中论》、《十二门论》、《百论》而得名,又因该宗倡导“诸法性空”,亦名法性宗。该宗酝酿于鸠摩罗什及其弟子道生、僧睿、昙影、慧观,慧严等,而他们在追随鸠摩罗什之前,多是佛图澄的再传弟子。

净士宗又称莲宗,源起于道安之高足、佛图澄的再传弟子慧远于东晋元兴元年(402年)在江西庐山结白莲社,发愿往生西方净土。慧远亦因此被该宗奉为初祖。该宗主奉三经一论,即龙树所著《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿佛经》和世亲所撰《往生论》,并提倡大修功德,营塔造寺,后与禅宗逐渐合流。现存中国佛教文化遗迹多与净土宗有关,邢台亦不例外。

唯识宗因唐太宗、唐高宗父子大力支持而创建。该宗尊梵僧无著、世亲为远祖,以梵僧戒贤为开山,而实际创建者是唐僧玄奘。该宗所依经典主要是《解深密经》、《瑜伽师地论》和由玄奘、窥基师徒揉译的《成唯识论》。窥基撰《成唯识论述记》、慧沼撰《成唯识论了义灯》、智周撰《成唯识论演秘钞》则被该宗推崇为“唯识三大部”。因该宗由分析法相入手而阐释“唯识真性”之义,又名法相宗,还因窥基常住长安慈恩寺被称为慈恩宗。该宗以“万法唯识”、“心外无法”为宗旨,主张“三自性”、“阿赖耶识”和“五种姓”说,反对人人均可成佛,因而无法取得广大民众之信仰,很快便转向衰微。玄奘前往印度取经之前,即武德五年(622年)曾自荆扬北上,专程至赵州廮陶县(今邢台市宁晋县)普照庵(即后之云台寺)

随高僧道深研习《成实论》,共计八个月之久。玄奘取经归国后,奉唐太宗敕命入住长安弘福寺,开设译场译经时,又专程把道深从廮陶请到了长安,担任证义大德,以示道深与其特有的师徒关系。

律宗是中国佛教中以研习、传持戒律为主的宗派。就佛教典籍而言,戒律是经、律、论三藏之一;就佛教教义而言,戒又是戒、定、慧三学之首。但在隋唐之前,中国只有律学,而无律宗。律宗虽然尊慧光为始祖,但在中国重视戒律之第一人,是在襄国弘法的佛图澄,即道安所谓“至澄和尚,多所正焉”。首为中国僧尼制定戒律规范者,是道安。实际开创中国佛教律宗者,则是祖籍廮陶(今邢台市宁晋县)的禅学大德僧稠的三传弟子、祖籍清河(今邢台市清河县)的律学高僧慧之高足、唐僧道宣。关乎此,道宣曾在编著《续高僧传》时无限怀念、无比感慨地说,他随慧学律十年,期间慧曾教诲他:“戒净定明,道之次矣;宜先学律,持犯昭融,然后可也。”道宣晚年人慧安葬之终南山,潜心著述《四分律删繁补阙行事钞》等五大部及《广弘明集》、《续高僧传》等,并以大乘教义讲解“四分律”,得弟子千余,被称为律宗之“南山宗”,以别于由相州日光寺法砺所传“相部宗”,由西太原寺东塔院怀素所传“东塔宗”。但相部、东塔二宗仅小有流传,只有南山律宗一枝独盛,传承不绝。

密宗奉《大日经》、《金刚顶经》等佛教秘笈为圭臬,经唐开元时梵僧善无畏、金刚智,不空翻译传播,并由唐玄宗亲为扶植和提倡,正式形成宗派后流传中国。唐邢州开元寺的曼陀罗道场即奉唐玄宗敕命而建。密宗认为大日如来佛(即毗卢遮那佛)的智慧之光可以遍照一切处,是宇宙万物之本体;地、水、火、风、空,识等六大则是宇宙万物之体性,分属胎藏、金刚二界;大,三昧、法、羯摩等四种曼陀罗又名四智印,则是宇宙万物之相状。六大、四曼又和身、语、意三密息息相通。所以,众生修行必依三密,即手结印契为身密,口诵真言为语密,念念观想大日如来为意密,从而可以无比自在,超越时空,即身成佛。密宗在中国的第一传人,即是祖籍钜鹿(今邢台市巨鹿县)的密宗二祖僧一行。

禅宗主张重在“修心”、“见性”的禅定,并把这种修持称为“传佛心印”,以觉悟所称众生本有之佛性为目的,故又称佛心宗。该宗在中国最初表现为禅学,盛行于北朝,故所尊初祖是继佛陀、僧稠在嵩山面壁修禅的梵僧菩提达摩。但禅宗主张的顿悟说,实起源于道生,中唐之后禅宗创立,并盛弘于晚唐五代和北宋,直至金、元、明、清,成为在中国流传最久、势力最大,影响最广、也最为中国化的佛教宗派。按照禅宗正统谱系,菩提达摩而下,依次为二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能。由初祖至四祖皆依师例,不说法,不著书。所以,原立于邢州开元寺内的宋徽宗《敕赐开元寺圆照塔记》碑明确记载:该寺“有梵刹崛起于前者”,为“二祖传钵之地“,却不得其详。五祖弘忍始开山授徒,多至千余,其中继其而起的神秀应诏至洛阳长安弘法,慧能在岭南弘法,时称“南能北秀”。

但慧能被确立为禅宗六祖,却有一番波折。据有关文献记载,神秀原为弘忍门下七百众之首。弘忍圆寂后,他率众入住荆州当阳度门寺,旋被武则天请至两京传法,在内道场供养,至唐中宗时尤被礼重,素有“两京法主”、“三帝国师”之称。神龙二年(706年)神秀圆寂,张说奉敕撰《大通禅师碑铭》,为中国禅宗开列传法系统时,明确神秀为“东山之法”的正统继承人,亦即禅宗六祖。这一谱系稍后又在李邕所撰《嵩岳寺碑》、《大照禅师碑》、严挺之所撰《大证禅师碑》中得到确认。时至开元二十二年(234年),慧能的弟子神会在滑台大云寺设无遮大会,开始颠覆神秀在禅宗史上的六祖地位,明确宣称慧能才是得到真传的禅宗六祖。神会“为天下学道者定宗旨,为天下学道者辨是非”,故不许把神秀妄竖为禅宗第六祖,更不许神秀弟子普寂自称为禅宗第七代。神会对神秀一系的这次攻击单刀直入,却因当时普寂健在且为朝野所宗,并无立竿见影之效。天宝四年(745年),神会被兵部侍郎宋鼎请入洛阳,再作《南宗定是非论》和《显宗论》,才使慧能的“曹溪了义大播于洛阳”,神会的“荷泽顿门派流于天下”。为了巩固慧能的禅宗六祖地位,神会特在洛阳荷泽寺为慧能建树真堂,并分别在该寺和滑台大云寺、邢州开元寺树立由宋鼎撰文、史维则书丹的《能大师碑》,以垂永远。神会所以要选这三座大寺为慧能立碑,一是因为他晚年一直住持荷泽寺,弘扬慧能之学并创立了“荷泽顿门”,又称荷泽宗;二是他曾首在滑台大云寺设无遮大会,为慧能力争六祖之位;三是邢州开元寺曾为禅宗二祖慧可的传钵之地,堪称禅宗祖庭之一而影响深远。

慧能作为中国禅宗六祖的地位经神会力争确立后,其座下弟子又分为荷泽、青原、南岳三大系统。唐德宗时楷定禅门宗旨时,虽曾明确神会为禅宗七祖,其法统为荷泽宗,但仅三传便告中绝。青原行思传石头希迁,再传天皇道悟、药山惟严等,残唐五代时从天皇道悟门下衍生出由云门文偃开创的云门宗、玄沙师备及法眼文益等开创的法眼宗、洞山良价和曹山本寂幵创的曹洞宗;南岳怀让传马祖道一,再传百丈怀海,残唐五代时其门下沩山灵祐及仰山惠寂开创了沩仰宗、黄檗希运及临济义玄开创了临济宗。云门、法眼、曹洞、沩仰、临济五宗,即所谓中国禅宗的“一花五叶”。其中,云门、法眼、沩仰三宗至北宋初即告中衰,只有曹洞、临济二宗久传不衰,但曹洞宗远不如临济宗发达,所以北宋时即有“临天下,曹一角”之说。

会昌五年(845年),唐武宗敕令灭佛,仅许在长安、洛阳二京各留寺两所,僧各三十人。天下各州城留寺一所,僧二十、十、五人不等。其他各寺限期拆毁,僧尼立即还俗。由于此举彻底破坏了寺院经济,使得中国佛教元气大伤,依靠国家供养的天台、三论、唯实、华严、净土、律、密等宗均遭致命打击而一蹶不振。此后逐渐复兴的中国佛教,基本上便成了主张"农禅并重,一日不作,一日不食"的禅宗天下。在残唐五代这一中国佛教的恢复期内,出自邢州一带的禅宗大德则有籍贯邢州钜鹿县(今邢台市巨鹿县)、荷泽宗开山神会的嫡传弟子行觉;出家于内丘鹊山、受戒于邢州开元寺、禅悟于马祖道一再传弟子招贤景岑座下的恒通;籍贯清河(今邢台市清河县)、得道于德山宣鉴门下弟子岩头全奯的诲机,籍贯邢台县,得道于石头希迁三传弟子投子大同的岩俊。

邢台父老历来口传:“唐修寺,宋修塔”。据地方志乘记载,今邢台市辖地寺院大多创建、重修于隋唐五代时期。其中,邢台城内(即隋唐五代北宋邢州治所)有开元寺、天宁寺、净土寺;邢台县(隋唐五代北宋之龙冈县,宣和二年改名邢台县)域内有西黄村圣水寺、太平村兴福寺、时村建福寺、净峪寺、南会村古定光佛寺、皇寺村玉泉寺、尚汪村下井寺(又称宁照寺)、浆水村灵岩寺、石兰峪龙泉寺;沙河县有寺庄漆泉寺、城内梵爱寺、南王村建福寺、丈八村延庆寺、东葛泉村葛泉寺、权村功德寺;南和县有阎里村广胜寺、善友桥千佛寺;平乡县有八辛庄寺;广宗县有北孝路青龙寺、牛家寨钟楼寺、尹村莲社庵;巨鹿县有城内三明寺、任李花窝弥陀寺、大留庄兴福寺;隆尧县(由原隆平、尧山二县合并)境有尧山隆兴寺,景福村安乐寺、北楼村永康寺、尹村尊善寺、王伊村大唐帝陵光业寺、任村明院寺、阎庄崇兴寺、西董村兴福寺;内丘县境有河渠村宝泉寺、垒东村兴福寺、常丰村天宁寺、尹村真原寺、张麻村龙泉寺、北阳店义重寺,张村千佛寺、辛汪村崇福寺、神头村妙音寺;任县境有台南村清凉寺、颜解村西明寺、北冯村洪教寺(唐名勤息院)、北阳固村八宝寺;清河县境有隆兴寺(隋名宝融寺)、龙行寺;宁晋县境有县城华祝寺、兴宁寺、李村寿圣寺、曹庄兴佛寺、中近村华岳寺、王近村华严寺、安上村云台寺(唐名普照庵)、靳村开元寺、大昭村兴福寺、河渠清河寺;临西境有下堡村净土寺、仓上村净域寺、龙潭村龙潭寺;南宫市有城内兴复寺、普彤寺、定觉寺和城西北七里石佛寺、高村报恩寺;威县境有城北青龙寺、延寿寺、经镇法云寺;临城县境有善利寺;柏乡县境有赵村玉台寺、城内崇光寺。但毫无疑问,这只是隋唐时邢州一带创建、重修寺院的一部分而非全数。

由于时代久远,又曾迭遭“三武法难“及其他天灾人祸,隋唐五代时期在邢州一带建筑的砖木结构佛塔今已无存,但石质的塔式经幢尚有所遗,如邢州开元寺的唐十六面幢、后梁幢,临城县的唐镌五女塔等。

4、宋金邢州到元顺德府之佛教

中国佛教到北宋,就其整体而言,香火繁盛,规模甚大。据不完全统计,当时全国寺院多达四万多处,僧尼43万,私度者还不在此列。出家僧人中虽有相当数量报国无门的士大夫,但更多的还是出身于社会低层的贫苦百姓。就其宗派而言,则是禅宗一枝独秀,禅与佛几乎成了同义语,其他如天台等宗不过勉存香火而已。但宋禅绝非唐禅的简单恢复,而有其新的风格和特点,其主要表现就是各种名目的《灯录》,《语录》大量出现,改变了禅宗“不立文字”,“直指人心”的传统,由“无字禅”转变成了“文字禅”。若就宋禅各宗而言,沩涝仰、法眼二宗在北宋初便已湮灭。云门宗北宋初尚称活跃,至北宋中叶亦风光不再。籍贯恩州(今邢台市清河县)的云门宗第八世高僧宗演,就活跃于这一时期。曹洞宗虽法系绵延,代有传人,而势力甚微。所以宋禅真正兴隆者仅临济一宗,因有“临天下,曹一角”之说。若就佛教的社会影响而言,由于自宋太祖赵匡胤始,北宋诸帝除徽宗曾短暂排佛外,均推行了大力支持佛教发展的政策,因而佛教理论不仅渗透到了儒家内部,成为理学的部分思想基础,而且深入社会各个阶层,“虽深山穷谷中妇人女子,皆为之感”,甚至“有沦肌洽髓,牢不可解者”。

北宋邢州一带佛教发展的主要建筑标志,一是宋太祖赵匡胤登基不久,即动用国帑大规模重建的清河县城南关的隋宝融寺及舍利塔,并将其改名为隆胜寺;二是自宋仁宗宝元二年(1309年)开工,至嘉祐七年(1062年)竣工,由僧人师安、用实等主持,历经二十四年苦心创建的邢州开元寺大圣塔。顾名思义,大圣塔乃是为纪念被晚唐五代直至北宋朝野认为是观世音菩萨化身的泗州大圣、亦即僧伽大师而建。由此亦可见当时邢州僧俗两界对救苦救难的观世音菩萨信仰之深。据镌立于北宋大观四年(1110年)十月的《敕赐开元寺圆照塔记》,宋徽宗当年曾应开元寺主塔僧云祥之请,敕改大圣塔名为圆照塔。

邢台城内净土寺原有建隆三年(962年)重修该寺的《邢州净土禅院碑》;天宁寺则在政和年间重修后,被宋徽宗敕额改名为天宁万寿禅寺。另据地方志乘记载,创建或重建于北宋邢州一带的著名寺院还有邢台县的凌霄寺、玉山寺、福延寺、圣觉寺、龙华寺、宁国寺;沙河县的峰峦寺、广教寺、温泉寺;南和县的清佛寺;平乡县的常乐寺、清凉寺;巨鹿县的三明寺;内丘县的经阁寺、兴化寺、洪济寺、罗汉寺、崇胜寺、元施寺、崇教寺、崇兴寺、建福寺、普利寺;任县的寿圣寺、观音堂;广宗县的崇宁寺;临城县的普利寺;宁晋县的清河寺、兴宁寺、开元寺;新河县的保宁寺.崇胜寺;南宫县的洪济寺、庆和寺、报恩寺等数十所。

金王朝的最高统治者是女真人中的完颜家族。北宋靖康元年(1126年),首都汴京沦陷,徽.钦二帝被金兵俘虏,北宋灭亡,史称“靖康之耻”。自此,邢州一带进入金王朝统治之下,历经金太宗、熙宗,海陵至世宗、章宗、卫绍王、宣宗、哀宗八朝110年,归入蒙元王朝版图。金代帝室崇拜、支持佛教,始于金太宗时,至金世宗时达到鼎盛阶段。金邢州一带创建或大规模重修的寺院,邢台县有玉泉寺、资福寺、圣觉寺、宁国寺、太平寺、万寿寺,南和县有清泉寺、增(兴)福寺、圣寿寺,平乡县有普照寺,广宗县有普应寺、建福寺、建宝寺、璞公庵,任县有灵光寺、洪教寺、八宝寺、神佛寺、西明寺,巨鹿县有福圣寺、圣寿寺,内丘县有崇圣寺、崇福寺,南宫县有普明寺.新河县有保宁寺,唐山、隆平二县即今邢台市隆尧县有福圣寺、崇福寺,柏乡县有神应寺,宁晋县有连山寺,而这些寺院十之八九创建于金世宗大定年间(1161一门89年)。

金章宗明昌元年(1190年),曹洞宗第十四代祖师万松行秀自邢州净土寺移锡金中都燕京(今北京)万寿寺。明昌四年(1193年),行秀奉金章宗之命于内殿说法,获赠锦绣大僧祗衣。承安三年(1197年),行秀奉敕住持京西仰山栖隐寺,传续曹洞宗第十一代祖师青州希弁、第十二代祖师灵岩法宝香火。泰和六年(1206年),行秀于栖隐寺向到西山秋猎的金章宗进献诗偈,比金章宗若成汤,而自比若辅周文王、周武王之吕望(即姜子牙)。金章宗大喜之下,遂因行秀之名而改西山将军竭名为“独秀峰”,尊行秀为国师。至此,行秀不但是金王朝统治之北中国的曹洞宗主,也是当时唯一获得国师之尊,受到金章宗最高礼遇者。

蒙元灭金于天兴三年(1234年),邢州一带正式归入蒙元统治版图,即始于此。但大元王朝入统中原,正式创建的标志,则是刘秉忠团结邢州幕僚集团,辅佐忽必烈丕基幵国,建元中统(1260年),改元至元(1264年),定鼎大都(今北京),名国为“大元”。创建大元王朝的蒙古贵族崇信佛教,始于元太祖成吉思汗。佛教成为大元王朝的国教,则始于元世祖忽必烈。忽必烈即位之初,就奉藏僧八思巴为帝师,管理全国佛教,参赞军机兼领藏区政务。此后,继八思巴出任帝师的藏僧尚有多人。终元之世,每帝即位之前,必从帝师灌顶受戒。元王朝蒙古贵族对于汉传佛教的崇信和支持,则直接得益于邢州天宁寺僧子聪即刘秉忠倾毕生精力,对忽必烈创建元王朝的辅弼之功。正因如此,元邢州即顺德府一带的佛教才在元王朝最高统治者的格外垂青下,得到了继佛图澄襄国弘法之后的又一次大发展。尤其是邢台城内的净土、天宁、开元三大寺,还成了佛教曹洞宗、太保宗、大幵元宗的续灯或开山祖庭。其中,邢台净土寺成为曹洞宗的续灯祖庭,始于高僧万松行秀在该寺开创的“行从福智立.贯彻八环中,化统三千界,宏开洞上宗”二十字法脉。据有关文献记载,行秀被尊为曹洞宗第十四代祖师,是在他成为金王朝国师之际。但在蒙元铁骑灭金之际,他又以高深的佛学修养得到了蒙古贵族的崇高礼遇。元太宗元年(1229年),他的俗家弟子耶律楚材因扈从成吉思汗西征之功,被窝阔台汗任命为怯薛必阇赤长即中书令,主管中原政务。耶律楚材尊师之教,变出世法为住世法,提出“以儒治国,以佛治心”的政治主张,深得窝阔台汗赞同。次年(1230年),窝阔台汗特尊楚材之师行秀为万松老人,并赐佛牙一枚给行秀,命其住持燕京万寿寺。万松之号,即因行秀在邢台净土寺筑有万松轩而得。元太宗四年(1232年),年近古稀的行秀特率燕京僧道,朝拜窝阔台汗于官山九十九泉(今内蒙察哈尔右翼中旗之南)。窝阔台汗因而下旨免除了僧道徭役,使得归服蒙古统治者的汉地僧道越来越多。元太宗八年(1236年),行秀又奉窝阔台汗之命,与侍读大臣札忽笃、临济宗主海云等高僧一起,选经考试汉地僧人,并被蒙古汗庭奉为国师。

行秀在邢台净土寺所传曹洞法脉得以流布全国,一是得力于元王朝的统一全国,二是得力于其诸弟子的矢志弘法,尤其是福裕雪庭等僧住持禅宗祖庭少林寺、管理汉地僧务的崇高地位。据考证,行秀的法嗣主持少林寺始于金兴定年间(1217-1224年)的东林志隆,继之者为木庵性英,入元后则有乳峰德仁、雪庭福裕.林泉从伦等。《禅门日诵》所载“曹洞宗源流谱”说:“青原思迁俨晟价,膺丕志观玄青俱,楷觉辨宝体满秀,福泰遇才严改斌,从载书传少室旨,价传至书二十四”。据此可知,曹洞宗上承青原行思、石头希迁、药山惟俨、云岩昙晟一系,至曹山本寂、洞山良价开山立宗起,下传云居道膺、同安道丕、同安观志、梁山缘观、大阳警玄、投子义青、芙蓉道楷、静因自觉、青州一辨、大明僧宝、王山僧体、仙岩如满而至万松行秀共十四世祖。再后,则十五世祖雪庭福裕、十六世祖灵隐文泰、十七世祖还源福遇、十八世祖淳拙文才等灯灯相续,均出自万松行秀法系。换言之,自元太宗四年(1232年)雪庭福裕奉命住持少林始,到息安义让住持该寺至后至元六年(1340年)止,少林寺作为禅宗暨曹洞宗之祖庭,其宗主均为万松行秀的法子法孙一脉传承,直至清末。由此,亦可见万松行秀对禅宗传承的贡献之大、邢州净土寺对中国佛教的影响之远。

若就万松行秀对金元佛教的影响而言.还不仅如此。他的另一高足、俗籍邢台县庞马村的至温其玉与刘秉忠少相好,同为僧,且曾与刘秉忠一起随侍忽必烈潜邸三年,参赞军国大事。元宪宗四年(1254年),刘秉忠奉命规划营建元上都(即开平城).特在城中兴建被称为天宫的大龙光华严寺,并奏请忽必烈任命至温为该寺第一代住持。忽必烈准其所请,并由元宪宗赐至温以“佛国普安大禅师”之号,委其总摄关西五路、河南、南京等路、邢、洺、磁、怀、孟等州僧尼事,使至温成为中国北方汉传佛教的领袖。元宪宗六年(1256年)正月,至温奉命和临济宗宗主海云一起,在昊天寺举行资戒大会,普度众僧。元宪宗九年(1259年),僧、道两教为争“唯我独尊”之地位,发生激烈冲突。至温和同学福裕作为汉传佛教领袖,奉命与帝师八思巴一起出席在和林举行的大辨论,以剖决真伪,获胜后迫使樊志应等十七名道教代表在至温住持的大龙光寺落发为僧,道宫复为佛寺者二百三十所(或言“以千百计”),焚毁道教伪经四十五部。

俗籍邢台县静安村的刘秉忠作为元王朝开国的第一功臣,二十三岁时于邢台天宁寺从虚照宏明出家为僧,法名子聪。次年,子聪被临济宗高僧海云推荐给了蒙古王子忽必烈,留侍潜邸。元宪宗二年(1252年)五月,虚照圆寂。次年春子聪得到蒙古汗庭允准和忽必烈全力资助,特在邢台天宁寺内为其恩师虚照起建舍利塔。中统五年(1264年),元世祖忽必烈诏命子聪“建议国号,定都邑,颁章服,兴朝仪”。子聪乃为忽必烈拟定国号“大元”,选大都(今北京)为国都。忽必烈准其所奏,并于当年八月改元“至元”,诏告天下,大元王朝正式建立。子聪亦因翰林学士王锷之奏,奉命还俗为官。忽必烈在任其为光禄大夫太保参领中书省事的同时,赐其名曰“秉忠”,时年四十九岁,而其为僧计二十七年。至元年(1274年)八月,刘秉忠如高僧书偈后,坐逝于上都南屏山静舍。次年正月,忽必烈追赠刘秉忠为太傅仪同三司,谥文贞。元仁宗皇庆二年1313年),元王朝又追赠刘秉忠为推诚协谋、同德翊运功臣、太师开府仪同三司、上柱国赵国公、常山王,并于延祐六年(1319年)八月在邢台天宁寺为刘秉忠之师树起了《天宁寺虚照禅师明公塔铭》碑,而虚照在该寺所传“宏子友可,福缘善庆,定慧圆明,永宗觉性”的十六字法脉,亦被中国僧俗两界尊奉为“太保宗”,灯灯相续。

大开元宗则由曹洞宗高僧万安广恩开创于邢州大开元寺。广恩俗籍洛水(今邢台市威县)张华里,青年时于经镇法云寺出家,于邢州开元寺受具足戒后为大僧。元太宗三年(1231年),广恩应邀住持邢州开元寺后,曾倾十年之力修复圆照塔,僧俗两界皆奉其为观音菩萨化身,尊称其为“贾菩萨”或“万安祖师”。广恩在邢州开元寺兼传曹洞、临济两宗,并著《白莲集》,开净土道场,陆续度僧授戒近万人。其中,他弘传曹洞宗的法谱共三十二字,弘传临济宗的法谱共四十字,而其所传曹洞宗又被尊称为“大开元宗”、“贾菩萨宗”。乃马真皇后称制二年(1243年),广恩圆寂。海迷失皇后称制元年(1249年),忽必烈应刘秉忠之请,禀由蒙古汗庭颁敕,特在邢州开元寺为广恩起建舍利塔。中统元年(1260年),登基称帝的忽必烈敕改邢州开元寺名为大开元寺,圆照塔名为普门塔,赐广恩以“弘慈博化大士之号”,命其开创之宗名为“贾菩萨宗并由朝廷为其任命宗摄提点、僧录、判正、都纲等职,由太傅刘秉忠、大丞相史天泽、宣政院使答失蛮以次提调。至元十三年(1276年)春,忽必烈又命时任国师兼江南释教都总统的杨琏真伽召集全国高僧至邢州大开元寺,由太子真金、太子妃阔阔真为大护法主,举行了中国佛教史上规模空前绝后的资戒大法会,戒度僧尼十万多人。元贞元年(1295年),真金之子铁穆耳即位后,敕命宣政院使答失蛮“仍旧提调大开元一宗,直隶宣政院,释教都总统所毋得管领”,以示忽必烈、真金、铁穆耳祖孙三代对邢州大开元寺的眷注之隆,以及大开元宗在元代佛教界地位之特殊。

由于邢州净土、天宁、大开元三寺在元代汉传佛教中的崇高地位之影响,邢州一带的佛教发展十分兴旺,堪称佛图澄弘法后的又一鼎盛期。而其最为显著的物化标志,便是在前朝佛寺大多得到扩建、重修的同时,又新创建了一批著名佛寺。仅据乾隆《顺德府志》等地方志乘记载,邢台县有高綦寺、禅林寺、龙华寺、石兰寺、普照寺、板馆寺、洪罗寺、洪福寺,沙河县有安庆寺、圆通寺、禅化寺、僧仪寺、石佛寺,南和县有白佛寺、金刚寺,广宗县有钟楼寺、文殊寺、南昌寺,内丘县有梵云寺、清凉寺、观音寺、大觉寺、洪福寺、三明寺,任县有广化寺、圆圣寺,巨鹿县有弥陀寺、隆钜寺,唐山县有乐善寺、观音寺、隆圣寺、弥陀寺、崇善寺,新河县有兴国寺,崇宁寺,兴教寺、福圣寺、观音寺,宁晋县有报恩寺、福寿寺、元塔寺、白佛寺、福胜寺,清凉寺、天池寺,威县有兴国寺、法云寺,南宫县有重兴寺。

5、明清顺德府之佛教

明太祖朱元璋早年曾岀家为僧的经历,使他在建国之初就对汉传佛教持全面支持态度,这也是禅、净、律、天台、贤首诸宗均能在明初得以恢复发展的主要政治原因。此后明代诸帝绝大多数是在推崇宋明理学的同时,兼崇佛教。以“儒家为主,佛道辅翼”为意识形态结构,使得明代政治上的中央集权君主专制空前强化,文化上的儒释道三教融合达到很高的程度。明王朝充分吸收历代佛教管理体制方面的成功经验,比较有分寸的利用和控制佛教,既不因崇拜支持而使其发展过度,又不因规范管理而对其造成摧残,因此才使明代佛教基本呈现为一种平稳发展状态。

清王朝的佛教政策几乎完全承袭于明代。在对佛教的管理上,清王朝依照明代的僧官制,在朝廷设僧录司,所有僧官都经礼部考选,由吏部委任。各府、州、县僧官则由各省布政司遴选,报呈礼部授职。自上而下所有僧官的职别名称,亦与明代无异,即府设僧纲,州设僧正,县设僧会。但自道光二十年(1840年)鸦片战争爆发后,由于中国社会及佛教自身发展中的诸多原因,佛教作为一种宗教文化,开始进入萧条期。就中国社会发展而言,民族危机日趋严重,迫使有识之士不得不把目光投向西方,使得西方的近代科学、哲学乃至宗教开始对中国青年知识分子产生极大的吸引力。佛教却因无助于解决迫切的社会问题,逐渐遭到人们的鄙视、冷落乃至淡忘。就佛教自身的发展而言,佛教理论的过分世俗化、僧尼佛学修养的不断下降,又导致了佛教理论的停滞和宗派的流于形式,使得当时的僧团队伍根本无力承担振兴佛教之使命,只好与道教、民间宗教交相为伍,甚至把主要的法事活动转移到了为世俗百姓追求现世利益如祛病消灾.增福添寿、保子佑孙、超度亡灵、提供宗教服务上。或者说,清代佛教的迅速庸俗化,不但最终动摇了其自身崇高的宗教地位,也逐渐失去了令人信服的感召力。

明清顺德府一带的佛教基本上就是在上述的历史大背景下,沿着上述的历史脉络而发展的。但由于佛教文化在此特有的深厚积淀,又使这里高僧辈出,倾尽心力为振兴渐趋萧条的中国佛教频开新篇。其中,首屈一指的则非小山宗书莫属。宗书俗籍顺德府南和县(今邢台市南和县),明正德九年(1514年)出家于邢台幵元寺,为大开元宗祖师广恩座下第十一代传人。此后他曾先后游学住持嵩山少林寺、燕京兴德寺,洛阳天庆寺、山西五台山。自嘉靖二十三年(1544年)始,宗书开始住持燕京宗镜庵,静心修禅,一些佛教典籍因称他为“宗镜小山”。自嘉靖三十一年(1552年)至三十四年(1555年),少林僧众接连三次敦请宗书前往嵩山,住持少林寺,均被其辞谢。嘉靖三十六年(1557年),当时任河南巡抚的都御史吴山与少林耆宿再次秉诚礼请宗书住持少林时,他才为了重振几近寂没的曹洞宗风,毅然赴礼部领命赴任。自此至嘉靖四十五年(1566年),经过宗书的十年苦心经营,不但使颓败不堪的少林祖庭焕然一新,且使曹洞法门再次振兴于全国。由明入清,流布于江南各地的曹洞宗诸缘法系、云居法系、寿昌法系、博山法系、鼓山法系、东苑法系,便都出自于宗书法脉。

无极明信俗籍明顺德府沙河县(今邢台沙河市),八岁时出家于邢台天宁寺,为太保宗开山祖师虚照座下第代传人。明信而立之后,开始游学,并在燕京延寿寺得临济宗第二十五祖翠峰德山亲传印可后,入住京西吉祥禅院,以常养为怀。另据《贤首宗乘》,明信还曾随鲁庵普泰潜心学习贤首教旨二十余年,深得其要,并由其弟子雪浪洪恩继承后,渐传江南。万历元年(1574年)前,年近花甲的明信曾自燕京回邢台天宁寺凭吊祖塔,并应天宁寺僧之请,为太保宗续订“智能广达,妙用无方,蕴空实际,祖道崇香”十六字法脉。据此可知,明信不仅对弘扬、传承曹洞、临济二禅宗贡献颇大,而且继往幵来,对贤首即华严宗亦有重新振作之功。

海宽涵宇俗籍顺德府内丘县(今邢台市内丘县),出家于内丘都城寺即圆津庵,后游学于嵩山少林,从住持慧喜心悦参禅,饱受钳锤,方得印可,成为曹洞宗第二十八世传人。崇祯十二年(1639年),慧喜圆寂。自当年七月海宽接受礼部任命,成为少林寺住持起,至崇祯十七年(1644年)明王朝灭亡,少林寺风沙迷月,梵宇穿云,一直都处于兵慌马乱,改朝换代的社会大动荡中。临危受命的海宽只能在兵火之余,团结众僧勉力维持禅宗祖灯不灭,静观时变。顺治三年(1646年),定鼎北平(今北京)的清王朝根据河南地方官员的咨保公文,决定为海宽换发委任书。时在京城观风的海宽以有足疾,托辞不受,却在回归嵩山后多方结缘募资,重建少林,再振禅风。同时,海宽还竭其心力,考证编撰出了《释氏源流五家宗派世谱定祖图》,开始主持佛教界的拨乱反正。顺治十四年(1657年),清王朝礼部根据河南地方官府和少林僧众的一再保举再次行文,任命海宽为少林寺第二十八代传法住持。当年四月初八佛诞日,接受任命的海宽在少林主持法会,登堂说法,面对着“一堂风冷淡千古”的萧条局面,决心大集法众,中兴祖庭。三年之后,他便使少林僧众重又发展到了六百多人。康熙二年(1663年),海宽在初祖庵主持大法会,并满怀希望的继福裕为少林演续的七十字法谱之后,又续订了一百二十字法谱。次年,海宽引身告退,把少林寺住持之职交与其弟子纯白永玉。但清王朝并未采纳海宽对其弟子永玉的推荐,任命永玉出任少林寺住持。所以,海宽也就成了少林寺有史以来,最后一位由朝廷任命的传法住持。

通理达天俗籍清新河县(今邢台市新河县)苏田村,十岁时于本县慈明庵岀家为僧,旋赴本县东关十方院学习经论。康熙五十九年(1720年),二十岁的通理游学燕京,礼拜潭柘山岫云寺方丈德彰为师并受具足戒,开始精研律部。雍正三年(1725年),通理又于京北香岩寺随不二老人研习《法华》,得到印可。此后他还曾随洞翁律主研习南山之律,随永祥有祖研究佛法秘要,随有章元焕研习华严经义,最终成为有清一代中兴华严宗和律宗的著名高僧。通理曾先后应邀弘法、住持北平万善寺、遗光寺、嘉兴寺、善应寺、香界寺、拈花寺,培养僧才不可胜计。乾隆十八年(1755年),通理奉命管理僧录司印务,并兼圆明园佛楼行走之职,入清字经馆助章嘉国师校译满文藏经,得到乾隆帝亲赐紫衣,成为乾隆帝的御前高僧。乾隆四十五年(1780年)秋,西藏班禅六世贝丹意希晋京祝贺乾隆帝七十大寿,特与通理一起为乾隆帝诵经赞呗,并在听通理畅论佛法大义和奥妙之旨后,向通理敬献了香帛曼达等礼物,乾隆帝因封通理为阐教禅师。通理作为知识渊博,圆融诸宗的一代高僧,著作等身,不但有《楞严指掌疏》等佛学著作八种三十五卷传世,且曾用心核对过《宗镜录》及教乘诸书,还曾为《莱根谭》的再版作序推介,以广流传。

乾隆《顺德府志》在论述释、道二教在顺德府一带的发展状况时说:“琳宫梵宇,所在多有。创建例有明禁,而已成者未之或毁,良有深意。曾南丰云:彼之所以盛不由此,所自守者衰欤!士君子能使儒风丕振,理学昌明,彼二氏者任其伏间隐澳,谈元悟空,俱无足为世道人心患,固不系乎寺观之有无尔。”此论简明扼要,颇中明清两代佛教政策之肯繁。该书还记载,当时邢台县计有寺院三十二所,创建于明清两代的有温泉寺、普济庵、净圣庵、宝寿庵、惠济庵,重建或重修于明清两代的有幵元寺、观音寺、洪罗寺、高綦寺、温泉寺、圣水寺、下井寺、玉泉寺、圣果寺,海会庵等;沙河县计有寺院二十所,创建于明清两代的有普陀寺、中阳寺、迎恩寺、重阳寺、准提庵,重建或重修于明清两代的有三教堂、梵爱寺、漆泉寺、净峪寺等;南和县计有寺院二十四所,创建于明清两代的有城内圆通寺、西郭寨圆通寺、张村观音寺、澧水桥观音寺、镇洛观音寺、德胜寺、慈云庵及四座观音堂、白衣庵,重建或重修于明清两代的有慧炬寺、广胜寺、白佛寺,金刚寺、石佛寺、清泉寺、增福寺、清佛寺、圣寿寺、普润寺、水月寺等;乾隆《顺德府志》所记平乡县仅有寺院五所,光绪《平乡县志》所记该县寺院为十二所,创建于明代的有兴教寺、洪福寺、白佛寺、永兴寺、石佛寺、北福圣寺、华明寺,清代该县又创建了准提寺和尼庵一,观音堂三;重建或重修于明清两代的有福圣寺、普照寺、兴固寺;广宗县计有寺院十二所,创建于明清两代的有石佛寺二,永安寺,重建或重修于明清两代的有崇宁寺二、三教寺、青龙寺、永安寺、石佛寺及璞公庵、董里庵、月莲庵等佛教道场;巨鹿县计有寺院二十三所,今据嘉靖《顺德府志》、光绪《钜鹿县志》综合考证,可知创建于明清两代的有崇善寺、白佛寺,金阁寺,重建或重修于明清两代的有观音寺、镇午寺、三明寺、弥陀寺、兴福寺等;内丘县计有寺院三十八处,今可确考曾经明清两代重建或重修的有经阁寺、崇胜寺、清凉寺,圣寿寺,义重寺、延庆寺、梵云寺、千佛寺、圆津庵等,竹如庵、仁济庵、万寿庵则创建于明;明清时的唐山、隆平二县今已合并为邢台市隆尧县,今据乾隆《顺德府志》、雍正《畿辅通志》综合考证,明清时该二县计有寺院十二所,重建或重修于明清两代的有石佛寺、尊善寺、洪福寺、圣寿寺、崇兴寺、等相寺、兴福寺、明院寺等;任县计有寺院十四处,创建于明的仅古庵寺一所,其他如崇胜寺、清凉寺、白佛寺、广化寺、灵光寺、西明寺、洪教寺、八宝寺、神佛寺、圆胜寺、寿圣寺、观音堂、圣水庵等均在明清两代经过重建或重修。

另据民国《宁晋县志》,当时宁晋县计有寺院三十一处,重建或重修于明清两代的有崇修寺、华岳行宫、华严寺、三教寺、石佛寺、清河寺、开元寺、胜福寺、兴宁寺等,创建于明清两代的有南禅寺、兴龙寺、风化寺、圆觉寺、大士庵、观音院等。

据《清河文史辑览》,今邢台市清河县原有寺院十余所,曾重建或重修于明清两代的有隆兴寺、刘家村观音寺、石佛寺、龙行寺、法云寺、西赵庄古佛寺、代家屯古佛寺等。

据民国《新河县志》,当时新河县原有寺院二十余处,创建于明代的有慈光寺、永庆寺、净业庵、慈明庵等。重建或重修于明清两代的有石佛寺、兴国寺,保宁寺、圣全寺、崇胜寺、兴教寺,观音寺等。

据明、清各版《南宫县志》综合考证,今邢台南宫市原有寺院三十余所,曾重建或重修于明清两代的有普彤寺、洪济寺、兴复寺、庆和寺、报恩寺、重兴寺、法灵寺、永法寺、泰兴寺等。

据雍正《畿辅通志》等文献考证,今邢台市威县明清时重建或重修的著名寺院有青龙寺、延寿寺、兴国寺、法云寺、崇馨寺等,今邢台市临西县明清时重建或重修的著名寺院有净域寺、圆觉寺、观音寺、宝泉寺、多福寺、石佛寺、慈航院等,今邢台市柏乡县明清时重建或重修的寺院有崇光寺、神应寺,通圣寺,弥陀寺、玉台寺等,今邢台市临城县重建或重修于明清两代的寺院有普利寺、鸾喜寺、草堂寺、天福寺、南泉寺、北泉寺等,创建于明清两代的有龙泉寺、宝峰寺、千佛庵等。

佛教起源于印度,发展于中国。佛教在中国流传了近两千年的漫长岁月,经过依附、冲突、改变、适应、融合等发展女亶变过程,已经成为中国传统文化不可分割的重要组成部分。在这一发展嫗变过程中,邢台的佛教文化积淀熠熠生辉,堪称精华。

世事沧桑,远古文明转瞬间便随着人类历史的起点渐行渐远了。所以,我们只能根据先人们传世的经典文献和文化遗存,来勾画曾经占据历史时空的辉煌文明及其创造者与传播者。公元前六世纪,在被誉为“世界屋脊“的青藏高原和绵延千里的喜马拉雅山脉横隔开的中国大地与古印度境内,

各有一位为构建人类精神家园而苦其心志,劳其筋骨的圣者。他们中的一位是为了以仁安天下而奔走在中国大地上的孔老夫子,一位是跋涉于恒河两岸的释迦牟尼。孔子的学说被后世尊为儒教,释迦的学说被后世尊为佛教。

儒教作为中国传统文化的内核,却在发展衍变中成了哲学、伦理和宗教的结合体,虽然涂上多神论和泛灵论的色彩后被历朝统治者奉为治国安民之圭镍,却并非宗教。佛教因能使其信徒得到对现实苦难的抚慰和超越,对终极关怀的确立和满足,对道德行为的核准和愉悦,并因佛、法、僧三宝“普度众生”的坚定恒久,发展成了世界性的宗教。

毋庸置疑,佛教虽然诞生于印度,却又是通过中华文明的大度与开放,被中国化后才走向更加普遍意义上的世界的。佛教最早传入中国的准确年代,历史上说法不一。中国佛学界一般公认的佛法东传的时间,为东汉明帝永平十年(公元67年)。

此事的起因神奇而有趣。传说汉明帝刘庄有次在梦境中见到一个奇伟的神人,端坐间忽然飞升起来,且有金光普照着神人的身体。当汉明帝要群臣为他解梦时,学识渊博的太史傅毅说,臣闻西方天竺国有一得道的圣人,名曰佛陀。陛下梦中所见,必是此佛。汉明帝闻言大喜,随即派遣中郎将蔡,暗等十八人为特使,前往西域访佛求道。蔡愔等人历尽千难万苦,才在大月氏国遇到愿来中国传经弘法的印度高僧摄摩腾和竺法兰。于是蔡愔等人和这两位高僧一起,用白马驮着佛像经卷,于永平十年风尘仆仆地回到了洛阳。汉明帝大喜之下,特为摄摩腾、竺法兰在洛阳创建了一座佛寺,并以驮载佛像经书的白马命名其为白马寺,白马寺内所建佛塔则被命名为齐云塔。摄摩腾、竺法兰则在白马寺内主持翻译出了第一部汉文佛经,即现存的《四十二章经》。

研究中国佛教史者一向认为,这始建于永平十一年(68年)的洛阳白马寺为中国第一佛寺,始建于永平十二年(69年)的白马寺齐云塔为中国第一佛塔。其实

不然。据明嘉靖、万历、清康熙、光绪各版《南宫县志》及清雍正《畿辅通志》、民国《南宫乡土志》等文献和原立于南宫县(今属邢台市)普彤寺内的唐贞观四年(630年)、宋大观元年(1170年)、清光绪十一年(1885年)《重修普彤塔记碑》等金石资料均有记载,南宫普彤寺、塔由三藏法师摄摩腾、天竺学之师竺法兰主持,始建于永平十年(67年)、竣工于永平十五年(72年),比洛阳白马寺早一年,比齐云塔早两年。1966年邢台地震时从普彤塔震落铜佛三尊,1990年普彤塔落架重修时,又发现明代铜佛41尊,其中有铭者14尊,有明嘉靖十五年(1536年)年款者6尊,一尊背铸铭文曰“永平十五年正月十五日,摄摩腾、竺法兰建”云云,与普彤寺唐、宋二碑碑文形成互证。所以应该说,今邢台市辖南宫县的普彤寺才是中国佛教第一寺,该寺普彤塔才是中国佛教第一塔。

汉明帝求法,为何会让摄摩腾、竺法兰首先在南宫县创建寺、塔而早于首都洛阳?据《后汉书》记载,汉明帝的父皇、光武帝刘秀未登基前,曾与王郎逐鹿邢襄,因此在邢襄大地,留下丰富的传说,其中南宫的麦饭亭(大风亭)的故事也为寺、塔的修建根由。据传,一次兵败逃亡南宫,风雨如晦中冯异抱薪,邓禹烧火,刘秀始得对灶燎衣,以麦饭充饥。遇此大难不死,刘秀方能重整旗鼓,收铜马,败王郎,最终于鄗南(今邢台市柏乡县)千秋亭五成陌登坛祭天,面南称帝,建立东汉王朝。正因如此,建武四年(28年)阴皇后随光武帝北征彭庞,生刘庄于元氏后,才会随驾驻跸南宫,与光武帝共发抚今追昔之叹。刘庄即汉明帝以孝治天下,因得谥号“显宗孝明”。王琰《冥祥记》说,蔡愔等以白马驮经回到洛阳后,汉明帝曾命画工将佛像“图之数本,于南宫清凉台及高(开)阳门、显节寿陵上供养”。南宫为刘秀于建武初年在洛阳创建安居之宫城,其命名或因刘秀的南宫县麦饭之思。汉明帝把佛像首供在南宫,意在缅怀考妣,慎终追远,或许正与他支持摄摩腾、竺法兰首先在南宫县创建普彤寺、普彤塔出于同一用心。

无独有偶,志乘可征,沙河县三教寺之名亦得之于摄摩腾。该寺距县城三十五里,相传孔子的高足冉求曾游此地,乡人因建孔子庙,绘诸贤像。“至永平间,复有释家摩腾过谒庙,好事者因立三教堂”。

佛教就这样传入东汉襄国(今邢台市)一带大地上,全然没有像十字军东征那样的宗教战争的刀光剑影、血雨腥风,更没有像基督教随鸦片闯入中国时那样令中国人局促不安,难以接受,并在邢襄大地上酝酿成浩浩荡荡、“扶清灭洋”的义和团运动。

佛教东传并得以在襄国形成第一次发展高峰,其思想基础仍是在炎黄子孙中广为流传的原始宗教观念。东汉人一直认为佛教是一种神仙方术,并将其依附于黄老崇拜。“更喜黄老,学为浮屠,斋戒祭祀”的楚王刘英,是汉明帝刘庄的同父异母弟。当刘英进奉丝织缭纨向朝廷赎罪时,汉明帝亦曾诏告天下:楚王诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓,何嫌何疑,当有悔吝?其还赎以助伊蒲塞、桑门之盛馔。“黄老,即黄帝和老子;浮屠,即佛教;伊蒲塞和桑门,即皈依佛教的居士和僧人。终东汉一代,这种将黄帝、老子和佛陀同祀的现象从未改变。当时人甚至把佛教与道家等同视之,直呼桑门为道士,传言老子亦曾“入夷狄,为浮屠”。这说明,佛教传入中国之初,就已经在有意无意间依附于黄老之学,开始了与中国传统文化的相互融合。

毋庸讳言,佛教本是从反对印度神教中发展起来的。但因中国传统观念的影响,佛在光临中国后又变成了神。佛教奉行“诸行无常、诸法无我、涅槃寂静”之“三法印”,因与中国人的“灵魂不死”观念格格不入,“神不灭论”便成了佛教初传中国后,在相当一段时间内对于佛法的修正义。因此,自东汉末年至三国、西晋,救苦救难普度众生的佛教便在频繁的战乱中,渐渐有了空间上的发展。

据地方志乘记载,当时襄国一带的佛寺已不止南宫县普彤寺、沙河县三教寺两座,另在柏乡县有弥陀寺、任县有洪教寺、内丘县有慈仁寺、沙河县有延庆寺、宁晋县有崇教寺。柏乡县弥陀寺建于郝庄土谷祠旧址,传说光武帝刘秀与王郎争夺天下时,有一次兵败曾躲在土谷祠内的牡丹丛下避难,化凶为吉,遇难呈祥,因而题诗一首:“萧王避乱过荒庄,井庙俱无甚荒凉。唯有牡丹花数株,忠心不改向君王。”弥陀寺的建设即为纪念此事。任县洪教寺在东汉创建时原名蒲陀院,唐代改名勤息院,金代重修时又奉敕改名洪教院,明代才扩大规模,改名洪教寺。内丘县慈仁寺传为西晋时孝子郭巨所建,寺内原有郭巨塔。据晋干宝《搜神记》,郭巨本是河南人,与老母、妻儿流寓内丘时家贫如洗,食不果腹。他因怕幼子分享老母之食,与妻相商后欲埋幼子。当他掘地为坑时,得黄金一釜,中有丹书曰:“孝子郭巨;黄金一釜,用以赐汝”,他因以此金之半养母,半建慈仁寺。沙河县延庆寺在丈八村,原占地百亩,佛殿庄严,古柏森森,古碑昂昂,其中有记曰该寺始建于东汉,至北朝犹为鼎盛,曾有高僧志公主持弘法。

南宫县普彤塔供养铜佛背铭“太和四年正月初五日,海和尚重修”,可与该寺原立唐碑、宋碑所镌景初三年(299年)海和尚圆寂于普彤寺之文形成互证。太和和景初都是魏明帝曹叡的年号,太和四年(230年)至景初三年,首尾共计十年。宁晋县崇修寺位于东曹固村,寺内原有碑文曰“汉矗离碑”,“年纪赤乌”,因知其始建当在东汉末,曹魏初。但赤乌是东吴孙权所用年号,时当曹魏景初二年(238年)至嘉平二年(250年)。寺碑这样纪年,很可能当时曾有高僧自江东而来该寺弘法。

晋受魏禅,但又分为西晋与东晋两个历史阶段。自始至终不过五十二年的西晋,仅有十年的统一安定。晋惠帝太安二年(303年),李特建立成汉;次年刘渊建立汉国(前赵),揭开了十六国历史的序幕。晋怀帝永嘉六年(312年),羽翼渐丰的石勒麾军进据襄国,开始了对后赵政权的创建。《高僧传》说,当时辽西鲜卑酋长段末柸等受到西晋幽州刺史王浚之命,率部来攻襄国。石勒颇有怯敌之意,参赞军机的高僧佛图澄因与谋主张宾相互配合说:“我昨天听到襄国城中寺院铃鸣,说明天早饭时就可生擒段末柸。”石勒方依张宾之谋调兵遣将,取得了襄国保卫战的胜利。这说明,最迟在西晋时,襄国城内就建有佛寺。

自东汉到曹魏,再到西晋,佛教在中国的影响虽然日渐扩大,却仍未突破皇室贵胄、官僚士族的层面而普及民间,岀家为僧的汉人几乎没有。所以当后赵石虎垂询中书省:“佛号世尊,国家所奉。里闾小人无爵秩者,为应得事佛与不?”中书著作郎王度明确回答:“往汉明感梦,初传其道,唯听西域之人得立寺都邑,以奉其神,其汉人皆不得出家。魏承汉制,亦循前轨。今大赵受命,率由旧章。”据此又可知道,东汉、曹魏、西晋对佛教的发展均有限制,即里闾小人无爵秩者不得事佛,“其汉人皆不得出家”。这也正是佛教传入中国近三百年后,仍未得以在民间广泛传播的最直接的政治原因。但当时襄国一带的城市已被列入允许西域人建立佛寺的通衢大邑之列,因而成为佛教传入中国后,得其风气之先者。

2、后赵到北周襄国之佛教

西汉武帝时,在董仲舒的鼓吹下,朝廷宣布“独尊儒术,罢黜百家”。但这时儒学主流已经演变为对经文枯燥乏味的训诂,并与谶纬神学相结合,蒙上了浓重的迷信色彩,发展到东汉已渐失权威,而清静无为的老庄思想却渐渐吸引了许多门阀士族的学术兴趣。再后,嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎等所谓“竹林七贤”便与王弼、何晏等一起,主导出了魏晋思想界的主流玄学。玄学的理论特色,是用老庄思想诠释儒家《易经》和《论语》,在对儒道学说的综合中探求保持儒家道德标准的新形式。为此,玄学家们以“本”与“末”解释世界本源问题,即把具体感官所及的客观世界及其变化称为“末”,认为是无关紧要的现象;把超乎现象的,非感官所能及的无形无象的精神称为“本”或“无”,认为是客观世界唯一的主宰和本源。

这些玄学家们还针对“魏晋天下多故”的社会现实,以超然世外之态提出了“以无为本”、“以寡治众”的哲学理念,以适应门阀士族维系封建统治之需。但因他们专务清谈,“多迂诞浮华,不涉世务”而表现出了先天不足。而这种不足却由佛教的大乘般若学里得到了补充。大乘般若学的空观思想颇类老庄的清静无为,以追求超越物质世界的精神本体为理论基础,不仅主张以“出世”法维护世间秩序,且以因果报应说警示全社会。正因如此,大乘般若学受到了封建王朝、门阀士族的提倡和关心,并与玄学之风相呼应,开始繁荣。但大乘般若学借助于玄学,推动并形成佛教在中国的第一次大发展,却是在西晋发生“八王之乱”后,而这次发展高潮的第一个中心,就是后赵的襄国。

如前所述,祚命短促的西晋王朝始终不过五十二年,自太康元年(280年)至太熙元年(290年),仅有十年的统一安定。永平元年(291年)“八王之乱“爆发,历时十六年之久。这场内战不仅给汉族,也给各少数民族人民带来了沉重的灾难,迫使数以百万计的各族流民“脱耒为兵,裂裳为旗”,举行起义;一些少数民族贵族也乘机起兵反晋,建立割据政权,先后形成十六国与东晋王朝相对峙,彼此长期混战,社会动荡不安。

永嘉三年(309年),奴隶出身的羯人石勒麾兵占领钜鹿、常山二郡,攻陷冀州各郡县壁垒一百多个,其兵力从五六千人猛增至十几万人,并任原西晋中丘王帐下都督张宾为谋主,成立以张宾为首、中原“衣冠人物”为成员的“君子营”。而这些所谓的中原衣冠人物,大多出身于玄学之风笼罩的门阀士族。

永嘉六年(312年)二月,石勒挥师南下,屯兵葛陂(今河南新蔡县南),课农造舟,将攻建业(今南京市)时,适值霖雨,三月不止,又因粮草不济,军中发生饥疫,死亡过半,前景相当悲观。正当此时,石勒见到了高僧佛图澄。佛图澄也由此开始与张宾等中原衣冠人物密切配合,共同辅佐石勒逐鹿中原,创建了在十六国时期别开生面的后赵政权,完成了他自己要在中国广泛弘扬佛教的夙愿。

佛图澄来自西域,原是天竺大国罽宾小王之长子。历来研究中国佛教史者都把他描述成一位颇具传奇色彩的神僧,从而忽略了对他精通“五明”等自然与社会科学知识的正确认识。事实是他在充分而又巧妙地利用自己所掌握的“五明”知识,取得石勒等人的初步信任后,又以政治上的高瞻远瞩和军事上的参谋如神,从思想上彻底征服了石勒乃至石虎,使其改变了在战争中因民族、阶级仇视而滥杀无辜的战争报复主义政策,不但使得后赵亦即“中州胡晋,略皆信佛”,而且使自己成了中国有史以来第一位号称“大和尚”的国师级的高僧。石勒特为他在后赵都城襄国创建了宫寺、中寺,“有事必咨而后行”,石虎则视他为“国之大宝”,命常侍以下、太子诸公在朝会时“悉助举舆”,扶翼而上,以彰其尊。

佛图澄以襄国为中心,弘扬佛法,“道化既行,民多奉佛,皆营造寺庙,相竞出家”。这就导致了另一方面的问题,即“其伪混淆,多生僭过”。为此已继石勒而立的石虎诏询中书省:“佛号世尊’国家所奉。里闾小人无爵秩者,为应得事佛与不?”同时表示:“今沙门甚众,或有奸宄避役,多非其人,可料简详议真伪”。中书著作郎王度就此上疏说,佛是西域之神,所以自汉明帝时佛教传入中国,汉、魏、晋历朝均严禁汉人出家为僧。为此王度建议,鉴于后赵是羯人建立的多民族共存国家,可对佛教发展采取较灵活的政策,允许“国人”即五胡之人奉佛或出家;但为达到“华夏服礼,不宜杂错”之目的,应严禁“赵人”即汉族人奉佛或出家,其已经出家者要责令还俗;为保持“大赵受命,率有旧章”的国家体制,凡百辟卿士即国家公职人员与五胡各族中的奴隶亦不准奉佛或出家。对此中书令王波也表示同意。

王度和王波没想到,这道奏疏却刺痛了身为羯人的石虎的民族自尊心。石虎因而断然颁布诏命:“朕生自边壤,忝当期运,君临诸夏。至于飨祀,应兼从本俗。佛是戎神,正所应奉。夫制由上行,永世作则。苟事无亏,何拘前代。其夷赵百姓,有舍其淫祀,乐事佛者,悉听为道。”

这时的后赵在中国已是三分天下有其二。所以,石虎的这道诏令就成了佛教进入中国以来,由最高统治者正式颁布的允许其全面发展的第一道开放令。正是这道诏命,成就了佛图澄在中国佛教史中的突出地位,把佛教发展推进到了准中国化阶段。这道政令推行的直接结果,是使佛图澄的“受业追随者常有数百,前后门徒几且一万,所历州郡兴立佛寺八百九十三所”,“弘法之盛,莫与先矣”。襄国作为佛图澄辅佐石勒创基开国之都,自然也就成了他把佛教发展推进到准中国化的第一道场。

世事沧桑。遗憾的是石勒开创的宏图大业很快便被石虎的骄奢淫佚、穷兵渎武断送了。后赵建武十四年(348年)十二月,一代高僧佛图澄面对着“国家心存佛理,奉法无吝,兴起寺庙,崇显壮丽”,却怀着对石虎“布政猛烈,淫刑酷滥,显违圣典,幽背法戒,不自惩革,终无福祐的深深隐忧,圆寂于邺城宫寺。次年初,石虎病毙,后赵大乱,旋即覆亡。

战乱中,佛图澄的弟子们不得不四散避难。其中由其高足道安率领的僧团便跋山涉水,南迁到了偏安江东的东晋境内,成为继续推动中国佛教大发展的核心力量。

道安与乃师佛图澄来自西域不同,出生于冀州扶柳(今河北冀县),是地地道道的中国人。作为佛图澄最为得意之弟子,他在恩师圆寂,后赵覆亡之际率领僧团,几经迁徙,最终于前燕建熙元年(365年)决定南投襄阳(今湖北襄樊)。行至河南新野时,他因“聚则不立”之虑,当众宣布:“今遭凶年,不依国主,则法事难立。又教化之体,宜令广布。”其追随者则一致

表示:“随法师教。”他遂将僧团一分为三,命法汰率部分徒众前往扬州(治所建业,即今南京),法和率部分徒众西入巴蜀,自己率其余四百多人渡河直投襄阳。这便是彪炳史册的道安南下途中的第一次分张徒众。从此时起,源起襄国的佛图澄法系开始遍布中国南北,并在相当漫长的历史时段内成为佛教在中国发展的主流。

当道安由北而南,在东晋境内弘扬乃师所传大乘般若学时,开始更进一步地利用玄学的“贵无”思想解释般若,并用他理解的佛教指导对佛经的翻译。他还对汉译佛经作了初步整理,编撰了《综理众经目录》,提出了注解佛经所应遵循的格式,并为僧众制定了应该遵从的法规法仪,首倡中国僧人以释氏为姓,为以后中国的汉传佛寺制度奠定了基础。由道安开创的第一个基本中国化了的佛教学派“本无宗”,则是东晋十六国时期佛教“六家七宗”中的最大宗。所谓“六家”,即由道安开创的本无宗、支道林开创的即色宗、于法开开创的识含宗、道壹开创的幻化宗、支愍度开创的心无宗、道邃开创的缘会宗。再加法深开创的本无异宗,即所谓“七宗”。其中,道安为佛图澄高足;于法开,道邃师从于法和,道壹师从竺法兰,均是佛图澄的再传弟子,而本无异宗又是由本无宗中分化而出。即此亦足见佛图澄法系对佛教最初中国化贡献之无可替代。道安亦因此被当时的僧俗两界称为“东方圣人”。

道安的高足慧远则在道安第二次分张徒众时,驻锡庐山,在继续阐发本无宗“以无为本”要义的同时,结白莲法社,宣扬死后转生“净土”之信仰,被后世中国佛教净土宗尊为始祖。

后秦弘治三年(401年),龟兹高僧鸠摩罗什被后秦第二代君主姚兴迎至长安(今陕西西安),当时距道安圆寂已经十七年。但道安生前曾与罗什彼此神往,数有书信往还。被称为“什门四圣”之一的道生则是祖籍东晋铠鹿(今邢台市平乡县),寓居彭城,最初皈依佛图澄另一高足竺法汰者;被称为什门“八俊”中的僧睿、昙影、慧睿、慧严、慧观原本都是道安的弟子,也都是出自佛图澄法系者。其中道生因首倡法身无色、佛无净土、善不受报、一阐提人亦有佛性及应有缘与顿悟之义,而被中国佛教界尊为“涅槃圣”和禅宗主顿悟者之始祖。

元熙二年(420年)六月,东晋王朝被刘宋开国之帝刘裕消灭,中国历史进入南、北朝对峙阶段,中国佛教亦有了相应的南统北统说。襄国一带历经前燕、前秦、后燕统治后,至天兴元年(398年)北魏在邺城建立行台,已被纳入北魏版图。但这时距标志十六国时期之终结的北凉永(承)和七年(439年)尚早四十二年。当时中国佛教南统的主流由道生、僧肇等高僧为领袖。道生以主张一阐提人亦有佛性,亦能成佛而孤明先发,振聋发聩,并曾得到宋文帝、梁武帝的大力推崇。僧肇则继承道安,鸠摩罗什之衣钵,进一步阐发了大乘般若学。由于齐、梁以后南统佛学陷于烦琐的注释、引证和辨论,偏重于佛教义理,虽曾出现许多成实师、涅槃师、毗昙师、地论师、摄论师、俱舍师等不同称呼的讲经法师,却无称得起幵宗立派者。

北朝社会发展的情况与南朝不同,学风亦异。所以北统佛学盛行禅法、戒律,偏重于对佛法的修持。而北朝佛教的兴盛,亦源于襄国。据《魏书释老志》“及神元与魏晋通聘,文帝又在洛阳,昭成又至襄国,乃备究南夏佛法之事。”北魏昭成帝即拓跋什翼犍。他于石勒创建后赵初年(319年)被拓跋翳槐作为人质,与五千余家鲜卑人一起送到襄国,总共滞留了十三年。期间他深受佛图澄弘法之影响,并得以备究南夏即中原佛教发展之状况,并把佛法带回到了拓跋部落。北魏创建者拓跋珪尊崇的第一位高僧,是赵郡法果。拓跋珪尊崇的第二位高僧,是他在广宗县佛寺遇到的昙澄。继拓跋珪而立的明元帝拓跋嗣尊奉的国师,则是祖籍清河县的白脚禅师惠始(《高僧传》称为昙始)。

佛学北统禅法之集大成者,当首推僧稠。僧稠是钜鹿郡廮陶县(今邢台市宁晋县)人,青年时曾出任太学博士,讲解坟索,声盖朝廷。后因故在钜鹿景明寺从僧寔出家,继从道房禅师受行止观。道房是嵩山高僧跋陀即佛陀跋多罗的高足。僧稠后于中丘县(今邢台市内丘县)鹊山静修,禅悟后赴嵩山求证正果。跋陀称他为“自葱岭以东,禅学之最”。北魏孝明帝曾三召他入洛阳弘法,均被他婉辞。永熙元年(532年),北魏孝武帝特在尚书谷为他修筑禅室,集徒供养。此后他又在定州大冥山创开归戒,致使“燕赵之境道味通被,略无血食”。北齐天保三年(551年),文宣帝诏命僧稠赴邺城“教化群生”,并亲自出郊迎接,随其习禅,受菩萨戒。僧稠成为北齐国师后,文宣帝不仅“断天下屠杀月,六年三敕民斋戒”,且命国内诸州“别置禅肆”,大兴禅学,并称要把国储一分为三,由国家,皇室、佛教各用其一,使北朝禅学达到了最高潮。

自佛图澄在襄国弘法始,佛寺便已遍布襄国一带城乡山林,北朝时更加繁多。仅据地方志乘粗略记载,创建于这一时期这一地域的即有今邢台市辖邢台县的净土寺、魏寺、宁国寺、长乐寺,内丘县的玉泉寺、龙宝寺、龙兴寺,南和县的普润寺、慧炬寺、白佛寺,隆尧县舍落口的万善寺,柏乡县城的崇光寺,宁晋县的华严寺,平乡县的福圣寺、大里寺,广宗县的青龙寺、钟楼寺、佚名寺等。总体而言,当时的佛教不仅在理论上更具独立之特色,而且逐渐形成了相当独立的寺院经济。南统虽在理论上建树较多,却源于北统佛图澄系;北统注重实修,故在民间更为普及,发展更为迅速。据史料记载,江南萧梁时有寺2846所,僧尼82万余人;与其同时的北魏末期却有寺30000余所,僧尼200万人。由此可见南北朝时,中国佛教发展之总趋势。

北朝盛行佛教造像,享誉世界的云岗、龙门石窟即于此时由国家倾力开凿,竭诚经营。上行下效,其时民间立塔造像,风尚普遍,襄国一带亦不例外。若据至今尚存的相关文物考证,可知其宗旨不外乎祈求福田利益;或愿证菩提,希望成佛;或冀生净土,崇拜弥陀;或求生兜率,得见慈氏。或于事前预求饶益,或于事后还报前愿,或愿生者富贵,或愿病患除灭,或愿死者超生。或一人发心,独建功德;或多人共造,同龛题名。凡造像者在俗则自称佛弟子,正信佛弟子,清信士、清信女、优婆塞、优婆夷、像主、副像主、东西南北四面像主、发心主、邑主、都邑主、大都邑主、邑子、邑师、邑正等等;为僧者自称和上、比丘、比丘尼、都维那、都邑维那、维那、典录、典座、沙弥、门师等等,名目繁多,不胜枚举。

3、隋唐到五代邢州之佛教

隋唐是中国封建社会第二次大一统王朝的重建期,国力雄厚,文化繁荣。在这样的历史条件下,佛教逐步实现中国化并进入鼎盛期。隋开皇十六年(596年)在北朝襄国郡基础上改设的邢州佛教亦不例外。这时的中国佛教不仅完成了对此前各种佛教理论的总结和概括,而且出现了如天台、三论、净土、唯识、华严、律、密、禅等自成体系,各具特点,规模空前庞大的宗派。

隋唐佛教所以会出现这样的形势,是当时政治、经济和文化综合作用的结果。具体而言,它首先是当时中国封建社会从长期分裂割据到相对政治统一后,在意识形态领域的反映。隋开皇元年(518年),诞生于尼寺的隋王朝开国皇帝杨坚出于对佛教兴慈劝善,资助王化的深刻领悟,即位之初就曾以佛门弟子的口吻,宣称“律师度人为善,弟子禁人为恶,言虽有异,意则不殊”,“我兴由佛法”,使得曾遭北周武帝灭佛打击的北统佛教迅速复兴。开皇九年(589年)正月,隋军攻克南陈首都建业,南陈灭亡,隋王朝完成统一大业,结束了中国近三百年战乱与封建割据。两年后,杨坚诏示天下:“朕位在人王,绍隆王室,永言至理,弘阐大乘。”几乎将佛教提到了国教的高度。一代译经大师,柏人(今邢台市隆尧县境)彦悰即于此时被奉请入长安大兴善寺,主持佛经翻译。仁寿年间(601一604年),杨坚又两次下令在全国各州兴建舍利宝塔共110座,同时举行统一标准的大规模法事活动。其中,邢州(今邢台市)的舍利宝塔被选建在泛爱寺(或即今邢台开元寺),贝州(今邢台市清河县)的舍利宝塔选建在宝融寺(北宋时改名隆兴寺)。隋炀帝杨广即位后,为“破斥南北,禅义均弘”,统一中国佛教,则在东都洛阳建四道场,召天下名僧居,为他们不断交流,相互影响提供条件,使北统的禅法修持和南统的义理研究得到交融与贯通。由隋入唐后,唐太宗李世民虽曾一再宣称他“所好唯尧舜周孔之道”,“至于佛教,非意所遵”,实则对佛教亦曾表现出异乎寻常的热心,数度下诏普度僧尼,占地建寺,优礼名僧。昭庆县(今邢台市隆尧县境)唐祖陵规划,始建于唐太宗贞观二十年(646年),至唐高宗麟德元年(664年)方告竣工。附建于此的大唐帝陵光业寺,亦于同时规划兴建。有唐一代,除唐武宗曾一度灭佛外,其他诸帝与唐太宗一样,对佛教均行支持、利用政策。但由于他们对佛教信仰强调的方面不同,支持的僧团亦有不同,从而也就决定了佛教在强调统一性的同时,又必然地形成了不同的宗派。

隋唐时以田产为主体的寺院经济继续发展,也为佛教的盛行及其宗派的标然林立提供了强大的物质基础。当时朝廷敕建的国家大寺除有口分之田外,还“别有敕赐田庄,所有供给,并是国家供养”,邢州开元寺即是这样由皇帝敕额的国家大寺,该寺塔林及塔林周围的寺有田产,即始于唐。同时,一些官僚豪富也纷纷建立华池兰若(即私立寺庙),广招僧众供养并利用他们经营田地牟利。邢州天宁寺就是始建于唐的华池兰若。加之一些寺院还兼营长生库及工商杂业,竟致当时“十分天下之财而佛有七、八“。由于有了强大的寺院经济,僧侣迫切需要以宗派形式强化其僧团组织,维护既得的经济权益和相应的社会地位,从而产生以继承祖师衣钵(佛学理论)与寺产为标志的方丈世袭制,并直接催生出了众多的佛教宗派。

隋唐佛教的盛行及其宗派的形成,也是佛教在中国长期发展后的必然结果。当时的中国经过长期战乱和封建割据后,政治、文化渐趋统一,佛学逐步一致,很多高僧博览群经,知识精深,各有独到见解,“教相判释”即判教活动得以流行,开宗立派的条件因而具备。所谓判教,即判别或判定佛说各类经典的意义和地位。各个佛教宗派为调合佛教内部的不同说法,树立本宗的正统和权威,会对先后所出经典从形式到内容给予重新排列和估价,分别深浅、大小、权实、偏圆等’用以确定本宗为佛的最完满说教。通过判教,佛教各宗派还会对中国传统文化和儒学,道教等进行分析,决定取舍并有机融入自己的学说。但追根寻源,隋唐中国佛教各大宗派得以创立的基础,几乎全都是佛图澄、道安等前辈高僧毕生弘扬的大乘般若学,其酝酿、创建和发展又都和邢州(即隋前之襄国)一带的佛门高僧有着至关重要、至为密切之关系。

天台宗尊龙树菩萨为初祖、以北齐慧文为二祖、南陈慧思为三祖,实际开创人却是陈隋之际的四祖智。智是慧思的嫡传弟子,曾于南陈太建七年(575年)率僧众廿余人入居天台山(在今浙江省)国清寺十年,该宗故以天台为名。该宗奉《法华经》为经中之王,又以智所撰《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》为依据,故又称法华宗。天台宗主张“双弘定慧”,即研习经义和修持禅定并重,并以“真如缘起”为出发点,创立了“一念三千”、“一心三观圆融三谛”的基础理论,指出“泥洹(即涅槃)之法,入乃多途,论其急要,不出止、观二法”。止,即禅,或称定,亦即通过坐禅入定之法求得心之寂静;观,即般若,或称慧,系指佛教的智慧、义理,亦即修持者对心的反省观察。这就是把此前南统的重义理和北统的求禅定化为一统了。祖籍清河(今邢台市清河县)的天台宗高僧智璪和法彦,都是智的亲传弟子。另据宋修《高僧传》等诸多文献考证,被后世传为文殊、普贤二菩萨转世的唐代著名诗僧寒山、拾得,曾于宪、穆、敬、文四朝时(806一840年)栖隐天台三十余年,定慧双修。据明、清各版《顺德府志》、《任县志》记载,任县双蓬头村即是寒山、拾得故里,或称今双蓬头村东之国清寺遗址即是寒山、拾得最初岀家修行之所。该处至今尚存清乾隆四十六年(1781年)所立《直隶顺德府任县双蓬头重修天台寺碑记》,记述寒山、拾得当时行状。

华严宗以宗奉《华严经》而得名,由于该宗力主法界缘起论,又称法界宗。又由于该宗实际幵创者法藏曾被武则天赐号贤首,也称贤首宗。华严宗追认陈隋间的杜顺为始祖,尊著有《华严孔目章》、《华严五十要问答》、《华严一乘法门》的智俨为二祖。法藏作为该宗三祖,则在参与翻译八十卷《华严经》后,著有《华严经探玄记》、《华严经旨归》、《华严金狮子章》等。籍贯贝州(今邢台市清河县)的华严宗高僧智隐,则是法藏的入室弟子,对华严宗的承前启后具有不可或替之重要地位。

三论宗因崇尚龙树及其弟子提婆、龙智所著《中论》、《十二门论》、《百论》而得名,又因该宗倡导“诸法性空”,亦名法性宗。该宗酝酿于鸠摩罗什及其弟子道生、僧睿、昙影、慧观,慧严等,而他们在追随鸠摩罗什之前,多是佛图澄的再传弟子。

净士宗又称莲宗,源起于道安之高足、佛图澄的再传弟子慧远于东晋元兴元年(402年)在江西庐山结白莲社,发愿往生西方净土。慧远亦因此被该宗奉为初祖。该宗主奉三经一论,即龙树所著《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿佛经》和世亲所撰《往生论》,并提倡大修功德,营塔造寺,后与禅宗逐渐合流。现存中国佛教文化遗迹多与净土宗有关,邢台亦不例外。

唯识宗因唐太宗、唐高宗父子大力支持而创建。该宗尊梵僧无著、世亲为远祖,以梵僧戒贤为开山,而实际创建者是唐僧玄奘。该宗所依经典主要是《解深密经》、《瑜伽师地论》和由玄奘、窥基师徒揉译的《成唯识论》。窥基撰《成唯识论述记》、慧沼撰《成唯识论了义灯》、智周撰《成唯识论演秘钞》则被该宗推崇为“唯识三大部”。因该宗由分析法相入手而阐释“唯识真性”之义,又名法相宗,还因窥基常住长安慈恩寺被称为慈恩宗。该宗以“万法唯识”、“心外无法”为宗旨,主张“三自性”、“阿赖耶识”和“五种姓”说,反对人人均可成佛,因而无法取得广大民众之信仰,很快便转向衰微。玄奘前往印度取经之前,即武德五年(622年)曾自荆扬北上,专程至赵州廮陶县(今邢台市宁晋县)普照庵(即后之云台寺)

随高僧道深研习《成实论》,共计八个月之久。玄奘取经归国后,奉唐太宗敕命入住长安弘福寺,开设译场译经时,又专程把道深从廮陶请到了长安,担任证义大德,以示道深与其特有的师徒关系。

律宗是中国佛教中以研习、传持戒律为主的宗派。就佛教典籍而言,戒律是经、律、论三藏之一;就佛教教义而言,戒又是戒、定、慧三学之首。但在隋唐之前,中国只有律学,而无律宗。律宗虽然尊慧光为始祖,但在中国重视戒律之第一人,是在襄国弘法的佛图澄,即道安所谓“至澄和尚,多所正焉”。首为中国僧尼制定戒律规范者,是道安。实际开创中国佛教律宗者,则是祖籍廮陶(今邢台市宁晋县)的禅学大德僧稠的三传弟子、祖籍清河(今邢台市清河县)的律学高僧慧之高足、唐僧道宣。关乎此,道宣曾在编著《续高僧传》时无限怀念、无比感慨地说,他随慧学律十年,期间慧曾教诲他:“戒净定明,道之次矣;宜先学律,持犯昭融,然后可也。”道宣晚年人慧安葬之终南山,潜心著述《四分律删繁补阙行事钞》等五大部及《广弘明集》、《续高僧传》等,并以大乘教义讲解“四分律”,得弟子千余,被称为律宗之“南山宗”,以别于由相州日光寺法砺所传“相部宗”,由西太原寺东塔院怀素所传“东塔宗”。但相部、东塔二宗仅小有流传,只有南山律宗一枝独盛,传承不绝。

密宗奉《大日经》、《金刚顶经》等佛教秘笈为圭臬,经唐开元时梵僧善无畏、金刚智,不空翻译传播,并由唐玄宗亲为扶植和提倡,正式形成宗派后流传中国。唐邢州开元寺的曼陀罗道场即奉唐玄宗敕命而建。密宗认为大日如来佛(即毗卢遮那佛)的智慧之光可以遍照一切处,是宇宙万物之本体;地、水、火、风、空,识等六大则是宇宙万物之体性,分属胎藏、金刚二界;大,三昧、法、羯摩等四种曼陀罗又名四智印,则是宇宙万物之相状。六大、四曼又和身、语、意三密息息相通。所以,众生修行必依三密,即手结印契为身密,口诵真言为语密,念念观想大日如来为意密,从而可以无比自在,超越时空,即身成佛。密宗在中国的第一传人,即是祖籍钜鹿(今邢台市巨鹿县)的密宗二祖僧一行。

禅宗主张重在“修心”、“见性”的禅定,并把这种修持称为“传佛心印”,以觉悟所称众生本有之佛性为目的,故又称佛心宗。该宗在中国最初表现为禅学,盛行于北朝,故所尊初祖是继佛陀、僧稠在嵩山面壁修禅的梵僧菩提达摩。但禅宗主张的顿悟说,实起源于道生,中唐之后禅宗创立,并盛弘于晚唐五代和北宋,直至金、元、明、清,成为在中国流传最久、势力最大,影响最广、也最为中国化的佛教宗派。按照禅宗正统谱系,菩提达摩而下,依次为二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能。由初祖至四祖皆依师例,不说法,不著书。所以,原立于邢州开元寺内的宋徽宗《敕赐开元寺圆照塔记》碑明确记载:该寺“有梵刹崛起于前者”,为“二祖传钵之地“,却不得其详。五祖弘忍始开山授徒,多至千余,其中继其而起的神秀应诏至洛阳长安弘法,慧能在岭南弘法,时称“南能北秀”。

但慧能被确立为禅宗六祖,却有一番波折。据有关文献记载,神秀原为弘忍门下七百众之首。弘忍圆寂后,他率众入住荆州当阳度门寺,旋被武则天请至两京传法,在内道场供养,至唐中宗时尤被礼重,素有“两京法主”、“三帝国师”之称。神龙二年(706年)神秀圆寂,张说奉敕撰《大通禅师碑铭》,为中国禅宗开列传法系统时,明确神秀为“东山之法”的正统继承人,亦即禅宗六祖。这一谱系稍后又在李邕所撰《嵩岳寺碑》、《大照禅师碑》、严挺之所撰《大证禅师碑》中得到确认。时至开元二十二年(234年),慧能的弟子神会在滑台大云寺设无遮大会,开始颠覆神秀在禅宗史上的六祖地位,明确宣称慧能才是得到真传的禅宗六祖。神会“为天下学道者定宗旨,为天下学道者辨是非”,故不许把神秀妄竖为禅宗第六祖,更不许神秀弟子普寂自称为禅宗第七代。神会对神秀一系的这次攻击单刀直入,却因当时普寂健在且为朝野所宗,并无立竿见影之效。天宝四年(745年),神会被兵部侍郎宋鼎请入洛阳,再作《南宗定是非论》和《显宗论》,才使慧能的“曹溪了义大播于洛阳”,神会的“荷泽顿门派流于天下”。为了巩固慧能的禅宗六祖地位,神会特在洛阳荷泽寺为慧能建树真堂,并分别在该寺和滑台大云寺、邢州开元寺树立由宋鼎撰文、史维则书丹的《能大师碑》,以垂永远。神会所以要选这三座大寺为慧能立碑,一是因为他晚年一直住持荷泽寺,弘扬慧能之学并创立了“荷泽顿门”,又称荷泽宗;二是他曾首在滑台大云寺设无遮大会,为慧能力争六祖之位;三是邢州开元寺曾为禅宗二祖慧可的传钵之地,堪称禅宗祖庭之一而影响深远。

慧能作为中国禅宗六祖的地位经神会力争确立后,其座下弟子又分为荷泽、青原、南岳三大系统。唐德宗时楷定禅门宗旨时,虽曾明确神会为禅宗七祖,其法统为荷泽宗,但仅三传便告中绝。青原行思传石头希迁,再传天皇道悟、药山惟严等,残唐五代时从天皇道悟门下衍生出由云门文偃开创的云门宗、玄沙师备及法眼文益等开创的法眼宗、洞山良价和曹山本寂幵创的曹洞宗;南岳怀让传马祖道一,再传百丈怀海,残唐五代时其门下沩山灵祐及仰山惠寂开创了沩仰宗、黄檗希运及临济义玄开创了临济宗。云门、法眼、曹洞、沩仰、临济五宗,即所谓中国禅宗的“一花五叶”。其中,云门、法眼、沩仰三宗至北宋初即告中衰,只有曹洞、临济二宗久传不衰,但曹洞宗远不如临济宗发达,所以北宋时即有“临天下,曹一角”之说。

会昌五年(845年),唐武宗敕令灭佛,仅许在长安、洛阳二京各留寺两所,僧各三十人。天下各州城留寺一所,僧二十、十、五人不等。其他各寺限期拆毁,僧尼立即还俗。由于此举彻底破坏了寺院经济,使得中国佛教元气大伤,依靠国家供养的天台、三论、唯实、华严、净土、律、密等宗均遭致命打击而一蹶不振。此后逐渐复兴的中国佛教,基本上便成了主张"农禅并重,一日不作,一日不食"的禅宗天下。在残唐五代这一中国佛教的恢复期内,出自邢州一带的禅宗大德则有籍贯邢州钜鹿县(今邢台市巨鹿县)、荷泽宗开山神会的嫡传弟子行觉;出家于内丘鹊山、受戒于邢州开元寺、禅悟于马祖道一再传弟子招贤景岑座下的恒通;籍贯清河(今邢台市清河县)、得道于德山宣鉴门下弟子岩头全奯的诲机,籍贯邢台县,得道于石头希迁三传弟子投子大同的岩俊。

邢台父老历来口传:“唐修寺,宋修塔”。据地方志乘记载,今邢台市辖地寺院大多创建、重修于隋唐五代时期。其中,邢台城内(即隋唐五代北宋邢州治所)有开元寺、天宁寺、净土寺;邢台县(隋唐五代北宋之龙冈县,宣和二年改名邢台县)域内有西黄村圣水寺、太平村兴福寺、时村建福寺、净峪寺、南会村古定光佛寺、皇寺村玉泉寺、尚汪村下井寺(又称宁照寺)、浆水村灵岩寺、石兰峪龙泉寺;沙河县有寺庄漆泉寺、城内梵爱寺、南王村建福寺、丈八村延庆寺、东葛泉村葛泉寺、权村功德寺;南和县有阎里村广胜寺、善友桥千佛寺;平乡县有八辛庄寺;广宗县有北孝路青龙寺、牛家寨钟楼寺、尹村莲社庵;巨鹿县有城内三明寺、任李花窝弥陀寺、大留庄兴福寺;隆尧县(由原隆平、尧山二县合并)境有尧山隆兴寺,景福村安乐寺、北楼村永康寺、尹村尊善寺、王伊村大唐帝陵光业寺、任村明院寺、阎庄崇兴寺、西董村兴福寺;内丘县境有河渠村宝泉寺、垒东村兴福寺、常丰村天宁寺、尹村真原寺、张麻村龙泉寺、北阳店义重寺,张村千佛寺、辛汪村崇福寺、神头村妙音寺;任县境有台南村清凉寺、颜解村西明寺、北冯村洪教寺(唐名勤息院)、北阳固村八宝寺;清河县境有隆兴寺(隋名宝融寺)、龙行寺;宁晋县境有县城华祝寺、兴宁寺、李村寿圣寺、曹庄兴佛寺、中近村华岳寺、王近村华严寺、安上村云台寺(唐名普照庵)、靳村开元寺、大昭村兴福寺、河渠清河寺;临西境有下堡村净土寺、仓上村净域寺、龙潭村龙潭寺;南宫市有城内兴复寺、普彤寺、定觉寺和城西北七里石佛寺、高村报恩寺;威县境有城北青龙寺、延寿寺、经镇法云寺;临城县境有善利寺;柏乡县境有赵村玉台寺、城内崇光寺。但毫无疑问,这只是隋唐时邢州一带创建、重修寺院的一部分而非全数。

由于时代久远,又曾迭遭“三武法难“及其他天灾人祸,隋唐五代时期在邢州一带建筑的砖木结构佛塔今已无存,但石质的塔式经幢尚有所遗,如邢州开元寺的唐十六面幢、后梁幢,临城县的唐镌五女塔等。

4、宋金邢州到元顺德府之佛教

中国佛教到北宋,就其整体而言,香火繁盛,规模甚大。据不完全统计,当时全国寺院多达四万多处,僧尼43万,私度者还不在此列。出家僧人中虽有相当数量报国无门的士大夫,但更多的还是出身于社会低层的贫苦百姓。就其宗派而言,则是禅宗一枝独秀,禅与佛几乎成了同义语,其他如天台等宗不过勉存香火而已。但宋禅绝非唐禅的简单恢复,而有其新的风格和特点,其主要表现就是各种名目的《灯录》,《语录》大量出现,改变了禅宗“不立文字”,“直指人心”的传统,由“无字禅”转变成了“文字禅”。若就宋禅各宗而言,沩涝仰、法眼二宗在北宋初便已湮灭。云门宗北宋初尚称活跃,至北宋中叶亦风光不再。籍贯恩州(今邢台市清河县)的云门宗第八世高僧宗演,就活跃于这一时期。曹洞宗虽法系绵延,代有传人,而势力甚微。所以宋禅真正兴隆者仅临济一宗,因有“临天下,曹一角”之说。若就佛教的社会影响而言,由于自宋太祖赵匡胤始,北宋诸帝除徽宗曾短暂排佛外,均推行了大力支持佛教发展的政策,因而佛教理论不仅渗透到了儒家内部,成为理学的部分思想基础,而且深入社会各个阶层,“虽深山穷谷中妇人女子,皆为之感”,甚至“有沦肌洽髓,牢不可解者”。

北宋邢州一带佛教发展的主要建筑标志,一是宋太祖赵匡胤登基不久,即动用国帑大规模重建的清河县城南关的隋宝融寺及舍利塔,并将其改名为隆胜寺;二是自宋仁宗宝元二年(1309年)开工,至嘉祐七年(1062年)竣工,由僧人师安、用实等主持,历经二十四年苦心创建的邢州开元寺大圣塔。顾名思义,大圣塔乃是为纪念被晚唐五代直至北宋朝野认为是观世音菩萨化身的泗州大圣、亦即僧伽大师而建。由此亦可见当时邢州僧俗两界对救苦救难的观世音菩萨信仰之深。据镌立于北宋大观四年(1110年)十月的《敕赐开元寺圆照塔记》,宋徽宗当年曾应开元寺主塔僧云祥之请,敕改大圣塔名为圆照塔。

邢台城内净土寺原有建隆三年(962年)重修该寺的《邢州净土禅院碑》;天宁寺则在政和年间重修后,被宋徽宗敕额改名为天宁万寿禅寺。另据地方志乘记载,创建或重建于北宋邢州一带的著名寺院还有邢台县的凌霄寺、玉山寺、福延寺、圣觉寺、龙华寺、宁国寺;沙河县的峰峦寺、广教寺、温泉寺;南和县的清佛寺;平乡县的常乐寺、清凉寺;巨鹿县的三明寺;内丘县的经阁寺、兴化寺、洪济寺、罗汉寺、崇胜寺、元施寺、崇教寺、崇兴寺、建福寺、普利寺;任县的寿圣寺、观音堂;广宗县的崇宁寺;临城县的普利寺;宁晋县的清河寺、兴宁寺、开元寺;新河县的保宁寺.崇胜寺;南宫县的洪济寺、庆和寺、报恩寺等数十所。

金王朝的最高统治者是女真人中的完颜家族。北宋靖康元年(1126年),首都汴京沦陷,徽.钦二帝被金兵俘虏,北宋灭亡,史称“靖康之耻”。自此,邢州一带进入金王朝统治之下,历经金太宗、熙宗,海陵至世宗、章宗、卫绍王、宣宗、哀宗八朝110年,归入蒙元王朝版图。金代帝室崇拜、支持佛教,始于金太宗时,至金世宗时达到鼎盛阶段。金邢州一带创建或大规模重修的寺院,邢台县有玉泉寺、资福寺、圣觉寺、宁国寺、太平寺、万寿寺,南和县有清泉寺、增(兴)福寺、圣寿寺,平乡县有普照寺,广宗县有普应寺、建福寺、建宝寺、璞公庵,任县有灵光寺、洪教寺、八宝寺、神佛寺、西明寺,巨鹿县有福圣寺、圣寿寺,内丘县有崇圣寺、崇福寺,南宫县有普明寺.新河县有保宁寺,唐山、隆平二县即今邢台市隆尧县有福圣寺、崇福寺,柏乡县有神应寺,宁晋县有连山寺,而这些寺院十之八九创建于金世宗大定年间(1161一门89年)。

金章宗明昌元年(1190年),曹洞宗第十四代祖师万松行秀自邢州净土寺移锡金中都燕京(今北京)万寿寺。明昌四年(1193年),行秀奉金章宗之命于内殿说法,获赠锦绣大僧祗衣。承安三年(1197年),行秀奉敕住持京西仰山栖隐寺,传续曹洞宗第十一代祖师青州希弁、第十二代祖师灵岩法宝香火。泰和六年(1206年),行秀于栖隐寺向到西山秋猎的金章宗进献诗偈,比金章宗若成汤,而自比若辅周文王、周武王之吕望(即姜子牙)。金章宗大喜之下,遂因行秀之名而改西山将军竭名为“独秀峰”,尊行秀为国师。至此,行秀不但是金王朝统治之北中国的曹洞宗主,也是当时唯一获得国师之尊,受到金章宗最高礼遇者。

蒙元灭金于天兴三年(1234年),邢州一带正式归入蒙元统治版图,即始于此。但大元王朝入统中原,正式创建的标志,则是刘秉忠团结邢州幕僚集团,辅佐忽必烈丕基幵国,建元中统(1260年),改元至元(1264年),定鼎大都(今北京),名国为“大元”。创建大元王朝的蒙古贵族崇信佛教,始于元太祖成吉思汗。佛教成为大元王朝的国教,则始于元世祖忽必烈。忽必烈即位之初,就奉藏僧八思巴为帝师,管理全国佛教,参赞军机兼领藏区政务。此后,继八思巴出任帝师的藏僧尚有多人。终元之世,每帝即位之前,必从帝师灌顶受戒。元王朝蒙古贵族对于汉传佛教的崇信和支持,则直接得益于邢州天宁寺僧子聪即刘秉忠倾毕生精力,对忽必烈创建元王朝的辅弼之功。正因如此,元邢州即顺德府一带的佛教才在元王朝最高统治者的格外垂青下,得到了继佛图澄襄国弘法之后的又一次大发展。尤其是邢台城内的净土、天宁、开元三大寺,还成了佛教曹洞宗、太保宗、大幵元宗的续灯或开山祖庭。其中,邢台净土寺成为曹洞宗的续灯祖庭,始于高僧万松行秀在该寺开创的“行从福智立.贯彻八环中,化统三千界,宏开洞上宗”二十字法脉。据有关文献记载,行秀被尊为曹洞宗第十四代祖师,是在他成为金王朝国师之际。但在蒙元铁骑灭金之际,他又以高深的佛学修养得到了蒙古贵族的崇高礼遇。元太宗元年(1229年),他的俗家弟子耶律楚材因扈从成吉思汗西征之功,被窝阔台汗任命为怯薛必阇赤长即中书令,主管中原政务。耶律楚材尊师之教,变出世法为住世法,提出“以儒治国,以佛治心”的政治主张,深得窝阔台汗赞同。次年(1230年),窝阔台汗特尊楚材之师行秀为万松老人,并赐佛牙一枚给行秀,命其住持燕京万寿寺。万松之号,即因行秀在邢台净土寺筑有万松轩而得。元太宗四年(1232年),年近古稀的行秀特率燕京僧道,朝拜窝阔台汗于官山九十九泉(今内蒙察哈尔右翼中旗之南)。窝阔台汗因而下旨免除了僧道徭役,使得归服蒙古统治者的汉地僧道越来越多。元太宗八年(1236年),行秀又奉窝阔台汗之命,与侍读大臣札忽笃、临济宗主海云等高僧一起,选经考试汉地僧人,并被蒙古汗庭奉为国师。

行秀在邢台净土寺所传曹洞法脉得以流布全国,一是得力于元王朝的统一全国,二是得力于其诸弟子的矢志弘法,尤其是福裕雪庭等僧住持禅宗祖庭少林寺、管理汉地僧务的崇高地位。据考证,行秀的法嗣主持少林寺始于金兴定年间(1217-1224年)的东林志隆,继之者为木庵性英,入元后则有乳峰德仁、雪庭福裕.林泉从伦等。《禅门日诵》所载“曹洞宗源流谱”说:“青原思迁俨晟价,膺丕志观玄青俱,楷觉辨宝体满秀,福泰遇才严改斌,从载书传少室旨,价传至书二十四”。据此可知,曹洞宗上承青原行思、石头希迁、药山惟俨、云岩昙晟一系,至曹山本寂、洞山良价开山立宗起,下传云居道膺、同安道丕、同安观志、梁山缘观、大阳警玄、投子义青、芙蓉道楷、静因自觉、青州一辨、大明僧宝、王山僧体、仙岩如满而至万松行秀共十四世祖。再后,则十五世祖雪庭福裕、十六世祖灵隐文泰、十七世祖还源福遇、十八世祖淳拙文才等灯灯相续,均出自万松行秀法系。换言之,自元太宗四年(1232年)雪庭福裕奉命住持少林始,到息安义让住持该寺至后至元六年(1340年)止,少林寺作为禅宗暨曹洞宗之祖庭,其宗主均为万松行秀的法子法孙一脉传承,直至清末。由此,亦可见万松行秀对禅宗传承的贡献之大、邢州净土寺对中国佛教的影响之远。

若就万松行秀对金元佛教的影响而言.还不仅如此。他的另一高足、俗籍邢台县庞马村的至温其玉与刘秉忠少相好,同为僧,且曾与刘秉忠一起随侍忽必烈潜邸三年,参赞军国大事。元宪宗四年(1254年),刘秉忠奉命规划营建元上都(即开平城).特在城中兴建被称为天宫的大龙光华严寺,并奏请忽必烈任命至温为该寺第一代住持。忽必烈准其所请,并由元宪宗赐至温以“佛国普安大禅师”之号,委其总摄关西五路、河南、南京等路、邢、洺、磁、怀、孟等州僧尼事,使至温成为中国北方汉传佛教的领袖。元宪宗六年(1256年)正月,至温奉命和临济宗宗主海云一起,在昊天寺举行资戒大会,普度众僧。元宪宗九年(1259年),僧、道两教为争“唯我独尊”之地位,发生激烈冲突。至温和同学福裕作为汉传佛教领袖,奉命与帝师八思巴一起出席在和林举行的大辨论,以剖决真伪,获胜后迫使樊志应等十七名道教代表在至温住持的大龙光寺落发为僧,道宫复为佛寺者二百三十所(或言“以千百计”),焚毁道教伪经四十五部。

俗籍邢台县静安村的刘秉忠作为元王朝开国的第一功臣,二十三岁时于邢台天宁寺从虚照宏明出家为僧,法名子聪。次年,子聪被临济宗高僧海云推荐给了蒙古王子忽必烈,留侍潜邸。元宪宗二年(1252年)五月,虚照圆寂。次年春子聪得到蒙古汗庭允准和忽必烈全力资助,特在邢台天宁寺内为其恩师虚照起建舍利塔。中统五年(1264年),元世祖忽必烈诏命子聪“建议国号,定都邑,颁章服,兴朝仪”。子聪乃为忽必烈拟定国号“大元”,选大都(今北京)为国都。忽必烈准其所奏,并于当年八月改元“至元”,诏告天下,大元王朝正式建立。子聪亦因翰林学士王锷之奏,奉命还俗为官。忽必烈在任其为光禄大夫太保参领中书省事的同时,赐其名曰“秉忠”,时年四十九岁,而其为僧计二十七年。至元年(1274年)八月,刘秉忠如高僧书偈后,坐逝于上都南屏山静舍。次年正月,忽必烈追赠刘秉忠为太傅仪同三司,谥文贞。元仁宗皇庆二年1313年),元王朝又追赠刘秉忠为推诚协谋、同德翊运功臣、太师开府仪同三司、上柱国赵国公、常山王,并于延祐六年(1319年)八月在邢台天宁寺为刘秉忠之师树起了《天宁寺虚照禅师明公塔铭》碑,而虚照在该寺所传“宏子友可,福缘善庆,定慧圆明,永宗觉性”的十六字法脉,亦被中国僧俗两界尊奉为“太保宗”,灯灯相续。

大开元宗则由曹洞宗高僧万安广恩开创于邢州大开元寺。广恩俗籍洛水(今邢台市威县)张华里,青年时于经镇法云寺出家,于邢州开元寺受具足戒后为大僧。元太宗三年(1231年),广恩应邀住持邢州开元寺后,曾倾十年之力修复圆照塔,僧俗两界皆奉其为观音菩萨化身,尊称其为“贾菩萨”或“万安祖师”。广恩在邢州开元寺兼传曹洞、临济两宗,并著《白莲集》,开净土道场,陆续度僧授戒近万人。其中,他弘传曹洞宗的法谱共三十二字,弘传临济宗的法谱共四十字,而其所传曹洞宗又被尊称为“大开元宗”、“贾菩萨宗”。乃马真皇后称制二年(1243年),广恩圆寂。海迷失皇后称制元年(1249年),忽必烈应刘秉忠之请,禀由蒙古汗庭颁敕,特在邢州开元寺为广恩起建舍利塔。中统元年(1260年),登基称帝的忽必烈敕改邢州开元寺名为大开元寺,圆照塔名为普门塔,赐广恩以“弘慈博化大士之号”,命其开创之宗名为“贾菩萨宗并由朝廷为其任命宗摄提点、僧录、判正、都纲等职,由太傅刘秉忠、大丞相史天泽、宣政院使答失蛮以次提调。至元十三年(1276年)春,忽必烈又命时任国师兼江南释教都总统的杨琏真伽召集全国高僧至邢州大开元寺,由太子真金、太子妃阔阔真为大护法主,举行了中国佛教史上规模空前绝后的资戒大法会,戒度僧尼十万多人。元贞元年(1295年),真金之子铁穆耳即位后,敕命宣政院使答失蛮“仍旧提调大开元一宗,直隶宣政院,释教都总统所毋得管领”,以示忽必烈、真金、铁穆耳祖孙三代对邢州大开元寺的眷注之隆,以及大开元宗在元代佛教界地位之特殊。

由于邢州净土、天宁、大开元三寺在元代汉传佛教中的崇高地位之影响,邢州一带的佛教发展十分兴旺,堪称佛图澄弘法后的又一鼎盛期。而其最为显著的物化标志,便是在前朝佛寺大多得到扩建、重修的同时,又新创建了一批著名佛寺。仅据乾隆《顺德府志》等地方志乘记载,邢台县有高綦寺、禅林寺、龙华寺、石兰寺、普照寺、板馆寺、洪罗寺、洪福寺,沙河县有安庆寺、圆通寺、禅化寺、僧仪寺、石佛寺,南和县有白佛寺、金刚寺,广宗县有钟楼寺、文殊寺、南昌寺,内丘县有梵云寺、清凉寺、观音寺、大觉寺、洪福寺、三明寺,任县有广化寺、圆圣寺,巨鹿县有弥陀寺、隆钜寺,唐山县有乐善寺、观音寺、隆圣寺、弥陀寺、崇善寺,新河县有兴国寺,崇宁寺,兴教寺、福圣寺、观音寺,宁晋县有报恩寺、福寿寺、元塔寺、白佛寺、福胜寺,清凉寺、天池寺,威县有兴国寺、法云寺,南宫县有重兴寺。

5、明清顺德府之佛教

明太祖朱元璋早年曾岀家为僧的经历,使他在建国之初就对汉传佛教持全面支持态度,这也是禅、净、律、天台、贤首诸宗均能在明初得以恢复发展的主要政治原因。此后明代诸帝绝大多数是在推崇宋明理学的同时,兼崇佛教。以“儒家为主,佛道辅翼”为意识形态结构,使得明代政治上的中央集权君主专制空前强化,文化上的儒释道三教融合达到很高的程度。明王朝充分吸收历代佛教管理体制方面的成功经验,比较有分寸的利用和控制佛教,既不因崇拜支持而使其发展过度,又不因规范管理而对其造成摧残,因此才使明代佛教基本呈现为一种平稳发展状态。

清王朝的佛教政策几乎完全承袭于明代。在对佛教的管理上,清王朝依照明代的僧官制,在朝廷设僧录司,所有僧官都经礼部考选,由吏部委任。各府、州、县僧官则由各省布政司遴选,报呈礼部授职。自上而下所有僧官的职别名称,亦与明代无异,即府设僧纲,州设僧正,县设僧会。但自道光二十年(1840年)鸦片战争爆发后,由于中国社会及佛教自身发展中的诸多原因,佛教作为一种宗教文化,开始进入萧条期。就中国社会发展而言,民族危机日趋严重,迫使有识之士不得不把目光投向西方,使得西方的近代科学、哲学乃至宗教开始对中国青年知识分子产生极大的吸引力。佛教却因无助于解决迫切的社会问题,逐渐遭到人们的鄙视、冷落乃至淡忘。就佛教自身的发展而言,佛教理论的过分世俗化、僧尼佛学修养的不断下降,又导致了佛教理论的停滞和宗派的流于形式,使得当时的僧团队伍根本无力承担振兴佛教之使命,只好与道教、民间宗教交相为伍,甚至把主要的法事活动转移到了为世俗百姓追求现世利益如祛病消灾.增福添寿、保子佑孙、超度亡灵、提供宗教服务上。或者说,清代佛教的迅速庸俗化,不但最终动摇了其自身崇高的宗教地位,也逐渐失去了令人信服的感召力。

明清顺德府一带的佛教基本上就是在上述的历史大背景下,沿着上述的历史脉络而发展的。但由于佛教文化在此特有的深厚积淀,又使这里高僧辈出,倾尽心力为振兴渐趋萧条的中国佛教频开新篇。其中,首屈一指的则非小山宗书莫属。宗书俗籍顺德府南和县(今邢台市南和县),明正德九年(1514年)出家于邢台幵元寺,为大开元宗祖师广恩座下第十一代传人。此后他曾先后游学住持嵩山少林寺、燕京兴德寺,洛阳天庆寺、山西五台山。自嘉靖二十三年(1544年)始,宗书开始住持燕京宗镜庵,静心修禅,一些佛教典籍因称他为“宗镜小山”。自嘉靖三十一年(1552年)至三十四年(1555年),少林僧众接连三次敦请宗书前往嵩山,住持少林寺,均被其辞谢。嘉靖三十六年(1557年),当时任河南巡抚的都御史吴山与少林耆宿再次秉诚礼请宗书住持少林时,他才为了重振几近寂没的曹洞宗风,毅然赴礼部领命赴任。自此至嘉靖四十五年(1566年),经过宗书的十年苦心经营,不但使颓败不堪的少林祖庭焕然一新,且使曹洞法门再次振兴于全国。由明入清,流布于江南各地的曹洞宗诸缘法系、云居法系、寿昌法系、博山法系、鼓山法系、东苑法系,便都出自于宗书法脉。

无极明信俗籍明顺德府沙河县(今邢台沙河市),八岁时出家于邢台天宁寺,为太保宗开山祖师虚照座下第代传人。明信而立之后,开始游学,并在燕京延寿寺得临济宗第二十五祖翠峰德山亲传印可后,入住京西吉祥禅院,以常养为怀。另据《贤首宗乘》,明信还曾随鲁庵普泰潜心学习贤首教旨二十余年,深得其要,并由其弟子雪浪洪恩继承后,渐传江南。万历元年(1574年)前,年近花甲的明信曾自燕京回邢台天宁寺凭吊祖塔,并应天宁寺僧之请,为太保宗续订“智能广达,妙用无方,蕴空实际,祖道崇香”十六字法脉。据此可知,明信不仅对弘扬、传承曹洞、临济二禅宗贡献颇大,而且继往幵来,对贤首即华严宗亦有重新振作之功。

海宽涵宇俗籍顺德府内丘县(今邢台市内丘县),出家于内丘都城寺即圆津庵,后游学于嵩山少林,从住持慧喜心悦参禅,饱受钳锤,方得印可,成为曹洞宗第二十八世传人。崇祯十二年(1639年),慧喜圆寂。自当年七月海宽接受礼部任命,成为少林寺住持起,至崇祯十七年(1644年)明王朝灭亡,少林寺风沙迷月,梵宇穿云,一直都处于兵慌马乱,改朝换代的社会大动荡中。临危受命的海宽只能在兵火之余,团结众僧勉力维持禅宗祖灯不灭,静观时变。顺治三年(1646年),定鼎北平(今北京)的清王朝根据河南地方官员的咨保公文,决定为海宽换发委任书。时在京城观风的海宽以有足疾,托辞不受,却在回归嵩山后多方结缘募资,重建少林,再振禅风。同时,海宽还竭其心力,考证编撰出了《释氏源流五家宗派世谱定祖图》,开始主持佛教界的拨乱反正。顺治十四年(1657年),清王朝礼部根据河南地方官府和少林僧众的一再保举再次行文,任命海宽为少林寺第二十八代传法住持。当年四月初八佛诞日,接受任命的海宽在少林主持法会,登堂说法,面对着“一堂风冷淡千古”的萧条局面,决心大集法众,中兴祖庭。三年之后,他便使少林僧众重又发展到了六百多人。康熙二年(1663年),海宽在初祖庵主持大法会,并满怀希望的继福裕为少林演续的七十字法谱之后,又续订了一百二十字法谱。次年,海宽引身告退,把少林寺住持之职交与其弟子纯白永玉。但清王朝并未采纳海宽对其弟子永玉的推荐,任命永玉出任少林寺住持。所以,海宽也就成了少林寺有史以来,最后一位由朝廷任命的传法住持。

通理达天俗籍清新河县(今邢台市新河县)苏田村,十岁时于本县慈明庵岀家为僧,旋赴本县东关十方院学习经论。康熙五十九年(1720年),二十岁的通理游学燕京,礼拜潭柘山岫云寺方丈德彰为师并受具足戒,开始精研律部。雍正三年(1725年),通理又于京北香岩寺随不二老人研习《法华》,得到印可。此后他还曾随洞翁律主研习南山之律,随永祥有祖研究佛法秘要,随有章元焕研习华严经义,最终成为有清一代中兴华严宗和律宗的著名高僧。通理曾先后应邀弘法、住持北平万善寺、遗光寺、嘉兴寺、善应寺、香界寺、拈花寺,培养僧才不可胜计。乾隆十八年(1755年),通理奉命管理僧录司印务,并兼圆明园佛楼行走之职,入清字经馆助章嘉国师校译满文藏经,得到乾隆帝亲赐紫衣,成为乾隆帝的御前高僧。乾隆四十五年(1780年)秋,西藏班禅六世贝丹意希晋京祝贺乾隆帝七十大寿,特与通理一起为乾隆帝诵经赞呗,并在听通理畅论佛法大义和奥妙之旨后,向通理敬献了香帛曼达等礼物,乾隆帝因封通理为阐教禅师。通理作为知识渊博,圆融诸宗的一代高僧,著作等身,不但有《楞严指掌疏》等佛学著作八种三十五卷传世,且曾用心核对过《宗镜录》及教乘诸书,还曾为《莱根谭》的再版作序推介,以广流传。

乾隆《顺德府志》在论述释、道二教在顺德府一带的发展状况时说:“琳宫梵宇,所在多有。创建例有明禁,而已成者未之或毁,良有深意。曾南丰云:彼之所以盛不由此,所自守者衰欤!士君子能使儒风丕振,理学昌明,彼二氏者任其伏间隐澳,谈元悟空,俱无足为世道人心患,固不系乎寺观之有无尔。”此论简明扼要,颇中明清两代佛教政策之肯繁。该书还记载,当时邢台县计有寺院三十二所,创建于明清两代的有温泉寺、普济庵、净圣庵、宝寿庵、惠济庵,重建或重修于明清两代的有幵元寺、观音寺、洪罗寺、高綦寺、温泉寺、圣水寺、下井寺、玉泉寺、圣果寺,海会庵等;沙河县计有寺院二十所,创建于明清两代的有普陀寺、中阳寺、迎恩寺、重阳寺、准提庵,重建或重修于明清两代的有三教堂、梵爱寺、漆泉寺、净峪寺等;南和县计有寺院二十四所,创建于明清两代的有城内圆通寺、西郭寨圆通寺、张村观音寺、澧水桥观音寺、镇洛观音寺、德胜寺、慈云庵及四座观音堂、白衣庵,重建或重修于明清两代的有慧炬寺、广胜寺、白佛寺,金刚寺、石佛寺、清泉寺、增福寺、清佛寺、圣寿寺、普润寺、水月寺等;乾隆《顺德府志》所记平乡县仅有寺院五所,光绪《平乡县志》所记该县寺院为十二所,创建于明代的有兴教寺、洪福寺、白佛寺、永兴寺、石佛寺、北福圣寺、华明寺,清代该县又创建了准提寺和尼庵一,观音堂三;重建或重修于明清两代的有福圣寺、普照寺、兴固寺;广宗县计有寺院十二所,创建于明清两代的有石佛寺二,永安寺,重建或重修于明清两代的有崇宁寺二、三教寺、青龙寺、永安寺、石佛寺及璞公庵、董里庵、月莲庵等佛教道场;巨鹿县计有寺院二十三所,今据嘉靖《顺德府志》、光绪《钜鹿县志》综合考证,可知创建于明清两代的有崇善寺、白佛寺,金阁寺,重建或重修于明清两代的有观音寺、镇午寺、三明寺、弥陀寺、兴福寺等;内丘县计有寺院三十八处,今可确考曾经明清两代重建或重修的有经阁寺、崇胜寺、清凉寺,圣寿寺,义重寺、延庆寺、梵云寺、千佛寺、圆津庵等,竹如庵、仁济庵、万寿庵则创建于明;明清时的唐山、隆平二县今已合并为邢台市隆尧县,今据乾隆《顺德府志》、雍正《畿辅通志》综合考证,明清时该二县计有寺院十二所,重建或重修于明清两代的有石佛寺、尊善寺、洪福寺、圣寿寺、崇兴寺、等相寺、兴福寺、明院寺等;任县计有寺院十四处,创建于明的仅古庵寺一所,其他如崇胜寺、清凉寺、白佛寺、广化寺、灵光寺、西明寺、洪教寺、八宝寺、神佛寺、圆胜寺、寿圣寺、观音堂、圣水庵等均在明清两代经过重建或重修。

另据民国《宁晋县志》,当时宁晋县计有寺院三十一处,重建或重修于明清两代的有崇修寺、华岳行宫、华严寺、三教寺、石佛寺、清河寺、开元寺、胜福寺、兴宁寺等,创建于明清两代的有南禅寺、兴龙寺、风化寺、圆觉寺、大士庵、观音院等。

据《清河文史辑览》,今邢台市清河县原有寺院十余所,曾重建或重修于明清两代的有隆兴寺、刘家村观音寺、石佛寺、龙行寺、法云寺、西赵庄古佛寺、代家屯古佛寺等。

据民国《新河县志》,当时新河县原有寺院二十余处,创建于明代的有慈光寺、永庆寺、净业庵、慈明庵等。重建或重修于明清两代的有石佛寺、兴国寺,保宁寺、圣全寺、崇胜寺、兴教寺,观音寺等。

据明、清各版《南宫县志》综合考证,今邢台南宫市原有寺院三十余所,曾重建或重修于明清两代的有普彤寺、洪济寺、兴复寺、庆和寺、报恩寺、重兴寺、法灵寺、永法寺、泰兴寺等。

据雍正《畿辅通志》等文献考证,今邢台市威县明清时重建或重修的著名寺院有青龙寺、延寿寺、兴国寺、法云寺、崇馨寺等,今邢台市临西县明清时重建或重修的著名寺院有净域寺、圆觉寺、观音寺、宝泉寺、多福寺、石佛寺、慈航院等,今邢台市柏乡县明清时重建或重修的寺院有崇光寺、神应寺,通圣寺,弥陀寺、玉台寺等,今邢台市临城县重建或重修于明清两代的寺院有普利寺、鸾喜寺、草堂寺、天福寺、南泉寺、北泉寺等,创建于明清两代的有龙泉寺、宝峰寺、千佛庵等。

知识出处

《佛源僧脉第一流——邢台佛教文化》

出版者:方志出版社

本书从宏观处着眼、微观处入手,通过历史分期、高僧生平、寺院兴废,简要叙述了邢台这一特定地域内的佛教文化发展状况。精美的图片、流畅的文字,可以使读者既直观、又理性地了解到邢台佛教文化的精华所在,及其在中国佛教史中无可替代的重要地位。

阅读