1、太行深处文物村

| 内容出处: | 《太行山里的香格里拉——英談》 图书 |

| 唯一号: | 030720020220001773 |

| 颗粒名称: | 1、太行深处文物村 |

| 分类号: | K292.2 |

| 页数: | 4 |

| 页码: | 183-185 |

| 摘要: | 邢台县深山区路罗乡,有个小山村名叫英谈,四面环山,群山是它自然形成的第一道围墙。在当地高大的山峰叫崖,矮小的山头称垴,英谈村背靠北崖,面向雾垴。围村还有一道人工石头寨墙,高丈余,一色红砂岩石块砌成,像一条红腰带,把一百多户人家抱成一团。英谈因为地处深山,又无杂姓,便侥幸保存了下来。走在英谈街上,如同走进了历史,走进了童话世界,时间老人正在这儿打盹儿,使它与周围拉开了几百年的距离。富起来也没失去农民的本性,最好的证明是抗战期间,当时只有60户的英谈村就拉出去了一个排八路军,有7人成了革命烈士,所以这红楼组成的山寨是健康的,有血色的。 |

| 关键词: | 邢台市 英谈村 太行山 |

内容

邢台县深山区路罗乡,有个小山村名叫英谈,四面环山,群山是它自然形成的第一道围墙。在当地高大的山峰叫崖(音nie),矮小的山头称垴,英谈村背靠北崖,面向雾垴。围村还有一道人工石头寨墙,高丈余,一色红砂岩石块砌成,像一条红腰带,把一百多户人家抱成一团。

走东门,有一座石拱寨门,高约两丈,柞木大门三寸来厚,门楣上一行大字依稀可辨:大清咸丰七年九月吉日立。这是增修寨墙的日子,村落形成还要早,至少在明朝初年。村无杂姓,居民都姓路,鼎盛时三支四堂,曾是顺德府西首富,土地遍及冀晋交界处五县,据说收租时,粮食口袋可以从村口一直排到和顺县城。路家兼营商贸,店铺无数,从英谈走京上卫,一路不住别人旅店。咸丰年间冀南大灾,八九百饥民蜂拥而至,老掌柜大发慈悲,一概收容,派他们吃饱喝足修寨墙,替国家以工贷赈。到了清朝末年,三支四堂主人上学堂都迷上了书画,无心经商,才放弃外面的商务,回来专门务农。

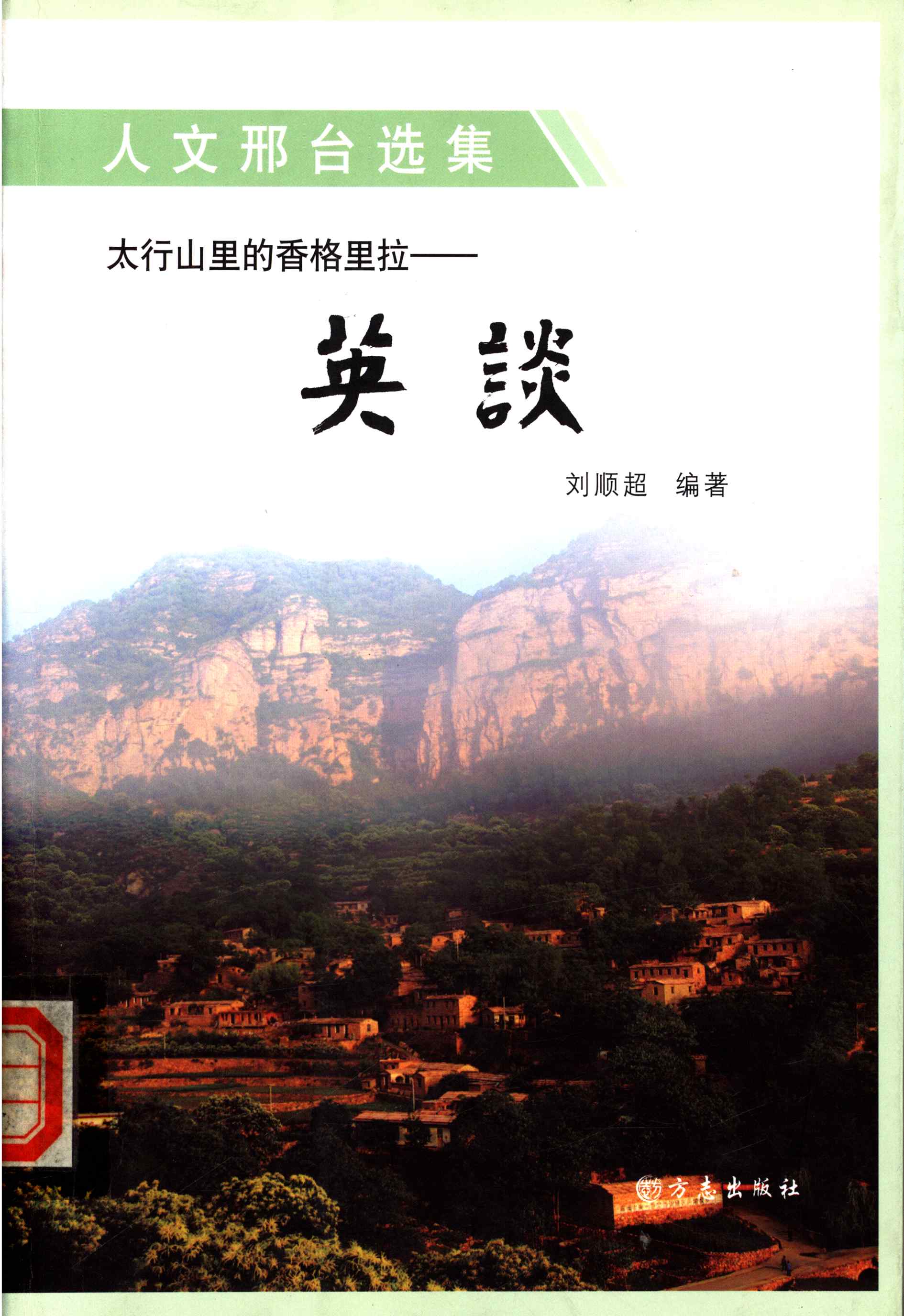

入寨进村,居民都是两三层红石楼房,层层叠叠,参差错落。房前屋后,树影离离,绿荫婆娑。整个村落像挂在山坡上的一幅国画,难怪天津美术学院把它选作教学基地,我就是受一位著名画家推荐,慕名而来的。

所有的楼房都依山而建,随坡就势,因为地形差异而千姿百态。比如村东头的德和堂,远看是一座三层楼房,从侧面走却是三座楼院,门都向西。三院之间之字形斜坡,边沿有精致的红石栏板,石榫相接,无丁点儿铁木。选看中间一院,大门出檐,前有明柱,后有屏风。正房五间,东西厢房,都是二层楼,南屋平房,不挡阳光。东楼内有石阶楼梯,连通上下两院。路林堂也都是二层楼,正房南墙东头压在一块巨石上,走近看石头上还打了一溜炮眼,原本是想用炸药崩开的,被颇具审美观点的主人制止了,这样便在红砖墙角留下了一块青石补铜线眼形的。中和堂西楼二层上,四扇大窗都是长方形的,各种木条排列组合,变化多端,看上去玲珑剔透,眼花缭乱。贵和堂的一面墙都是木头的,木门木窗,立柱板墙,上面雕刻了精美的鸟兽虫鱼,外面还有一条走廊,供人赏花观景。街南一家小院,外面看不起眼,内部装饰让人吃惊。前后院之间的屏风,是一整块化石板,高五尺,宽三尺,上面有自然形成的各种海洋生物的化石,放在奇石馆里会价值连城。这家主人大概没什么文物知识,一个细木雕刻的铺柜和一个同样精致的碗柜,随便放在当院任风吹日晒,不经意间拉开一个抽屉,里边还有不少记账的木牌,都是晚清的东西。石寨的南门上,也有许多精致的木雕和垂花流苏。换上别的村庄,这些东西经过文化大革命,破四旧,早就付之一炬,灰飞烟灭了。英谈因为地处深山,又无杂姓,便侥幸保存了下来。

由于建房随坡就势,院落之间的胡同也便成为一大奇观。夹在楼房之间,铺上石阶,步步升高,脚下是十八盘,头上是一线天。沿着胡同查看,所有的墙都磨石对缝,所有的墙角都垂直如线。惟独一个墙角是圆形的,村民叫官司楼。因为山区地皮金珍贵,盖房架屋就要有规矩,邻里间隔和前后滴水都有一定尺寸。胡同口这家贪心大,街门超出了常规,影响了交通,村民众议,大家动手就把他家大门的方角铲成了圆角,给众人立了个警示。

山民是智慧的,尽管地势高低不平,院落参差不齐,但是英谈村六七百年前就拥有了一套科学的供、排水系统。山泉自高而低引到各家各户,直达檐下灶前,伸手可舀。主街上还有一眼官井,泉眼水缸般粗,水质清澈甘冽,几百年没见干过。据说十年前还是半眼清水半眼鱼,山民们不吃鱼,舀出来又放回去,鱼老得都长了红须。家家也有下水道,洗衣洗菜的水有专线排下,泔水和粪尿舍不得扔,都担到地里做肥去了。

有一条小河穿村而过,当地人叫后沟,十年前还是常流水,河里有鱼有虾,这几年干涸了。河上有十八座桥,或宽或窄,如月如虹。还有人把一段小河用石板盖上,石板上建起了一座庄宅,起名桥院。街门朝北,进门有屏风,前院有精致的石槽、石灶,东墙根一棵老梨树,树干上粗下细,是杜梨嫁接的,接口处营养过剩,便粗壮起来。“七•七”事变后,蒋介石总统躲到中国的大西南,鹿钟麟主席也躲到河北省的西南角,钻进路罗乡,看中它的幽雅别致,这小小的桥院也便做了几天省府衙门。

走在英谈街上,如同走进了历史,走进了童话世界,时间老人正在这儿打盹儿,使它与周围拉开了几百年的距离。村西北角上保留着一处全村最老的石屋,是路姓的发祥地,它既不磨石对缝,也不雕梁画栋,山墙是乱石片堆起来的,它和山寨之间的差距,应该说就是路姓农民的发家史。路姓农民开始也和其它贫苦农民一样,只不过聪明一点,善于经营,也便先富起来。富起来也没失去农民的本性,最好的证明是抗战期间,当时只有60户的英谈村就拉出去了一个排八路军,有7人成了革命烈士,所以这红楼组成的山寨是健康的,有血色的。

(尧山壁)

走东门,有一座石拱寨门,高约两丈,柞木大门三寸来厚,门楣上一行大字依稀可辨:大清咸丰七年九月吉日立。这是增修寨墙的日子,村落形成还要早,至少在明朝初年。村无杂姓,居民都姓路,鼎盛时三支四堂,曾是顺德府西首富,土地遍及冀晋交界处五县,据说收租时,粮食口袋可以从村口一直排到和顺县城。路家兼营商贸,店铺无数,从英谈走京上卫,一路不住别人旅店。咸丰年间冀南大灾,八九百饥民蜂拥而至,老掌柜大发慈悲,一概收容,派他们吃饱喝足修寨墙,替国家以工贷赈。到了清朝末年,三支四堂主人上学堂都迷上了书画,无心经商,才放弃外面的商务,回来专门务农。

入寨进村,居民都是两三层红石楼房,层层叠叠,参差错落。房前屋后,树影离离,绿荫婆娑。整个村落像挂在山坡上的一幅国画,难怪天津美术学院把它选作教学基地,我就是受一位著名画家推荐,慕名而来的。

所有的楼房都依山而建,随坡就势,因为地形差异而千姿百态。比如村东头的德和堂,远看是一座三层楼房,从侧面走却是三座楼院,门都向西。三院之间之字形斜坡,边沿有精致的红石栏板,石榫相接,无丁点儿铁木。选看中间一院,大门出檐,前有明柱,后有屏风。正房五间,东西厢房,都是二层楼,南屋平房,不挡阳光。东楼内有石阶楼梯,连通上下两院。路林堂也都是二层楼,正房南墙东头压在一块巨石上,走近看石头上还打了一溜炮眼,原本是想用炸药崩开的,被颇具审美观点的主人制止了,这样便在红砖墙角留下了一块青石补铜线眼形的。中和堂西楼二层上,四扇大窗都是长方形的,各种木条排列组合,变化多端,看上去玲珑剔透,眼花缭乱。贵和堂的一面墙都是木头的,木门木窗,立柱板墙,上面雕刻了精美的鸟兽虫鱼,外面还有一条走廊,供人赏花观景。街南一家小院,外面看不起眼,内部装饰让人吃惊。前后院之间的屏风,是一整块化石板,高五尺,宽三尺,上面有自然形成的各种海洋生物的化石,放在奇石馆里会价值连城。这家主人大概没什么文物知识,一个细木雕刻的铺柜和一个同样精致的碗柜,随便放在当院任风吹日晒,不经意间拉开一个抽屉,里边还有不少记账的木牌,都是晚清的东西。石寨的南门上,也有许多精致的木雕和垂花流苏。换上别的村庄,这些东西经过文化大革命,破四旧,早就付之一炬,灰飞烟灭了。英谈因为地处深山,又无杂姓,便侥幸保存了下来。

由于建房随坡就势,院落之间的胡同也便成为一大奇观。夹在楼房之间,铺上石阶,步步升高,脚下是十八盘,头上是一线天。沿着胡同查看,所有的墙都磨石对缝,所有的墙角都垂直如线。惟独一个墙角是圆形的,村民叫官司楼。因为山区地皮金珍贵,盖房架屋就要有规矩,邻里间隔和前后滴水都有一定尺寸。胡同口这家贪心大,街门超出了常规,影响了交通,村民众议,大家动手就把他家大门的方角铲成了圆角,给众人立了个警示。

山民是智慧的,尽管地势高低不平,院落参差不齐,但是英谈村六七百年前就拥有了一套科学的供、排水系统。山泉自高而低引到各家各户,直达檐下灶前,伸手可舀。主街上还有一眼官井,泉眼水缸般粗,水质清澈甘冽,几百年没见干过。据说十年前还是半眼清水半眼鱼,山民们不吃鱼,舀出来又放回去,鱼老得都长了红须。家家也有下水道,洗衣洗菜的水有专线排下,泔水和粪尿舍不得扔,都担到地里做肥去了。

有一条小河穿村而过,当地人叫后沟,十年前还是常流水,河里有鱼有虾,这几年干涸了。河上有十八座桥,或宽或窄,如月如虹。还有人把一段小河用石板盖上,石板上建起了一座庄宅,起名桥院。街门朝北,进门有屏风,前院有精致的石槽、石灶,东墙根一棵老梨树,树干上粗下细,是杜梨嫁接的,接口处营养过剩,便粗壮起来。“七•七”事变后,蒋介石总统躲到中国的大西南,鹿钟麟主席也躲到河北省的西南角,钻进路罗乡,看中它的幽雅别致,这小小的桥院也便做了几天省府衙门。

走在英谈街上,如同走进了历史,走进了童话世界,时间老人正在这儿打盹儿,使它与周围拉开了几百年的距离。村西北角上保留着一处全村最老的石屋,是路姓的发祥地,它既不磨石对缝,也不雕梁画栋,山墙是乱石片堆起来的,它和山寨之间的差距,应该说就是路姓农民的发家史。路姓农民开始也和其它贫苦农民一样,只不过聪明一点,善于经营,也便先富起来。富起来也没失去农民的本性,最好的证明是抗战期间,当时只有60户的英谈村就拉出去了一个排八路军,有7人成了革命烈士,所以这红楼组成的山寨是健康的,有血色的。

(尧山壁)

知识出处

《太行山里的香格里拉——英談》

出版者:方志出版社

这是国内第一本介绍中国历史文化名村—英谈古寨的书。 作者在大量的第一手调查资料基础上,用自然环境、历史足迹、抗日伟业、红石建筑、窗棂艺术、路氏家族、 传说故事等章节,生动地介绍了太行山深山里英谈古寨的生态环境与建筑文化特色,揭示英谈路姓“三支四堂”家族在太行山的发展过程,在河北的迁徙和繁衍发展;把口传家史资料、地域文化传说、民俗民风和历史发掘结合起来, 展示冀商路家家族的创业历史。同时挖掘了八路军总部、冀南银行、129师在英谈古寨中的鲜为人知的故事。本书把作者本人拍摄的大量图片与通俗文字结合起来,采用古朴大方的设计版式,将太行山里的香格里拉展现在读者面前,是适于文化研究者、旅游者等不同层次的人士了解英谈古寨的理想图书。

阅读

相关人物

尧山壁

责任者