二 历史足迹

| 内容出处: | 《太行山里的香格里拉——英談》 图书 |

| 唯一号: | 030720020220001665 |

| 颗粒名称: | 二 历史足迹 |

| 分类号: | K928.6 |

| 页数: | 14 |

| 页码: | 37-50 |

| 摘要: | 英谈村子里保存着一些古碑刻。在斑剥的碑文中就有英谈之名,可以肯定地说,英谈村在明中期的时候就称之为英谈。乾隆年间,杨庄观音庙前一块石碑有英谈的村名,当时英谈写成“英滩”。为什么叫英谈,根据《邢台县地名志》的记载,英谈名称的来历,是因黄巢起义时在此扎过营盘,后由“营盘”读音转化而来。为进一步将英谈的地名来历调查清楚,在2006年时,民革邢台市委组成了一个调查组,就英谈村史对英谈村老人和村民进行了走访。通过调查和整理,调查组认为英谈名称的来历有三种说法。 |

| 关键词: | 邢台市 英谈 历史 |

内容

1、古寨名称的来历

英谈成为村名可以追溯到明清时期。村子里保存着一些古碑刻。在斑剥的碑文中就有英谈之名,可以肯定地说,英谈村在明中期的时候就称之为英谈。乾隆年间,杨庄观音庙前一块石碑有英谈的村名,当时英谈写成“英滩”。

为什么叫英谈,根据《邢台县地名志》的记载,英谈名称的来历,是因黄巢起义时在此扎过营盘,后由“营盘”读音转化而来。

为进一步将英谈的地名来历调查清楚,在2006年时,民革邢台市委组成了一个调查组,就英谈村史对英谈村老人和村民进行了走访。通过调查和整理,调查组认为英谈名称的来历有三种说法。

第一种说法,是与唐代末年黄巢所领导的农民起义有关系,这个说法也是流传最广的一个传说,基本上得到大家的认可,包括本村路家老人和邻村路家乡亲,都知道英谈村名和唐末农民起义军领袖黄巢有关。说:原先此村名叫“营盘”,是因黄巢军在此扎过营盘而得名,后来因地方读音相近而演化过来,慢慢地就读成了“英谈”。

唐代末年,中原发生了黄巢领导的农民起义,在太行山区有很多的传说故事和历史遗迹,特别是在邢台和左权两县、河北与山西交界处山区流传更广,而邢台县的路罗镇、白岸乡又是这些传说故事的集中地区。现根据《邢台县地名志》资料举例如下。

天明关:传说黄巢义军行军到此时,天已经蒙蒙发亮了,故村名天明关。

贺家坪:据传黄巢义军与官兵交战,胜利后在此和将士进行祝贺,故村名贺家坪。

血流峪:清代称血道峪,后改名血流峪。据传黄巢起义军与官军激战,在此相互厮杀,双方死伤无数,血流成河,将这里的山体石头都染红了。

朱温坪:据传黄巢义军在太行山时,他的一个将领朱温盘居在这里。在山坪带领将士演兵习武,后来人们将村名称之为朱温坪。

除邢台县境内的村庄与黄巢有关外,在与邢台县交界的山西和顺县也有和黄巢相关的村名,如黄巢驻扎过马队的村,得名“走马槽村”。黄巢养过马的村庄得名“圈马坪”。南天池村,也是因黄巢在此饮过马而得名。在黄巢岩还有“走马栈道”。一些山石景点也与黄巢起义传说有很大的关联。传说在黄巢峡有一大石柱,高20多米,名叫“擎天柱”。从另一个方向看这个石柱,又像一头狮子仰天长吼,当地人又叫这个大石柱为“仰天吼”。有传说在南天门外有一只狮子,屁股下坐着—只金蛤蟆。一天,玉皇大帝路过南天门,金狮子起身叩拜,金蛤蟆趁机跳出南天门,下界转为黄巢,大闹天下,消息传到天宫,玉皇大帝大怒,命金狮子下界擒拿。金狮子经过千辛万苦,终于在此处找到了黄巢,便一时得意忘形,仰天大笑。但它怎么也没有想到,就在这时,黄巢的军师卞律悄悄来到它身后,用道符将它定住了。从这些传说中可以看出,黄巢起义的历史史事在当地民间有一定的生命力,这些故事至今仍在广泛流传。

从这里的民间传说与故事,可以证实,唐末时黄巢义军在太行山一带进行活动的历史和传说,已经深植民心。所以英谈为黄巢“营盘”读音转化而来有一定的道理,长期以来也得到了当地百姓认同,这也给英谈增加了丰富的文化内涵和传奇色彩。

第二种说法,英谈地名来历是与当地的自然地理环境有关系。这个说法,当地年青人基本上不太清楚,就是现在的一些老者也是知之甚少。但此说法是有一定来历的,据原邢台市地名办公室主任翁振军先生介绍,上世纪八十年代初时,邢台市县对地名进行了一次地名大普查。他们在对英谈村进行地名调查时,当时有一些上岁数的老人说:“英谈以前有很多水溪,沟沟有水,在沟里还有很多的水潭,水沟两侧有高大的树木,一群群的鸟在此栖息,村子南边沟子常常有老鹰在水潭边喝水,人们叫此水潭为鹰潭。后来人们把潭边的村子也叫做鹰谭,因字的笔划较多,慢慢就写成‘英谈’了。”在南河沟现在还有个地名叫潭乜,在附近有一个小的山岭,如同石龟,村民称之为“金龟探水”。

根据现场的考察和对英谈周边环境的分析,英谈为鹰潭,这个说法也是有一定道理的。在很久远的时期,英谈的南河沟河水很大,而且南河沟河床时宽时窄,自上而下形成了许多落差,在英谈村边,河道变得比较平缓起来,在此积水为潭,现在仍有很多的水潭。沟的两侧有数百年的古栗树、核桃树、橡树,春天,这里鸟语花香,夏秋季节,地上散落着大量的核桃,橡子果及酸枣,引来了成群的鸟在此觅食,并飞落在水边汲水,至今如此,不过现已经很难看到老鹰了。

另有一说,更加神秘,是在古老的传说时期,这里经过地势造山运动后,形成了一个个瓮式的深潭,常常有神鹰来到这里栖息汲水。后来地壳变化时,神鹰就化成了一个个鹰岩。如今在英谈周围还有许多与鹰有关系的山岭名称,如雕乜、双鹰岩、鹰岩峰等等。

第三种说法见于互联网上游客的文章,说是在黄巢起义时在此开过英雄座谈会,后来取其简称为英谈。从座谈会这一词的来源看,英雄座谈会为现在的语言词句,故此说法不确。

英谈为营盘读音转化而来,或者说英谈建村时有水潭因栖鹰而名,都有一定的道理。前者为历史,从营盘转读为英谈显示出英谈古村落的文化厚重;后者为自然,英谈有与自然和谐的环境。

2、原始山民

考古调查资料证明,河北南部的太行山在很早以前就有了原始居民,与邢台县接壤的沙河有大面积的古动物化石,据研究,这些古动物生活的年代在5到10万年之间。

2009年,河北省进行了大规模的文物普查工作,在西部太行山区邢台县、沙河市、内丘县、临城县发现了28处旧石器时代的古文化遗址。据初步研究,邢台县所发现的旧石器遗址,距今已有二十万年左右。在路罗川的龙泉寺一带,发现有3000年以前的商代文化遗址,从发现的石器、陶器等遗物证实,夏商时期,在这里活动的先民已经掌握了高度的文明。

司马迁在《史记》中说,商代时,“祖乙迁都于邢”,并在邢地实现了商朝的中兴。西周时,邢台是周公四子的封国,即“邢国”,传说邢国之君邢侯为了抵御西部的山狄侵略,在浆水川一带筑"邢侯台”,营建夷仪城。

邢台西部山区,历来就是“依山凭险、形胜之地”为“百战之场”。在太行山发生了许许多多、大大小小的数百次战争。战国时期,七雄之一的赵国为了保护赵国的安全,于公元前333年开始筑建赵长城,《史记•赵世家》记载,赵肃侯"十七年围魏黄,不克。筑长城”。后来,司马迁又在《史记•匈奴列传》中说:赵武灵王继承王位之后,为了富国强兵,进行一系列改革,“变俗胡服,习骑射。北破林胡、楼烦。筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞。而置云中、雁门、代郡"。在今天,太行山中还保留着许多赵长城的遗迹,此后的两千年间,经历了两汉、三国、南北朝、隋、唐、宋、金、元、明等十多个朝代,这些赵长城遗址都不同规模进行过修筑,特别是在一些险要的关隘山□地段,还修建了军事城堡。

十六国时期,后赵皇帝石勒从太行山进入中原,带领着十八骑弟子转战南北,最后选择了襄国(邢台)为都城,建立了后赵政权。唐宋金元时期,邢台西部的太行山成为了中国历史上改朝换代的主战场,唐乾符二年(875年)发生了黄巢起义,黄巢义军朱温部占据邢州。此时,雁门节度使李克用通过太行关隘进入邢州,与朱温进行长达20多年的争夺战。邢台、邯郸境内的一些军事要塞和城池、关隘先后五度易手,特别是三垂冈战役极为惨烈。

英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何。

只手难扶唐社稷,连城犹拥晋山河。

风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。

萧瑟三垂冈下路,至今人唱百年歌。

这首七律诗是清代诗人严遂成所写。唐代末年,李克用破孟方立于邢州,还军时置酒三垂冈。李克用死后,他的儿子李存勖收复了三垂冈。诗中的朱梁就是朱温,朱温曾是黄巢的部下。指在太行山一个叫三垂冈地方所发生的著名战事。

毛泽东一生用兵如神,奇谋妙算,远逾古人。他饱览古代典籍,对三垂冈之战的史事烂熟于心,颇为欣赏,并挥笔书写清人的这首《三垂冈》诗。

宋代开国皇帝宋太祖为了控制中原地区,派郭进守西山(太行山),曾说:“以郭进守西山二十年,而西戎不敢犯。”沈括在《梦溪笔谈》中说“郭进有材略,累有战功。尝刺邢州,今邢州城乃进所筑。其厚六丈,至今坚完。铠仗精巧,以至封贮亦有法度”。由此可知,邢台西部太行山山区的历史悠久和地位,在历代统治者眼里都是十分重要的。

太行山有时是轰轰烈烈的,有时是宁静的,静得让人思考,让人静修,元代大儒刘秉忠为了归隐于山林,选择了距英谈仅10多公里的紫金山。

太行山是连接山西与河北的重要通道,是重要的军事关隘,也是商贾之道,晋商从这里进入河北,到达南方,冀商从这里进入山西,将盐池的盐运到各地,冀晋商人来来往往,互通有无,促进河北、山西的经济繁荣,造就了山西一个个大院文化,同时也成就了顺德府的南关文化和英谈的路家繁荣。

谈到这里的原始山民,可以说,在太行山,远古时期就有了人类活动,商周时期到唐宋这里是重要的军事要地,在宋金元时期,路罗、英谈一带已经有大量的原始山民在此居住。

根据地方史志记载,明清之时,英谈一带的村庄聚落分布,基本与今天村庄分布一致。最早记载英谈古寨周围村庄的是嘉庆十五年的分单,分单中记载着东庄、杨庄子、白岸村、贾落湾、□子村、核桃渠、连沟门、寺台沟、血道峪、讲道口、路罗村等地名。《邢台县志》保存着道光年、光绪年、民国年间的邢台县地图。道光年间保存下来的邢台县地图,英谈村周围有贺家坪、血落峪、小庄、杨家庄、鱼林沟、路罗、井子峪、贾道湾、桃树坪、恶石村、大营村、明水、坡子峪、白岸、大吕村等。

清光绪邢台县地图英谈周围有英谈、尚家庄、口子村、朱落垃、血洛峪、恶石、杨庄、桃树坪、贺家坪、白岸、鱼林沟、小庄、青羊沟、绵花沟、破庙、下坡、贾道湾、南口、凉水坪、大鱼、大西庄、小西庄等。

民国时这里的村庄就更多了,英谈村分成了前英谈、后英谈、东庄三个小自然村,在周围有杨家庄、恶石、枣园台、天明关、贺家坪、朱温坪、石岩底、洛水、清泉、大西庄、小西庄、小鱼沟、凉水坪、白举、白岸口、西刘庄、东刘庄、尚家庄、芝麻峪、下湾、老鸭嘴、坡子、小庄、红罗寺、清羊沟、寺子、桃树坪、坡庄、大营、峰沟、路罗等。

明清时期,英谈的路家经过努力和经营,成为太行山冀商代表性人物。

3、黄巢文化

关于黄巢文化,在英谈一带的传说很多,特别是英谈村名就是和黄巢起义有关。不仅是在英谈村,走进路罗川后,方圆几十里都有黄巢传说故事,在路罗川的上游区域,包括路罗、白岸、杨庄一带,确实存在广泛而深入的黄巢文化。由于年代久远,流传广泛,口传故事有多个版本,虽然异彩纷呈,但是大同小异。

据新旧《唐书》记载,黄巢是唐末山东曹州人,一个盐商,随王仙芝起义军造反。后因王仙芝有招安之嫌,黄巢与他分道扬熊,白立门户。王仙芝死后,黄巢自称为王。

太行山是朱温的重要活动区域,因为朱温是黄巢的部下,所以在路罗、白岸一带有黄巢在此活动的一些传说。民间传说黄巢起事前在这里秘密屯兵,建立营盘。也有说黄巢在起义失败后,从长安退出后进入太行山一带活动。这些历史有待于进一步的考证和研究。

英读村中的老人,特别是“读书识字”的老村民,几乎都能够讲述一些关于黄巢在太行山活动的传奇故事。

三月三,是王母娘娘寿诞日,各路神仙都要前去祝寿。有说王母娘娘到南天门迎客,也有说是玉皇大帝在南天门迎客,相一致的是,在门口的守候门将石狮看到他们来了,就欠身致礼。正在人多热闹时候,石狮座下的金蟾乘人不备,就偷偷地溜之大吉。离天宫后几经周折,下凡来到人间投胎,这就是黄巢。

黄巢是金蟾投的胎,因此他的长相酷似蛤蟆,额头突出,其貌不扬。但毕竟出自神胎仙骨,天资聪颖,不同凡俗。少年时就进京赶考,竟中文武双状元,皇帝就想把公主嫁给他,但皇后见黄巢长相很丑,就冷眼相待,不愿意给他披红戴花,驸马之事更是闭口不提。于是,年少气盛的黄巢就心怀不满,一气之下就揭竿起义。英谈人说,起事的地点。就在村东的一个台地上,那里还有一个点将台。

英谈村东正是龙门川,在大川的河滩边有一个寺院,寺名叫龙门寺。唐宋以后这个龙门寺被毁了,仅留下个地名叫寺台。以前在这里还出土了一些砖瓦残件,1958年的时候,人民公社组织社员在这里劳动,平整土地时发现了一些锅碗盘等等物品。

4、黄巢义军入太行的历史背景

唐王朝经过安史之乱后,元气大伤,开始走向衰落。当时由于宦官专权,造成了政治上腐败,均田制受到破坏,土地兼并问题也成为了社会的主要问题。藩镇兴起,与朝廷长期争权斗争,藩镇割据的形势已经形成,使社会千疮百孔,民不聊生。

黄巢一说是山东曹州人,在太行山有传说出生于明水一带,为天界金蟾的化身。祖辈都是盐贩子出身,多次从太行山经过去山西,把大量的私盐运到河北、山东一带,为此发了大财,也为黄巢起义积累了钱财。后来黄巢参加了科考,落举回到了家乡,并写下《咏菊》诗:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”就打算起事造反。在起事前还利用做私盐生意的幌子,秘密的招兵买马,因黄巢对太行山十分的熟悉,就选择了这里建立了营盘。

在此情况下,在山东首先爆发了王仙芝农民起义,黄巢也参加了这次农民起义。后来,因农民领袖王仙芝战死,黄巢被拥立为王,经过一系列大战后,黄巢所领导的农民义军攻入了长安,于广明元年十二月十三日(881年1月16日)即位含元殿,建立了大齐政权,年号金统。

广明二年,据守在四川的唐僖宗,组织军队进行了反攻。关键时刻,黄巢齐军将领朱温在同州(今陕西大荔)与王重荣交战中,在882年9月反叛黄巢,投降了唐军,被任命为右金吾大将军,赐名全忠。这样就直接导致了黄巢领导的义军失败。黄巢于中和三年(883年)四月撤出长安。再后来,黄巢的部将李谠、杨能、张归霸、张归厚、葛从周、霍存、张归弁等投降朱温。民间传说:黄巢残部被迫又退守到太行山,与李克用的唐军发生血流成峪的大战,最终黄巢不敌李克用,退回山东莱芜(今山东莱芜),不久黄巢绝望至极,自杀身亡。

关于黄巢起义,在太行山一带有许多的传说,有黄巢故事,还有朱温的传说。

太行山的深山里,有很多与黄巢起义有关的遗址。英谈是黄巢建立的营盘,黄巢岩是黄巢驻军的地方,走马栈道是当年黄巢进入太行山的主要道路,而朱温坪是朱温屯兵的地方,还有等等。

5、黄巢营盘

据传说,当年黄巢准备起义时,只有千余人,选择邢台西部太行山龙门川一带为秘密营地。在大峡谷内还有黄巢起义时经常在此练兵的黄巢岩。

黄巢当年驻扎在这里,当地还流传着这样一个故事。

唐代末年,在龙门川有一个龙门寺,寺院的住持叫李万盛,法名卞律。因为龙门川是通往山西的一个重要通道,黄巢在没有起事前,经常去山西贩私盐,来来往往时常在龙门寺歇脚,这样与李万盛就认识了。日子长了,两个人情投意合,情同手足,都有相见恨晚之感,便结拜为弟兄,双双跪地,点香为证,对佛主发誓,“不求同日生,但愿同日死”。

再后来,黄巢把自己打算招兵买马,起事造反的想法告诉给了卞律。老和尚知道后,并没有制止黄巢,而是更加支持黄巢的起义计划了,还积极的为黄巢出谋划策。后来这卞律还当上了黄巢的军师。

黄巢对卞律老和尚非常信任,老和尚说,龙门寺旁的川谷里,是一个天然聚将屯兵、屯粮草的好地方,在那里练兵又十分隐秘,不易被发现,有许多的川谷,易守难攻,可谓一夫当关,万夫莫开。黄巢听从老和尚的建议,把起义军转移到今天的英谈附近的川谷中。还把起义军所用的银两元宝等交给老和尚隐藏保存。

黄巢义军进入这里后,相中一块地方,于是就在半山腰一大石岩上建营扎寨,这里还有多处泉水,保证了将士人员的日常生活使用。黄巢起义后,起义军走了,这里就留下了一个山寨。

现在在英谈的大平沟、雾子垴、英谈古寨附近还有许多与黄巢起义相关的地名和景点,如点将台、剑柄岩、拴马石、黄巢栗等等。

英谈成为村名可以追溯到明清时期。村子里保存着一些古碑刻。在斑剥的碑文中就有英谈之名,可以肯定地说,英谈村在明中期的时候就称之为英谈。乾隆年间,杨庄观音庙前一块石碑有英谈的村名,当时英谈写成“英滩”。

为什么叫英谈,根据《邢台县地名志》的记载,英谈名称的来历,是因黄巢起义时在此扎过营盘,后由“营盘”读音转化而来。

为进一步将英谈的地名来历调查清楚,在2006年时,民革邢台市委组成了一个调查组,就英谈村史对英谈村老人和村民进行了走访。通过调查和整理,调查组认为英谈名称的来历有三种说法。

第一种说法,是与唐代末年黄巢所领导的农民起义有关系,这个说法也是流传最广的一个传说,基本上得到大家的认可,包括本村路家老人和邻村路家乡亲,都知道英谈村名和唐末农民起义军领袖黄巢有关。说:原先此村名叫“营盘”,是因黄巢军在此扎过营盘而得名,后来因地方读音相近而演化过来,慢慢地就读成了“英谈”。

唐代末年,中原发生了黄巢领导的农民起义,在太行山区有很多的传说故事和历史遗迹,特别是在邢台和左权两县、河北与山西交界处山区流传更广,而邢台县的路罗镇、白岸乡又是这些传说故事的集中地区。现根据《邢台县地名志》资料举例如下。

天明关:传说黄巢义军行军到此时,天已经蒙蒙发亮了,故村名天明关。

贺家坪:据传黄巢义军与官兵交战,胜利后在此和将士进行祝贺,故村名贺家坪。

血流峪:清代称血道峪,后改名血流峪。据传黄巢起义军与官军激战,在此相互厮杀,双方死伤无数,血流成河,将这里的山体石头都染红了。

朱温坪:据传黄巢义军在太行山时,他的一个将领朱温盘居在这里。在山坪带领将士演兵习武,后来人们将村名称之为朱温坪。

除邢台县境内的村庄与黄巢有关外,在与邢台县交界的山西和顺县也有和黄巢相关的村名,如黄巢驻扎过马队的村,得名“走马槽村”。黄巢养过马的村庄得名“圈马坪”。南天池村,也是因黄巢在此饮过马而得名。在黄巢岩还有“走马栈道”。一些山石景点也与黄巢起义传说有很大的关联。传说在黄巢峡有一大石柱,高20多米,名叫“擎天柱”。从另一个方向看这个石柱,又像一头狮子仰天长吼,当地人又叫这个大石柱为“仰天吼”。有传说在南天门外有一只狮子,屁股下坐着—只金蛤蟆。一天,玉皇大帝路过南天门,金狮子起身叩拜,金蛤蟆趁机跳出南天门,下界转为黄巢,大闹天下,消息传到天宫,玉皇大帝大怒,命金狮子下界擒拿。金狮子经过千辛万苦,终于在此处找到了黄巢,便一时得意忘形,仰天大笑。但它怎么也没有想到,就在这时,黄巢的军师卞律悄悄来到它身后,用道符将它定住了。从这些传说中可以看出,黄巢起义的历史史事在当地民间有一定的生命力,这些故事至今仍在广泛流传。

从这里的民间传说与故事,可以证实,唐末时黄巢义军在太行山一带进行活动的历史和传说,已经深植民心。所以英谈为黄巢“营盘”读音转化而来有一定的道理,长期以来也得到了当地百姓认同,这也给英谈增加了丰富的文化内涵和传奇色彩。

第二种说法,英谈地名来历是与当地的自然地理环境有关系。这个说法,当地年青人基本上不太清楚,就是现在的一些老者也是知之甚少。但此说法是有一定来历的,据原邢台市地名办公室主任翁振军先生介绍,上世纪八十年代初时,邢台市县对地名进行了一次地名大普查。他们在对英谈村进行地名调查时,当时有一些上岁数的老人说:“英谈以前有很多水溪,沟沟有水,在沟里还有很多的水潭,水沟两侧有高大的树木,一群群的鸟在此栖息,村子南边沟子常常有老鹰在水潭边喝水,人们叫此水潭为鹰潭。后来人们把潭边的村子也叫做鹰谭,因字的笔划较多,慢慢就写成‘英谈’了。”在南河沟现在还有个地名叫潭乜,在附近有一个小的山岭,如同石龟,村民称之为“金龟探水”。

根据现场的考察和对英谈周边环境的分析,英谈为鹰潭,这个说法也是有一定道理的。在很久远的时期,英谈的南河沟河水很大,而且南河沟河床时宽时窄,自上而下形成了许多落差,在英谈村边,河道变得比较平缓起来,在此积水为潭,现在仍有很多的水潭。沟的两侧有数百年的古栗树、核桃树、橡树,春天,这里鸟语花香,夏秋季节,地上散落着大量的核桃,橡子果及酸枣,引来了成群的鸟在此觅食,并飞落在水边汲水,至今如此,不过现已经很难看到老鹰了。

另有一说,更加神秘,是在古老的传说时期,这里经过地势造山运动后,形成了一个个瓮式的深潭,常常有神鹰来到这里栖息汲水。后来地壳变化时,神鹰就化成了一个个鹰岩。如今在英谈周围还有许多与鹰有关系的山岭名称,如雕乜、双鹰岩、鹰岩峰等等。

第三种说法见于互联网上游客的文章,说是在黄巢起义时在此开过英雄座谈会,后来取其简称为英谈。从座谈会这一词的来源看,英雄座谈会为现在的语言词句,故此说法不确。

英谈为营盘读音转化而来,或者说英谈建村时有水潭因栖鹰而名,都有一定的道理。前者为历史,从营盘转读为英谈显示出英谈古村落的文化厚重;后者为自然,英谈有与自然和谐的环境。

2、原始山民

考古调查资料证明,河北南部的太行山在很早以前就有了原始居民,与邢台县接壤的沙河有大面积的古动物化石,据研究,这些古动物生活的年代在5到10万年之间。

2009年,河北省进行了大规模的文物普查工作,在西部太行山区邢台县、沙河市、内丘县、临城县发现了28处旧石器时代的古文化遗址。据初步研究,邢台县所发现的旧石器遗址,距今已有二十万年左右。在路罗川的龙泉寺一带,发现有3000年以前的商代文化遗址,从发现的石器、陶器等遗物证实,夏商时期,在这里活动的先民已经掌握了高度的文明。

司马迁在《史记》中说,商代时,“祖乙迁都于邢”,并在邢地实现了商朝的中兴。西周时,邢台是周公四子的封国,即“邢国”,传说邢国之君邢侯为了抵御西部的山狄侵略,在浆水川一带筑"邢侯台”,营建夷仪城。

邢台西部山区,历来就是“依山凭险、形胜之地”为“百战之场”。在太行山发生了许许多多、大大小小的数百次战争。战国时期,七雄之一的赵国为了保护赵国的安全,于公元前333年开始筑建赵长城,《史记•赵世家》记载,赵肃侯"十七年围魏黄,不克。筑长城”。后来,司马迁又在《史记•匈奴列传》中说:赵武灵王继承王位之后,为了富国强兵,进行一系列改革,“变俗胡服,习骑射。北破林胡、楼烦。筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞。而置云中、雁门、代郡"。在今天,太行山中还保留着许多赵长城的遗迹,此后的两千年间,经历了两汉、三国、南北朝、隋、唐、宋、金、元、明等十多个朝代,这些赵长城遗址都不同规模进行过修筑,特别是在一些险要的关隘山□地段,还修建了军事城堡。

十六国时期,后赵皇帝石勒从太行山进入中原,带领着十八骑弟子转战南北,最后选择了襄国(邢台)为都城,建立了后赵政权。唐宋金元时期,邢台西部的太行山成为了中国历史上改朝换代的主战场,唐乾符二年(875年)发生了黄巢起义,黄巢义军朱温部占据邢州。此时,雁门节度使李克用通过太行关隘进入邢州,与朱温进行长达20多年的争夺战。邢台、邯郸境内的一些军事要塞和城池、关隘先后五度易手,特别是三垂冈战役极为惨烈。

英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何。

只手难扶唐社稷,连城犹拥晋山河。

风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。

萧瑟三垂冈下路,至今人唱百年歌。

这首七律诗是清代诗人严遂成所写。唐代末年,李克用破孟方立于邢州,还军时置酒三垂冈。李克用死后,他的儿子李存勖收复了三垂冈。诗中的朱梁就是朱温,朱温曾是黄巢的部下。指在太行山一个叫三垂冈地方所发生的著名战事。

毛泽东一生用兵如神,奇谋妙算,远逾古人。他饱览古代典籍,对三垂冈之战的史事烂熟于心,颇为欣赏,并挥笔书写清人的这首《三垂冈》诗。

宋代开国皇帝宋太祖为了控制中原地区,派郭进守西山(太行山),曾说:“以郭进守西山二十年,而西戎不敢犯。”沈括在《梦溪笔谈》中说“郭进有材略,累有战功。尝刺邢州,今邢州城乃进所筑。其厚六丈,至今坚完。铠仗精巧,以至封贮亦有法度”。由此可知,邢台西部太行山山区的历史悠久和地位,在历代统治者眼里都是十分重要的。

太行山有时是轰轰烈烈的,有时是宁静的,静得让人思考,让人静修,元代大儒刘秉忠为了归隐于山林,选择了距英谈仅10多公里的紫金山。

太行山是连接山西与河北的重要通道,是重要的军事关隘,也是商贾之道,晋商从这里进入河北,到达南方,冀商从这里进入山西,将盐池的盐运到各地,冀晋商人来来往往,互通有无,促进河北、山西的经济繁荣,造就了山西一个个大院文化,同时也成就了顺德府的南关文化和英谈的路家繁荣。

谈到这里的原始山民,可以说,在太行山,远古时期就有了人类活动,商周时期到唐宋这里是重要的军事要地,在宋金元时期,路罗、英谈一带已经有大量的原始山民在此居住。

根据地方史志记载,明清之时,英谈一带的村庄聚落分布,基本与今天村庄分布一致。最早记载英谈古寨周围村庄的是嘉庆十五年的分单,分单中记载着东庄、杨庄子、白岸村、贾落湾、□子村、核桃渠、连沟门、寺台沟、血道峪、讲道口、路罗村等地名。《邢台县志》保存着道光年、光绪年、民国年间的邢台县地图。道光年间保存下来的邢台县地图,英谈村周围有贺家坪、血落峪、小庄、杨家庄、鱼林沟、路罗、井子峪、贾道湾、桃树坪、恶石村、大营村、明水、坡子峪、白岸、大吕村等。

清光绪邢台县地图英谈周围有英谈、尚家庄、口子村、朱落垃、血洛峪、恶石、杨庄、桃树坪、贺家坪、白岸、鱼林沟、小庄、青羊沟、绵花沟、破庙、下坡、贾道湾、南口、凉水坪、大鱼、大西庄、小西庄等。

民国时这里的村庄就更多了,英谈村分成了前英谈、后英谈、东庄三个小自然村,在周围有杨家庄、恶石、枣园台、天明关、贺家坪、朱温坪、石岩底、洛水、清泉、大西庄、小西庄、小鱼沟、凉水坪、白举、白岸口、西刘庄、东刘庄、尚家庄、芝麻峪、下湾、老鸭嘴、坡子、小庄、红罗寺、清羊沟、寺子、桃树坪、坡庄、大营、峰沟、路罗等。

明清时期,英谈的路家经过努力和经营,成为太行山冀商代表性人物。

3、黄巢文化

关于黄巢文化,在英谈一带的传说很多,特别是英谈村名就是和黄巢起义有关。不仅是在英谈村,走进路罗川后,方圆几十里都有黄巢传说故事,在路罗川的上游区域,包括路罗、白岸、杨庄一带,确实存在广泛而深入的黄巢文化。由于年代久远,流传广泛,口传故事有多个版本,虽然异彩纷呈,但是大同小异。

据新旧《唐书》记载,黄巢是唐末山东曹州人,一个盐商,随王仙芝起义军造反。后因王仙芝有招安之嫌,黄巢与他分道扬熊,白立门户。王仙芝死后,黄巢自称为王。

太行山是朱温的重要活动区域,因为朱温是黄巢的部下,所以在路罗、白岸一带有黄巢在此活动的一些传说。民间传说黄巢起事前在这里秘密屯兵,建立营盘。也有说黄巢在起义失败后,从长安退出后进入太行山一带活动。这些历史有待于进一步的考证和研究。

英读村中的老人,特别是“读书识字”的老村民,几乎都能够讲述一些关于黄巢在太行山活动的传奇故事。

三月三,是王母娘娘寿诞日,各路神仙都要前去祝寿。有说王母娘娘到南天门迎客,也有说是玉皇大帝在南天门迎客,相一致的是,在门口的守候门将石狮看到他们来了,就欠身致礼。正在人多热闹时候,石狮座下的金蟾乘人不备,就偷偷地溜之大吉。离天宫后几经周折,下凡来到人间投胎,这就是黄巢。

黄巢是金蟾投的胎,因此他的长相酷似蛤蟆,额头突出,其貌不扬。但毕竟出自神胎仙骨,天资聪颖,不同凡俗。少年时就进京赶考,竟中文武双状元,皇帝就想把公主嫁给他,但皇后见黄巢长相很丑,就冷眼相待,不愿意给他披红戴花,驸马之事更是闭口不提。于是,年少气盛的黄巢就心怀不满,一气之下就揭竿起义。英谈人说,起事的地点。就在村东的一个台地上,那里还有一个点将台。

英谈村东正是龙门川,在大川的河滩边有一个寺院,寺名叫龙门寺。唐宋以后这个龙门寺被毁了,仅留下个地名叫寺台。以前在这里还出土了一些砖瓦残件,1958年的时候,人民公社组织社员在这里劳动,平整土地时发现了一些锅碗盘等等物品。

4、黄巢义军入太行的历史背景

唐王朝经过安史之乱后,元气大伤,开始走向衰落。当时由于宦官专权,造成了政治上腐败,均田制受到破坏,土地兼并问题也成为了社会的主要问题。藩镇兴起,与朝廷长期争权斗争,藩镇割据的形势已经形成,使社会千疮百孔,民不聊生。

黄巢一说是山东曹州人,在太行山有传说出生于明水一带,为天界金蟾的化身。祖辈都是盐贩子出身,多次从太行山经过去山西,把大量的私盐运到河北、山东一带,为此发了大财,也为黄巢起义积累了钱财。后来黄巢参加了科考,落举回到了家乡,并写下《咏菊》诗:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”就打算起事造反。在起事前还利用做私盐生意的幌子,秘密的招兵买马,因黄巢对太行山十分的熟悉,就选择了这里建立了营盘。

在此情况下,在山东首先爆发了王仙芝农民起义,黄巢也参加了这次农民起义。后来,因农民领袖王仙芝战死,黄巢被拥立为王,经过一系列大战后,黄巢所领导的农民义军攻入了长安,于广明元年十二月十三日(881年1月16日)即位含元殿,建立了大齐政权,年号金统。

广明二年,据守在四川的唐僖宗,组织军队进行了反攻。关键时刻,黄巢齐军将领朱温在同州(今陕西大荔)与王重荣交战中,在882年9月反叛黄巢,投降了唐军,被任命为右金吾大将军,赐名全忠。这样就直接导致了黄巢领导的义军失败。黄巢于中和三年(883年)四月撤出长安。再后来,黄巢的部将李谠、杨能、张归霸、张归厚、葛从周、霍存、张归弁等投降朱温。民间传说:黄巢残部被迫又退守到太行山,与李克用的唐军发生血流成峪的大战,最终黄巢不敌李克用,退回山东莱芜(今山东莱芜),不久黄巢绝望至极,自杀身亡。

关于黄巢起义,在太行山一带有许多的传说,有黄巢故事,还有朱温的传说。

太行山的深山里,有很多与黄巢起义有关的遗址。英谈是黄巢建立的营盘,黄巢岩是黄巢驻军的地方,走马栈道是当年黄巢进入太行山的主要道路,而朱温坪是朱温屯兵的地方,还有等等。

5、黄巢营盘

据传说,当年黄巢准备起义时,只有千余人,选择邢台西部太行山龙门川一带为秘密营地。在大峡谷内还有黄巢起义时经常在此练兵的黄巢岩。

黄巢当年驻扎在这里,当地还流传着这样一个故事。

唐代末年,在龙门川有一个龙门寺,寺院的住持叫李万盛,法名卞律。因为龙门川是通往山西的一个重要通道,黄巢在没有起事前,经常去山西贩私盐,来来往往时常在龙门寺歇脚,这样与李万盛就认识了。日子长了,两个人情投意合,情同手足,都有相见恨晚之感,便结拜为弟兄,双双跪地,点香为证,对佛主发誓,“不求同日生,但愿同日死”。

再后来,黄巢把自己打算招兵买马,起事造反的想法告诉给了卞律。老和尚知道后,并没有制止黄巢,而是更加支持黄巢的起义计划了,还积极的为黄巢出谋划策。后来这卞律还当上了黄巢的军师。

黄巢对卞律老和尚非常信任,老和尚说,龙门寺旁的川谷里,是一个天然聚将屯兵、屯粮草的好地方,在那里练兵又十分隐秘,不易被发现,有许多的川谷,易守难攻,可谓一夫当关,万夫莫开。黄巢听从老和尚的建议,把起义军转移到今天的英谈附近的川谷中。还把起义军所用的银两元宝等交给老和尚隐藏保存。

黄巢义军进入这里后,相中一块地方,于是就在半山腰一大石岩上建营扎寨,这里还有多处泉水,保证了将士人员的日常生活使用。黄巢起义后,起义军走了,这里就留下了一个山寨。

现在在英谈的大平沟、雾子垴、英谈古寨附近还有许多与黄巢起义相关的地名和景点,如点将台、剑柄岩、拴马石、黄巢栗等等。

知识出处

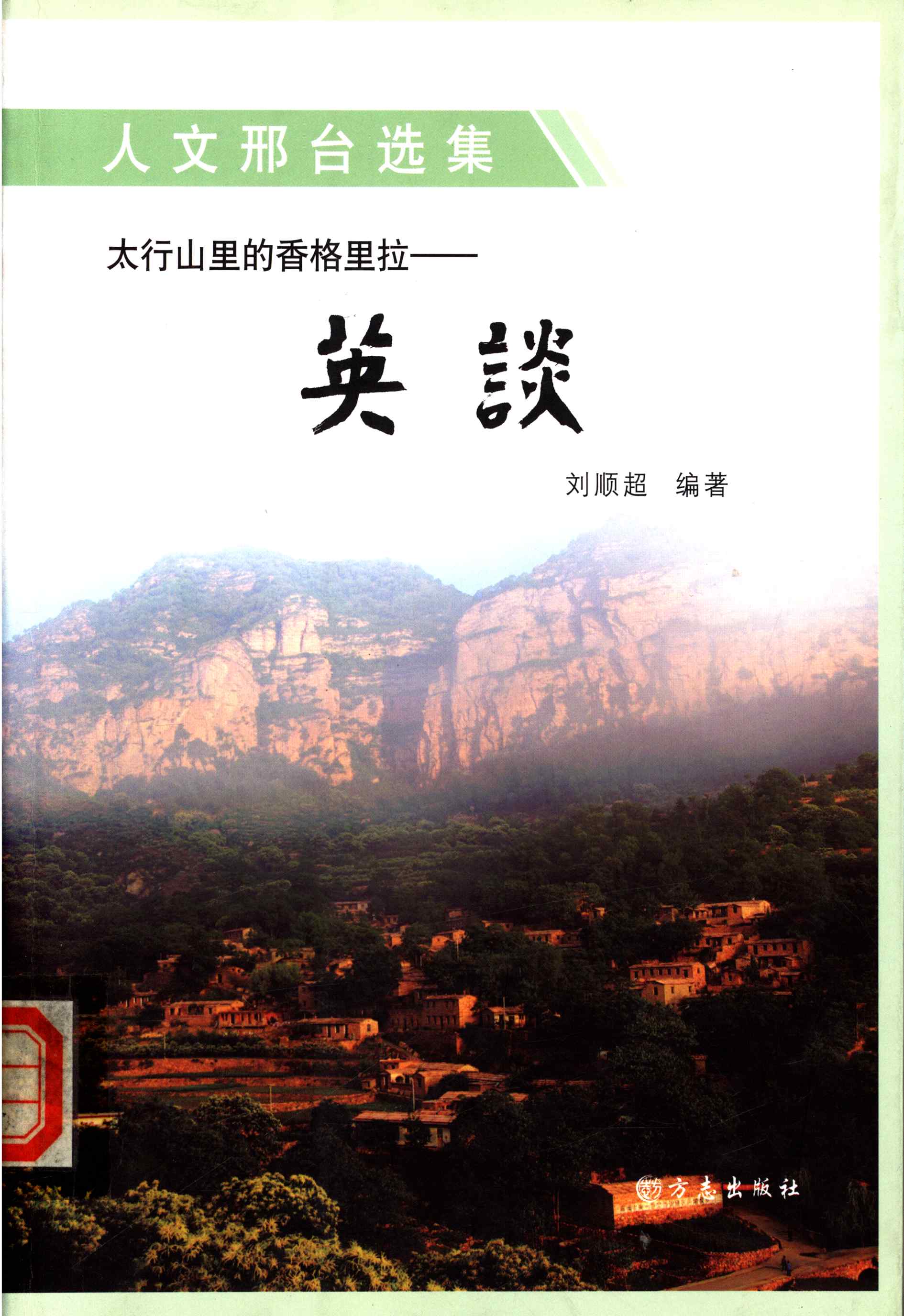

《太行山里的香格里拉——英談》

出版者:方志出版社

这是国内第一本介绍中国历史文化名村—英谈古寨的书。 作者在大量的第一手调查资料基础上,用自然环境、历史足迹、抗日伟业、红石建筑、窗棂艺术、路氏家族、 传说故事等章节,生动地介绍了太行山深山里英谈古寨的生态环境与建筑文化特色,揭示英谈路姓“三支四堂”家族在太行山的发展过程,在河北的迁徙和繁衍发展;把口传家史资料、地域文化传说、民俗民风和历史发掘结合起来, 展示冀商路家家族的创业历史。同时挖掘了八路军总部、冀南银行、129师在英谈古寨中的鲜为人知的故事。本书把作者本人拍摄的大量图片与通俗文字结合起来,采用古朴大方的设计版式,将太行山里的香格里拉展现在读者面前,是适于文化研究者、旅游者等不同层次的人士了解英谈古寨的理想图书。

阅读