邢窑的制瓷工艺及装饰艺术的特点和创新主要有九种

| 内容出处: | 《传统文化的活化石——邢台非物质文化遗产》 图书 |

| 唯一号: | 030720020220001527 |

| 颗粒名称: | 邢窑的制瓷工艺及装饰艺术的特点和创新主要有九种 |

| 分类号: | K876.3 |

| 页数: | 3 |

| 页码: | 72-74 |

| 摘要: | 本文介绍了邢台市邢窑的制瓷工艺,及装饰艺术的特点和创新主要有九种的做法的讲解。 |

| 关键词: | 邢台市 邢窑 制瓷工艺 |

内容

①邢窑的化妆土装饰工艺始于北朝,由于当时胎体成灰白色,胎白度不够,为了改变胎体的颜色,增强瓷器的白度和亮度,施釉前先用白色化妆土护胎,这种化妆技术一直沿用到宋元时期。②透影白瓷最早出现在隋代,唐代仍有烧制,这种瓷器胎体极薄,有的胎、釉几乎浑然不分,看起来光润晶莹,透光性能极强,化验发现这种瓷器的胎釉成份中加入硬度很高的瘠性材料,是我国古陶瓷生产中绝无仅有的特例。③邢窑首创匣钵烧瓷法,产品用特制的桶、盒、盘式匣钵装烧,防止火刺,以增强瓷器的洁净程度,提高产品质量。④刻划花多用于细白瓷器生产,是在胎体上用尖状或扁状工具刻划出各种图案花纹,然后施釉烧成,这种技法一般用于小件产品。⑤印花是使用事先制作的模具在胎体上压印出图案,一是用模具在未干的胎体上压印,如仿金、银器的产品,二是把胎泥塞进带有图案的模具中挤压成型后,再用泥浆粘接成器。如壶、埙、各种俑类等。⑥贴花用于大件或形状较为特殊的制品上,将用手捏或模制的饰件粘贴在器物的外壁上,达到点辍装饰的目的。⑦雕塑作品是在塑好的作品上进一步雕琢细部,使其达到一定的艺术效果。⑧邢窑唐三彩的成型工艺与瓷器作品一致,仅在烧制方法上有别,它是一种低温釉陶器,是在一次高温素烧成坚硬的制品后,再涂以含有铜、铁、钴、锰等元素的矿物的着色剂,经二次低温烧成。由于釉料含有大量的铅,在窑炉里烧成时各种着色剂金属氧化物溶于铅釉并向四方扩散和流动,互相浸润,形成斑驳灿烂的彩色釉。⑨带款的细白瓷胎质坚细,釉色洁白,光润晶莹,透明度很强,器多施满釉,有玉壁底、平足底、圈足底,无釉的平足底。款识有“盈”、“翰林”、“大盈”、“官”、“王”、“药”、“弘”字款等。

邢窑白瓷胎体坚硬细薄,叩之声清悦耳,釉面光润,釉色洁白、干净而微闪青灰或淡黄,有“类银类雪”之誉。较之越窑青瓷的类玉似冰,亦别具特色。邢窑白瓷朴素大方,极少装饰,但也有不少模压和捏堆以及蓖片划出的纹样,十分简朴。器品以多碗、壶、盏托、瓶、罐、钵、盒、瓷俑等生活用器为大宗,玲珑别致,光彩照人。邢窑造型上偏重器物的实用性,线条单纯洗练,简洁爽利,具有一种质朴自然的天趣。邢窑在烧成技术和工艺处理上比较成熟,亦很少因过火而产生变形的弊端,故深受文人雅士及平民百姓的喜爱。据唐李肇《国史补》说“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之”。

邢窑白瓷胎体坚硬细薄,叩之声清悦耳,釉面光润,釉色洁白、干净而微闪青灰或淡黄,有“类银类雪”之誉。较之越窑青瓷的类玉似冰,亦别具特色。邢窑白瓷朴素大方,极少装饰,但也有不少模压和捏堆以及蓖片划出的纹样,十分简朴。器品以多碗、壶、盏托、瓶、罐、钵、盒、瓷俑等生活用器为大宗,玲珑别致,光彩照人。邢窑造型上偏重器物的实用性,线条单纯洗练,简洁爽利,具有一种质朴自然的天趣。邢窑在烧成技术和工艺处理上比较成熟,亦很少因过火而产生变形的弊端,故深受文人雅士及平民百姓的喜爱。据唐李肇《国史补》说“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之”。

知识出处

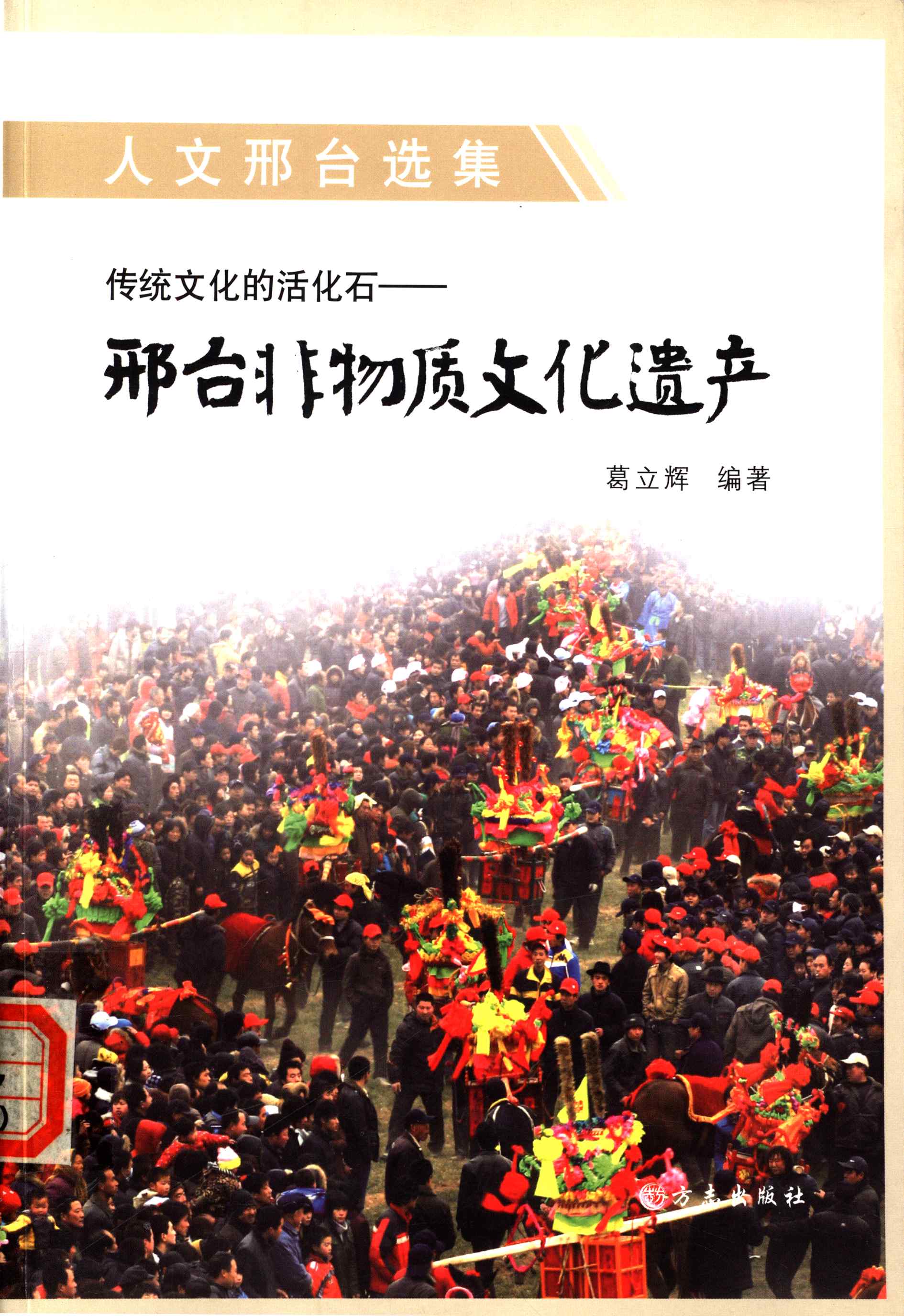

《传统文化的活化石——邢台非物质文化遗产》

出版者:方志出版社

本书介绍在漫长的历史岁月里,邢台人民创造了多姿多彩、种类繁多的非物质文化遗产,这些弥足珍贵的文化瑰宝与广大群众的生产、生活和民俗活动紧密相联,生动深刻地体现了邢台人民的思想情感和聪明才智。本书重点介绍的46个项目,大多已被纳入各级保护名录,涉及传统音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、武术、美术、技艺和民俗等诸多门类。书中还配有大量图片、以便让读者更加直观地了解邢台非物质文化遗产的概貌,领略邢台文化的深厚底蕴和绚丽多彩。

阅读

相关地名

邢台市

相关地名