四 传统美术

| 内容出处: | 《传统文化的活化石——邢台非物质文化遗产》 图书 |

| 唯一号: | 030720020220001515 |

| 颗粒名称: | 四 传统美术 |

| 分类号: | J528 |

| 页数: | 9 |

| 页码: | 63-70 |

| 摘要: | 本文介绍饿了邢台市传统美术、邢台一带,广泛流传着一种古老的过年习俗,春节一到,家家户户都要在干净的庭院里、屋檐下、堂屋中张贴纸码,供奉神灵,祈求来年的风调雨顺、福祉安康,邢台人巧夺天工,不仅刻印了这种古朴精美的纸码年画,还用一双智慧和灵巧的双手,描绘出惟妙惟肖的工笔画。这些传统的生活美术制品,以其浓郁的乡土气息,勾画出邢台人多姿多彩的生活画卷。 |

| 关键词: | 邢台市 传统美术 民间习俗 |

内容

邢台一带,广泛流传着一种古老的过年习俗,春节一到,家家户户都要在干净的庭院里、屋檐下、堂屋中张贴纸码,供奉神灵,祈求来年的风调雨顺、福祉安康。天地、全神、喜神、房神、井神、土地、仓官,望着那一张张生动形象、色彩艳丽、栩栩如生的神码年画,不禁使人叹为观止。这些独具特色的古朴年画,就来自于内丘神码艺人之手。在漫长的历史岁月里,邢台人巧夺天工,不仅刻印了这种古朴精美的纸码年画,还用一双智慧和灵巧的双手,描绘出惟妙惟肖的工笔画。这些传统的生活美术制品,以其浓郁的乡土气息,勾画出邢台人多姿多彩的生活画卷。内丘神码俗称神灵码,又称内丘纸码,是流行于内丘县及周边数百里城乡的一种木版年画,作为中国民间艺术的一朵奇葩,以它的独特性和原始性被誉为“中国木刻版画的活化石”。

内丘神码是远古先民自然崇拜的遗存,它萌芽于秦汉时期,成型于宋元,兴盛于明清。最初人们把神灵直接画在石壁或墙壁上,以备祭祀之用,为了使神像保存得更完好、持久,便开始进行石雕和泥塑。隋唐时期内丘一带开始烧造邢窑白瓷,同时也有了烧制的神像。随着造纸术和雕刻印刷术的发展,内丘神码完成了从石雕、泥塑、烧制到印刷的演变。明清时期的造神运动达到登峰造极,同样内丘神码也达到鼎盛。建国后,内丘神码曾一度被视为封建迷信品遭禁止,尤其在“文化大革命”期间,许多古版被焚毁,使这一古老的艺术遭到摧残。党的十一届三中全会之后,内丘神码才作为一种具有重要价值的民间艺术和民间信仰,逐渐被人们所认识。

内丘神码的内容十分丰富,有100多种近500个版本。从形式上主要分为大纸码、中纸码和小纸码三大类。大纸码与各地农村常见的年画相当,尺幅约为8开到16开纸之间,为黑、红、绿、黄四色套印。中纸码的尺幅约为大32开纸,有四色套印,也有单色墨线。小纸码约为32开纸,只有巴掌大小,为内丘独有,主要是单色墨线制法。内丘神码从内容上分为自然神、生活神和儒释道神三类。自然神主要有天地、土神、山神土地、火神、路神等;生活神有灶君、井神、仓官、车神、场神、马王神、青龙、白虎等居家之神,鲁班、祖师、药王、田苗等兴业之神,还有喜神、财神等吉祥之神和钟馗、门神等避邪消灾之神;儒释道神主要有家堂、老母、南海大士、小仙、女仙、五道、上房仙、老君、地藏、罗汉、圣人等。在内丘神码中,很多器物都被赋予了生命的体征,即所谓“万物有灵”体现了先人们神人共处、天人合一的观念。

内丘神码所用的材料有木料、纸张、染料等。木料主要用于雕版,多选用本地产的板质较硬、柔韧适度、便于雕刻又耐磨的杜梨和梨木,也有少数采用枣木。大小纸码采用不同的纸张,大纸码最早用草白纸,现用白线纸,小纸码最早用黄色连纸,后发展成为红色蜡光彩纸,很少用白色纸。染料选用黑、红、黄、绿四种颜色,多取材于自然染料,艺人自己配制。黑色是刮下烟囱内的烟灰、锅底黑,用水化开,滤去杂质,再加水胶熬制而成;黄色是采集国槐树上的槐米晒干,红色是采集石榴树上的石榴花晾干研碎,用时开水浸泡,或用红色石粉;绿色用山区野韭菜叶榨成的绿汁,色浓而鲜亮。着色印刷多用于大纸码,小纸码只用一种黑色。

内丘神码与普通的木刻年画有很大的区别,如武强年画、杨柳青年画等大多取材于神话传说、戏曲故事和传统的吉祥物,张贴后以增添节日吉祥喜庆的气氛,而内丘神码以“神”为主,主要用于祭祀。人们通过神码实现与神和先人的沟通,祈求平安,去祸免灾,企盼来年的五合丰登。因此,内丘神码的张贴成为极为庄严的事情。内丘人特别忌讳说买神码(因为神码和祖先的神位是不能买的),春节前去集市上买神码被称之为“码子”。每年的农历二十八是“请神码”的正日子,一般要由家中的女长者承办,用当地独有的民间信仰仪式,将一路路神仙和祖先敬请到宅内特定的神位上去供奉他们。如书房贴儒家的孔子,堂屋贴道家的八仙,南墙贴佛教的南海大士等。天地神是内丘神码中的最高神,这一带的百姓,家家设有天地桌,把天地神置于宅地中央,一年四季朝拜,每逢婚丧大事还要专门设供上香。内丘神码中很多神灵都有自已专有的吉祥用语,并作为对联贴在左右,即“画为神像,文为楹联”。如:天地的对联为“天有日月星,地有水火风”,土地神为“土地年年在,阖家月月安”、“地居三才中,土为五行首”,灶神的对联则为“上天言好事,在家保平安”等等。

内丘神码是过年时张贴供奉的,所以季节性很强。大都是进入冬季农闲时节,神码艺人开始印刷,进入腊月才开始销售。神码制作以家庭为单位,大都自产自销,没有专门的店铺。除在本县销售外,内丘神码还远销到周边县市和石家庄的井陉、怀鹿等地。

内丘神码风格朴实,构图丰满,色彩鲜艳,线条流畅简约,神的造型原始古朴、夸张形象,刻印技艺炉火纯青。它来源于生活,是农耕社会的真实写照,是内丘一带民间信仰和年俗的重要载体,凸显了中华民族的自然崇拜和原始信仰。近年来,内丘神码以其特殊的文化价值引起许多专家学者的兴趣。2003年1月著名作家冯骥才先生亲自到内丘魏家屯、南双流村等地考察内丘神码,给予了很高的评价,称之为“中国木刻版画的活化石”。2006年,内丘神码被列入第—批省级非物质文化遗产名录。

内丘神码2、宁晋工笔画工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国传统绘画表现方式。中国的工笔画历史悠久,从战国到两宋,工笔画的创作从幼稚走向了成熟。工笔画在魏晋南北朝和唐宋时期曾经有过辉煌的历史,产生过顾恺之、曹不兴、展子虔、阎立本、吴道子、张萱、周舫、韩干、顾闳中等历代大师。他们的不朽作品不但为中国文化宝库留下了出神入化的表现法则,还为后代留下了认识古人最为真实的形象史和精神史。元朝以后,文人画的兴起,工笔画其势渐微。但作为中国传统画的一支,仍继续不断发展,有不少绘画精品和名家。二十世纪八十年代,现代工笔画复兴。这体现了中国古典艺术传统的不断延续,也体现了新时代中国画艺术的一种革新、新生和希望。八十年代以后,中国历史进入新时期,画坛也出现了新的面貌,工笔画以开放的包容性向其它艺术门类借鉴吸收,用以充实自身。

宁晋县农民工笔画是伴随着中国现代工笔画的复兴而异军突起的。宁晋县工笔画兴起于上世纪八十年代,繁荣于上世纪九十年代,崛起于2000年以后。宁晋县历史悠久、文化底蕴深厚,物华天宝、人杰地灵,书画人才辈出。明代,状元曹鼐,擅画山水、竹石;清代,与郑板桥齐名的书画大家董文灿以画兰闻名,时有“南竹北兰”之誉;近代,“西安画派”创始人之一田登五系齐白石入室弟子,荣宝斋曾为其出版《田登五画集》。工笔画在宁晋县的兴起与这里深厚的文化积淀和绘画传统宁晋工笔画之一宁晋工笔画之二密不可分。上世纪八十年代,在王俊武、郑增科、李青海等一批绘画作者的带领下,工笔画渐露头角,经过20多年的发展和一批批年轻人的不断加入,创作队伍日渐壮大。目前,全县从事工笔画创作、临摹人员有2100多人,分布在全县10个乡镇,主要集中在河渠、凤凰、换马店等5个乡镇的50多个村庄,汇集工笔画作者5人以上的画室达100多个,从业队伍庞大、人员集中。在这里,工笔画已发展成为了一个新兴的文化产业。

宁晋工笔画充分继承了中国工笔画的传统和绘画技法,使用“尽其精微”的手段,通过“取神得形,以线立形,以形达意”获取神态与形体的完美统一。在工笔画中,无论是人物画,还是花鸟画,都是力求于形似,“形"在工笔画中占有重要的地位。与水墨写意画不同,工笔画更多地关注“细节”,注重写实。工笔画一般先要画好稿本,一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿,然后复上有胶矶的宣纸或绢,先用狼毫小笔勾勒,然后随类敷色,层层渲染,从而取得形神兼备的艺术效果。宁晋工笔画作品种类主要有传统仕女、现代人物、写实人物、写实花鸟、佛像、刀马人等,创作人员中的代表人物有郑增科、李青海、谷敬敏、周玲、杨欣勇、尚文杰、王平辉、刘振波、徐志勇、赵艳飞等百余位。

工笔画在宁晋县的发展壮大,不仅得益于当地政府和文化部门的大力支持和引导,从多方面给作者创造了良好的艺术氛围,更得益于有一批能带动宁晋工笔画健康发展的领军人物。郑增科,是中国美术宁晋工笔画之三家协会河北分会会员、中国名人书画研究院研究员、中央美院教授黄均入室弟子,他的作品以传统仕女为主,老师黄均评价他的仕女画“美而不媚,丽而不佻,纤雅精巧,细腻婉约,颇具唐宋之风”。他在传统中国画继承和创新方面不断耕耘,作品既尊重传统又能融入自己的创意,有多部画册被作为范本,曾参加众多全国大展并获奖,多次在河北博物馆、广州博物馆等地举办画展,作品深受行家好评和各界人士喜爱。在宁晋,传统工笔画作者大都出自他的门下,是他将宁晋的工笔画推向市场,让市场了解了宁晋,也了解了宁晋的工笔画。李青海,中国美术家协会河北分会会员,师范院校毕业后从事美术教学多年,宁晋工笔画现代人物的领头人,带动河渠镇、北河庄镇16个村100多户人家从事工笔画。在那里,家庭画室遍布乡里,已成为当地青年男女就业的最佳选择。他本人在北京开办工笔画室,专门经营宁晋工笔画。再加上王俊武、王军河的山水,杨欣勇、尚文杰的佛像,张岩、王平辉的传统人物,刘振波、徐志勇的现代人物,谷敬敏、马玉红的花鸟,周玲的写实人物,赵彦飞兄弟的刀马人等等,风格迥异,各有千秋,丰富了宁晋的工笔画,成为宁晋工笔画创作的中坚力量。他们不断创作,同时又在传授和影响周围更多的人从事这一行业,使这个群体不断壮大,在涉猎艺术、陶冶情操的同时,收获着可观的经济效益。

宁晋工笔画在北京、天津被称为“河北派”,是近年走俏京津市场的四大门派之一(其他三个门派分别是“学院派、画院派、名家派”),它对市场有相当的冲击力,无论是创作水平、还是作品数量,都令业内人士刮目相看。从宁晋走出去的工笔画一路披靡,已成为书画市场的畅销品种,个人收藏家趋之若鸳,一些工笔画精品还被藏家带出国门,从而流传到了世界各地。

郑增科工笔画《醉春》3、清河神符清河神符是清河县连庄镇田沙土村印制的一种木板年画。这种年画除在该县销售外,还流通到周边的南宫、枣强、威县、临西以及山东的武城、夏津、临清等地。

每年春节,在清河县及周边县市,家家户户都有“请码子”祭祀祖先和鬼神的习俗。“码子”,又名“神符”,指的是一种印有各种人物和鬼神图案的纸画,一般是在春节前夕从集市上购买回来(为表示尊敬称之为“请”),过年时,把这些代表列祖列宗和天上诸神的神符张贴在固定的位置上,比如全神在正房客厅的墙壁上,灶王爷神符则在腊月二十三贴在灶台的上方,再摆上供品,敬香烧纸。春节的祭拜活动便围绕着这些神符展开。

神符印制始于清末。关于印制神符的历史,据该村印制神符手艺最好的潘兴高等人介绍,此工艺相传始于清朝末年,距今已经有120年。当初,该村一位姓田的人从外地购得一套印版,欲从事神符的印制,但由于不掌握技术,屡试不成,不得已把这套印版卖给了该村的潘衔恩。后潘衔恩几经尝试,历时三个月,终于试印成功,一时购者蜂拥,遂成立“天成”号作坊,开始印制神符。后来潘衔恩的孙子潘兴文对刻版进行了改造,并增添了部分图案,使神符种类增加到7至8种,图案更加精美,形成了如今常见的图案。

据了解,目前在田沙土村印制神符的有10余家,全部为潘姓人家。该村印制的神符现存全套共10张,分为龙牌(为祭祀玉皇大帝所用)、冥衣(也叫家堂,为祭祀列祖列宗所用)、全神(为祭祀天上的各路神仙所用)、灶王爷(为祭祀灶王所用)等,全部为木刻套色印刷,一般为黑、红、黄、绿、紫五色。

在生意最红火的上世纪八十年代初期,该村从事印制神符的多达20余家,每年秋收秋播过后,人们就购置来纸张、染料,支上印版,开始印制神符,一个冬季下来,收入也颇丰厚。在没有其它收入的八十年代初期,印制神符成为了该村很多村民谋生的手段。八十年代中后期,受市场经济大潮的冲击,从事印制神符这种又脏又累的小“买卖”的人越来越少。目前,田沙土村从事这一职业的已经不足10户,年印制神符30余万套,而且大都是上了年纪的人。

清河神符为木刻套色印刷,图案线条圆润,颜色鲜艳。印制神符分为调色、压纸、稳版、刷色等工序,每道工序环环相扣,不能有任何偏差,否则印出来的神符要么色彩失真,要么图像模糊。印出一张色彩鲜艳的神符一般要用5块版才行,少的也要3至4道工序,全部是手工。

清河神符从功用、图案、品种、印刷技艺等方面综合分析,应当源自内丘神码。清河神符120多年的历史与内丘神码的源远流长不能同日而语,而其传人也明白无误的表示是先辈从他处购得印版逐渐发展起来的。清河、内丘两地相距100多公里,应属同一区域,都延续着过年敬神拜祖的传统习俗和信仰,这一带也没有超出内丘神码的销售区域。在清河神符印制之前,当地及周边地区应该早已存在过年“请码子”的习俗,否则学来这种技艺是没有销路的,而清河神符的印制只是起到了取而代之的作用。清河神符和内丘神码在印制的图案种类、套色印制工序和技艺上是也一脉相传的。清河神符印制精美,神的形象丰满圆润,不仅是民间习俗和传统信仰的有效载体,也是传统美术的生动体现。

内丘神码是远古先民自然崇拜的遗存,它萌芽于秦汉时期,成型于宋元,兴盛于明清。最初人们把神灵直接画在石壁或墙壁上,以备祭祀之用,为了使神像保存得更完好、持久,便开始进行石雕和泥塑。隋唐时期内丘一带开始烧造邢窑白瓷,同时也有了烧制的神像。随着造纸术和雕刻印刷术的发展,内丘神码完成了从石雕、泥塑、烧制到印刷的演变。明清时期的造神运动达到登峰造极,同样内丘神码也达到鼎盛。建国后,内丘神码曾一度被视为封建迷信品遭禁止,尤其在“文化大革命”期间,许多古版被焚毁,使这一古老的艺术遭到摧残。党的十一届三中全会之后,内丘神码才作为一种具有重要价值的民间艺术和民间信仰,逐渐被人们所认识。

内丘神码的内容十分丰富,有100多种近500个版本。从形式上主要分为大纸码、中纸码和小纸码三大类。大纸码与各地农村常见的年画相当,尺幅约为8开到16开纸之间,为黑、红、绿、黄四色套印。中纸码的尺幅约为大32开纸,有四色套印,也有单色墨线。小纸码约为32开纸,只有巴掌大小,为内丘独有,主要是单色墨线制法。内丘神码从内容上分为自然神、生活神和儒释道神三类。自然神主要有天地、土神、山神土地、火神、路神等;生活神有灶君、井神、仓官、车神、场神、马王神、青龙、白虎等居家之神,鲁班、祖师、药王、田苗等兴业之神,还有喜神、财神等吉祥之神和钟馗、门神等避邪消灾之神;儒释道神主要有家堂、老母、南海大士、小仙、女仙、五道、上房仙、老君、地藏、罗汉、圣人等。在内丘神码中,很多器物都被赋予了生命的体征,即所谓“万物有灵”体现了先人们神人共处、天人合一的观念。

内丘神码所用的材料有木料、纸张、染料等。木料主要用于雕版,多选用本地产的板质较硬、柔韧适度、便于雕刻又耐磨的杜梨和梨木,也有少数采用枣木。大小纸码采用不同的纸张,大纸码最早用草白纸,现用白线纸,小纸码最早用黄色连纸,后发展成为红色蜡光彩纸,很少用白色纸。染料选用黑、红、黄、绿四种颜色,多取材于自然染料,艺人自己配制。黑色是刮下烟囱内的烟灰、锅底黑,用水化开,滤去杂质,再加水胶熬制而成;黄色是采集国槐树上的槐米晒干,红色是采集石榴树上的石榴花晾干研碎,用时开水浸泡,或用红色石粉;绿色用山区野韭菜叶榨成的绿汁,色浓而鲜亮。着色印刷多用于大纸码,小纸码只用一种黑色。

内丘神码与普通的木刻年画有很大的区别,如武强年画、杨柳青年画等大多取材于神话传说、戏曲故事和传统的吉祥物,张贴后以增添节日吉祥喜庆的气氛,而内丘神码以“神”为主,主要用于祭祀。人们通过神码实现与神和先人的沟通,祈求平安,去祸免灾,企盼来年的五合丰登。因此,内丘神码的张贴成为极为庄严的事情。内丘人特别忌讳说买神码(因为神码和祖先的神位是不能买的),春节前去集市上买神码被称之为“码子”。每年的农历二十八是“请神码”的正日子,一般要由家中的女长者承办,用当地独有的民间信仰仪式,将一路路神仙和祖先敬请到宅内特定的神位上去供奉他们。如书房贴儒家的孔子,堂屋贴道家的八仙,南墙贴佛教的南海大士等。天地神是内丘神码中的最高神,这一带的百姓,家家设有天地桌,把天地神置于宅地中央,一年四季朝拜,每逢婚丧大事还要专门设供上香。内丘神码中很多神灵都有自已专有的吉祥用语,并作为对联贴在左右,即“画为神像,文为楹联”。如:天地的对联为“天有日月星,地有水火风”,土地神为“土地年年在,阖家月月安”、“地居三才中,土为五行首”,灶神的对联则为“上天言好事,在家保平安”等等。

内丘神码是过年时张贴供奉的,所以季节性很强。大都是进入冬季农闲时节,神码艺人开始印刷,进入腊月才开始销售。神码制作以家庭为单位,大都自产自销,没有专门的店铺。除在本县销售外,内丘神码还远销到周边县市和石家庄的井陉、怀鹿等地。

内丘神码风格朴实,构图丰满,色彩鲜艳,线条流畅简约,神的造型原始古朴、夸张形象,刻印技艺炉火纯青。它来源于生活,是农耕社会的真实写照,是内丘一带民间信仰和年俗的重要载体,凸显了中华民族的自然崇拜和原始信仰。近年来,内丘神码以其特殊的文化价值引起许多专家学者的兴趣。2003年1月著名作家冯骥才先生亲自到内丘魏家屯、南双流村等地考察内丘神码,给予了很高的评价,称之为“中国木刻版画的活化石”。2006年,内丘神码被列入第—批省级非物质文化遗产名录。

内丘神码2、宁晋工笔画工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国传统绘画表现方式。中国的工笔画历史悠久,从战国到两宋,工笔画的创作从幼稚走向了成熟。工笔画在魏晋南北朝和唐宋时期曾经有过辉煌的历史,产生过顾恺之、曹不兴、展子虔、阎立本、吴道子、张萱、周舫、韩干、顾闳中等历代大师。他们的不朽作品不但为中国文化宝库留下了出神入化的表现法则,还为后代留下了认识古人最为真实的形象史和精神史。元朝以后,文人画的兴起,工笔画其势渐微。但作为中国传统画的一支,仍继续不断发展,有不少绘画精品和名家。二十世纪八十年代,现代工笔画复兴。这体现了中国古典艺术传统的不断延续,也体现了新时代中国画艺术的一种革新、新生和希望。八十年代以后,中国历史进入新时期,画坛也出现了新的面貌,工笔画以开放的包容性向其它艺术门类借鉴吸收,用以充实自身。

宁晋县农民工笔画是伴随着中国现代工笔画的复兴而异军突起的。宁晋县工笔画兴起于上世纪八十年代,繁荣于上世纪九十年代,崛起于2000年以后。宁晋县历史悠久、文化底蕴深厚,物华天宝、人杰地灵,书画人才辈出。明代,状元曹鼐,擅画山水、竹石;清代,与郑板桥齐名的书画大家董文灿以画兰闻名,时有“南竹北兰”之誉;近代,“西安画派”创始人之一田登五系齐白石入室弟子,荣宝斋曾为其出版《田登五画集》。工笔画在宁晋县的兴起与这里深厚的文化积淀和绘画传统宁晋工笔画之一宁晋工笔画之二密不可分。上世纪八十年代,在王俊武、郑增科、李青海等一批绘画作者的带领下,工笔画渐露头角,经过20多年的发展和一批批年轻人的不断加入,创作队伍日渐壮大。目前,全县从事工笔画创作、临摹人员有2100多人,分布在全县10个乡镇,主要集中在河渠、凤凰、换马店等5个乡镇的50多个村庄,汇集工笔画作者5人以上的画室达100多个,从业队伍庞大、人员集中。在这里,工笔画已发展成为了一个新兴的文化产业。

宁晋工笔画充分继承了中国工笔画的传统和绘画技法,使用“尽其精微”的手段,通过“取神得形,以线立形,以形达意”获取神态与形体的完美统一。在工笔画中,无论是人物画,还是花鸟画,都是力求于形似,“形"在工笔画中占有重要的地位。与水墨写意画不同,工笔画更多地关注“细节”,注重写实。工笔画一般先要画好稿本,一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿,然后复上有胶矶的宣纸或绢,先用狼毫小笔勾勒,然后随类敷色,层层渲染,从而取得形神兼备的艺术效果。宁晋工笔画作品种类主要有传统仕女、现代人物、写实人物、写实花鸟、佛像、刀马人等,创作人员中的代表人物有郑增科、李青海、谷敬敏、周玲、杨欣勇、尚文杰、王平辉、刘振波、徐志勇、赵艳飞等百余位。

工笔画在宁晋县的发展壮大,不仅得益于当地政府和文化部门的大力支持和引导,从多方面给作者创造了良好的艺术氛围,更得益于有一批能带动宁晋工笔画健康发展的领军人物。郑增科,是中国美术宁晋工笔画之三家协会河北分会会员、中国名人书画研究院研究员、中央美院教授黄均入室弟子,他的作品以传统仕女为主,老师黄均评价他的仕女画“美而不媚,丽而不佻,纤雅精巧,细腻婉约,颇具唐宋之风”。他在传统中国画继承和创新方面不断耕耘,作品既尊重传统又能融入自己的创意,有多部画册被作为范本,曾参加众多全国大展并获奖,多次在河北博物馆、广州博物馆等地举办画展,作品深受行家好评和各界人士喜爱。在宁晋,传统工笔画作者大都出自他的门下,是他将宁晋的工笔画推向市场,让市场了解了宁晋,也了解了宁晋的工笔画。李青海,中国美术家协会河北分会会员,师范院校毕业后从事美术教学多年,宁晋工笔画现代人物的领头人,带动河渠镇、北河庄镇16个村100多户人家从事工笔画。在那里,家庭画室遍布乡里,已成为当地青年男女就业的最佳选择。他本人在北京开办工笔画室,专门经营宁晋工笔画。再加上王俊武、王军河的山水,杨欣勇、尚文杰的佛像,张岩、王平辉的传统人物,刘振波、徐志勇的现代人物,谷敬敏、马玉红的花鸟,周玲的写实人物,赵彦飞兄弟的刀马人等等,风格迥异,各有千秋,丰富了宁晋的工笔画,成为宁晋工笔画创作的中坚力量。他们不断创作,同时又在传授和影响周围更多的人从事这一行业,使这个群体不断壮大,在涉猎艺术、陶冶情操的同时,收获着可观的经济效益。

宁晋工笔画在北京、天津被称为“河北派”,是近年走俏京津市场的四大门派之一(其他三个门派分别是“学院派、画院派、名家派”),它对市场有相当的冲击力,无论是创作水平、还是作品数量,都令业内人士刮目相看。从宁晋走出去的工笔画一路披靡,已成为书画市场的畅销品种,个人收藏家趋之若鸳,一些工笔画精品还被藏家带出国门,从而流传到了世界各地。

郑增科工笔画《醉春》3、清河神符清河神符是清河县连庄镇田沙土村印制的一种木板年画。这种年画除在该县销售外,还流通到周边的南宫、枣强、威县、临西以及山东的武城、夏津、临清等地。

每年春节,在清河县及周边县市,家家户户都有“请码子”祭祀祖先和鬼神的习俗。“码子”,又名“神符”,指的是一种印有各种人物和鬼神图案的纸画,一般是在春节前夕从集市上购买回来(为表示尊敬称之为“请”),过年时,把这些代表列祖列宗和天上诸神的神符张贴在固定的位置上,比如全神在正房客厅的墙壁上,灶王爷神符则在腊月二十三贴在灶台的上方,再摆上供品,敬香烧纸。春节的祭拜活动便围绕着这些神符展开。

神符印制始于清末。关于印制神符的历史,据该村印制神符手艺最好的潘兴高等人介绍,此工艺相传始于清朝末年,距今已经有120年。当初,该村一位姓田的人从外地购得一套印版,欲从事神符的印制,但由于不掌握技术,屡试不成,不得已把这套印版卖给了该村的潘衔恩。后潘衔恩几经尝试,历时三个月,终于试印成功,一时购者蜂拥,遂成立“天成”号作坊,开始印制神符。后来潘衔恩的孙子潘兴文对刻版进行了改造,并增添了部分图案,使神符种类增加到7至8种,图案更加精美,形成了如今常见的图案。

据了解,目前在田沙土村印制神符的有10余家,全部为潘姓人家。该村印制的神符现存全套共10张,分为龙牌(为祭祀玉皇大帝所用)、冥衣(也叫家堂,为祭祀列祖列宗所用)、全神(为祭祀天上的各路神仙所用)、灶王爷(为祭祀灶王所用)等,全部为木刻套色印刷,一般为黑、红、黄、绿、紫五色。

在生意最红火的上世纪八十年代初期,该村从事印制神符的多达20余家,每年秋收秋播过后,人们就购置来纸张、染料,支上印版,开始印制神符,一个冬季下来,收入也颇丰厚。在没有其它收入的八十年代初期,印制神符成为了该村很多村民谋生的手段。八十年代中后期,受市场经济大潮的冲击,从事印制神符这种又脏又累的小“买卖”的人越来越少。目前,田沙土村从事这一职业的已经不足10户,年印制神符30余万套,而且大都是上了年纪的人。

清河神符为木刻套色印刷,图案线条圆润,颜色鲜艳。印制神符分为调色、压纸、稳版、刷色等工序,每道工序环环相扣,不能有任何偏差,否则印出来的神符要么色彩失真,要么图像模糊。印出一张色彩鲜艳的神符一般要用5块版才行,少的也要3至4道工序,全部是手工。

清河神符从功用、图案、品种、印刷技艺等方面综合分析,应当源自内丘神码。清河神符120多年的历史与内丘神码的源远流长不能同日而语,而其传人也明白无误的表示是先辈从他处购得印版逐渐发展起来的。清河、内丘两地相距100多公里,应属同一区域,都延续着过年敬神拜祖的传统习俗和信仰,这一带也没有超出内丘神码的销售区域。在清河神符印制之前,当地及周边地区应该早已存在过年“请码子”的习俗,否则学来这种技艺是没有销路的,而清河神符的印制只是起到了取而代之的作用。清河神符和内丘神码在印制的图案种类、套色印制工序和技艺上是也一脉相传的。清河神符印制精美,神的形象丰满圆润,不仅是民间习俗和传统信仰的有效载体,也是传统美术的生动体现。

知识出处

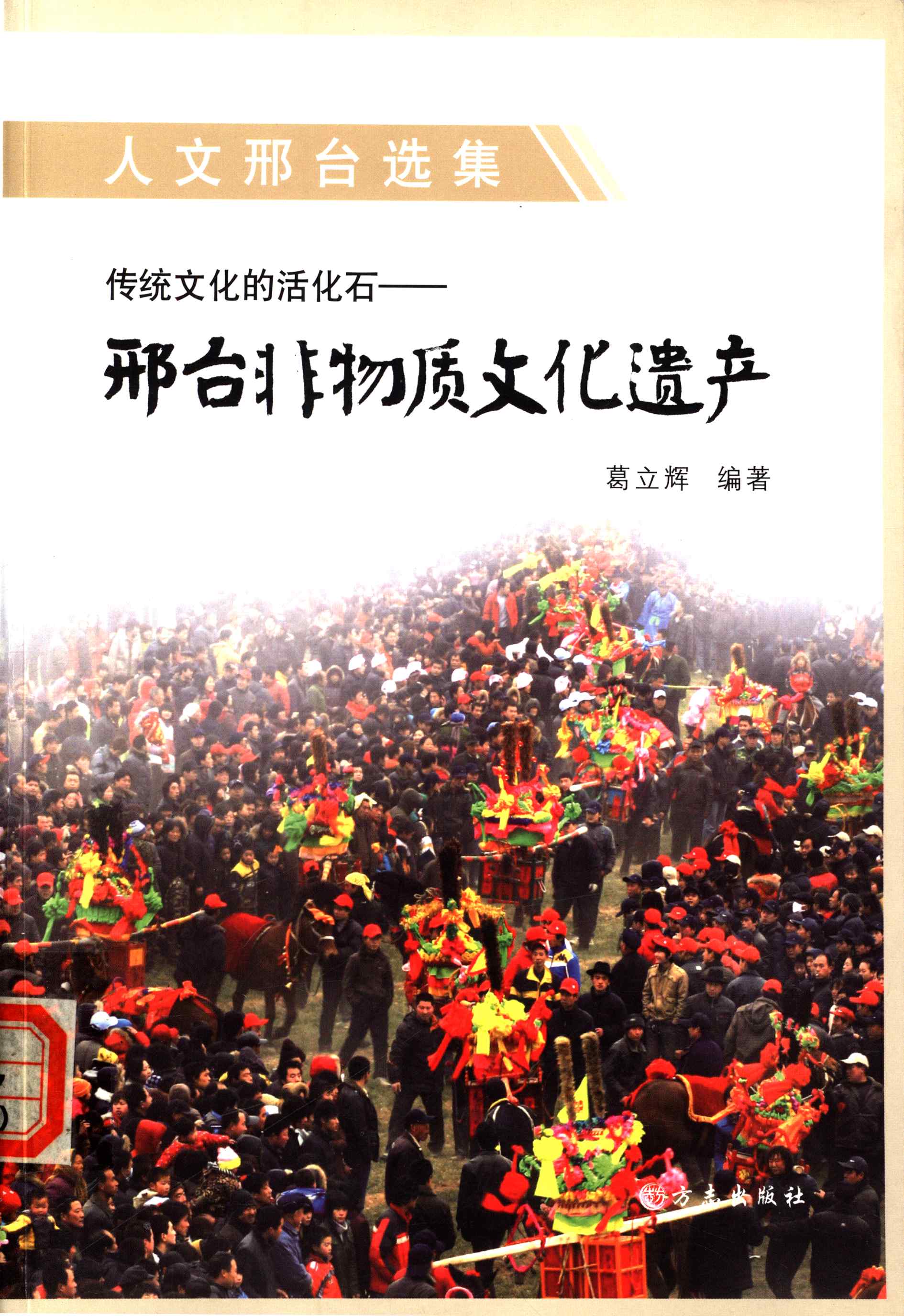

《传统文化的活化石——邢台非物质文化遗产》

出版者:方志出版社

本书介绍在漫长的历史岁月里,邢台人民创造了多姿多彩、种类繁多的非物质文化遗产,这些弥足珍贵的文化瑰宝与广大群众的生产、生活和民俗活动紧密相联,生动深刻地体现了邢台人民的思想情感和聪明才智。本书重点介绍的46个项目,大多已被纳入各级保护名录,涉及传统音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、武术、美术、技艺和民俗等诸多门类。书中还配有大量图片、以便让读者更加直观地了解邢台非物质文化遗产的概貌,领略邢台文化的深厚底蕴和绚丽多彩。

阅读